Zoll-Moratorium: Donald Trump hält die Unsicherheit hoch

90 Tage Zollmoratorium hat Donald Trump der Welt gewährt – allgemeines Durchatmen ist die Folge. Doch den Unternehmen ist damit kaum geholfen. Denn sie lähmt die Unsicherheit

90 Tage Zollmoratorium hat Donald Trump der Welt gewährt – allgemeines Durchatmen ist die Folge. Doch den Unternehmen ist damit kaum geholfen. Denn sie lähmt die Unsicherheit

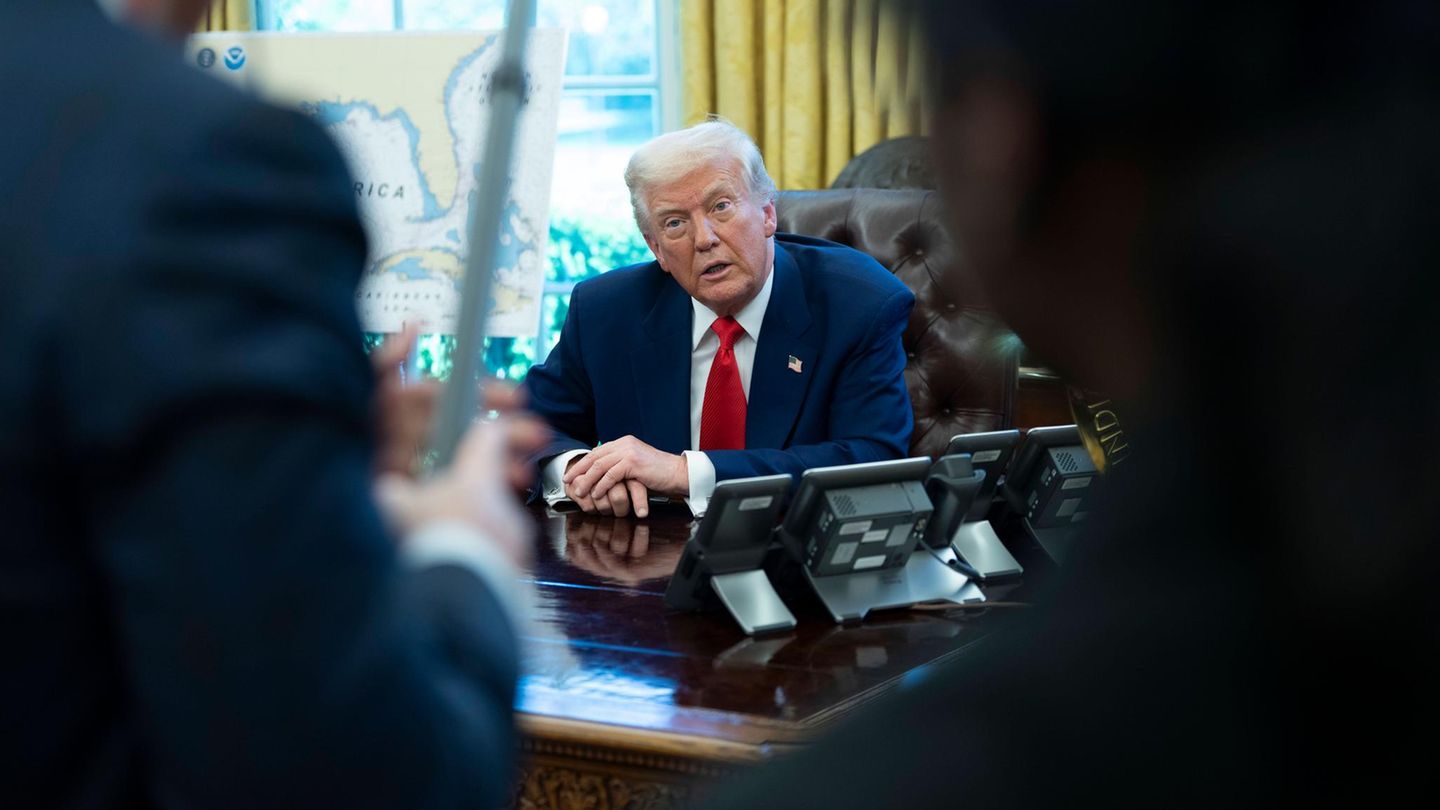

Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, die gerade erst in Kraft getretenen Sonderzölle für zahlreiche Ländern für 90 Tage auszusetzen, hat an den Börsen seit Donnerstag für eine Aufholjagd gesorgt. Erleichterung ist zu spüren – darüber, dass sich Trump offenbar doch nicht als komplett beratungsresistent erwiesen hat. Doch die gelöste Stimmung könnte trügen.

Denn das Moratorium für drei Monate ist keine prinzipielle Absage an Handelsschranken, im Gegenteil. Zum einen bleibt für die meisten Länder ein Importzoll von zehn Prozent bestehen, für China sogar heftige 125 Prozent. Zum anderen hält sich Trump weiterhin offen, die Zölle als Druckmittel einzusetzen. Der Präsident fühlt sich am wohlsten in einer Situation, in der er nach Gutsherrenart drohen, strafen und belohnen kann. Und in der niemand weiß, wie er als nächstes agieren wird.

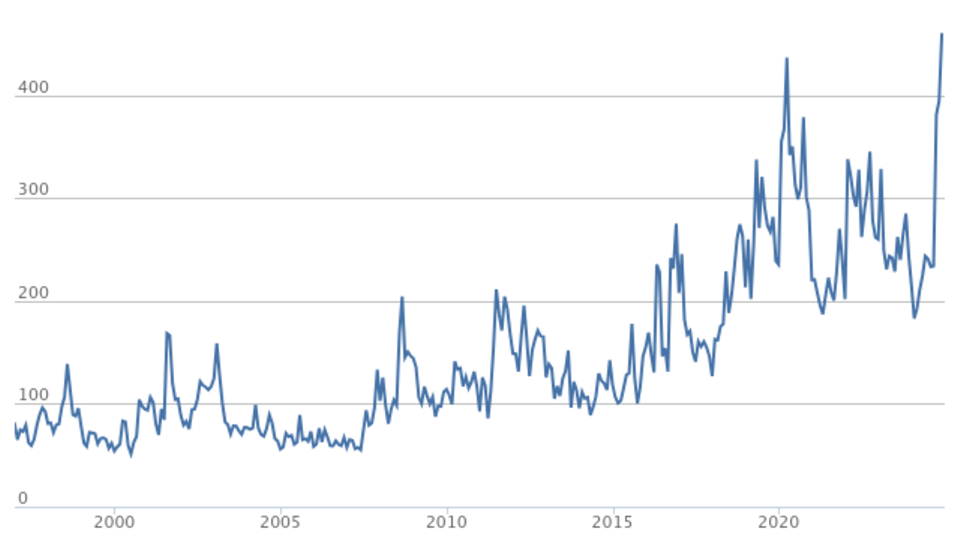

Das Problem ist, dass damit ein Status der Unsicherheit zum Dauerzustand wird. Unsicherheit aber, das haben eine Vielzahl von Ökonomen erforscht, ist Gift für die wirtschaftliche Entwicklung. In Phasen hoher Unsicherheit, das beschrieb der spätere Fed-Chef Ben Bernanke bereits Anfang der 1980er-Jahre, ist es für Investoren attraktiver, ihre Investitionspläne zu verschieben, bis sie über zusätzliche Informationen verfügen. Ein Unternehmenslenker wird unter solchen Umständen keine Entscheidung treffen, ob er eine neue Fabrik baut oder eine bestehende erweitert, solange er nicht weiß, ob sich die Investition lohnen wird. Dafür ist der Kontext relevant – also alles, was man über die Nachfrage nach dem eigenen Produkt, die Verfügbarkeit von Fachpersonal und Waren, aber natürlich auch die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen in Erfahrung bringen kann. Die Frage, ob Zollschranken vorhanden sind und wenn ja, in welcher Höhe, gehört natürlich auch dazu.

Risiko schlägt Unsicherheit

Unsicherheit unterscheidet sich dabei von Risiko: Der US-Ökonom Frank Knight legte schon vor einem Jahrhundert dar, dass sich Risiko abschätzen lässt, weil man hierbei möglichen Ergebnissen eine Wahrscheinlichkeit beimessen kann; unter Unsicherheit ist das nicht möglich, hierbei sind ökonomische Akteure nicht in der Lage zu sagen, wie wahrscheinlich ein zukünftiger Zustand der Welt sein wird. Kurz gesagt: Risiko kann man eingehen, Unsicherheit aber heißt Unwissen – und das lähmt.

© Economic Policy Uncertainty Index

Allein fünf Prozentpunkte Investmentwachstum würde die aktuelle Zunahme an Unsicherheit laut Experten der Investmentbank Goldman Sachs kosten, so eine Schätzung von Sonntag. Weswegen fürs nächste Jahr mit keiner Zunahme an Investitionen von Unternehmen zu rechnen wäre. Wegen der aktuell „extrem unsicheren Lage“ werde es kurzfristig „keinen Investitionsboom in den USA geben“, so Ifo-Chef Clemens Fuest in der „Zeit“. „Und ich bezweifle auch, dass er langfristig kommt.“ Unternehmen würden „Entscheidungen vertagen und Investitionen zurückhalten“.

Unter hoher Unsicherheit steigt der Wert des Abwartens – unter Umständen so stark, dass er den Einfluss anderer Faktoren wie Veränderungen bei Zinsen, Löhnen oder Preisen oder fiskalpolitische Maßnahmen überlagert. Auch dafür gibt es Belege in der Forschung.

Wunschdenken nach Mar-a-Lago

Das bedeutet auch: Selbst vergleichsweise hohe Zölle wären zwar schmerzhaft, aber immer noch auf eine Art und Weise verkraftbar – wenn sie denn einmal stringent erlassen und dann auch in Kraft bleiben würden. Denn auf eine solche Realität können sich Unternehmen einstellen – und dann ihre Investitionsentscheidungen und Planungen entsprechend anpassen. „Dauerhafte Zölle sind schlecht für die Wirtschaft, aber die Unternehmen können in den meisten Fällen damit leben“, schreibt der Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman. „Womit die Wirtschaft nicht umgehen kann, ist ein System, in dem die Handelspolitik die Launen eines verrückten Königs widerspiegelt, bei dem niemand weiß, wie hoch die Zölle nächste Woche sein werden, geschweige denn in den nächsten fünf Jahren.“

Wie, fragt Krugman, „soll ein Unternehmen unter diesen Bedingungen Investitionen tätigen oder irgendwelche langfristigen Verpflichtungen eingehen? Alle werden die Hände in den Schoß legen und auf Klarheit warten, die vielleicht nie kommt.“

Vermutlich sind auch die vielfältigen Interpretationsversuche, die hinter Trumps zuckendem Zollhammer das Vorspiel zum großen Mar-a-Lago-Accord sehen, Ausdruck von Wunschdenken und der verzweifelten Hoffnung, dass man letztlich auf einen Zustand der Ordnung zusteuert – auch wenn die Ordnung radikal anders aussehen und zu Ungunsten vieler anderer Länder ausgestaltet sein könnte. Doch es gibt wenig Anzeichen dafür, dass Trump einen klaren Zielzustand vor Augen hat – das zeigen schon die sich ständig ändernden Rechtfertigungen für die Zölle, die an einem Tag der Reindustrialisierung Amerikas dienen sollten und am nächsten als Druckmittel gegen andere Staaten gedacht gewesen sein sollten, damit die ihre Handelshemmnisse abbauen. Das Ergebnis: „Da es kein klares politisches Ziel gibt, weiß niemand, was Trump morgen tun wird, geschweige denn in den nächsten Jahren“, so Krugman.

Am Mittwoch wurde Trump vor dem Weißen Haus von einem Reporter gefragt, wie die Bürger seinen Worten trauen könnten, nach dem Hin und Her der letzten Tage. Das sei nicht die Frage, antwortete Trump. Wichtig sei: „Sie müssen flexibel sein.“

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/aa/be/aabe28802bb6011fa4674c0846129ada/0124123611v2.jpeg?#)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c4/b5/c4b5f9ba2c6a913088a84b641e36de3f/0124266663v2.jpeg?#)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/de/f0/def067848e797d06aca429fd2ba256d6/0124161043v2.jpeg?#)

,regionOfInterest=(421,235)&hash=563d7ceba99c8538c47d3677e79ea117ac082439800358d71d2b276656adf34a#)

,regionOfInterest=(252,185)&hash=09053a2fb809e5c3a74b9c989deb989d3bc278d8228766a50920fe218474a604#)