US-Zölle: Trump und die Sehnsucht nach der alten Industrie – ein Ablenkungsmanöver

Hat US-Präsident Trump im Kern vielleicht doch recht mit seiner Kritik am Wirtschaftsmodell der letzten Dekaden? Industriejobs will er zurückholen, doch mit seiner Zollpolitik wird er das nicht schaffen. Leidtragende sind Trumps Anhänger

Hat US-Präsident Trump im Kern vielleicht doch recht mit seiner Kritik am Wirtschaftsmodell der letzten Dekaden? Industriejobs will er zurückholen, doch mit seiner Zollpolitik wird er das nicht schaffen. Leidtragende sind Trumps Anhänger

Mit einem listigen Grinsen im Gesicht fing mich kürzlich ein Kollege aus der Politik-Redaktion auf dem Weg zur Kaffeemaschine ab. Was er ja mal spannend finden würde, rief er mir zu, als mal wieder der Dax mit einem dicken Minus in den Tag gestartet war, wäre eine Verteidigung von Trumps Strafzöllen, und zwar aus linker Perspektive. Ich schaute ihn wohl etwas verdutzt an, jedenfalls bemerkte der Kollege meine spontane Skepsis.

Die Idee finde er wirklich interessant, insistierte er, denn mit seiner Kritik an der Globalisierung und dem Verlust von Millionen Industriejobs in den USA greife Trump doch ein typisch linkes Argument auf. Wie kämen Trumps Zölle also in diesem Lager an, bohrte er nach. Eigentlich hatte ich mir nur einen Kaffee holen wollen, doch plötzlich steckte ich, zwischen Besprechungsraum und Kaffeeküche, in einer hochkomplexen Diskussion über makroökonomische Entwicklungen der letzten 30 Jahre und politische Narrative.

Tatsächlich begegnen einem die Argumente immer wieder: die Folgen der Globalisierung, der Verlust der Industriearbeitsplätze in reichen Wirtschaftsnationen, der lange vernachlässigte Schutz vor der Billig-Konkurrenz aus Asien – überhaupt die ungleiche Verteilung der Vermögen und Einkommen und der Aufstieg der Populisten. Ob der Trump nicht doch, bei aller berechtigten Kritik, im Kern Recht habe mit seiner Kritik am Wirtschaftsmodell der letzten 30 bis 40 Jahre, heißt es dann oft.

Kurz vor der Osterpause nehme ich den Ball auf und versuche zumindest mal, die Argumente zu sortieren.

Hat der Verlust der Industriebetriebe den alten Industrienationen geschadet

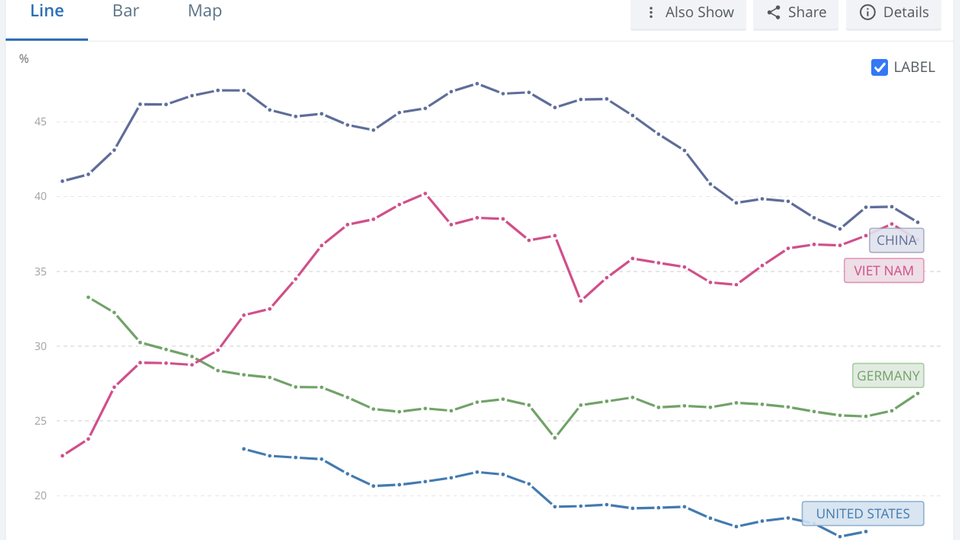

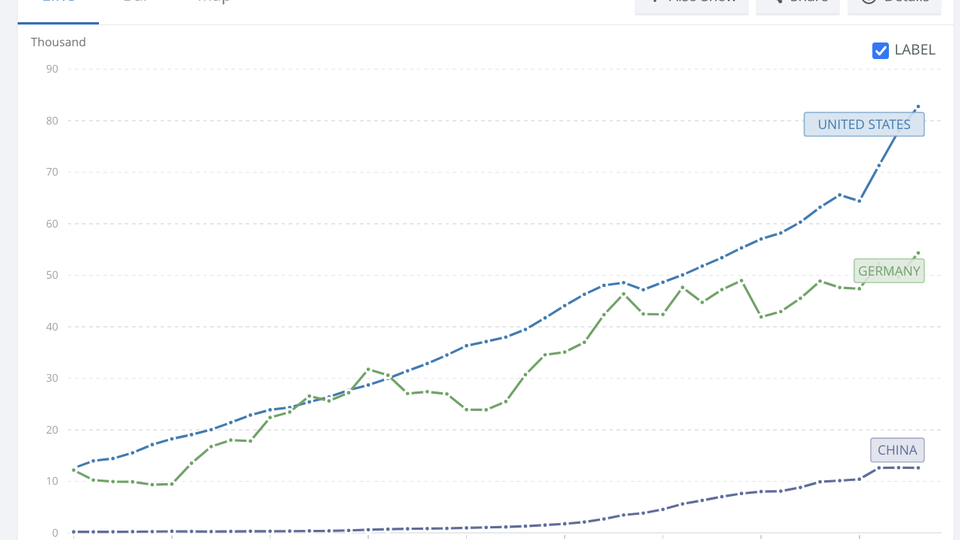

Wenn man all die anderen möglichen Motive für seine Strafzölle ignoriert und nur bei jenen Gründen bleibt, die Trump selbst nennt, dann geht es ihm vor allem darum, Industriejobs zurück in die USA zu holen und damit gerade jenen Landstrichen zu helfen, die vom Niedergang alter Industrien besonders gezeichnet sind. Und tatsächlich haben klassische Industriebranchen in den vergangenen drei bis vier Jahrzehnten in den USA deutlich an Bedeutung verloren, sowohl für den Arbeitsmarkt als auch mit ihrem Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt. Im Gegenzug ging der Anteil der Industrie in klassischen „Werkbank“-Ländern wie China oder auch Vietnam deutlich nach oben.

Wurden hier Arbeitsplätze aus Hochlohnländern in billigere Standorte verlagert? Mit Sicherheit ja. Allerdings entstanden im selben Zeitraum auch viele Millionen Jobs in anderen Branchen – ein Grund, warum der Arbeitsmarkt in den USA heute (trotz oder wegen der vielen Millionen illegalen Einwanderer im Land) absolut leergefegt ist.

Die entscheidendere Frage lautet daher: Hat der Verlust der Industriebetriebe den alten Industrienationen, die diese Jobs verloren haben, geschadet? Hier fällt die Bilanz gemischt aus. Im Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts lässt sich dieser Schaden nicht erkennen, er stieg nach jeder erdenklichen Erhebung in den USA ebenso wie in Europa. Gemessen am Pro-Kopf-Einkommen sind die USA heute das siebtreichste Land der Erde, hinter Staaten mit so speziellen Wirtschaftsmodellen wie Luxemburg, der Schweiz oder Norwegen. Deutschland liegt weit dahinter.

Bei diesen Statistiken kam mir die Geschichte von Berkshire Hathaway in den Sinn, die berühmte Investment-Holding des legendären Warren Buffett. Im Grunde basierte einer der größten wirtschaftlichen Nachkriegserfolge der USA auf einem Missverständnis: Buffett kaufte sich 1962 in den Textilhersteller Berkshire Hathaway ein in der Annahme, er habe hier eine unterbewertete Industrieperle entdeckt. Tatsächlich aber entwickelten sich schon damals die Geschäfte von Berkshire schlecht, viele Nähaufträge gingen an die Billigkonkurrenz in Asien. Die Übernahme von Berkshire durch Buffett ist legendär, doch mit Textilien hielt sich Buffett nicht mehr lange auf. Er machte aus Berkshire eine Beteiligungsgesellschaft, der heute die wichtigsten US-Versicherungen, Ölkonzerne und Bahnbetreiber gehören, ganz oder zumindest teilweise. Dazu kommt ein Gutteil von Apple, obwohl Buffett seine Beteiligung reduziert hat. Zehntausende Amerikaner, die früh Berkshire-Aktien kauften, hat Buffett so zu Millionären gemacht.

Trumps Traum wäre ein Albtraum für die meisten US-Amerikaner

Wahrscheinlich in keiner großen und hochentwickelten Volkswirtschaft der Welt sind in den vergangenen 40 bis 50 Jahren so viel alte Unternehmen und Fertigkeiten verschwunden und zugleich so viele neue Unternehmen und Werte entstanden wie in den USA. Unter allen großen Volkswirtschaften der Erde gibt es auch wahrscheinlich keinen größeren Globalisierungsgewinner als die USA. Es mögen dort Millionen Industriejobs verloren gegangen sein. Doch es sind noch weit mehr Jobs in anderen Bereichen der Wirtschaft neu entstanden – die Arbeitskräfte, die Trump dank seiner Politik gerne in neue schicke Fabriken stecken würde, gibt es dort gar nicht mehr. Eine wichtige deutsche Industriemanagerin sagte dieser Tage: „Selbst wenn wir wegen Trumps Zöllen jetzt unsere Produktion in den USA ausweiten wollten, wir finden doch gar nicht mehr die Leute, die diese Jobs übernehmen wollen.“ Hinzu kämen die hohen Löhne bei vergleichsweise schlechter Qualifikation der Arbeiter, die viel ineffizienter arbeiten würden als ihre Kollegen in Mexiko, Asien oder Deutschland.

Als Zwischenfazit würde ich festhalten: Millionen neue Industriejobs in den USA, eine Rückabwicklung der Globalisierung – Trumps Traum wäre ein Albtraum für die meisten US-Amerikaner.

Trotzdem, so wandte mein Kollege auf dem Flur ein, würden dieser Zuwachs an Jobs in anderen Branchen und die Wohlstandsgewinne doch von so vielen Menschen in den USA offensichtlich nicht wahrgenommen. Oder aber, wie man heute sagt: „Gefühlt“ sei bei vielen Menschen nichts angekommen, sie fühlten sich abgehängt.

Auch dieses Argument begegnet einem in der Debatte immer wieder: Es möge ja sein, dass im Schnitt alle reicher geworden seien in den letzten drei oder vier Jahrzehnten, heißt es dann. Dennoch könnten sich viele Menschen heute nicht mehr leisten, was früher als mehr oder weniger selbstverständlich galt: ein eigenes Haus zum Beispiel, ein zweites Auto (wo es gebraucht wird), eine gute Ausbildung für die Kinder und ein Studium in einer anderen Stadt.

An dieser Argumentation ist einiges dran: Natürlich kann es sein, dass ein ganzes Land über 30 oder 40 Jahre ungeheuer viel Wohlstand aufbauen kann, einzelne Regionen, Landstriche oder Bevölkerungsgruppen von diesem Zuwachs aber wenig bis gar nichts abbekommen. In den USA lässt sich diese ungleiche Entwicklung sehr leicht studieren, wenn man mal zwischen Ost- und Westküste eine Zwischenlandung in Michigan oder Ohio wagt, den berühmten „Fly-over-States“. Hier ist wenig angekommen vom Boom der Techindustrie und der Energiebranche in Kalifornien oder Texas.

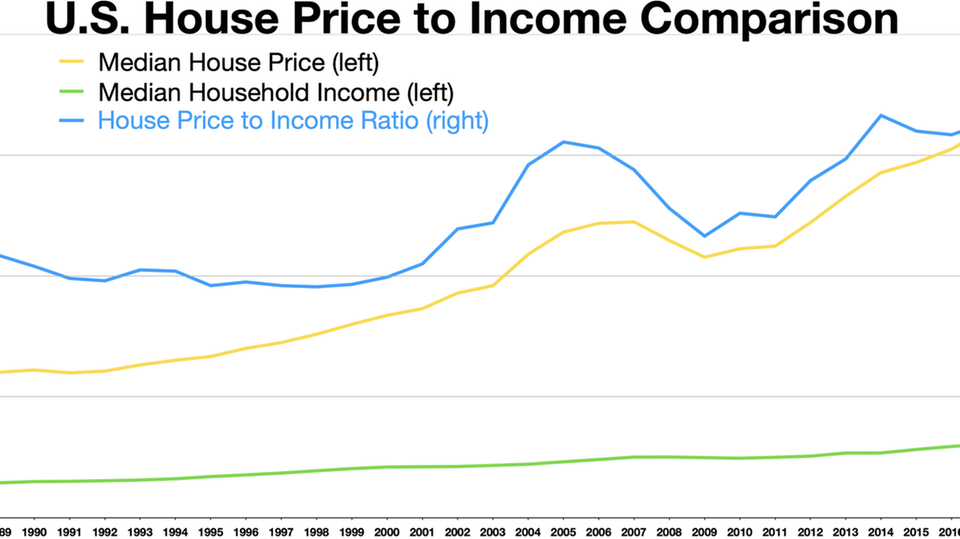

Ein Indikator dient besonders gut als Beleg für das Abgehängtsein einzelner Bevölkerungsgruppen und die Unerschwinglichkeit des Lebens: der Wohnungsmarkt.

Und dieser Befund stimmt für die USA ebenso wie für Deutschland: Gemessen an den typischen Haushaltseinkommen sind Immobilien heute sehr viel teurer als vor 10, 20 oder 30 Jahren. Wer Trumps Beratern und Ideengebern im Hintergrund genau zuhört, wird feststellen, dass es ihnen mit ihrer romantischen Industrie-Verklärung vor allem darum geht: Ein Zeichen zu setzen gegen die ungleiche Verteilung der Wohlstands- und Globalisierungsgewinne der letzten drei bis vier Jahrzehnte. Dass dies nicht nur „gefühlt“ ein Thema ist, sondern ganz real, lässt sich ebenfalls an Statistiken ablesen, etwa am Anteil der Top-10-Prozent der Einkommensbezieher am Gesamteinkommen einer Volkswirtschaft. Dieser Anteil ist in den vergangenen drei Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen, in den USA wie auch in Deutschland – in den USA allerdings noch deutlich stärker.

Doch selbst wenn ich nun Trump redliche Motive unterstelle und ihm abnehme, dass dies in seinen Augen das eigentliche Problem ist, das er angehen möchte (was ich ausdrücklich nicht tue), dann lautet die Frage: Lässt sich das Problem der ungleichen Verteilung von Wohlstands- und Globalisierungsgewinnen beheben durch hohe Importzölle und eine chaotische Handelspolitik?

Die Antwort darauf lautet wenig überraschend: ganz klar nein. Niemals werden in nennenswertem Umfang in den USA wieder Jobs in Industriebetrieben geschaffen werden, das wäre auch mit den Zöllen viel zu teuer – die so produzierten iPhones könnte sich, in den USA und anderswo, niemand leisten. Und sollten dort, was angesichts von Trumps erratischer Wirtschaftspolitik unwahrscheinlich bleibt, doch Fabriken neu eröffnen und Industrieteile produziert werden, dann nicht mithilfe menschlicher Arbeiter, sondern hochautomatisiert. Statt Trumps Wählern werden dort Roboter ihre Arbeit verrichten.

Der US-Präsident sucht die Verantwortlichen im Ausland

In Wahrheit dreht sich die ganze vordergründige Debatte über Trumps Zölle und ihren Sinn oder Unsinn um die Verteilung des Wohlstands in den westlichen Industriegesellschaften. Dieses Thema treibt viele Menschen um, in den USA ebenso wie in Frankreich, Großbritannien und auch hier in Deutschland. Der Aufstieg populistischer Parteien hat viel mit dieser „gefühlten“ und tatsächlich zunehmenden Ungleichheit zu tun. Für die mag es sogar gute Gründe geben, ein Problem ist sie dennoch.

Das Besondere an Trumps Politik ist nun (wie übrigens die Antworten der meisten populistischen Parteien): Statt die Lösungen klassischerweise in der Bildungs- oder Strukturpolitik zu suchen – durch bessere Schul- und Hochschulangebote etwa, durch gezielte Förderprogramme für strukturschwache Regionen oder auch durch eine bessere Gesundheits- und Suchtprävention (in den USA ein riesiges Problem) – zettelt Trump einen Handelskrieg an und sucht die Verantwortlichen für die Missstände im eigenen Land anderswo, nämlich im Ausland. Trumps Zoll-Feldzug ist nichts Anderes als ein gigantisches Ablenkungsmanöver. Den Preis dafür werden wir alle zahlen, am meisten jedoch Trumps eigene Anhänger. Das schwächere Wirtschaftswachstum und die steigenden Preise in den USA werden sie als allererstes erwischen.

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/18/e9/18e9a988d3ca7593fb3324e8abc33e56/0124025380v2.jpeg?#)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/24/c4/24c463bcbdd29c1d6b870b676a7c91c1/0123887278v1.jpeg?#)

,regionOfInterest=(615,344)&hash=c3e25e5364f573e61b4f6df4d911bd164b220a9c161cd3e945b1d82a58b6305c#)