Psychologie : Wie Sie toxische Beziehungen erkennen – und wann Sie die Reißleine ziehen sollten

In Partnerschaften finden wir Unterstützung und Geborgenheit? Meistens stimmt das. Doch einige Menschen erleben Bindungen, die zerstörerisch sind

In Partnerschaften finden wir Unterstützung und Geborgenheit? Meistens stimmt das. Doch einige Menschen erleben Bindungen, die zerstörerisch sind

Es ist die wohl größte Sehnsucht im Leben vieler Menschen: eine stabile Partnerschaft, in der wir geborgen sind, begehrt werden, uns angenommen fühlen. Es ist der Traum vom gemeinsamen Glück, der Traum von der Liebe. Er handelt davon, sich zu zweit eine eigene Welt zu schaffen, kleine Rituale zu entwickeln, zu ahnen, was der andere fühlt, heiter und glücklich zu sein.

Eine lohnende Anstrengung: die anfängliche Euphorie in eine solide Beziehung zu überführen, sich möglichst über Jahrzehnte zu unterstützen, aneinander zu wachsen, auch in schwierigen Phasen.

In der digitalen Welt erscheint allerdings vielen Bindungssuchenden die sofortige Erfüllung ihrer Wünsche nur einen Klick entfernt. Dabei ersehnen sie nicht irgendeinen x-beliebigen Partner – sondern den bestmöglichen. Dating-Apps und Singleportale eröffnen ihnen ungeahnte Vielfalt: Sich zu verlieben, sich zu binden, geht zunächst schneller denn je.

Doch mit den Möglichkeiten sind neue Phänomene aufgetaucht, die eher auf die dunklen Seiten der Liebe einzahlen und intensiv in Sozialen Medien diskutiert werden. Viele, nicht selten Frauen, berichten dort vom Schmerz, wenn sich der oder die Angebetete entzieht, plötzlich nicht mehr meldet, das Profilbild bei WhatsApp gar gelöscht wird. Es gibt eine stärkere Wechselwilligkeit, dieses als unangenehm und schmerzhaft erlebte Verhalten beschreiben viele gar als "toxisch".

Toxisch ist eine populäre Metapher

In den Sozialen Medien erlebt der Begriff eine Hochkonjunktur. Das Modewort bringt heute Beziehungen mit Gift in Verbindung, das langsam in das Leben der Liebenden träufelt. Bildlich gesprochen wird das Gegenüber gar als Beziehungsvampir beschrieben. Dabei ist "toxisch" gar kein in der Psychologie etablierter Fachbegriff. Es gibt keine gesicherte Diagnose oder standardisierten Fragebogen, der in der Lage wäre, toxisches Verhalten zu sichern. "Toxisch" ist zu einer populär-psychologischen Metapher geworden, ähnlich der des "inneren Kindes".

Aber auf dem stetig erregten Datingmarkt spielen vergiftete Partnerschaften eigentlich kaum eine Rolle. Denn es sind vor allem langfristige Beziehungen, in die sich nach Auffassung von Psychologen negative Muster und schädigende Beziehungsdynamiken einschleichen können, die beim Liebespartner innere Zerstörung bewirken können. Auf dem Datingmarkt ziehen Menschen mit einem gesunden Selbstwert bei mehrfacher Enttäuschung hingegen die Reißleine. Nur emotional stark ausgehungerte Liebeswillige landen mit einem schwierigen Partner überhaupt in der Langzeitbeziehung. Wann aber würden Fachleuchte tatsächlich das Verhalten eines Beziehungspartners als massiv schädlich bezeichnen? Gibt es Indizien, bei denen die Experten nahelegen, schnell nach dem Fluchtweg zu suchen?

An diesen fünf Merkmalen erkennen Fachleute vergiftetes Liebesglück. Ein Miteinander, das mehr zerstört als nützt. Bestehen diese Verhaltensmerkmale dauerhaft, tauchen sie nicht nur kurzfristig in einer krisenhaften Beziehungsphase auf, macht es Sinn, über ein Beziehungsende nachzudenken.

Die apokalyptischen Reiter der Liebe

I. Gaslighting. Dieses Phänomen verdankt seinen Namen dem britischen Thriller "Gaslight" aus dem Jahr 1944. Darin versucht ein Mann, seiner Partnerin einzureden, sie sei verrückt, indem er ihre Wahrnehmung – das Flackern einer Gaslampe – anzweifelt. Zum Phänomen rechnen Fachleute die manipulative Verdrehung der Realität und alle Interaktionen, die die Wahrnehmung infrage stellen. Das Ziel dahinter: Macht zu erlangen, indem der andere gezielt verwirrt werden soll und dann an Selbstvertrauen verliert.

II. Entwertung. Fachleute sprechen von "sprachlicher Mikrogewalt": Dazu zählen unter anderem verletzende Witze, zynische Kommentare und beiläufige Beleidigungen. Auch Doppelbotschaften sind in einer Paarbeziehung ein Zeichen dafür, dass eine Seite ein Oben und ein Unten installieren will, etwa in Form vergifteter Komplimente: "Ich staune, dass gerade du so interessante Menschen kennst." Dagegen hilft zeitweilig: stärkende Botschaften an das eigene Selbst trainieren – zum Beispiel "Ich bin richtig" oder "Ich bin wertvoll".

III. Kontrollverhalten. Dieses zeigen Menschen beispielsweise, wenn sie über das Smartphone das Bewegungsprofil überwachen, kein eigenes Konto dulden oder die Kontakte einschränken. Auch der heimliche Blick in den Messenger-Chat zählt dazu. Dahinter kann eine Verlustangst, ein eifersüchtiger Impuls oder ein übermächtiger Wunsch nach Sicherheit stehen. Aus psychologischer Sicht geht es bei diesem Verhalten zugleich um Dominanz und die Machtverteilung in der Beziehung. Zur guten Bindung gehört immer Vertrauen – kein Misstrauen.

IV. Kaum Empathie und Unterstützung. Das Gegenüber interessiert sich nicht für die Bedürfnisse des anderen, unterstützt nicht bei Krisen, sondern nutzt diese gar zur weiteren Herabsetzung. Wer einen Menschen an der Seite hat, der wenig Fürsorge zeigt und nur sein eigenes Wohlergehen verfolgt, steckt in einer ungesunden Bindung. Insbesondere narzisstischen Persönlichkeiten mangelt es oft an Empathie. Einfühlung wenden sie eher an, um herauszufinden, wie das Gegenüber in Zukunft gezielt für eigene Zwecke manipuliert werden kann.

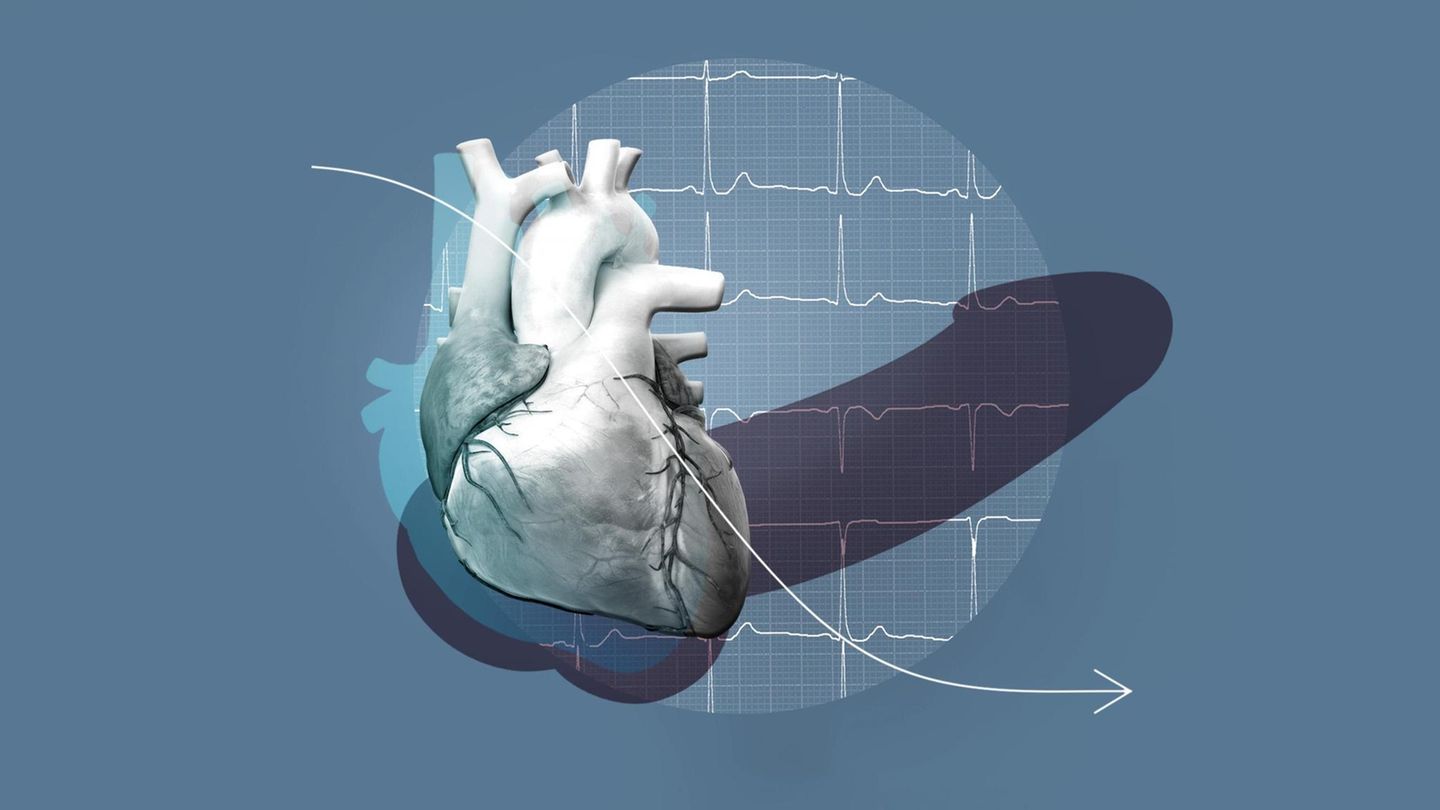

V. Stark impulsives Verhalten. Wutausbrüche bei nichtigen Auslösern führen zu einem Alltag, in dem das Gegenüber stets wie auf Zehenspitzen läuft, um den nächsten Ausraster zu vermeiden. Betroffene geraten in Dauerstress, der Körper produziert das Stresshormon Kortisol: Herzleiden und andere psychosomatische Beschwerden können auftreten. Besonders zu Beginn von Beziehungen sind derartige plötzliche Ausfälle wichtige Warnhinweise, die man ernst nehmen sollte. Und nicht erst, wenn sie in körperliche Gewalt münden.

Zeigen sich entsprechende Merkmale dauerhaft, kann das Endstadium einer eher narzisstisch getönten Partnerschaft erreicht sein. Um den oft schwierigen Lösungsweg aus einer solchen psychologischen Gewaltbeziehung zu finden, setzen Experten in der Regel beim Selbstwert des untergeordneten Partners an. Es geht darum, das in der Beziehung zumeist verlorene Gefühl für den eigenen Wert, die Richtigkeit der eigenen Gefühle und Gedanken zu stärken. Oftmals ist das auf einer rational-kognitiven Ebene nicht zu erreichen. Experten arbeiten deshalb mit ganzheitlichen und körpertherapeutischen Methoden, die auf das Vermögen der Abgrenzung in Bindungen und das Bewusstsein von Eigenständigkeit zielen.

Zur Prävention potenzieller Liebesdesaster darf übrigens auch auf den Bauch vertraut werden: Wen bereits beim Dating komische Gefühle beschleichen, darf diesen auch später in Beziehungen vertrauen. Stressige Menschen allerdings pauschal als toxisch zu klassifizieren, geht schnell nach hinten los. Denn andere Menschen vorschnell in psychologische Schubladen zu stecken, ist ein nicht minder verletzendes Verhalten. Sinnvoller und zielführender ist es, Bedürfnisse und Gefühle klar zu formulieren. Erst wenn das Gegenüber auf entsprechende Bekundungen mit Lächerlich-Machen, Schweigen oder Gesten der Verachtung reagiert, stehen tatsächlich die apokalyptischen Reiter der Liebe vor der Tür.

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/19/7b/197bd3fb6c052fb1560ba5bd2ad94413/0123842406v2.jpeg?#)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/23/0c/230c343b6c53b62b7629278f39952273/0124261848v1.jpeg?#)