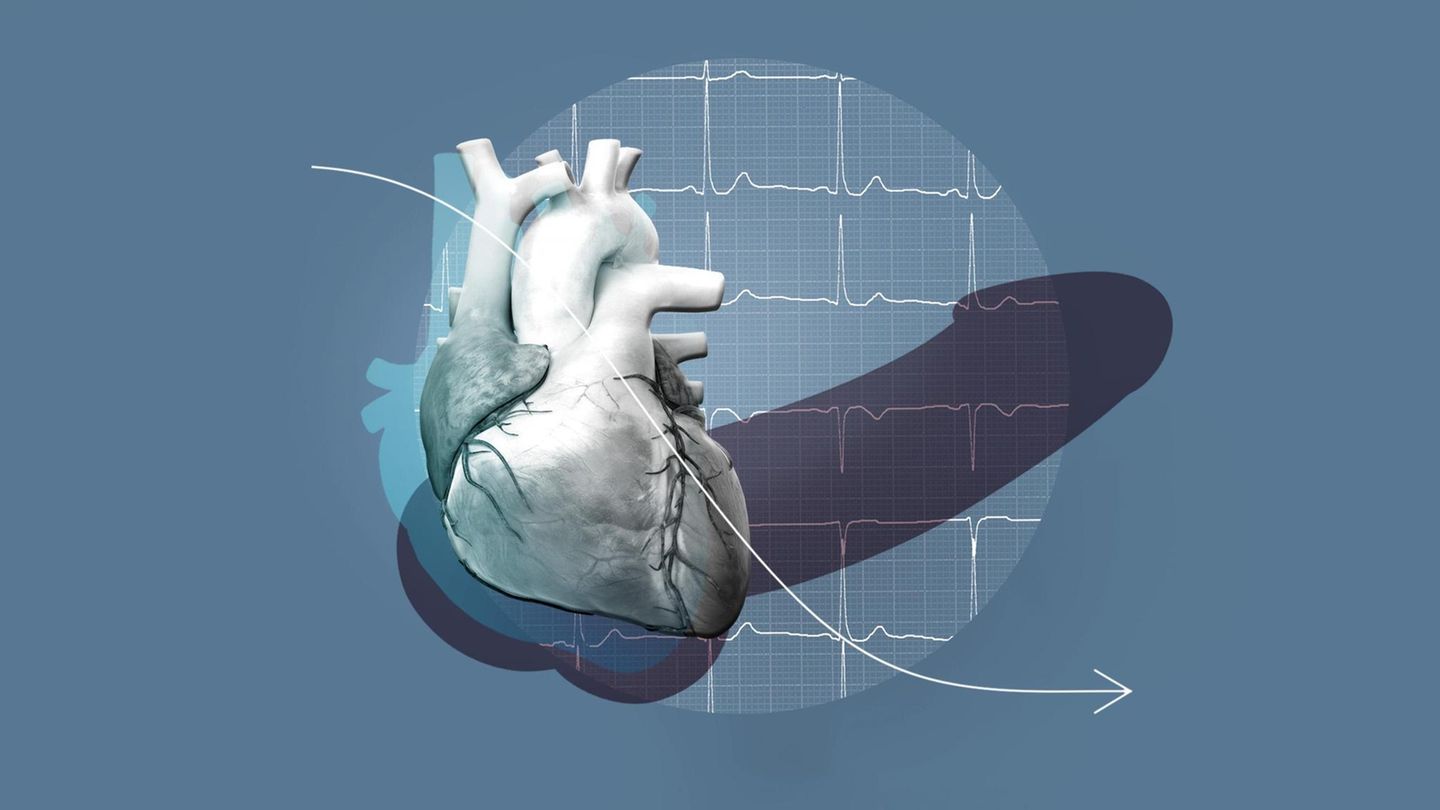

Prävention: Wegweisende Studie: Gürtelrose-Impfung schützt vor Demenz

Das Virus, das Gürtelrose und Windpocken verursacht, befördert wohl auch den geistigen Verfall im Alter. Neue Daten zeigen: Eine Impfung mindert das Risiko – vor allem für Frauen

Das Virus, das Gürtelrose und Windpocken verursacht, befördert wohl auch den geistigen Verfall im Alter. Neue Daten zeigen: Eine Impfung mindert das Risiko – vor allem für Frauen

Varizella zoster ist ein heimtückischer Erreger. Bei Kindern verursacht er die hochgradig ansteckenden, höllisch juckenden Windpocken. Ist die Infektion ausgestanden, verschwindet das Herpesvirus nicht etwa aus dem Körper, sondern nistet sich in Nervenzellen ein. Hier kann es jahrzehntelang unbemerkt ruhen. Wird es wieder aktiv, löst es eine Gürtelrose mit Hautausschlag und schmerzhaften Nervenentzündungen aus. In Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission daher ab 60 Jahren eine Impfung gegen Gürtelrose, auch Herpes Zoster genannt. Je nach gesundheitlichen Beeinträchtigungen gilt die Empfehlung bereits für Menschen ab 50 Jahren. Momentan ist deutschlandweit gut ein Fünftel der Zielgruppe geimpft.

Seit einiger Zeit steht noch ein weiterer Verdacht im Raum: nämlich dass Infektionen mit Herpesviren wie Varizella zoster, die das Nervensystem beeinträchtigen, auch das Demenzrisiko im Alter erhöhen. Auch nach Jahrzehnten intensiver Forschung werfen insbesondere Auslöser und Verlauf der Alzheimer-Demenz viele Fragen auf. Therapien, die die gefürchteten Eiweißplaques im Gehirn bekämpften, zeigten kaum Erfolg. In den vergangenen Jahren ist die Rolle von Infektionen und Entzündungen deshalb stärker in den Fokus der Forschung gerückt. Und damit auch die Hoffnung, dass rechtzeitige Impfungen das Risiko einer Demenz senken könnten.

Hinweise darauf gibt es bereits. Doch einen ursächlichen Zusammenhang zu beweisen ist schwierig. Viele Einflussfaktoren drohen die Ergebnisse zu verzerren. So lassen sich beispielsweise fitte, gebildete und gesundheitsbewusste Menschen häufiger impfen. Gleichzeitig werden sie seltener dement – nicht aufgrund ihres Impfstatus, sondern aufgrund ihrer Konstitution und ihres Lebensstils. Der Königsweg wäre deshalb, eine Gruppe von vielen tausend Menschen völlig willkürlich in Geimpfte und Ungeimpfte zu unterteilen, um anschließend zu verfolgen, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie an Demenz erkranken.

Ein natürliches Experiment

Genau das gelang nun einem deutsch-amerikanischen Team um Pascal Geldsetzer von der Stanford-Universität. Eine glückliche Fügung bescherte ihm die benötigten Daten. In Wales wurde 2013 per Stichtag entschieden, wer ein Anrecht auf eine Impfung gegen Gürtelrose hatte. Menschen, die ab dem 2. September 1933 geboren waren, erhielten auf Wunsch das Vakzin. Wer am 1. September oder früher geboren war, hatte Pech gehabt.

Die Forschenden konzentrierten sich auf jene Waliser, die jeweils in der Woche vor und nach dem Stichtag geboren waren. Die Gruppen der 79- und 80-Jährigen unterschieden sich lediglich im Alter um wenige Tage, nicht aber in Bildungsstand, Gesundheitsstatus, Einkommen und weiteren Faktoren. Anhand elektronischer Gesundheitsdaten verfolgte das Team anschließend über sieben Jahre hinweg die Anzahl der Demenzdiagnosen in beiden Gruppen. Die Ergebnisse erschienen nun in der renommierten Fachzeitschrift "Nature".

Nahezu die Hälfte der jüngeren Gruppe nahm ihr Recht auf Immunisierung in Anspruch. In den folgenden sieben Jahren entwickelte rund einer von acht der vor dem Stichtag Geborenen eine Demenz. In der jüngeren Gruppe "senkte die Impfung gegen Gürtelrose die Wahrscheinlichkeit einer neuen Demenzdiagnose um 3,5 Prozentpunkte", schreibt das Team. Das relative Risiko sank damit um 20 Prozent. Vor allem Frauen profitierten. Bei ihnen verringerte sich die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung um 5,6 Prozentpunkte. Bei Männern war der errechnete Effekt hingegen so klein, dass es sich auch um einen statistischen Ausreißer handeln könnte.

Unabhängige Fachleute loben das kluge Design der Studie. Vor einem Jahr hatten die Forschenden ihre Zahlen erstmals vorgestellt; in der jetzigen Veröffentlichung schlossen sie mithilfe weiterer Daten und Auswertungen viele mögliche Fehlerquellen aus. "Die hier vorgelegte Analyse ist die beste bisher veröffentliche Arbeit über den Zusammenhang einer Virusinfektion mit einem erhöhten Demenzrisiko", sagt Martin Korte, der am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung die Arbeitsgruppe zu Neuroinflammation und Neurodegeneration leitet. Geldsetzer selbst sagt, sein Team habe inzwischen auch Daten aus England, Australien, Neuseeland und Kanada analysiert: "Wir sehen immer wieder dieses starke Schutzsignal für Demenz, in einem Datensatz nach dem anderen."

Doch auf welchem Weg senkt die Impfung das Demenzrisiko? Auf diese Frage gibt die Studie keine belastbaren Antworten, sondern lediglich Hinweise. Eine mögliche Erklärung: Die Impfung verringert die Wahrscheinlichkeit, dass die schlummernden Viren erneut erwachen, Nervenzellen auf direktem Weg schädigen oder Entzündungen auslösen, die den geistigen Abbau befördern. Eine zweite Möglichkeit: Die Impfung ruft eine Immunantwort hervor, die ihre Schutzwirkung unabhängig vom Herpesvirus entfaltet. Beide Mechanismen, so schreiben die Forschenden, seien plausibel – und könnten sich ergänzen.

Warum scheint die Impfung gerade Frauen zu schützen? Dazu gibt es unterschiedliche Erklärungsansätze. Einerseits trifft Demenz Frauen fast doppelt so häufig wie Männer, was womöglich die Datengrundlage verzerrt. Andererseits haben Frauen ein aktiveres Immunsystem. Sie leiden häufiger unter Autoimmunerkrankungen, reagieren aber auch stärker auf Impfungen. Ihre Hirngesundheit könnte besonders von der Reaktion ihrer Abwehrkräfte auf das Gürtelrose-Vakzin profitieren.

Eine günstige und sichere Vorsorge

Vermutlich verhindert die Impfung eine Demenz nicht, sondern zögert sie lediglich hinaus. Denn der Verfall hinterlässt bereits Spuren im Gehirn, lange bevor Symptome auftreten. Trotzdem eröffnet die Studie eine verlockende Perspektive: Die Impfung könnte vielen Menschen mehr geistig gesunde Lebensjahre bescheren, zu geringen Kosten und Risiken. Hätten ihre Ergebnisse Bestand, so schreiben Geldsetzer und sein Team, "bedeutet dies, dass der Gürtelrose-Impfstoff bei der Vorbeugung oder Verzögerung von Demenz weitaus wirksamer und kosteneffektiver ist als bestehende pharmazeutische Interventionen."

Eine bedeutende Schwäche hat die Studie allerdings. Der Impfstoff, den die Teilnehmenden erhielten, wird in vielen Ländern nicht mehr verabreicht. Er enthält eine abgeschwächte Variante des Virus. Unter anderem in Deutschland wurde er durch ein Präparat abgelöst, das dem Immunsystem nur charakteristische Bausteine der Virushülle präsentiert. Auch die USA stiegen 2017 vom Lebend- auf den Totimpfstoff um. Diesen Wechsel nutzte ein anderes Team für eine große Analyse: Im Sommer 2024 veröffentlichten Maxime Taquet und Kollegen eine Arbeit, die das Demenzrisiko der unterschiedlich geimpften Gruppen über sechs Jahre hinweg verglich. Die Ergebnisse lassen hoffen: Der neue Totimpfstoff bescherte den Teilnehmenden im Durchschnitt 164 zusätzliche Tage ohne Demenzdiagnose, schnitt also besser ab als sein Vorläufer mit lebenden Viren.

Die Gürtelrose-Impfung unterscheidet sich von der Windpocken-Impfung, die Kindern verabreicht wird. Bei Letzterer kommt nach wie vor ein Lebendimpfstoff mit abgeschwächten Viren zum Einsatz. Welchen Einfluss eine Immunisierung im Kindesalter auf das spätere Demenzrisiko hat, lässt sich nicht sagen. Entsprechende Daten werden erst in mehreren Jahrzehnten verfügbar sein. Japanische Forschende entwickelten das erste Vakzin gegen Windpocken in den 1970er-Jahren. Deutschland empfiehlt die Impfung seit 2004.

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/19/7b/197bd3fb6c052fb1560ba5bd2ad94413/0123842406v2.jpeg?#)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/23/0c/230c343b6c53b62b7629278f39952273/0124261848v1.jpeg?#)

,regionOfInterest=(276,144)&hash=5a6b14d303e5232713236e0e5258ac75803925a696b815b20df3e4054413da77#)