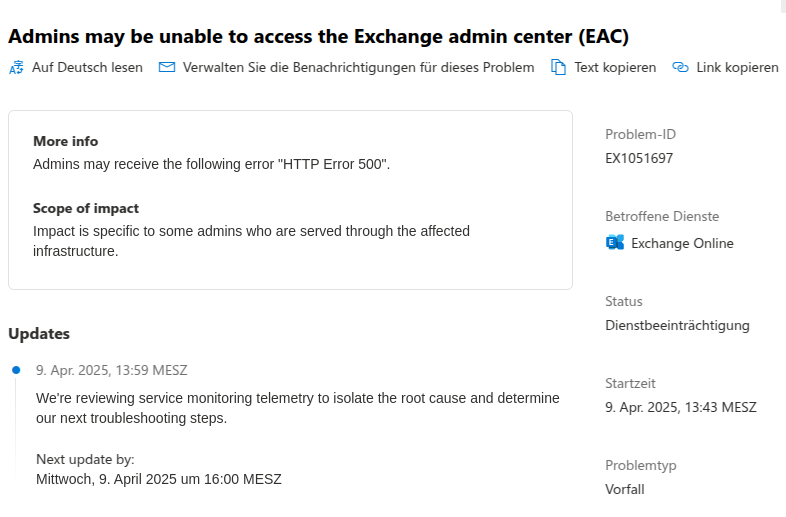

Neue Studie: Höhenkrankheit: Worauf Bergsteiger achten müssen – auch in den Alpen

Schon ab 2500 Metern droht im Gebirge die Höhenkrankheit. Ein Anden-Projekt bestätigt: Entscheidend ist, langsam aufzusteigen und auf den Körper zu hören. Nur: wie genau?

Schon ab 2500 Metern droht im Gebirge die Höhenkrankheit. Ein Anden-Projekt bestätigt: Entscheidend ist, langsam aufzusteigen und auf den Körper zu hören. Nur: wie genau?

Wir konnten das Ziel, das Gipfelplateau des Campo de Hielo Quelccaya, am Horizont schon erkennen, es war nicht mehr weit entfernt. Doch wir kamen kaum näher.

Wir hatten den Rand des Eisfelds erreicht, in rund 5300 Meter Höhe der Anden. Von nun an sollte der Aufstieg nicht schwierig sein: In direkter Linie wollten wir über das Gletscherfeld stapfen, über Skulpturen aus Eis, Arsenale aus Zacken, erstarrten Wellen, Palästen aus Frost. Aber es ging nicht: Ich musste erst mal neu laufen lernen. Nur im Zeitlupentempo konnte ich einen Schritt vor den nächsten setzen. Mein Kopf schien vor Schmerzen zu explodieren. Und jede Bewegung kostete mich Überwindung.

"Langsame Bergsteiger leben länger"

Bei dieser Expedition in Peru begleitete ich vor einigen Jahren ein Team um den Gletscherforscher Lonnie Thompson, der Proben aus tropischen Gletschern zusammentrug. Auch aus dem Eis des Quelccaya wollte er einen Bohrkern entnehmen: 5680 Meter über dem Meer. Dafür hatten wir wenig Zeit – und eben das sollte einigen von uns zum Verhängnis werden: Bei unserem Aufstieg wurden zwei Teilnehmer so schlimm höhenkrank, dass sie umkehren mussten, geplagt von Schwindel, Husten und schwerer Atemnot. Zum Glück war das Wetter für einen schnellen Abstieg ins Tal gut genug, alle Bergsteiger kamen am Ende gesund nach Hause. Aber die Höhe hatte uns ihre Kräfte gezeigt.

"Langsame Bergsteiger leben länger", erklärte mir damals Thompson, der zuvor bereits Dutzende hohe Gipfel erklommen hatte. Diesen Satz trage ich seither mit mir – und habe ihn immer wieder auf Expeditionen zu schätzen gelernt, unter anderem bei einem höhenmedizinischen Experiment an einem 7000er im Himalaya.

Bereits ab 2500 Metern Höhe erste Symptome der Höhenkrankheit

Dass das Besteigen hoher Gipfel nicht nur Hochgefühle auslöst, wussten schon die Menschen der Antike. Die Griechen pressten sich angeblich beim Besteigen des Olymps feuchte Schwämme vor den Mund. Im alten China umschrieb man die Gipfel des heutigen Tibets als "Kopfwehberge"; in den Anden fürchtete man in der Höhe einen "Mareo" genannten Schmerz – das "Seeleiden" der Berge.

Dennoch galt die Höhenkrankheit lange als obskures Phänomen. Erst seit Ende des 19. Jahrhunderts wird sie als seriöse Krankheit erforscht: auf medizinischen Feldforschungsstationen in den Alpen und im Himalaya, in Unterdruckexperimenten oder auf Expeditionen.

Bereits ab rund 2500 Meter Höhe zeigen einige Bergsteiger erste Symptome der "akuten Bergkrankheit", auf 4000 Metern sind bereits rund zwei Drittel der Alpinisten und Wanderer davon betroffen: Nach einer Latenzzeit von etwa sechs bis zwölf Stunden kann es infolge des Sauerstoffmangels zu Kopfschmerzen, Übelkeit, Appetitlosigkeit und Schlafstörungen kommen.

Steigt man weiter auf, drohen schwerere Folgen: Vor allem Lunge und Gehirn reagieren auf Sauerstoffmangel empfindlich. Am bösartigsten ist das Höhenhirnödem. Neben massiven Kopfschmerzen und Erbrechen zeigt es sich an Schwindelanfällen, Halluzinationen, Seh- und Bewusstseinsstörungen bis zum Koma. Ein Höhenlungenödem hingegen macht sich durch Atemnot und plötzlichen Leistungsverlust bemerkbar sowie durch starken trockenen, später blutigen Husten. Beide Erkrankungen können zum Tod führen, manchmal erschreckend schnell.

Der Aconcagua zeigt: Langsamkeit zahlt sich aus

Wie also lässt sich die Höhenkrankheit am besten in Schach halten? Dieser Frage sind Forschende in einem neuen Projekt in den Anden nun näher nachgegangen: Am 6961 Meter hohen Aconcagua verglich das Team 17 Bergsteigerinnen und Bergsteiger, die unter Lungenödemen litten, mit 42 gesunden Probanden.

Dabei stellten sie fest: Den stärksten Einfluss auf die Entwicklung der Höhenkrankheit hatte tatsächlich die Frage, wie lange die Alpinisten sich während des Aufstiegs Zeit nahmen. Bei einer schweren Etappe von 3300 auf 4200 Meter Höhe setzte die Gruppe der Lungenödem-Patienten nur 3,6 Tage zur Akklimatisation ein, ihre Vergleichsgruppe hingegen 5,0 Tage.

Zudem zeigte die Untersuchung: 71 Prozent der Erkrankten litten bereits auf rund 4000 Meter an den Symptomen akuter Bergkrankheit, aber schenkten ihnen keine Beachtung. Schon seit Langem raten Expertinnen und Experten: Kommt es beim Aufstieg zu schweren Kopfschmerzen, Übelkeit oder Gleichgewichtsstörungen, sollte man absteigen oder zumindest so lange pausieren, bis die Symptome verschwinden.

Blutdrucksenkende Wirkstoffe wie Nifedipin oder Phosphordiesterase-5-Hemmer, die teilweise auch in Potenzmitteln enthalten sind, können die Lunge zwar auch entlasten. Zur Behandlung von schwächeren Symptomen der akuten Bergkrankheit und zur beschleunigten Akklimatisation scheint anderen Untersuchungen nach zudem Acetazomalid geeignet zu sein, und in Notfällen werden auf Expeditionen auch Steroide (Dexamethason) genommen. Auf Medikamente allein allerdings sollte man sich beim Höhenbergsteigen auf keinen Fall als "Rettungsseil" verlassen. Bei der Aconcagua-Studie etwa zeigt die Einnahme des beliebten Präparats "Diamox" keine signifikante Wirkung.

Lonnie Thompson scheint vielmehr recht zu behalten: Der wichtigste Überlebenstrick in der Höhe ist die Entdeckung der Langsamkeit. Kopfschmerzen wird man trotzdem noch aushalten müssen – und es nicht immer einfach, die Grenze zwischen "normalem" Leiden und Lebensgefahr zu erkennen. Genau dieser Graubereich macht die dünne Luft in Gebirgen der Welt gefährlich.

Aber zumindest für Urlaubsreisende gilt schließlich auch: Schöne Gipfel sind auch in niedrigen Lagen zu finden, weit unter der "Todeszone". Man sollte sich gut überlegen, wie weit man das Limit des menschlichen Körpers tatsächlich ausreizen will.

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/2a/f7/2af72392fbcd7fa2009a4721777e15ed/0124097016v2.jpeg?#)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/1b/90/1b90066d7d4285d5f18c22e326e027de/0124117420v2.jpeg?#)