Ford Explorer im Test: Was kann der E-SUV auf MEB-Basis?

Kein Tesla-Killer, kein Prestigeobjekt – der Explorer setzt auf praktisches Design, gute Ausstattung und vertraute MEB-Technik unter Ford-Flagge. Der Beitrag Ford Explorer im Test: Was kann der E-SUV auf MEB-Basis? erschien zuerst auf Elektroauto-News.net.

Der in Europa erhältliche Ford Explorer ist nicht einfach eine Adaption des bekannten US-Modells, sondern ein grundlegend neues Auto – entwickelt für die Bedürfnisse europäischer Märkte, produziert im modernisierten Werk in Köln. Mit dem Explorer beginnt für Ford auf dem alten Kontinent eine neue Ära, in der klassische Verbrenner wie Fiesta, Focus und Mondeo von der Bühne abtreten und durch eine neue Generation elektrifizierter Modelle ersetzt werden. Der Explorer ist dabei das erste vollwertige E-Auto, das diesen Wandel greifbar macht.

Der Name Explorer mag an große US-Offroader erinnern, doch die Technik darunter stammt von einem direkten Wettbewerber: Volkswagen. Die MEB-Plattform bildet das Fundament, auf dem auch Modelle wie der VW ID.4, der Škoda Enyaq oder der Audi Q4 e-tron stehen. Ford verleiht dem bekannten Unterbau jedoch ein eigenständiges Design, kombiniert mit typischen Markenelementen, und verspricht ein deutlich anderes Fahrgefühl. Kein Angriff auf die Spitzenposition der Elektrocharts, sondern ein bewusst gesetzter Kontrapunkt: Ein E-SUV für den Alltag, solide ausgestattet, klar positioniert – und ohne die großen Versprechungen manch anderer Marktteilnehmer.

Um herauszufinden, wie sich dieser Ansatz in der Praxis bewährt, war ich Ende April und Anfang Mai mit der Premium-Variante des Ford Explorer unterwegs. 77 kWh nutzbare Batteriekapazität, 210 kW Leistung, Heckantrieb – auf dem Papier ein ausgewogenes Setup. Insgesamt 772 Kilometer legte ich zurück, vor allem in der Stadt und auf Überlandstrecken. Der Anspruch war klar: keine synthetischen Testzyklen, keine Laborszenarien, sondern ein realistischer Blick auf das Auto im ganz normalen Alltag.

Technische Daten des Ford Explorer Premium RWD Extended Range

- Leistung: 210 kW (286 PS), Hinterradantrieb

- Drehmoment: 545 Nm

- Batterie: 79 kWh brutto / 77 kWh netto

- Reichweite (WLTP): bis zu 602 km

- Verbrauch (WLTP): 15,2 – 15,6 kWh/100 km

- Beschleunigung 0 – 100 km/h: 6,4 Sekunden

- Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

- Laden AC: 11 kW (dreiphasig)

- Laden DC: max. 135 kW (10 – 80 Prozent in ca. 28 Minuten)

- Maße (L x B x H): 4470 x 1870 x 1600 mm

- Radstand: 2770 mm

- Leergewicht: ca. 2100 kg

- Kofferraumvolumen: 450 – 1422 Liter

Ford Explorer: VW-Baukasten mit Ford-Charakter und Ecken

Rein äußerlich lässt der neue Explorer kaum erahnen, dass er technisch eng mit dem VW ID.4 verwandt ist. Ford hat die Plattform des MEB-Baukastens genutzt, um ein eigenständiges Design zu entwickeln – mit klaren Kanten, einer markanten Frontpartie und einem muskulös gezeichneten Heck. Die geschlossene Front mit integriertem Schild, in dem groß „Explorer“ prangt, wirkt deutlich kraftvoller als bei vielen ID-Modellen. Auch die Lichtsignatur vorne wie hinten ist eigenständig und bringt eine fast schon amerikanisch anmutende Breite ins Spiel. Damit gelingt Ford etwas, das nicht allen gelingt, die mit der MEB-Basis arbeiten: Das Auto wirkt nicht wie ein Derivat, sondern wie ein eigenständiges Modell.

Mit 4,47 Metern Länge zählt der Explorer zur Klasse der Kompakt-SUVs, auch wenn er optisch etwas größer wirkt. Die breiten Schultern, das hohe Heck und die kurze Frontpartie sorgen für ein wuchtiges Auftreten, das im Straßenbild auffällt. Gleichzeitig bleibt das Auto erstaunlich handlich – was vor allem am Wendekreis von nur 9,7 Metern liegt. Im Stadtverkehr oder bei engen Parkmanövern merkt man deutlich, dass Ford das Packaging clever genutzt hat. Der Hinterradantrieb ermöglicht größeren Lenkeinschlag vorne und erleichtert das Rangieren.

Im Innenraum trifft man auf eine Mischung aus vertrauter MEB-Technik und eigenständigen Ford-Lösungen. Sofort ins Auge fällt das verschiebbare 14,6-Zoll-Touchdisplay, das nicht nur als zentraler Bedienpunkt dient, sondern dahinter ein cleveres Staufach freigibt – ein kleines, aber praktisches Detail. In puncto Software greift man dann aber doch lieber auf Android Auto oder Apple CarPlay zurück. Die Ford-eigene Navigationslösung überzeugte im Test weniger: fehlende Angaben, wenig Übersicht, eingeschränkte Ladeplanung. Per Smartphone funktioniert das einfacher – und die Hinweise erscheinen zusätzlich im Head-up-Display.

Gut gelöst ist die sogenannte MegaConsole zwischen Fahrer- und Beifahrersitz: ein riesiges, tiefes Fach mit bis zu 17 Litern Volumen. Hier lassen sich problemlos größere Gegenstände wie Kamera, Taschen oder mehrere Flaschen verstauen. Auch USB-C-Anschlüsse, Cupholder und weitere Ablagen sind sinnvoll platziert. Weniger gelungen: die induktive Ladeschale für das Smartphone. Im Test funktionierte sie nur bei exakter Positionierung zuverlässig. Besonders unpraktisch: Nur auf der Beifahrerseite ist eine Ladefunktion integriert. Wer links sitzt, muss entweder umgreifen oder auf Kabel ausweichen.

Bei der Materialwahl zeigt sich ein gemischtes Bild. Zwar gibt es auf dem Armaturenbrett und an den Türen weichere Oberflächen, doch darunter dominiert Hartplastik. Besonders im Fond wirken die Verkleidungen einfach, der Dachhimmel ist ungeschäumt, die Türtaschen sind nicht ausgekleidet. Immerhin: Die Verarbeitung selbst ist solide, nichts klappert oder knarzt. Eine Kleinigkeit, die auffiel: Beim Schließen der elektrischen Heckklappe ertönt eine Abfolge von Tönen, die sich kaum abschalten lassen und eher irritieren.

Insgesamt hinterlässt der Explorer beim Thema Raumaufteilung und Alltagstauglichkeit einen guten Eindruck. Das Platzangebot ist vorn wie hinten großzügig, der Kofferraum mit 450 bis 1422 Litern solide, das Bedienkonzept insgesamt durchdacht. Aber: Zwischen Anspruch und Ausführung bleibt Luft nach oben.

Fahrgefühl des Ford Explorer: Kraftvoll, stabil und eher nüchtern abgestimmt

Mit einer Leistung von 210 kW (286 PS) und einem maximalen Drehmoment von 545 Nm liefert der Ford Explorer Premium Extended Range RWD auf dem Papier solide Werte. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelingt laut Hersteller in 6,4 Sekunden. In der Praxis reicht die Kraft allemal aus, um im Verkehr zügig mitzuschwimmen. Der Hinterradantrieb sorgt für saubere Traktion, auch beim Herausbeschleunigen aus Kurven.

Das Fahrverhalten insgesamt wirkt gelassen und stabil. Besonders auf der Autobahn bleibt der Explorer ruhig, auch bei höherem Tempo. Der Antrieb arbeitet leise, Wind- und Abrollgeräusche bleiben bis etwa 130 km/h im Hintergrund. Die Abstimmung des Fahrwerks ist eher straff, aber nicht unkomfortabel. Kurze Stöße werden spürbar übertragen, lange Wellen bügelt das Fahrwerk souverän weg.

Die Lenkung ist sehr leichtgängig, was im Stadtverkehr angenehm ist. Bei höherem Tempo oder sportlicherer Fahrweise wünscht man sich jedoch mehr Rückmeldung. Auch die Rekuperation ist eher schwach ausgeprägt. Zwar bietet der Fahrmodus B eine stärkere Verzögerung, doch ein echtes One-Pedal-Feeling kommt nicht auf. Wer Energie effizient zurückgewinnen will, muss aktiv mit dem Bremspedal arbeiten.

Dieses wiederum reagiert zwar verlässlich, das Pedalgefühl selbst ist aber weich und wenig direkt. Positiv überrascht haben die Sitze: gut konturiert, langstreckentauglich und in der getesteten Premium-Variante mit Massagefunktion ausgestattet. Auch im Fond sitzt man bequem, selbst mit 1,85 Meter Körpergröße bleibt noch Luft nach oben. Die Rücksitzbank ist asymmetrisch umklappbar und bietet eine Durchladefunktion für lange Gegenstände.

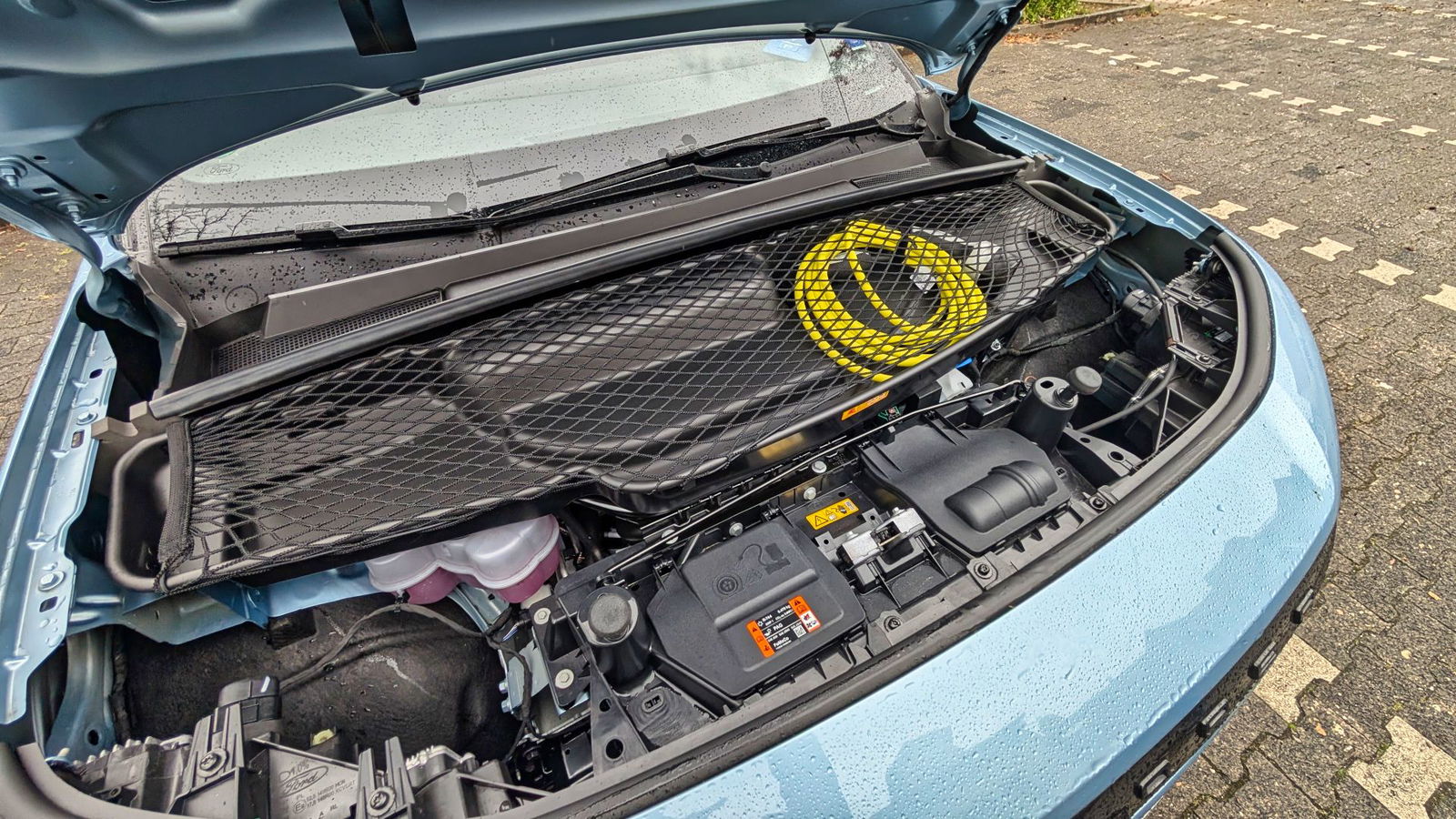

Ein Detail mit Optimierungspotenzial: die Ladekabel-Aufbewahrung. Im Testwagen lag es im Frunk, in einer flachen Schale, aber ohne Haltemechanismus für die Haube. Das Herausnehmen gestaltete sich dadurch umständlich. Letztlich wanderte das Kabel in den Kofferraum – dort ist es einfacher zugänglich.

Laden und Verbrauch: Gute Effizienz, aber mit Einschränkungen bei der Ladeleistung

Im Alltag erwies sich der Ford Explorer Premium Extended Range RWD als angenehm effizient. Der Bordcomputer zeigte über die Testdistanz von 772 Kilometern einen Durchschnittsverbrauch von knapp 17,7 kWh auf 100 Kilometern an – ohne gezielte Sparbemühungen, aber auch ohne lange Autobahnstrecken mit Vollstrom. Für ein knapp 2,1 Tonnen schweres E-SUV mit ordentlicher Leistung ist dieser Wert durchaus positiv zu bewerten. Die offizielle WLTP-Angabe liegt bei 15,6 – 15,2/100 km, was einer Reichweite von bis zu 576 Kilometern entspricht.

Die nutzbare Kapazität des Akkus beträgt 77 kWh netto. Damit bewegt sich der Explorer auf dem gleichen Niveau wie viele Marktbegleiter auf MEB-Basis. Allerdings hängt die tatsächlich erzielbare Reichweite wie bei allen Elektroautos stark von Außentemperaturen, Fahrstil und Streckenprofil ab. In der Realität dürften somit – je nach Fahrprofil – rund 450 bis 485 Kilometer gut erreichbar sein.

Beim Thema Schnellladen verspricht Ford Ladeleistungen von bis zu 135 kW für die getestete Variante mit 77-kWh-Akku. Im optimalen Fall soll so eine Ladung von 10 auf 80 Prozent in 28 Minuten möglich sein. In der Theorie sind das solide Werte – die Praxis sah während des Tests allerdings anders aus. Bei kühleren Außentemperaturen kam es durchaus auch zu deutlich reduzierter Ladeleistung. Es mag daran liegen, dass die Batterie nicht ausreichend temperiert war, was auch an fehlender oder zu später Vorkonditionierung lag. Um diese allerdings nutzen zu können, müsste man auf die Ford eigene Navigation zurückgreifen, diese ist aber, wie eingangs erwähnt, eher so Semi.

Das Laden an Wechselstrom funktioniert wie erwartet zuverlässig, allerdings ohne Besonderheiten. Mit bis zu 11 kW kann der Explorer an einer heimischen Wallbox oder öffentlichen AC-Ladesäule geladen werden. Eine vollständige Ladung von 10 auf 80 Prozent dauert in diesem Fall rund fünfeinhalb Stunden – ein üblicher Wert in dieser Fahrzeugklasse. Einen dreiphasigen 22-kW-Onboard-Charger bietet Ford für den Explorer nicht an, was vor allem im halböffentlichen Bereich (z. B. Firmenparkplätze) ein kleiner Nachteil sein kann.

Nicht unerwähnt möchte ich eine Erfahrung lassen, welche vor allem meine Frau irritiert hat. Ein dauerhaftes Surren aus dem Bereich der Hinterachse, das so klang, als würde Luft aus einem Reifen entweichen. Meine Frau deutete es als möglichen Druckverlust – was im ersten Moment für Unsicherheit sorgte. Erst nach etwas Recherche ließ sich das Geräusch eindeutig als normales Betriebsgeräusch beim Laden einordnen. Wenn man es weiß, kein Thema, bis dahin aber eher ungewohnt und so präsent bisher bei keinem E-Auto aufgefallen.

Viel E-Auto, aber kein Schnäppchen – Ein Fazit

Die von uns getestete Premium-Variante des Ford Explorer mit Extended Range – nicht zu verwechseln mit Range-Extender – und Hinterradantrieb startet bei 52.900 Euro. Zzgl. Panoramadach, metallic Lackierung und weiterer Extras summierte sich der Listenpreis auf über 57.000 Euro. Damit liegt der Explorer preislich klar im oberen Bereich des MEB-Portfolios, aber noch unterhalb von Premium-Wettbewerbern wie dem Audi Q4 e-tron – vor allem dann, wenn man diese mit vergleichbarer Ausstattung konfiguriert. Ein günstiges Angebot ist der Ford dennoch nicht.

Der Aufpreis zur Basisversion „Explorer“ beträgt rund 4400 Euro. Diese bringt bereits vieles mit, was in der Klasse nicht selbstverständlich ist: eine Wärmepumpe, ein 14,6-Zoll-Display mit Ford SYNC Move, Zweizonen-Klimaautomatik, LED-Licht und ein umfangreiches Assistenzpaket. In der Premium-Ausstattung kommen unter anderem Matrix-LED-Scheinwerfer, elektrisch öffnende Heckklappe, 20-Zoll-Leichtmetallräder, beheizte und belüftete Sitze mit Massagefunktion sowie Ambientebeleuchtung hinzu. Auch eine Rückfahrkamera, Keyless-Zugang und eine elektrische Lenksäulenverstellung sind serienmäßig enthalten. Kurz: Die Ausstattung ist umfangreich – auf Wunsch sogar fast vollständig.

Insgesamt vermittelt der Explorer bei vielen Details den Eindruck, durchdacht und auf den Alltag zugeschnitten zu sein. Das zeigt sich zum Beispiel bei der gelungenen Sitzposition, dem hohen Kofferraumboden mit praktischem Fach darunter oder der Vielzahl an Ablagemöglichkeiten im Innenraum. Besonders die 17 Liter große Mittelkonsole ist ein praktisches Alleinstellungsmerkmal. Dennoch trüben Kleinigkeiten den Eindruck: Die Touch-Tasten am Lenkrad reagierten im Test oft zu sensibel und wurden versehentlich ausgelöst – etwa bei der Tempomat-Einstellung oder der Mediensteuerung.

Die Verarbeitung und Materialwahl wird dem Anspruch „Premium“ nur teilweise gerecht. Während die Ausstattungsliste lang ist, bleibt die Materialqualität – vor allem im Fond – hinter den Erwartungen zurück. Auch das fehlende adaptive Fahrwerk oder der Verzicht auf einen Frunk zeigen: Hier wurde bewusst an manchen Stellen gespart, um den Preis im Rahmen zu halten.

Im Wettbewerbsumfeld positioniert sich der Ford Explorer damit als Alternative zum VW ID.4 – etwas teurer, aber mit mutigerem Design und besserer Serienausstattung. Gegenüber dem Audi Q4 e-tron oder Tesla Model Y bietet er weniger Prestige und Innovationskraft, dafür aber einen solideren Alltagsansatz mit fairer Preis-Leistungs-Balance. Die Plattformbrüder aus dem Volkswagen-Konzern wirken nüchterner, während der Explorer versucht, optisch und ergonomisch mehr Charakter zu zeigen. Das gelingt in vielen Punkten – ohne dabei Klassenstandards neu zu definieren. Am Ende bleibt der Eindruck eines E-SUV, das vieles richtig macht, aber nicht in allen Details überzeugt.

Disclaimer: Der Ford Explorer wurde uns für diesen Testbericht kostenfrei für den Zeitraum von zwei Wochen von Ford zur Verfügung gestellt. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf unsere hier geschriebene ehrliche Meinung.

Der Beitrag Ford Explorer im Test: Was kann der E-SUV auf MEB-Basis? erschien zuerst auf Elektroauto-News.net.

![Verfahren gegen Daniela Klette: Mit Kufiya auf der Anklagebank [Online-Abo]](https://www.jungewelt.de/img/1100/208539?#)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c7/51/c751686510f49bec5115a55ab93b5fee/0124517652v1.jpeg?#)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/5d/90/5d905a0b8cc48e8bc465b13c37a07f2e/0124513944v2.jpeg?#)

,regionOfInterest=(637,305)&hash=34b3ed22ea30907851d90d6efd25ace89ee9ed32d52ec13357c4c30c5ea6b1dc#)