Exobiologie: Lebenszeichen auf fremden Planeten: Hurra! Oder doch nicht?

Kanäle auf dem Mars, Radiosignale aus dem All und Mikroben in den Wolken der Venus: Die Suche nach außerirdischem Leben ist reich an spektakulären Irrtümern

Kanäle auf dem Mars, Radiosignale aus dem All und Mikroben in den Wolken der Venus: Die Suche nach außerirdischem Leben ist reich an spektakulären Irrtümern

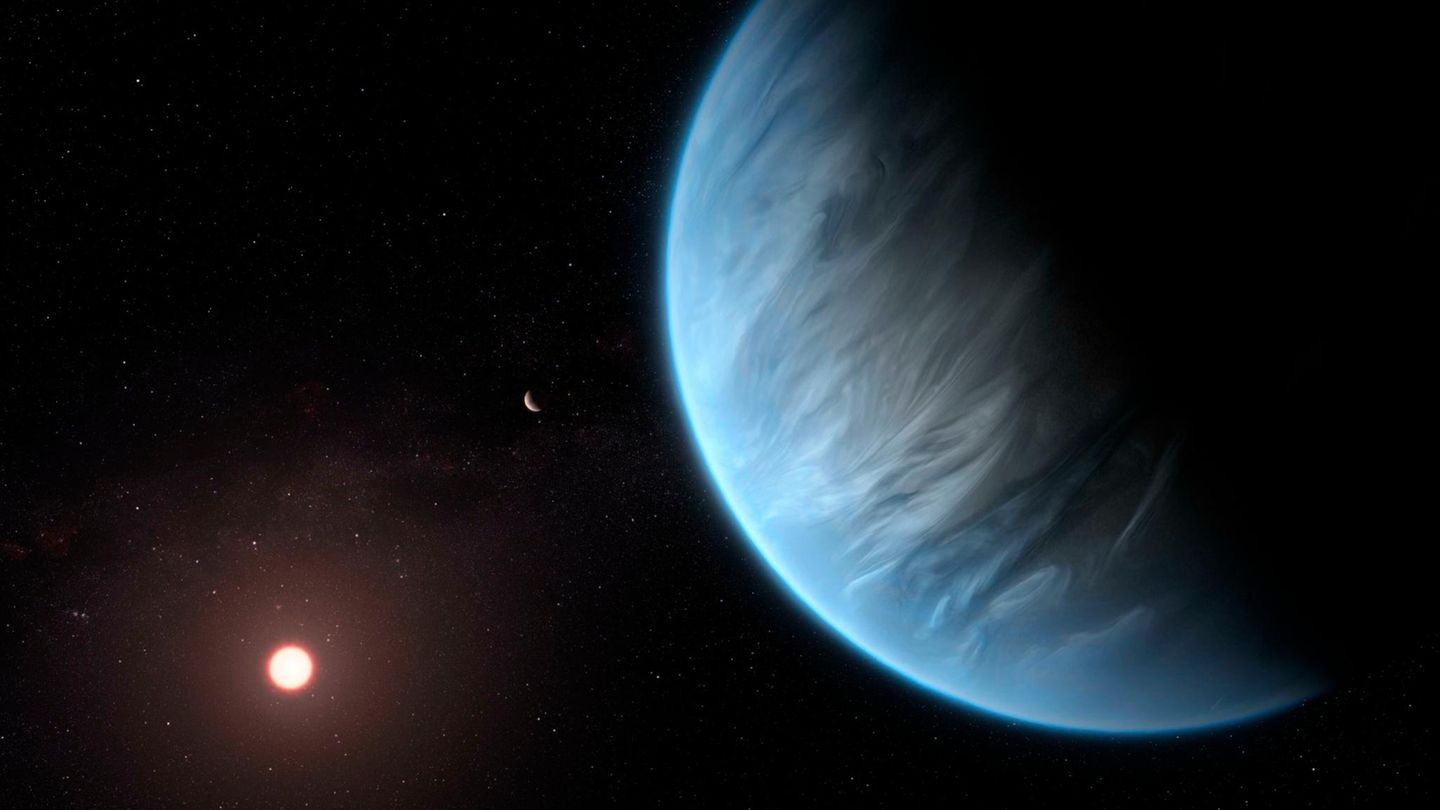

Mit großem Brimborium verkündeten Forschende vor etlichen Tagen, Zeichen von Leben auf einem Exoplaneten gefunden zu haben. Ort des Geschehens: eine 124 Lichtjahre entfernte Supererde namens K2-18b.

Der Planet ist zweieinhalb Mal größer als unsere Erde und umkreist seinen Stern in der habitablen Zone – jenem Bereich, in dem lebensfreundliche Temperaturen herrschen. Wasser wurde in seiner Atmosphäre bereits nachgewiesen. Nun will ein Team um Nikku Madhusudhan von der Universität Cambridge mithilfe des James-Webb-Teleskops auch große Mengen von Dimethylsulfid (DMS) und Dimethyldisulfid (DMDS) aufgespürt haben. Beide Gase werden auf der Erde durch Mikroorganismen gebildet – allerdings in deutlich geringerer Konzentration als jener, die für K2-18b gemessen wurde. Das Szenario, das am besten zu den Daten passe, sei Welt mit "Ozeanen, die von Leben wimmeln", frohlockte Madhusudhan.

So groß die Euphorie des Entdecker-Teams, so groß ist die Skepsis anderer Astronominnen und Exobiologen. Es gibt Zweifel an der Verlässlichkeit der Messdaten, Zweifel an der statistischen Auswertung, Zweifel an den zugrundeliegenden Prozessen in der Atmosphäre des Planeten.

Die Meldung beweist vor allem eines: Die Suche nach außerirdischem Leben ist ein Indizienprozess. Zwar sind viele Fachleute längst überzeugt, dass wir nicht allein im Universum sind. Doch eine solche Behauptung mit hieb- und stichfesten Beweisen zu unterfüttern, ist enorm schwierig. Die Geschichte der Exobiologie ist reich an vermeintlichen Sensationen, die sich als Irrtümer und Messfehler entpuppten.

Kanäle auf dem Mars

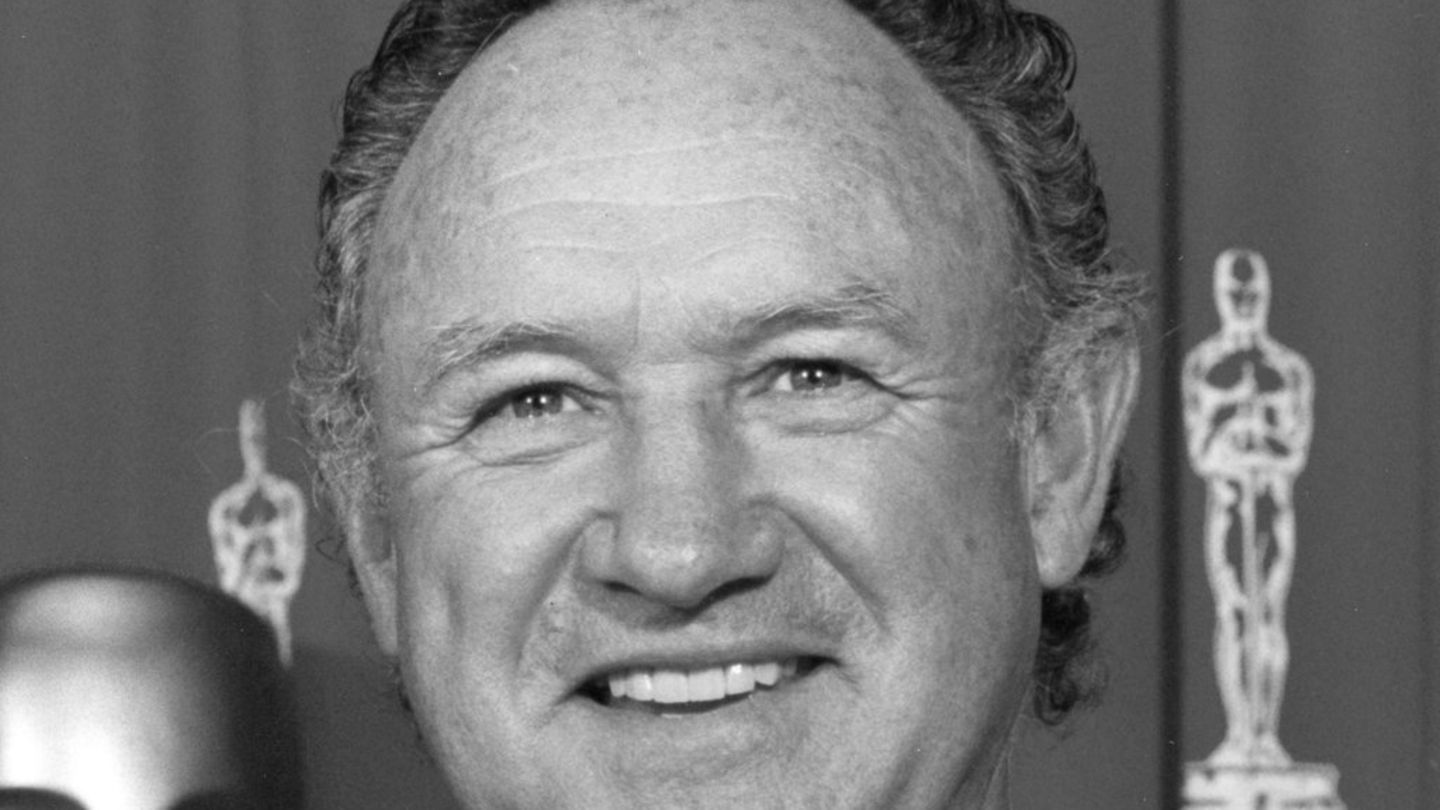

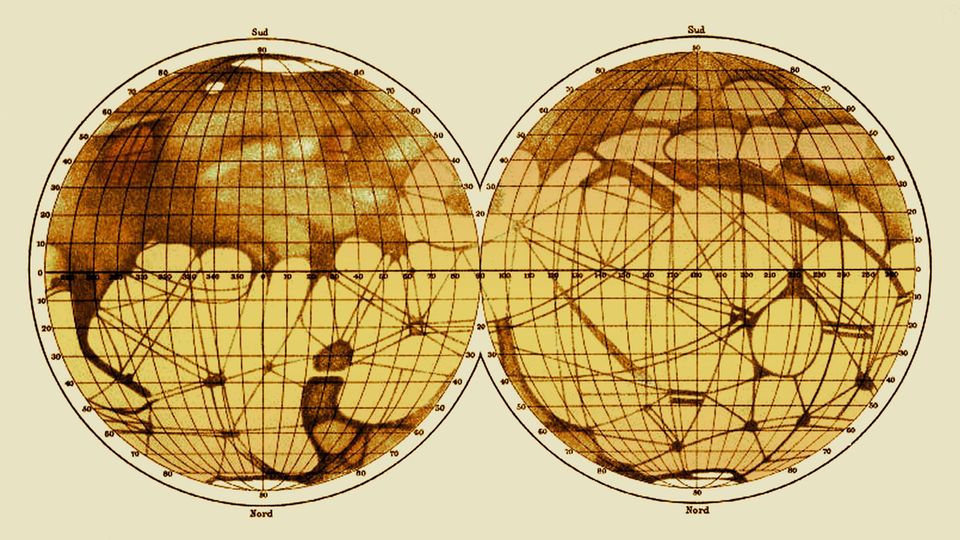

Im Herbst 1877 nahm der italienische Astronom Giovanni Schiaparelli, Direktor der Sternwarte in Mailand, den Mars ins Visier. Durch sein Teleskop sah er eine Reihe gerader, dunkler Linien auf der Oberfläche des Roten Planeten. Er war nicht der erste, der solche Strukturen erspähte – doch dank seines scharfen Blicks, seines exzellenten Teleskops und der günstigen Rahmenbedingungen waren seine Beobachtungen deutlich detaillierter als die seiner Vorgänger. Schiaparelli war überzeugt, dass es sich um natürliche, Wasser führende Gräben handelte, und bezeichnete sie auf seinen Karten des Planeten als "Canali".

Doch die Bezeichnung führte zu Missverständnissen. Einige Astronomen – und viele Laien – gingen davon aus, dass dort eine intelligente Zivilisation künstliche Kanäle angelegt hatte. Führender Verfechter dieser These war der US-Astronom Percival Lowell. Mit seinem Familienvermögen gründete er 1884 ein Observatorium in Arizona, um den Mars genauer zu erforschen. Lowell war überzeugt, dass Marsianer ihren trockenen Planeten über die Kanäle mit Schmelzwasser von den Polen versorgten. Er hatte sogar eine recht genaue Vorstellung davon, welche körperliche Konstitution die Erbauer besitzen mussten: Ihre Kraft sei "einundachtzigmal so groß wie die des Menschen, sei es beim Graben von Kanälen oder bei anderen körperlichen Tätigkeiten", schrieb er 1895 in seinem Werk "Mars".

© cience History Images / Alamy

Letztlich stellte sich heraus, dass es nicht nur keine klugen Muskelprotze auf dem Mars gab. Es gab noch nicht einmal Gräben. Die dunklen Linien entpuppten sich als optische Täuschung. Womöglich hatten die Astronomen, die von ihnen berichteten, Schatten der Blutgefäßen im eigenen Auge gesehen; womöglich handelte es sich auch um Artefakte der damaligen Teleskope. Als die Sonde Mariner-4 der NASA 1965 erstmals am Mars vorbeiflog und Bilder der Oberfläche schickte, fand sich darauf jedenfalls keine Spur der geheimnisvollen "Canali".

Die Saga um Leben auf dem Mars war damit jedoch nicht vorüber – sie gewann lediglich an wissenschaftlichem Gehalt. In den vergangenen Jahrzehnten haben moderne Instrumente Belege dafür geliefert, dass der Mars einst behaglichere Bedingungen bot. Vermutlich existierte gut eine halbe Milliarde Jahre lang flüssiges Wasser, bevor der Planet abkühlte, austrocknete und seine schützende Atmosphäre verlor. Der Zeitraum ist zu kurz, um eine komplexe Zivilisation hervorzubringen, könnte aber für die Entwicklung von Mikroben ausgereicht haben.

Sonden fanden bereits Spuren organischer Verbindungen. 1996 sorgte ein Marsmeteorit für Aufsehen, in dem US-Forschende Spuren mikrobieller Aktivität gefunden haben wollten – steinerne Fossilien einer Jahrmilliarden alten Lebenform. 2024 machte der Rover Perseverance auf der Oberfläche des Roten Planeten eine ähnliche Entdeckung. Doch stets folgt eine hitzige Debatte: Könnten diese Strukturen nicht auch durch geologische Prozesse entstanden sein? Die Existenz von Leben auf dem Mars wäre eine Sensation, die hieb- und stichfester Beweise bedarf. Und die sind verflucht schwierig zu erbringen.

Das Wow!-Signal aus dem All

Nicht nur chemische Verbindungen könnten die Anwesenheit außerirdischen Lebens verraten. Fortgeschrittene Zivilisationen in fernen Sonnensystemen senden womöglich Botschaften in Form elektromagnetischer Wellen aus, die mit Lichtgeschwindigkeit durchs All reisen.

1977 detektierte das Big-Ear-Radioteleskop in Ohio solch ein verräterisches Signal. Es war ungewöhnlich stark, dauerte 72 Sekunden an und unterschied sich von allen bekannten Signalen natürlichen Ursprungs. Auf dem Ausdruck der Messdaten kreiste ein Forscher die entsprechenden Daten mit roter Tinte ein und schrieb daneben nur ein Wort: "Wow!" Sofort begann das große Rätseln. Was hatte dieses elektromagnetische Signal ausgelöst? War es die Strahlung eines vorbeiflitzenden Kometen? Ein menschengemachtes Störsignal? Ein Fehler im Mess-Instrumentarium? Oder vielleicht das Zeichen einer extraterrestrischen Intelligenz?

Bis heute gibt es keine definitive Antwort. Nichts Vergleichbares ist seither gemessen worden. Der aktuellste Erklärungsversuch stammt aus dem Jahr 2024, von Forschenden der Universität Puerto Rico. Sie sagen: Urheber des Wow!-Signals könnte ein Magnetar gewesen sein. Diese besonderen Neutronensterne vereinen das Gewicht mehrerer Sonnen in einer Kugel von 20 bis 30 Kilometern Durchmesser. Dazu besitzen sie ein extrem starkes Magnetfeld und neigen zu nicht minder extremen Strahlungsausbrüchen. Trifft ein solcher "Flare" auf eine kalte Wolke aus Wasserstoffgas, könnte ein Wow!-Signal die Folge sein. Einen endgültigen Beweis liefert aber auch diese Arbeit nicht.

Mikroben in den Wolken der Venus

Von allen Planeten ist der Mars der Suche nach Leben am zugänglichsten. Die Venus macht es Forschenden schon schwerer. Sie wird von einer dichten Atmosphäre umhüllt, die zu 96,5 Prozent aus Kohlendioxid besteht. Auf der Oberfläche herrschen teils Temperaturen von mehr als 400 Grad Celsius. Der Druck ist enorm. Wolken aus ätzender Schwefelsäure verdunkeln den Himmel.

Ausgerechnet in diesen Wolken, so verkündete 2020 ein Forschungsteam in "Nature Astronomy", könnte es Leben geben. Dort sind die Temperaturen moderat, es gibt Wasserdampf und Sonnenlicht. Das Team hatte außerdem geringe Mengen des Gases Phosphan entdeckt. Die gemessene Konzentration sei zu hoch, um von chemischen Prozessen herzurühren, schrieben die Forschenden – womöglich seien also biologische Prozesse am Werk. In einem zweiten Forschungsartikel legten sie sogar einen möglichen Lebenszyklus dar: Die Mikroben könnten in Wolkentröpfchen überleben, die sie vor Austrocknung schützen. Würden sie bei Regen mit in die Tiefe gerissen, müssten sie Sporen bilden, die von Bewegungen in der Atmosphäre wieder in die Höhe getragen werden könnten.

Andere Astronominnen und Exobiologen zweifeln jedoch an, dass die ausgewerteten Daten überhaupt die Existenz von Phosphan belegen. Denn die Konzentration des Gases ist gering, das Signal in den ausgewerteten Messdaten zweier Radioteleskope undeutlich. Das Team um Jane Greaves musste seine Schätzung nach der ersten Veröffentlichung korrigieren: von 20 Molekülen Phosphan erst auf drei, später auf sieben Moleküle Phosphan pro Milliarde Teilchen. Womöglich rührt das gemessene Signal ohnehin nicht von Phosphan in der Wolkendecke her, sondern von Schwefeldioxid in größeren Höhen. Eine endgültige Antwort könnten die indische Mission VOM oder die russische Sonde Venera-D liefern, die 2028 beziehungsweise 2031 zu unserem Nachbarplaneten starten sollen.

Bazillen im Asteroidengestein

Im Jahr 2020 brachte die japanische Sonde Hayabusa 2 eine Gesteinsprobe des Asteroiden Ryugu zurück zur Erde. Die 4,5 Gramm reinsten Drecks aus dem All sind ein Geschenk für die Forschung. Denn Asteroiden sind Zeitkapseln aus den Anfängen des Sonnensystems. Sie könnten außerdem eine wichtige Rolle für den Ursprung des Lebens auf der Erde gespielt haben, indem sie Wasser und organische Moleküle auf unserem Heimatplaneten säten.

Dass sie Grundbausteine des Lebens enthalten, ist nachgewiesen. In Proben der Asteroiden Ryugu und Bennu fanden Forschende unter anderem Aminosäuren und Carbonsäuren. Bennu enthielt sogar Nukleobasen, aus denen unser Erbgut besteht. Solche Verbindungen sind rein chemischen Ursprungs, könnten der jungen Erde jedoch das nötige Rohmaterial für die Entwicklung erster Organismen geliefert haben.

Als ein Team um Matthew Genge vom Imperial College London 2024 eine in Kunstharz gegossene Probe des Asteroiden Ryugu unter einem Elektronenmikroskop betrachtete, sahen die Forschenden etwas noch Spektakuläreres: auf dem Gestein saß etwas, das verdächtig nach einem fadenförmigen Bakterium aussah. Seine Studierenden seien vor Aufregung "fast vom Stuhl gefallen", sagte Genge dem "New Scientist". Er selbst war misstrauisch. Als er die Probe drei Wochen zuvor mit Röntgenstrahlung durchleuchtet hatte, waren keinerlei Lebensspuren zu sehen gewesen.

Beobachtungen in den folgenden Wochen zeigten, dass die Vermehrung der Mikrobe bekannten Mustern folgte. Was dort wuchs, war keine außerirdische Lebensform, sondern höchstwahrscheinlich ein irdischer Keim. Er hatte das Gestein im Labor besiedelt und begann sich fröhlich zu teilen. "Unsere Entdeckung zeigt, dass man bei der Interpretation sehr vorsichtig sein muss, weil die Proben so leicht mit irdischen Bakterien verunreinigt werden können", sagt Genge. Eine einzige Mikrobe am falschen Ort reiche aus, um eine Sensation vorzugaukeln.

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/bb/81/bb818e1bdddd5bedf0c7b942fe8d5988/0123358373v1.jpeg?#)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d1/22/d122b73b7f9be7a99616009871c601ad/0124369392v2.jpeg?#)

,regionOfInterest=(264,143)&hash=f738bdb2bf278bf58f3bc757afebffa0aeb62e1bfa971c195e7c7d9494e9d3d7#)

![Nina Warken wird Bundesgesundheitsministerin [Gesundheits-Check]](https://s0.wp.com/i/blank.jpg)