Язык зверей: мы их недооценивали

Ranae Smith. Unsplash Конечно, наше общение качественно отличается от общения животных. Возможно, даже язык — то самое главное отличие, делающее нас настолько непохожими на всех остальных животных, что мы вообще не готовы считать себя животными. Человеческий язык радикально превосходит все другие системы коммуникации животных по эффективности, по сложности передаваемой информации, по возможностям сообщать о событиях,…

Считается, что между человеческим языком и примитивными системами коммуникаций животных лежит пропасть. Но недавние исследования общения животных усложняют привычную картину: похоже, их «языки» гораздо сложней, чем нам казалось, и там, где видели непроходимую пропасть, начинают проступать контуры эволюционного пути, по которому шло и общение людей, и общение других животных

Конечно, наше общение качественно отличается от общения животных. Возможно, даже язык — то самое главное отличие, делающее нас настолько непохожими на всех остальных животных, что мы вообще не готовы считать себя животными. Человеческий язык радикально превосходит все другие системы коммуникации животных по эффективности, по сложности передаваемой информации, по возможностям сообщать о событиях, происходящих не здесь и не сейчас. И еще важнее, что это главный инструмент мысли, делающий нас разумными, и важнейшее средство социального обучения, делающее нас культурными.

Но все ли мы знаем о общении животных? Давайте посмотрим, что показали три исследования языков животных, появившиеся почти одновременно, в начале мая этого года.

Словарь дельфинов

«Словарь дельфиньего языка» составляют биологи из Океанографического института Вудс-Хоул в Массачусетсе (США). Для этого они использовали данные проекта Sarasota Dolphin Research Program, в рамках которого с 2012 года записывались посвисты афалин с помощью индивидуальных подводных микрофонов. В результате был собран огромный массив данных о сообществе из примерно 170 диких дельфинов залива Сарасота, охватывающий шесть поколений.

В препринте «Первые доказательства широкого распространения стереотипных несигнатурных типов свиста среди диких дельфинов», выложенном на сайте bioRxiv, исследователи заявляют, что уже идентифицировали 22 «слова» – устойчивые «лексические единицы» в свисте дельфинов. «Несигнатурные» значит «не имена», — потому что уже доказано, что афалины зовут сородичей по «именам» — используют «сигнатурные» свисты как уникальные идентификаторы своих близких.

Кстати, в прошлом году выяснилось, что и у слонов есть «имена»: они обращаются друг к другу с помощью неизменных индивидуальных звуков. И даже у мармозеток (бразильских обезьянок размером с крупную белку) причем одно «имя» используется всей семьей. У них есть особые крики для общения в густой листве: оказалось, такой крик звучит по разному в зависимости от того, к кому он обращен. Самое интересное, что в то время как дельфины и попугаи обращаются к друзьям, подражая их типичным звукам, «имена» слонов и мармозеток не связаны со звукоподражанием, — то есть они их произвольно друг другу придумывают. Такая произвольность знаков по отношению к обозначаемому до сих пор считалась главной исключительной особенностью человеческого языка.

Но вернемся к несигнатурным свистам дельфинов.

Самый распространенный из новых свистов (его издавали как минимум 35 дельфинов, чаще самцы) — это реакция на что-то необычное, аналог удивленного восклицания (но достаточно спокойного) или вопроса «Что это было?»

Второй по частоте (им пользовались 25 дельфинов) — резкий, напоминающий сигналы тревоги у других животных, предупреждает сородичей об опасности. Когда запись этого звука проигрывали шести диким дельфинам, пять из них пустились наутек.

Исследователи считают свою работу первым доказательством наличия у дельфинов набора звуковых сигналов, связанных с конкретными ситуациями. Пока неясно, насколько это похоже на человеческий язык, то есть являются ли значения этих «слов» частью репертуара врожденных сигналов или культурной особенностью, характерной только для этой популяции.

Другая группа исследователей год назад выявила аналогичный «фонетический алфавит» в трелях кашалотов, общающихся сериями быстрых щелчков, которые для нас звучат как комбинация азбуки Морзе и хлопков попкорна. Теперь они пытаются применить к расшифровке структуры этого «языка» искусственный интеллект.

Жесты каракатиц

Язык не обязательно должен быть связан со звуковым общением, — он может быть и жестовым. В новом исследовании такой язык обнаружили у каракатиц. Этих головоногих прозвали «хамелеонами моря», — каракатицы умеют менять окраску своего тела, чтобы слиться с фоном, — а чтобы привлечь партнера, становятся полосатыми, как зебры. Ученые уже сообщали и о том, что для коммуникации они используют не только рисунок кожи, но и щупальца – самцы вытягивают «четвертое щупальце», чтобы дать знать о своем намерении спариваться.

Исследователи из Высшей нормальной школы в Париже заметили, что все каракатицы весьма выразительно и со значением машут друг другу щупальцами — совершают специфические, повторяющиеся и относительно сложные жесты в сторону встречной каракатицы. Они выделили четыре жеста, которые назвали «вверх», «вбок», «кувырок» и «корона». Например, знак «вверх», — это когда каракатица вытягивает пару щупалец вверх, скручивая остальные щупальца вместе.

Когда видео с этими знаками показывали другим каракатицам, те тоже начинали жестикулировать, причем отвечали совсем не обязательно теми же жестами – то есть дело не в подражании. Когда видео проигрывали вверх ногами, реакций на него было значительно меньше.

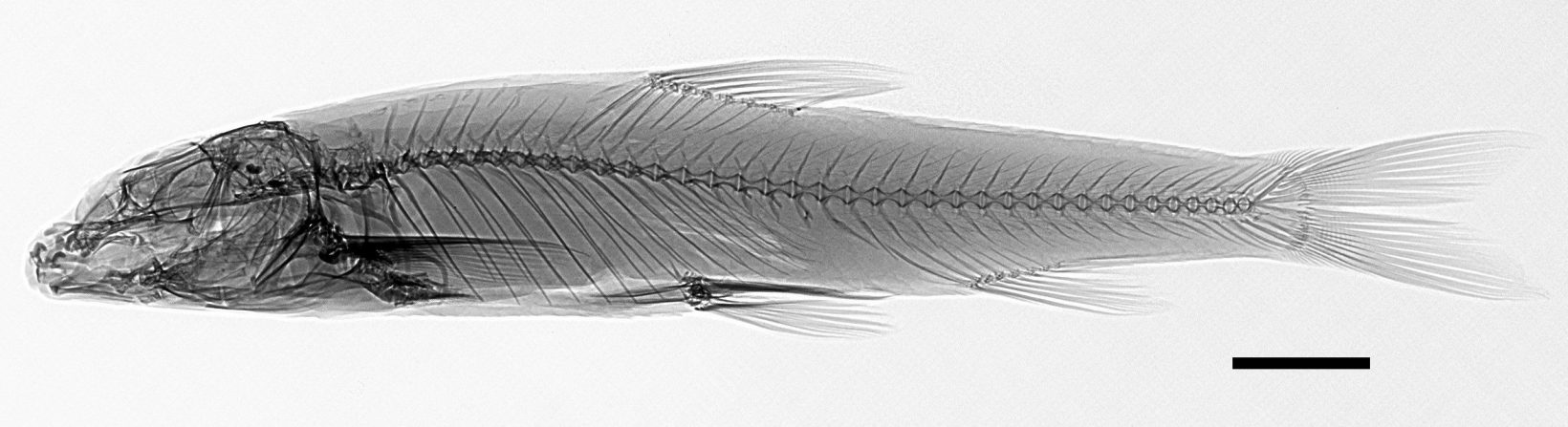

А еще исследователи отметили, что жесты каракатиц создают в воде волны, которые тоже могут быть средством передачи сообщений, когда каракатицы не видят друг друга. Вибрации от каждого жеста записали на гидрофон (устройство для записи звуков под водой) и воспроизводили эти вибрации каракатицам. Головоногие, хоть и не видели знаки, но могли чувствовать изменения давления воды (у них для этого есть аналог боковой линии, — помните такой орган чувств у рыб?) — и в ответ начинали жестикулировать.

Жесты эти, видимо, генетически запрограммированы – их обнаружили у двух разных видов каракатиц, которые не пересекаются в своих географических ареалах. Но, конечно, само слово «жесты» — пока только гипотеза. Прежде чем это поведение можно будет назвать «языком жестов», исследователи должны будут показать различные значения этих сигналов в каких-то жизненных для каракатиц контекстах. И вообще, это исследование — пока лишь препринт, надо ждать проверок. Но накопилось уже немало данных о том, что каракатицы умищем подобны осьминогам, а значит и коммуникация у них должна быть развитой.

Фразы шимпанзе

Третье, и самое важное, исследование, опубликованное в журнале Science Advances, сделано на основе записей тысяч вокализаций трех групп диких шимпанзе в национальном парке Таи в Кот-д’Ивуаре. Исследователи задались вопросом, комбинируют ли шимпанзе свои восклицания, подобно тому, как мы складываем слова во фразы.

«Создание новых значений путем комбинирования слов — отличительная черта человеческого языка, и крайне важно выяснить, существует ли подобная способность у наших ближайших ныне живущих родственников, шимпанзе и бонобо, чтобы понять, как возник наш язык», — говорит Кэтрин Крокфорд, старший автор исследования.

В отличие от людей, другие приматы обычно полагаются на отдельные звуки. Уже были работы, показывающие, что некоторые виды приматов комбинируют звуки, — но таких комбинаций всего несколько на вид, и в основном они служат для оповещения других о присутствии хищников.

Такие системы общения слишком ограничены, чтобы быть предшественниками такой сложной и открытой комбинаторной системы, как язык людей. Но все ли мы знаем о лингвистических возможностях наших ближайших ныне живущих родственников?

Вокальный репертуар шимпанзе состоит из 12 основных типов одиночных звуков (отдельных вокальных единиц) с некоторыми вариантами. Исследователи обнаружили, что шимпанзе издают очень разнообразные парные комбинации этих звуков, причем очень в широком диапазоне ситуаций. Но главное, эти комбинации создают новые смыслы, причем способами, аналогичными принципам построения смыслов в человеческой речи.

- Смыслы отдельных вокализаций складываются. Так, комбинация сигналов «едим» и «отдыхаем» означает «давайте тут отдохнем и поедим».

- Одна вокализация уточняет смысл другой. Так, сигнал, имеющий два значения, «идем есть», и просто «погнали», в сочетании с вокализацией агрессии чётко указывала на значение «погнали». Так и мы уточняем значение многозначных слов другими словами, создающими контекст.

- Происходит генерация совершенно новых смыслов: Вокализация «отдыхаем» в сочетании с вокализацией дружелюбия и симпатии означает «стоим гнездо!»

Важно, что комбинации не привязаны только к определенным ситуациям, таким как встреча с хищником. То есть эти «двухсловные фразы» шимпанзе – не закрытая система реакций, генетически привязанная к определенным стимулам, а гибкая и открытая система коммуникации, которая может пригодиться в любой ситуации, подобно человеческому языку.

«Наши результаты свидетельствуют о наличии у шимпанзе системы голосовой коммуникации, беспрецедентной в животном мире, что перекликается с недавними открытиями, полученными на бонобо. А значит, сложные комбинаторные способности уже присутствовали у общего предка людей и этих двух видов человекообразных обезьян. Считалось, что коммуникация у человекообразных обезьян жестко фиксирована и связана с эмоциональными состояниями, и поэтому не может ничего сказать нам об эволюции человеческого языка. Вместо этого мы видим здесь четкие указания на то, что большинство типов звуков в репертуаре шимпанзе могут менять или обогащать свое значение при сочетании с другими типами звуков. Сложность этой системы предполагает, что либо в общении гоминидов действительно есть что-то особенное, что зарождалось еще у нашего общего предка с этими человекообразными обезьянами, — либо мы недооценили сложность коммуникации и у других животных, что требует дальнейшего изучения», — говорит Седрик Жирар-Бютто, первый автор исследования