Притворство кошки: зачем животным игры

Игры принято считать репетицией взрослого поведения. Это легко принять на веру, когда речь идет о домашних животных. Но с дикими все не так однозначно. Выяснилось, что звери, играя, ведут себя так, словно умеют включать воображение. О своих наблюдениях и открытиях других исследователей рассказывает биолог Матильда Тахар-Малауссена. В Чеширском лесу лиса играла со своим партнером в […] Сообщение Притворство кошки: зачем животным игры появились сначала на Идеономика – Умные о главном.

Игры принято считать репетицией взрослого поведения. Это легко принять на веру, когда речь идет о домашних животных. Но с дикими все не так однозначно. Выяснилось, что звери, играя, ведут себя так, словно умеют включать воображение. О своих наблюдениях и открытиях других исследователей рассказывает биолог Матильда Тахар-Малауссена.

В Чеширском лесу лиса играла со своим партнером в догонялки, когда из-за куста вдруг выскочил барсук. Сначала он бегал за лисой, потом затаился. Лиса внезапно обернулась, осторожно приблизилась и стремительно прыгнула вперед, встретившись с барсуком мордой к морде. Выгнув спину и опустив голову, она замерла, а потом игривые прыжки возобновились и продолжались какое-то время, пока звери не разбежались по своим делам.

Животные часто устраивают игры — зрелищные или незаметные. Гиены затевают шуточные драки, кошки гоняются за своими хвостами, собаки закапывают палки, чтобы тут же снова их откопать, белые медведи играют с собаками и даже позволяют им себя слегка покусывать. Такие сцены вызывают улыбки восторга и умиления.

В играх животных есть что-то естественное и смешное. Часто игру определяют как деятельность, приносящую удовольствие, но не дающую пользы для выживания. Само ее существование иногда вызывает недоумение. Хотя уже давно существует гипотеза о том, что игра служит репетицией взрослого поведения, некоторые исследования показывают, что она может не иметь решающего значения для развития. Ученые предполагают, что игра позволяет домашним животным расходовать избыточные ресурсы (энергию, нейронную активность), но этим нельзя объяснить популярность игр у диких особей. Игра бросает нам вызов своим очевидным отсутствием биологической необходимости.

Пока я писала этот абзац, моя кошка Альбертина подошла к псу Пиппо и медленно встала на задние лапки, виляя хвостиком. Замерев на несколько секунд, она вдруг начала молотить Пиппо лапой по голове, потом запрыгнула на стол, с грохотом рассыпала ручки, забралась ко мне на плечо, цепляясь за меня, как за дерево, и скрылась за диваном. Наблюдая за ней, я, подобно Мишелю де Монтеню, наблюдающему за своей кошкой, не могу не подозревать, что Альбертина играет со мной гораздо больше, чем я играю с ней. И в этой идее есть что-то удивительное, даже будоражащее. Потому что в свои играх животные раскрывают внутренний мир, к которому мы не можем получить доступ. Более того, мы часто обесцениваем его, считая ограниченным. Мы представляем животных пленниками инстинктов, сосредоточенными на выживании. Однако игры предлагают зрителю нечто большее, чем просто восхитительное веселье: игры демонстрируют свободу и творческий потенциал, присущие животным, что заинтриговало Монтеня и заставляет нас с вами пересмотреть свои предположения.

Но вернемся к Альбертине. Прежде чем ударить Пиппо, она встала и завиляла хвостиком. Когда кошки виляют хвостом, они, в отличие от собак, обычно выражают не радость, а раздражение. Однако, когда Альбертина взаимодействует с Пиппо, такое поведение почти всегда предшествует игре. Как будто это сигнал о том, что сейчас начнется игра. Сегодня, сразу после виляния хвостом, Альбертина хлопнула Пиппо по голове, убрав когти (чего не случилось бы в настоящей драке). Очевидно, что это поведение было направлено не на причинение вреда, а на имитацию сражения. Пиппо подыграл Альбертине: он открыл пасть, его клыки находились в пяти сантиметрах от ее черепа, но укуса не последовало. Затем Альбертина начала гоняться за пылинками, как за добычей, и это тоже выглядело весьма театрально. Она никогда не стала бы вести себя так экспрессивно, если бы выслеживала настоящую добычу. Все дело было в притворстве.

Своими энергозатратными — хотя, безусловно, бессмысленными — действиями Альбертина создала сценарий, оторванный от её обыкновенной реальности: она перемещалась по смоделированному миру. У этого игрового действия не было очевидной функции. Альбертина, казалось, занималась им ради самого процесса: это выглядело как приятное веселье.

Таким образом, игра бросает вызов как философским, так и биологическим предубеждениям. С философской точки зрения, животные обычно воспринимаются как разумные, даже интеллектуальные, но их интеллект полностью направлен на выживание. До сих пор эта доминирующая точка зрения совпадает с утверждением психолога Фредерика Якоба Йоханнеса Бёйтендейка, сделанным в 1942 году, о том, что отличает людей от животных: «В отличие от животных, люди не живут одномоментно в однозначно определённом мире».

Считается, что животные находятся в ловушке однозначных, чисто утилитарных отношений с миром. С биологической точки зрения, особенно в рамках эволюционной теории, традиционный подход рассматривает нечеловеческие организмы как генетически запрограммированные машины, поведение которых полностью сформировано естественным отбором для выполнения определённых функций. Однако игра разрушает оба этих предположения. С одной стороны, в игре животные используют реальные предметы и ситуации для создания вымышленных. С другой стороны, эта деятельность выделяется своей очевидной краткосрочной бесполезностью и даже потенциальной опасностью, так как игривые движения привлекают внимание хищников. Примечательно, что 22 из 26 детёнышей тюленей, которые погибли во время наблюдений биолога Роберта Харкорта, были атакованы морскими львами во время игры. Этот пример опровергает утверждение, что игры, подобные той, что была между Пиппо и Альбертиной, свойственны только домашним животным, которые защищены от естественного давления и «искажены» влиянием человека.

Поиск развлечений широко распространён среди животных, как домашних, так и диких, у самых разных видов. Биологи предлагают критерии определения игры:

- Игра не объясняется очевидными краткосрочными преимуществами.

- Это деятельность, которой животные занимаются ради неё самой (она кажется им приятной).

- Игра включает в себя двигательные паттерны из функциональных, «серьёзных» контекстов, используемые в изменённых формах (например, преувеличение, самоограничение) и с изменённой временной последовательностью.

- Игра возникает, когда животное чувствует себя в безопасности и не испытывает стресса.

Эти критерии помогли выявить игру у самых разных видов животных: от наземных млекопитающих до китообразных, птиц, рептилий и даже рыб. Игра также наблюдалась у беспозвоночных: осьминогов, пауков и даже у мух и шмелей.

Как мы можем объяснить повсеместное распространение этой, казалось бы, бессмысленной активности? Для начала нам стоит учесть, что животные могут быть способны к притворству и, следовательно, к творчеству в той или иной форме.

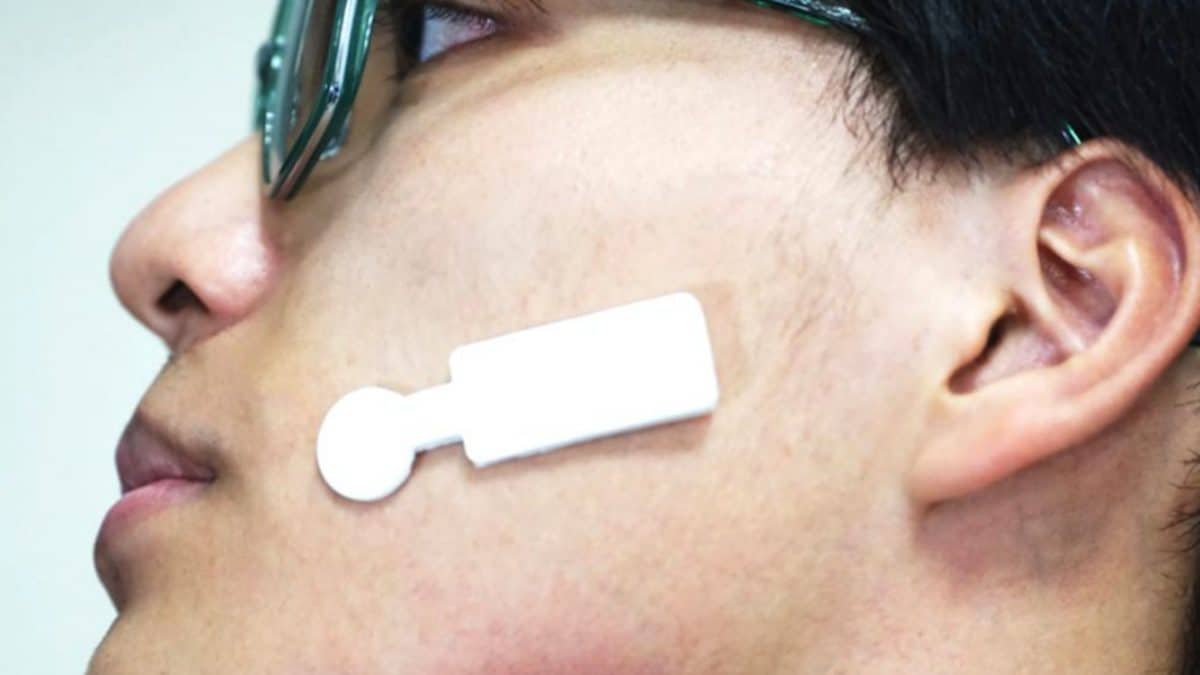

Использование игровых сигналов, таких как виляние хвостом Альбертины, предупреждающее Пиппо о том, что её атака будет ложной, распространено среди разных видов и даже между видами (например, между собаками и лошадьми). Эти сигналы являются метакоммуникативными: они сообщают другому игроку, что ситуация — всего лишь притворство. Благодаря этому мы знаем, что животные активно моделируют игровые ситуации, а не вводятся в заблуждение иллюзиями или ошибками. Таким образом, игра также побуждает нас признать, что поведение животных может не полностью определяться борьбой за выживание и стремлением к оптимизации, то есть к максимизации ресурсов при минимизации затрат энергии.

Если мы примем во внимание этот сдвиг в восприятии и вернёмся к игре Альбертины, то заметим кое-что ещё. Альбертина не только творчески подошла к созданию сценария, но и проявила изобретательность в поведении. Её действия были одновременно преувеличенными и разносторонними: она высоко подпрыгивала, приземляясь на стол с таким театральным дрифтом, что предметы разлетались по полу; она плавно переходила от боевых сцен к охотничьим. Альбертина, казалось, использовала этот воображаемый сценарий, полный неожиданных поворотов, чтобы исследовать свою поведенческую гибкость.

Поэтому некоторые ученые предполагают, что распространённость игр у многих домашних и диких видов, несмотря на их кажущуюся легкомысленность, может объясняться не столько их ролью в формировании типичного поведения, сколько их функцией в развитии гибкости. Игры дают животным возможность опробовать новое поведение, которое впоследствии может оказаться полезным в функциональных контекстах. Они предполагают, что игры готовят животных к выполнению новых действий в неожиданных обстоятельствах. Они действительно подходят для такой подготовки, поскольку прерывают привычное практическое взаимодействие с миром. Освободившись от требований реальности, животные не только реагируют на раздражители окружающей среды, но и используют их для изучения новых потенциальных связей с окружающей средой.

Во время игры животные могут экспериментировать с поведением, которое может оказаться неэффективным или опасным в реальных ситуациях. Это может объяснить чрезмерную театрализацию игрового поведения: кажется, что животные пробуют что-то новое, исследуют возможности. На самом деле игра сочетает в себе то, что теория вычислений определяет как три процесса творчества:

- Изучение существующей структуры, например последовательности действий, чтобы выявить её потенциал и ограничения.

- Создание новой комбинации элементов.

- Преобразование пространства возможностей путём изменения, добавления или удаления элементов в последовательности.

Игра Альбертины проиллюстрировала эти процессы. Кошка последовательно исследовала две модели: борьбу и охоту. Она переосмыслила их обычный порядок (то есть сначала погоня, а потом расправа) и даже инвертировала элементы в каждой последовательности: она прыгала до того, как добегала до добычи, и пряталась под диваном после погони (несмотря на то, что во время погони была хорошо заметна). Наконец, она преобразила типичные охотничьи движения, заменив сдержанные, скрытные действия, такие как ползание или крадущаяся походка, эффектными, преувеличенными прыжками. Эти модификации были бы неэффективны при настоящей охоте — если бы ситуация была реальной, Альбертина, скорее всего, вернулась бы домой с пустыми лапами. Однако, поскольку это была имитация охоты, ей нечего было терять, и она могла экспериментировать с новыми моделями, несмотря на их непрактичность или риски в реальной жизни.

Такое отстранение от реальности и изучение поведенческой гибкости происходит во всех видах игр, но особенно заметно в межвидовых играх. Когда Альбертина играет с Пиппо, она превращает привычные движения в общий язык. Её виляющий хвост больше не является признаком раздражения, а сигнализирует о начале игры — и это легко интерпретирует её партнёр-собака, виляющий хвостом в игривом возбуждении. Такие изменения в значении необходимы из-за поведенческих различий между двумя видами. Чтобы играть вместе, животные разных видов должны изобрести общий язык. Барбара Смутс, приматолог, известная своими исследованиями павианов, также описала игривые взаимодействия между её собакой Сафи и соседским осликом Вистером. Несмотря на их морфологические и коммуникативные различия, Вистер и Сафи совместно создали сигналы для начала игры.

Межвидовая игра основана на способности животных к взаимной гибкости и, таким образом, раскрывает её. Такая гибкость характерна не только для домашних животных. Межвидовая игра наблюдалась в дикой природе между лисами и барсуками, выдрами и аллигаторами, павианами и шакалами, воронами и волками и даже, как упоминалось выше, между собаками и белыми медведями. Примечательно, что некоторые из этих видов в «реальной жизни» вовлечены в хищнические отношения, которые всегда могут проявиться во время игры. Тем не менее, игра приостанавливает эту угрозу, в частности, за счёт самоограничения и смены ролей. Белые медведи, например, переворачиваются на спину, подставляя брюхо, как будто подчиняясь собакам. Настоящие хищники фиктивно ставят себя в подчинённое положение.

Межвидовая игра предполагает изменение существующего поведения, а иногда даже создание нового. Например, Вистер начал подражать Сафи, подбирая палки. Точно так же вороны придумывают последовательности движений, чтобы играть с волчатами. Отношения между воронами и волками хорошо известны как взаимовыгодные: вороны следуют за волками, чтобы эффективнее добывать падаль, а волкам выгодно, что вороны предупреждают их о потенциальной добыче и хищниках. Однако эти отношения, хотя и широко распространены, не развиваются автоматически при совместном проживании двух видов. Похоже, что они полагаются на связи, установленные в юном возрасте, в частности, во время игр. Например, в Йеллоустонском национальном парке некоторые вороны придумали игру, в которой они подбирают палки, ловят их когтями и летают кругами над волчатами, побуждая их прыгать, чтобы поймать их.

Но разве наблюдения за этими действиями не антропоморфны? Как мы можем быть уверены, что животные действительно играют или изобретают?

Что касается игры, то описанные выше критерии помогают нам идентифицировать её у разных видов. Кто-то может возразить, что описанное здесь поведение мало похоже на человеческую игру. Однако человеческая игра принимает разные формы — от детских ролевых игр (не так уж сильно отличающихся от игр некоторых животных) до шахмат, грубых игр или футбола — и все они соответствуют предложенному определению, несмотря на различия. Кто-то может возразить, что в этом определении отсутствуют некоторые особенности, например чёткие правила. Однако правила присутствуют не всегда, особенно в детских играх. Прежде всего, предположение о том, что игра присуща только людям и что её определение должно исключать животных, не является более обоснованным, чем предположение о том, что она универсальна для всех видов. Критерии, разработанные биологами, изучающими игру, являются сбалансированными: они достаточно широки для межвидового сравнения, но при этом достаточно узки, чтобы отличать игру от тесно связанных с ней видов поведения, таких как исследование.

Вопрос об изобретении аналогичен. В зависимости от определения мы можем либо ограничить изобретательность людей (или нескольких филогенетически близких видов), связав её с определёнными когнитивными процессами, либо принять более всеобъемлющую концепцию, позволяющую проводить сравнительные исследования. В последнем случае определение должно быть достаточно точным, чтобы отличать изобретения от других видов поведения (в том числе у людей), но при этом достаточно всеобъемлющим, чтобы охватить несколько различных видов (в том числе нечеловеческих). Таким образом, следует опираться не столько на предполагаемую целенаправленность или нейронные механизмы, сколько на взаимосвязь между изучаемым поведением и типичным репертуаром индивида и его группы.

Таким образом, изобретение можно определить как поведение, выходящее за рамки обычного репертуара животного и не перенятое у других особей, — беспрецедентное, по крайней мере, для этого индивида и его социальной группы (действительно, изобретения могут возникать в разных группах, точно так же, как Рене Декарт и Христиан Гюйгенс независимо друг от друга изобрели линзу, Лейбниц и Ньютон — дифференциальное и интегральное исчисление, Чарльз Дарвин и Альфред Рассел Уоллес — теорию эволюции). Изобретательство характеризуется непредсказуемостью, часто сопровождающейся удивлением исследователя, — отличительной чертой, которая требует тщательного контроля субъективных предубеждений с помощью точных знаний об исследуемых особях и их привычном поведении.

Помимо вопроса об антропоморфизме, есть и другой, возможно, более важный: почему это должно нас волновать? Игра животных может быть не такой бессмысленной, как считалось раньше, и раскрывает способности, которых, как мы думали, у животных нет. Но почему это важно? С одной стороны, это бросает вызов нашему представлению о человеческой исключительности: ни игра, ни изобретательность не являются уникальными для нас. Чтобы понять, что именно отличает нас от других животных,нам, возможно, нужно обратить внимание на что-то другое — например, на коллективную культуру, которая не только расширяет наш репертуар (как и у животных), но и совершенствует и усложняет инновации из поколения в поколение. С другой стороны, это побуждает нас обращать внимание на поведение, которое в противном случае мы могли бы счесть легкомысленным или непонятным.

Это может даже побудить нас пересмотреть теорию эволюции. Действительно, игра показывает, что животные могут вырабатывать новые модели поведения и, следовательно, новые отношения с окружающей средой — некоторые из которых могут быть непреднамеренными полезными побочными эффектами игры. Это также означает, что животные могут влиять на оказываемое на них давление отбора. Например, благодаря изобретательной игре вороны и волки создают прочные связи, которые облегчают им доступ к ресурсам и повышают шансы на выживание и размножение. Многие примеры показывают, что инновации животных способствуют адаптации. Поразительный пример — пустельги на Маврикии, которые выжили после появления макак, систематически сбивающих их гнёзда с деревьев, придумав способ гнездиться на скалах. Как уже подчёркивал Дарвин (о чём, похоже, забыла «ортодоксальная» эволюционная теория, опирающаяся на алгоритмы оптимизации), борьба за существование, движущая естественный отбор, — это не что иное, как взаимодействие организмов с окружающей средой и друг с другом. Генетический вариант не имеет ценности, если он не способствует взаимодействию организма с окружающей средой. Следовательно, когда животное изобретает полезное поведение, оно меняет то, как на него влияет окружающая среда. И если такое поведение распространяется, влияя на культуру населения, оно может даже изменить давление отбора для будущих поколений, трансформируя эволюционные траектории.

Недавние исследования выявили связь между инновациями у животных и эволюционными изменениями. Одним из хорошо задокументированных примеров являются птичьи песни. У многих видов птиц песни являются частью их местного культурного наследия. Другими словами, они были изобретены, и у каждой популяции есть свои собственные модели песен. И чем больше разница между песнями, тем сложнее самцам из одной популяции спариваться с самками из другой, поскольку они не знают местный «диалект». Действительно, популяции с разными диалектами, по-видимому, также представляют собой отдельные генетические подвиды, что указывает на процесс видообразования, вызванный или, по крайней мере, ускоренный культурным разнообразием.

Другой пример связан с черными крысами, которые разработали технику раскалывания сосновых шишек. Это нововведение дало им доступ к новому ресурсу и позволило осваивать близлежащие леса. Разумно предположить, что этот экологический сдвиг на протяжении поколений приведет к тому, что эти крысы будут эволюционировать иначе, чем их городские собратья, поскольку теперь они сталкиваются с явным избирательным давлением – изменением, инициированным изобретением ими раскалывания сосновых шишек. Более того, приобретение этой новой техники сопряжено с большими затратами для крыс, требующими усилий на изобретение или обучение. Это означает, что если в популяции возникнет генетический вариант, который упростит развитие этого поведения и сделает его менее затратным, то он, скорее всего, будет отобран — особи, несущие этот вариант, будут оставлять больше потомства, наследующего его. Таким образом, инновации могут изменить давление отбора и, если возникнут подходящие генетические вариации, привести к эволюционным изменениям — этот процесс известен как эффект Болдуина.

Если изобретательность способствует адаптации животных к новым условиям и в некоторых случаях позволяет эволюционировать, а игра раскрывает их способность к изобретательности и даже, по-видимому, является основным видом деятельности, с помощью которого животные развивают свою изобретательность, то не стоит ли нам пойти дальше и задаться вопросом: могут ли самые игривые виды также быть наиболее способными к решению экологических проблем? Может ли игра сама по себе иногда способствовать адаптации и эволюции? Некоторые исследователи выдвигали эту гипотезу, но на данный момент ей не хватает эмпирических доказательств — или, скорее, эмпирических исследований. Как будто эта гипотеза была слишком соблазнительной для гравитации научного исследования, как будто учёные предпочитали скрывать тот факт, что их исследованиями движет не столько перспектива найти полезные решения, сколько удовольствие от открытий.

Исследование и потенциальное подтверждение этой гипотезы, тем не менее, может дать представление о другом способе жизни с другими животными — не основанном на иерархии или эксплуатации, а основанном на игривых отношениях. Подобно Пиппо и Альбертине, воронам и волкам, мы, возможно, могли бы совместно с другими видами создавать условия для общего мира. Это означало бы не имитацию совместной деятельности, как в обычной игре, а попытку понять другие виды, основанную на межвидовой игре, — попытку, которая могла бы способствовать реальному сотрудничеству или, по крайней мере, сотрудничеству, которое возможно, потому что оно желательно.

Сообщение Притворство кошки: зачем животным игры появились сначала на Идеономика – Умные о главном.