Moins de syntaxe, plus de pulsions… Les enjeux de l’écriture à l’ère du numérique

Comment le numérique transforme-t-il notre façon d’écrire ? De la tablette d’argile à l’écran tactile, l’écriture a toujours évolué avec ses supports.

L’environnement numérique change profondément notre façon d’écrire. Moins de règles, plus de réflexes : l’écriture devient rapide, spontanée, souvent dictée à la voix ou copiée-collée. Un nouveau chapitre d’une histoire entamée il y a plus de 5000 ans.

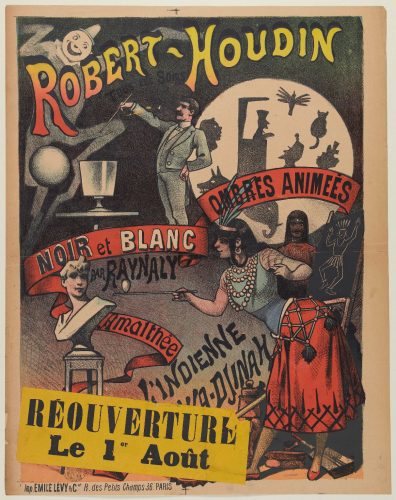

L’écriture naît sous le signe de l’économie et de la mémoire (comptabilité pastorale, enregistrement de dettes). Vers 3200 avant J.-C., à Sumer, les symboles écrits prirent une apparence proche de la convention abstraite (c’est l’écriture dite cunéiforme) mais l’étape capitale dans l’évolution des systèmes d’écriture apparut chez les Grecs à la fin du deuxième millénaire avant J.-C. C’est le système alphabétique.

Les symboles consonantiques d’un alphabet sémitique furent mélangés à la langue grecque pour créer des voyelles. Cette innovation eut une immense influence puisque les Romains empruntèrent ensuite l’alphabet grec pour créer celui que nous utilisons ici.

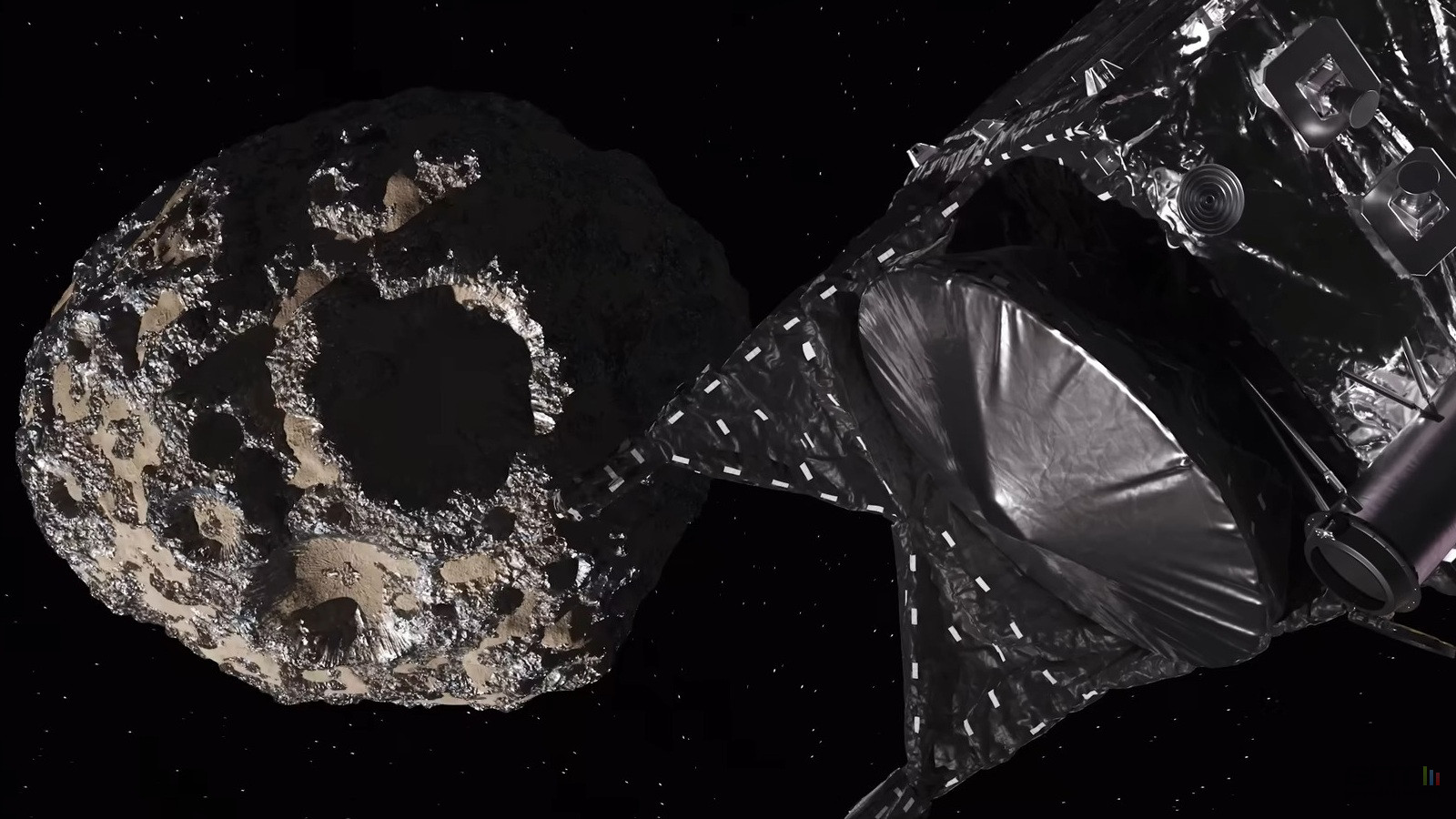

Des plaques de glaise aux tablettes modernes

Les écrits rendaient superflue la présence du détenteur du souvenir puis se déportèrent vers l’abstraction pour représenter également des idées. Au Moyen-Âge, l’invention de la ponctuation contribua au découpage plus précis de la pensée mais il faut également dire un mot de l’importance du support. En observant les tablettes mésopotamiennes, on remarque qu’il s’agissait de plaques de glaise qui tenaient dans la main.

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

Or l’intérêt de la tablette moderne, numérique, est similaire : on favorise la portabilité de l’objet. Avec le papyrus apparut la possibilité de fabriquer des rouleaux qui ne révélaient encore qu’une partie du texte à la fois, comme aujourd’hui sur un écran d’ordinateur lorsque nous devons faire « dérouler » l’écran. Le parchemin, une page en peau d’animal, pliable et solide, démontra ensuite la supériorité du codex (plusieurs pages de parchemin cousues ensemble) et le codex devint le type de livre le plus répandu.

Le lecteur de codex pouvait passer d’une page à une autre en obtenant une impression d’ensemble instantanée. Le codex pouvait aussi se cacher sous les vêtements et participer de la diffusion de textes interdits.

Lecture silencieuse et dématérialisation

Les formes de livres les plus populaires furent toujours celles qui permettaient de tenir le livre facilement. Le livre qui tenait dans la main est devenu propriété privée du lecteur. Après Gutenberg, l’imprimerie permit une production de livres rapide et en énormes quantités, favorisant la lecture individuelle.

De même le texte écrit en tant que tel, et non plus seulement l’objet-livre, devint propriété du lecteur au sens où il était alors commun de lire silencieusement.

On put établir en silence une relation illimitée avec les mots, qui n’occupaient plus le temps nécessaire à les prononcer et existèrent dans un espace intérieur permettant des comparaisons, accroissant la puissance de l’esprit.

Dans tout cela, on remarque un processus de dématérialisation et d’éloignement par rapport à la langue parlée qui se prolongea encore par la suite. Dès la fin du XIXe siècle, on découvrit que l’hémisphère cérébral gauche constitue la partie utilisée par le cerveau pour les fonctions de codage et de décodage.

Démultiplier la mémoire

Pour le langage, coder c’est écrire et décoder c’est lire. Nous serions donc capables de lire avant de savoir lire. Or Platon affirme que la connaissance est présente en nous avant la perception de l’objet : nous découvrons un mot parce que quelque chose lui préexiste dans le monde des Idées. Cette affirmation illustre une méfiance vis-à-vis de l’écriture. Dans le Phèdre, Socrate déclare que les mots écrits ne font que nous rappeler ce que nous savons déjà.

Pourtant, avec l’écriture, une langue objective s’est émancipée d’une langue invisible et de la voix. Cette mise au silence corrélative à un accroissement de l’esprit est fondamentale pour l’espèce humaine. Ils ont démultiplié les possibilités de la mémoire contre la disparition, l’oubli, la mort. Cette mémoire a favorisé la connaissance du monde et de nous-mêmes autant que la richesse matérielle.

La netocratie fixe les règles

Or nous pouvons constater que la somme d’information sur Internet, impossible à maîtriser individuellement, rend tous les jours plus nécessaire une hiérarchisation des données qui dépend de notre capacité à les interpréter et les classer selon des buts précis. Une « netocratie » de l’information a donc surgi, une catégorie de personnes qui tirent leur pouvoir d’un avantage comparatif en connaissances technologiques et de la mise en réseau de leurs compétences. La netocratie participe d’un nouveau rapport des forces.

Songeons aux « vérités alternatives », « fake news », « trolls » et aux tentatives parfois étatiques d’influencer numériquement les opinions publiques.

Copier-coller plutôt que créer

L’idée apparaît également parmi les avant-gardes de la création qu’il n’est plus nécessaire de créer des textes ex nihilo mais de savoir transférer les textes disponibles. C’est la question du copier-coller. Dans L’Ecriture sans écriture, le théoricien des avant-gardes Kenneth Goldsmith avance que le renouvellement de l’écriture rendu nécessaire par le numérique doit se faire par l’appropriation de textes existants, réarrangés voire plagiés, dans une sorte d’extension du geste devenu commun de copier-coller. La notion d’auteur et de propriété est mise en jeu.

Ce geste de régression infinie dans l’utilisation des textes et des sources va cependant à l’encontre du principe aristotélicien aristotélicien selon lequel il faut bien, quelque part, s’arrêter et toute chose a une cause première. Au contraire, la régression vers l’origine doit être infinie.

La question posée est finalement de déterminer où se trouve l’origine de l’acte créateur. Il n’y aurait donc jamais de fond et toujours une cause plus lointaine à aller chercher, celle-ci fut-elle tacite ou inconsciente, ce que la technologie rend chaque jour plus facile à vérifier.

Davantage de pulsions

L’écriture est donc moins liée à une authenticité de contenu qu’à son processus de production. Elle se déplace vers des pratiques toujours plus liées à une décharge pulsionnelle – on fait aujourd’hui des achats en parlant uniquement à son téléphone, actant l’annulation de l’écriture pour des transactions commerciales. Elle revient à l’oralité et à une insurrection du corps dans l’écrit : un émoticône est l’expression muette d’un affect, la multiplication des points d’exclamation réitère les signes d’un affect et la « reconnaissance vocale » permet d’en finir avec l’écriture.

Les scripteurs contemporains peuvent donc se diviser en deux classes : l’une s’apparente à un prolétariat de la consommation dont les désirs sont fractionnés, créés ou provoqués par l’autre classe, la netocratie, grâce à la publicité par exemple, sous toutes les formes subtiles que celle-ci peut prendre. L’horizon du lexique, de la syntaxe, de la ponctuation et de la grammaire recule alors au profit d’une satisfaction pulsionnelle liée à la jouissance du support technologique.

Ceux qui appartiennent à la première classe ont donc une compréhension du monde limitée à ce que veulent bien leur fournir les autres, qui sont capables de hiérarchiser (décoder) l’information et produire du sens (coder) qui correspond à leurs valeurs.![]()

Pierre Jamet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

![[CHRONIQUE] Proportionnelle : nécessité démocratique ou petits arrangements entre amis ?](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/01/bayrou-2-616x355.png?#)

/2025/05/04/000-44bd463-68177862eefa3623912817.jpg?#)

/2025/05/02/haumont-6814cd7ec0d4b492962924.jpg?#)

/image%2F0535633%2F20240125%2Fob_e59049_oig-8hjrzz8oexhwvlgsi.jpg)

/2025/04/30/000-8q26x3-6811f50ea6901495420859.jpg?#)