Livre blanc pour une défense européenne : les États face à leur(s) responsabilité(s)

Analyse du livre blanc pour une défense européenne récemment rendu public par la Commission européenne et la Haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

Le livre blanc prend acte du changement radical de la donne stratégique induite par les orientations de l'administration Trump, met en avant des objectifs capacitaires déjà connus et propose des solutions de financement qui ne seront pas évidentes à mettre en oeuvre. Au final, l'enseignement majeur de ce texte élaboré par les institutions de l'Union européenne est le rappel de cette évidence : la défense européenne sera ce que les États voudront bien en faire…

Le livre blanc pour une défense européenne «Préparation à l'horizon 2030» a été rendu public le 19 mars 2025 de manière conjointe par la Commission européenne et la Haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

D'emblée, cette double signature matérialise le fonctionnement européen en matière de défense : 1) la défense relève exclusivement des États membres de l'UE, avec un rôle d'animation assez lâche de la Haute représentante et des décisions prises à l'unanimité ; 2) la Commission peut mobiliser en appui ses compétences communautaires en matière industrielle et économique en soutien du secteur si les États membres l'impulsent, ouvrant la voie à des décisions à la majorité qualifiée sur ces seuls sujets précisément délimités.

Ce livre blanc n'est donc à ce stade qu'une proposition offerte à la discussion des États avec pour objectif une prise de décision lors du Conseil européen des 25 et 26 juin 2025 qui clôturera la présidence polonaise de l'UE en cours. Nous sommes au milieu d'un processus dont le résultat n'est pas écrit d'avance. Aussi, que penser à ce stade de ce livre blanc ? Amélioration ? Révolution ? Stagnation ? Retenons trois axes essentiels : l'analyse de l'environnement international, le contenu concret du plan, son financement.

L'Europe prend acte de l'éloignement des Etats-Unis

Premier axe, on se souviendra des réactions très mitigées lorsque le président Emmanuel Macron avait déclaré dès le 9 avril 2023 que la bataille idéologique pour l'autonomie stratégique de l'Europe était gagnée. Pourtant, ce livre blanc formalise cette victoire indéniable, nette, totale.

Cette réussite, naturellement, nous la devons à Donald Trump et à son administration. Qu'on en juge :

«Les États-Unis, traditionnellement un allié solide, estiment clairement qu'ils sont trop engagés en Europe et qu'ils doivent procéder à un rééquilibrage, réduisant ainsi leur rôle historique de principal garant en matière de sécurité.»

Une épitaphe de pierre tombale : ci-gît notre vieil oncle d'Amérique, trop tôt disparu. Si le débat public français est plus sensibilisé au thème de l'autonomie grâce à l'apport de notre dissuasion nucléaire, il convient de pleinement mesurer le caractère terrifiant de cette phrase pour les autres pays de l'UE qui, contrairement à nous, ont justement construit leur sécurité sur l'engagement américain depuis 1945 ou 1989. Magie noire : Dumbledore se transforme en Voldemort sous leurs yeux.

En réponses, des propositions audacieuses sont formulées : introduction d'une préférence européenne en matière d'achat de défense et de sécurité en 2026, introduction d'un mécanisme européen de ventes militaires à l'étranger (en réponse frontale aux fameuses Foreign Military Sales américaines), réintégration de la technologie et du commerce au sein de la sécurité nationale face aux «compétiteurs stratégiques de l'Union européenne» qui ne sont pas nommés, ce qui revient à y inscrire les Américains au même titre que les Chinois et les Russes. Révolution, donc.

Des besoins militaires inscrits dans la continuité des décisions antérieures

Deuxième axe, les capacités militaires dont il convient de se doter pour faire face à cet environnement révolutionné : de quoi a-t-on besoin ?

Le livre blanc reprend des éléments existants :

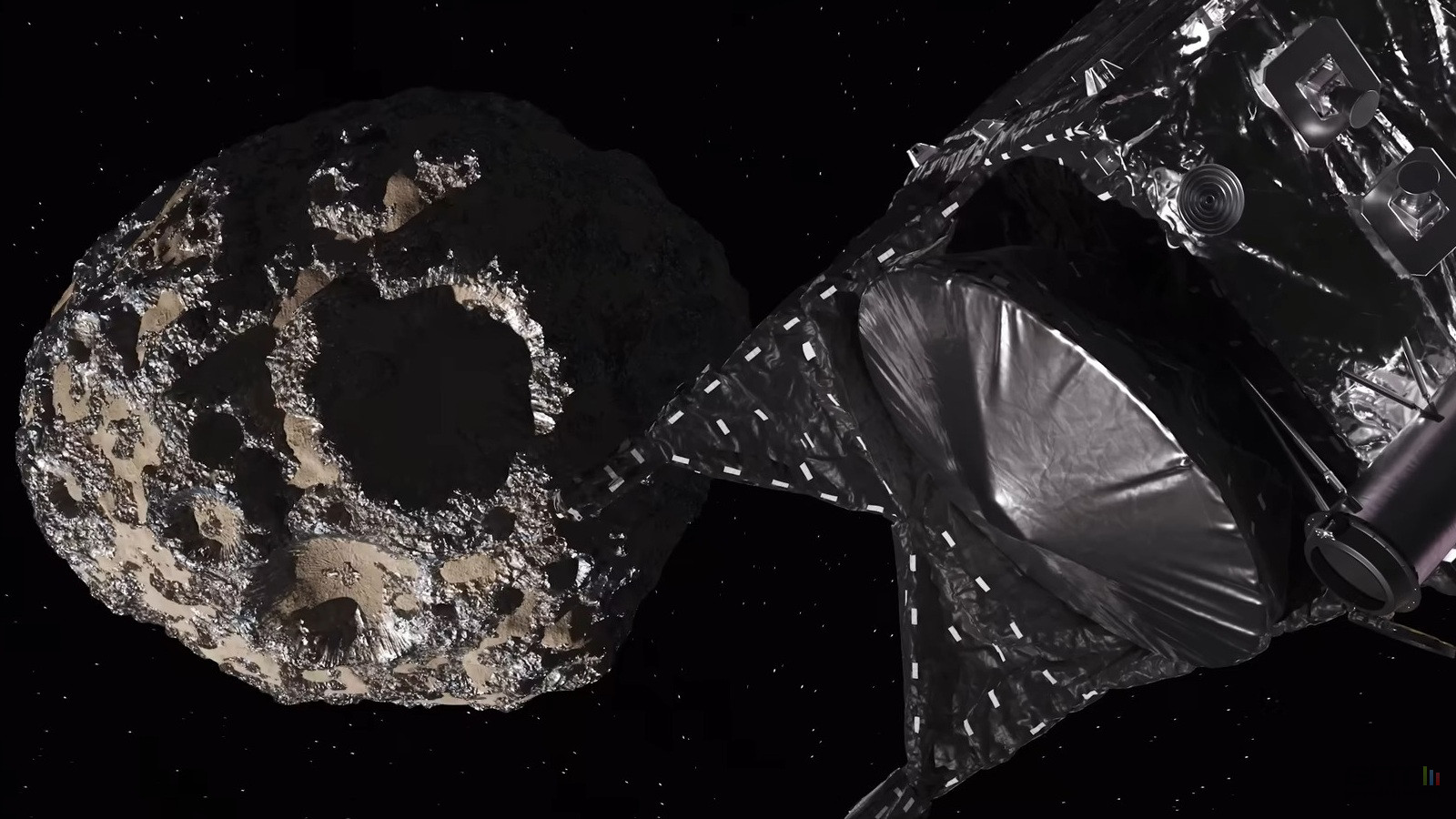

Sept lacunes capacitaires critiques déjà identifiées (défense aérienne et anti-missile, systèmes d'artillerie, munitions et missiles, drones et lutte anti-drone, mobilité militaire, guerre électronique et cyber, y compris l'IA, et le quantique, facilitateurs stratégiques - transport stratégique, satellites, ravitaillement en vol, …) ;

Simplification des procédures pesant sur l'industrie de défense ; vaste soutien à l'Ukraine et intégration de son industrie ;

Mise en place d'un marché européen des équipements de défense pour résorber la fragmentation des acteurs.

En pratique, tout cela constitue au mieux une élégante synthèse de l'existant, au pire une redite lassante : il n'y a rien de nouveau, aucune avancée. La palme de la caricature est attribuée à la mobilité militaire : le texte est identique à celui que nous avions négocié en 2017-2018, à la virgule près – il ne s'est rien passé.

Le livre blanc fait même apparaître explicitement les conflits institutionnels pour le pouvoir qui sont en cours au sein des institutions européennes entre la Haute représentante (l'Estonienne Kaja Kallas) et le nouveau Commissaire à la défense (le Lituanien Andrius Kubilius), plus précisément entre l'Agence européenne de défense (AED) qui dépend de la première et la Direction générale pour l'industrie de défense et l'espace (DG DEFIS) rattachée au second.

L'AED, garante de la coordination des États, n'est mentionnée de manière subreptice qu'à la fin de la page 7, et la Commission propose royalement au paragraphe suivant de servir de centrale d'achat aux États membres, rôle déjà endossé avec succès par l'agence en ce qui concerne les contrats d'obus en faveur de l'Ukraine. Ce désalignement entre ambition européenne et organisation institutionnelle n'est simplement pas soutenable. Le seul point notable est la charge contre les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) enfin définis comme des obstacles à l'accès au financement des entreprises de défense, qu'il faut supprimer. Stagnation donc.

Un financement en trompe l'oeil

Troisième axe, le financement. C'est évidemment le point dur : comment dépasser la déclaration d'intention pour la traduire dans des commandes et de la production industrielle ?

Le livre blanc propose un plan «ReArm Europe» de 800 milliards d'euros décomposés en deux : d'une part, 650 milliards correspondant à l'exclusion du calcul des seuils de déficit excessif de tout nouvel accroissement des dépenses nationales de défense ; d'autre part, la mise en place d'un nouvel instrument nommé SAFE (Security and Action for Europe) de 150 milliards sous forme de prêts aux États membres pour des achats communs.

Soyons francs : les 650 milliards n'existeront jamais car il n'y a pas d'alignement entre les capacités de défense des différents États et leurs déficits. La France, dont la contribution est indispensable, ne pourra pas utiliser cette méthode compte tenu de son niveau de déficit déjà très élevé ; l'Allemagne, elle, n'en a simplement pas besoin car, non seulement elle n'était pas en déficit excessif (-2,6% en 2023), mais sa vraie contrainte de dépense était nationale avec une règle constitutionnelle de “frein à l'endettement” qui vient d'être assouplie en mars 2025.

Quant au nouvel instrument SAFE, c'est à la fois le triple du budget militaire de la France qui est mis sur la table (sous des conditions à définir) et donc un énorme effet de levier européen potentiel, mais à nouveau un fusil à un coup de dette remboursable, et non un choix stratégique d'endettement structurel au niveau européen ou de mobilisation directe des fonds européens existants.

Dans un reproche à peine voilé à l'égard des États membres, le livre blanc lui-même regrette à plusieurs reprises l'absence de lien entre ces propositions de financement et le programme européen pour l'industrie de la défense (European Defence Industry Programme, EDIP) dont les négociations sont bloquées alors qu'il prévoit justement de réaliser des acquisitions conjointes et de stimuler la production dans le domaine de la défense. In fine, la dynamique est positive : amélioration donc.

La balle est dans le camp des États

À condition de connaître l'historique et de savoir lire entre les lignes, ce livre blanc est non seulement une riche synthèse de l'état de développement de la défense européenne, mais il va au-delà en énonçant les paramètres politiques du débat démocratique européen en matière de défense et de sécurité du continent.

De manière audacieuse, la Commission pousse au maximum les possibilités offertes par les traités européens en jouant sur ses compétences économiques et industrielles : «L'UE complète et démultiplie les efforts individuels des États membres.»

Néanmoins, elle réaffirme avec force et à raison que la capacité des pays de l'UE à être militairement prêts en 2030 est la responsabilité des seuls États, de manière collective comme individuelle : «Les États membres resteront toujours responsables de leurs propres troupes, de la doctrine au déploiement, et de la définition des besoins de leurs forces armées.» Mis dos au mur par le document qu'ils avaient eux-mêmes commandé, les États doivent non seulement se prononcer sur les propositions européennes, mais surtout en tirer des conséquences drastiques au niveau national. Seront-ils à la hauteur de leur responsabilité historique ? Réponse fin juin 2025.![]()

Olivier Sueur est chercheur associé auprès de l'Institut d'études de géopolitique appliquée (IEGA).

![Soudan: l'enfer pour les habitants de l'île de Tuti [1/3]](https://s.rfi.fr/media/display/fdba9b5a-2918-11f0-a467-005056bf30b7/w:1024/p:16x9/1000189314.jpg?#)

![[VOS COMMENTAIRES] « Tout est à revoir, dans ce pays en décomposition »](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/05/meadel-616x303.jpg?#)

/2025/05/04/etats-unis-des-chercheurs-sous-pression-est-menaces-6817c2eb45876085234095.jpg?#)

/2025/05/02/haumont-6814cd7ec0d4b492962924.jpg?#)

/image%2F0535633%2F20240125%2Fob_e59049_oig-8hjrzz8oexhwvlgsi.jpg)