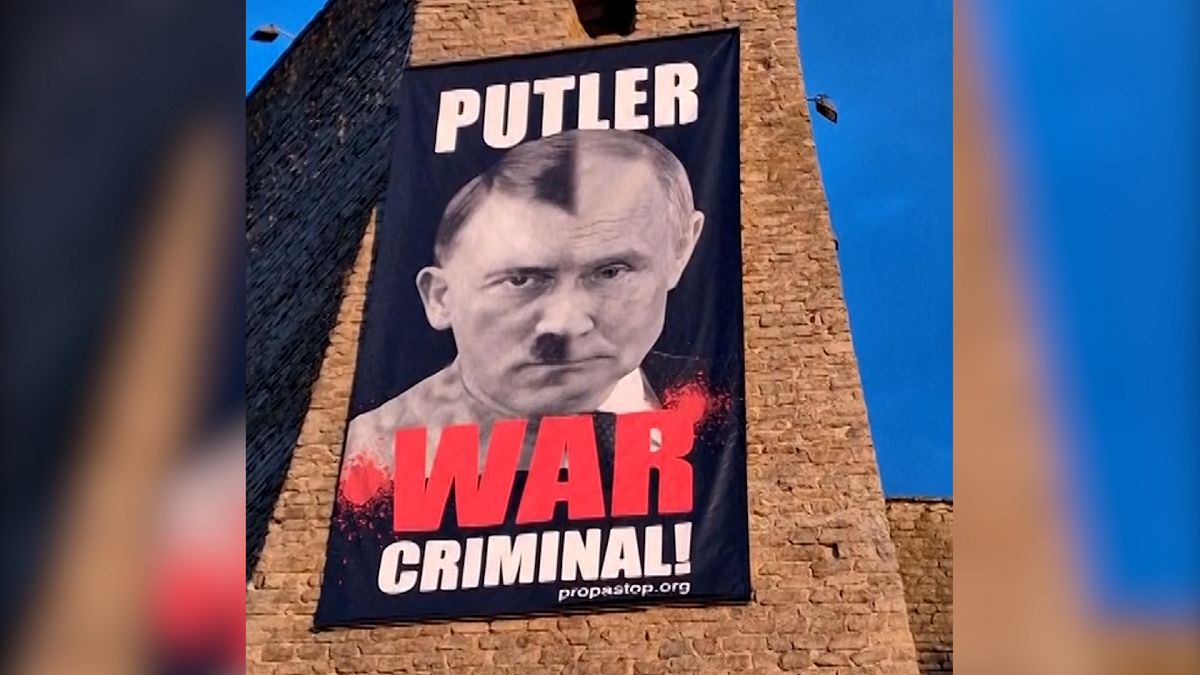

Inde-Pakistan : vers une nouvelle guerre de grande ampleur ?

Une guerre totale entre ces deux nations nucléaires serait dévastatrice.

L’Inde vient de frapper le territoire pakistanais en riposte à un attentat meurtrier ayant visé des touristes indiens dans la région disputée du Cachemire le 22 avril. Ces tensions s’inscrivent dans une longue histoire d’hostilité entre les deux voisins. Sans médiation internationale, la crainte d’une escalade du conflit entre deux États dotés de l’arme nucléaire refait surface.

Dans la nuit du 6 au 7 mai, l’Inde a effectué des frappes militaires contre le Pakistan, touchant de nombreux sites dans le Cachemire contrôlé par le Pakistan et au Pakistan lui-même. Elle a employé pour cela des tirs d’artillerie, ainsi que des drones. L’armée pakistanaise a répondu le 8 mai, avec une pluie de missiles sur le Cachemire indien contre des postes militaires de Jammu, Pathankot, Udhampur et Jalandhar, le long de la frontière internationale.

Les deux parties sont plus proches d’un conflit majeur qu’elles ne l’ont été depuis des années, voire des décennies. Rappelons que l’Inde et le Pakistan se sont déjà livré des guerres de grande ampleur en 1947, 1965, 1971 et 1999.

En 2016 et 2019, les deux pays ont de nouveau échangé des tirs, sans que ces confrontations ne débouchent sur une guerre. À Delhi comme à Islamabad, on comprend qu’une guerre ouverte entre ces deux puissances nucléaires pourrait avoir des conséquences absolument catastrophiques.

Les États-Unis et d’autres pays ont donc fait pression à ces deux occasions pour ces conflits ne deviennent pas incontrôlables. Cette pression sera-t-elle aussi forte cette fois, et sera-t-elle aussi efficace ? Dans le cas contraire, les tensions pourraient s’intensifier rapidement et il serait difficile pour l’Inde comme pour le Pakistan de faire marche arrière.

Pourquoi l’Inde a-t-elle frappé le Pakistan ?

L’Inde a affirmé que ses frappes étaient une riposte à l’attaque terroriste perpétrée le mois dernier contre des touristes principalement indiens dans la région – fortement militarisée – du Cachemire, revendiquée par les deux pays, qui a fait 26 morts.

Un groupe terroriste appelé « Front de Résistance » (TRF) a d’abord revendiqué cette attaque, mais s’est par la suite rétracté, ce qui laisse encore planer le doute.

Selon des sources indiennes, ce groupe relativement nouveau est une extension d’un mouvement terroriste préexistant, « Lashkar-e-Taiba », basé au Pakistan depuis de nombreuses années.

Le Pakistan a nié toute implication dans l’attentat contre les touristes. Cependant, il a été prouvé par le passé que, même si le gouvernement pakistanais n’a jamais officiellement apporté son soutien à ces groupes opérant sur son territoire, une partie de l’armée pakistanaise les appuie, que ce soit sur le plan idéologique, financier ou d’autres façons. Lors des précédentes attaques terroristes en Inde, des armes et d’autres équipements militaires provenaient du Pakistan. En témoigne l’attaque terroriste de Mumbai en 2008 : le gouvernement indien a prouvé que les tireurs recevaient des ordres au téléphone depuis le Pakistan.

Mais à ce jour, nous ne disposons d’aucune preuve de ce genre concernant l’attentat du 22 avril au Cachemire.

L’Inde a demandé à plusieurs reprises au Pakistan d’agir contre les groupes terroristes installés sur son sol. Si certains dirigeants ont parfois été emprisonnés, ils ont ensuite été libérés, y compris le cerveau présumé de l’attentat de Mumbai en 2008.

En outre, les madrassas (écoles religieuses) – longtemps accusées de fournir des recrues aux groupes rebelles – sont toujours autorisées au Pakistan et très peu contrôlées par l’État.

Le Pakistan, quant à lui, rejette la faute sur des Cachemiris locaux qui protestent contre l’« occupation » indienne ou sur des Pakistanais qui auraient spontanément décidé de passer à l’action. Il est évident que ces deux positions ne concordent d’aucune manière.

Le prix de l’inaction

Reste à voir quel prix à payer l’un et l’autre seraient prêts à payer pour montrer d’un cran les tensions.

D’un point de vue économique, si un conflit plus important éclate, il serait très peu coûteux pour l’Inde comme pour le Pakistan. Il n’y a pratiquement pas d’échanges commerciaux entre les deux. New Delhi a très probablement calculé que son économie en forte croissance ne serait pas affectée par ses frappes et que d’autres pays continueraient à commercer avec l’Inde et à y investir. La conclusion d’un accord commercial avec le Royaume-Uni signé le 6 mai – avant les frappes pakistanaises – après trois années de négociations, confirme cette impression.

Du point de vue de l’image internationale, les deux pays n’ont pas grand-chose à perdre non plus. Dans les crises précédentes, les pays occidentaux se sont empressés de condamner et de critiquer les actions militaires commises par l’un et par l’autre. Mais aujourd’hui, la plupart d’entre eux considèrent que ce conflit est un problème bilatéral, que l’Inde et le Pakistan doivent régler eux-mêmes.

En réalité, la principale préoccupation des deux parties est le coût politique qu’elles subiraient si elles n’entreprenaient pas d’action militaire.

Avant l’attaque terroriste du 22 avril, le gouvernement du premier ministre indien Narendra Modi avait affirmé que la situation sécuritaire au Cachemire s’améliorait et que les Indiens ordinaires pouvaient voyager en toute sécurité dans la région. Ces déclarations ont été mises à mal par ce qui s’est passé ce jour-là, d’où la nécessité pour le gouvernement de réagir.

Quant au Pakistan, il est lui aussi contraint de ne pas laisser l’Inde le frapper sans réagir, d’où ses frappes du 8 mai. Malgré un bilan mitigé, l’armée pakistanaise justifie depuis longtemps son très grand rôle dans la politique nationale en affirmant qu’elle est la seule à s’interposer entre le peuple pakistanais et l’agression indienne. La situation actuelle la place face à l’obligation d’agir.

La prudence la communauté internationale

Alors, que va-t-il se passer ? Le meilleur scénario serait qu’après quelques jours de confrontation militaire limitée, un apaisement soit rapidement trouvé, comme ce fut le cas par le passé. Mais rien ne dit que c’est ainsi que les choses vont tourner.

Peu de pays tiers sont prêts à contribuer à la désescalade du conflit. Donald Trump est enlisé dans d’autres conflits, en Ukraine, à Gaza, et avec les rebelles houthis au Yémen, et la diplomatie de son administration a été jusqu’à présent incompétente et sans effet.

Interrogé sur la récente frappe indienne, Trump a répondu que c’était une « honte » et qu’il « espérait » que tout cela se terminerait rapidement. Des propos nettement moins forts et moins précis que ceux des précédents présidents américains quand l’Inde et le Pakistan en venaient aux mains.

En bref, New Delhi et Islamabad devront probablement régler cette question eux-mêmes. Et pour celui qui décidera le premier de fermer les yeux ou de reculer, il pourrait y avoir un coût politique considérable à payer.![]()

Ian Hall a reçu des financements du ministère australien des affaires étrangères et du commerce. Il est également membre honoraire de l’Australia India Institute de l’université de Melbourne.

![[POINT DE VUE] Nouvelle-Calédonie : faute d’accord, il faut un référendum national](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/05/valls-616x346.jpg?#)

![Comment Synology combine solutions matérielles et logicielles pour assurer la protection de vos données [Sponso]](https://c0.lestechnophiles.com/www.numerama.com/wp-content/uploads/2025/04/img-dsm-feature-hyper-backup.jpg?resize=1600,900&key=4d057135&watermark)

/2025/05/09/affiche-shadow-force-duo-681e3f8e12a6f775485003.jpg?#)

/2025/05/09/capsule-681e27dec04bf920097120.jpg?#)