Arménie-Azerbaïdjan : les nombreuses limites d’un accord « historique »

L’annonce d’un accord de paix, après trente ans de guerre, a fait naître de grands espoirs, vite douchés par des exigences supplémentaires de Bakou, qui ne semble guère pressé de voir s’installer une paix durable.

En position de force depuis sa victoire décisive au Haut-Karabakh en septembre 2023, l’Azerbaïdjan a ajouté au dernier moment deux conditions à la signature de l’accord de paix avec l’Arménie dont les deux parties avaient annoncé la finalisation le 13 mars dernier. L’entrée en vigueur d’un tel texte freinerait, en effet, les ambitions militaires du régime de Bakou…

Le 13 mars dernier, les chancelleries occidentales, russe et iranienne, ainsi que de nombreux grands médias internationaux saluaient l’annonce de la finalisation d’un accord de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Après plus de trois décennies de conflit et plusieurs guerres meurtrières, on avait envie d’y croire.

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

Citant une source occidentale anonyme, au fait du contenu des négociations, qui se tiennent toujours à huis clos, OC media révélait que le document en 17 points avait pu être finalisé grâce aux concessions faites par l’Arménie sur les deux derniers articles qui restaient en suspens : l’abandon mutuel de toutes les poursuites judiciaires auprès des instances internationales, et le retrait de toute force tierce aux frontières interétatiques, référence faite à la mission d’observation de l’UE actuellement déployée en Arménie.

Mais le soufflé est vite retombé : quelques heures plus tard, le pouvoir de Bakou s’est empressé d’ajouter deux préconditions à la signature du traité : l’Arménie doit amender sa Constitution pour en retirer toute référence au Haut-Karabakh ; et le groupe de Minsk de l’OSCE doit être dissous.

Face à Erevan, qui a signifié sa volonté de signer l’accord sans conditions, Bakou renvoie ainsi aux calendes grecques l’échéance d’une normalisation entre les deux pays.

Un contexte très tendu

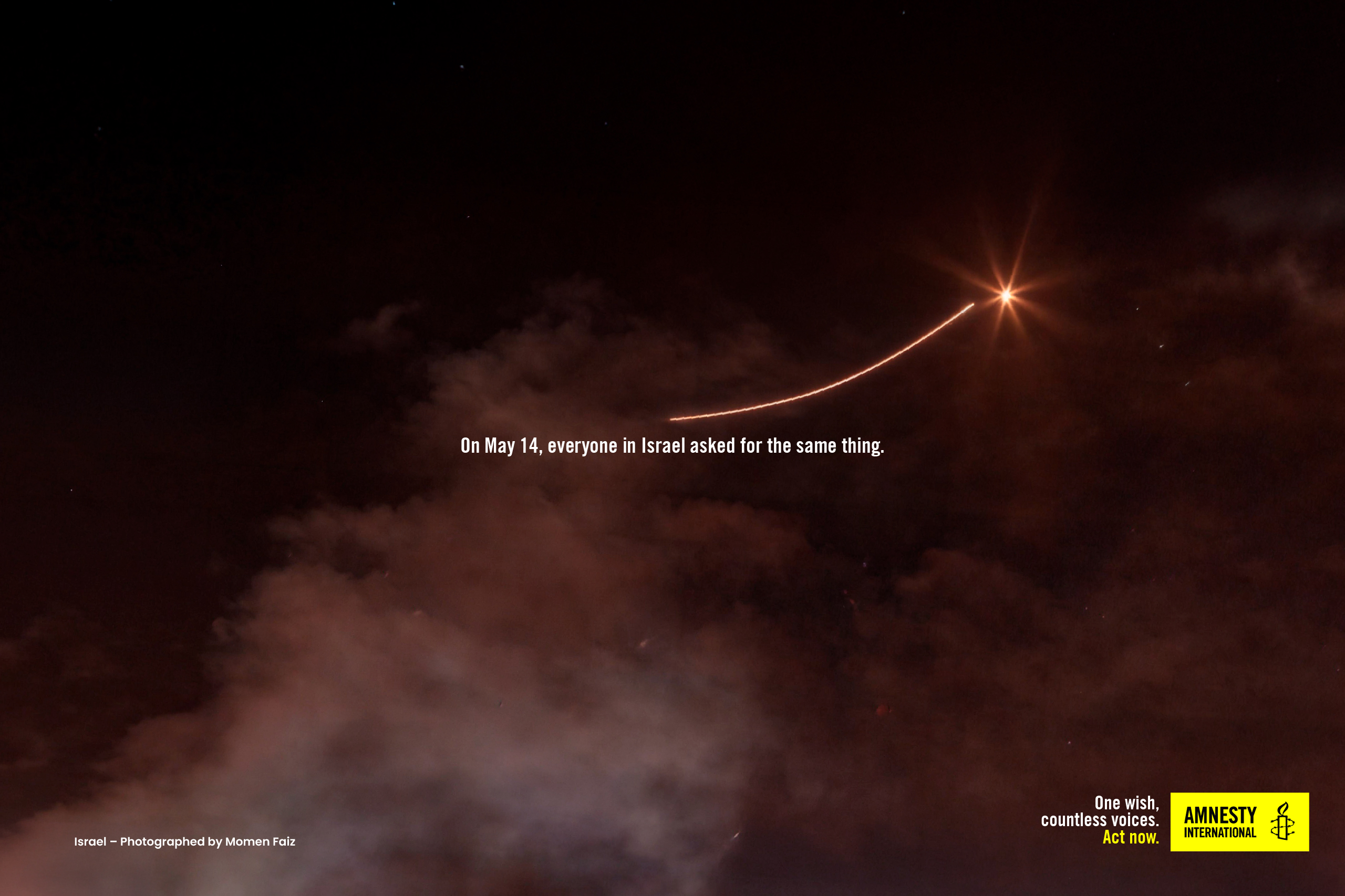

Tout observateur des relations arméno-azerbaïdjanaises aura pu constater le contexte particulièrement tendu dans lequel était survenue l’annonce de la finalisation du traité de paix. En effet, les récents développements semblaient indiquer la préparation d’une attaque imminente de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie.

Des mois durant, Bakou avait accusé Erevan de violer le cessez-le-feu tout en exerçant une pression militaire continue à la frontière, appuyée par une rhétorique belliqueuse vis-à-vis du gouvernement de Nikol Pachinian, que le président azerbaïdjanais, Ilham Aliev, n’hésite pas à traiter de fasciste. À peine quelques heures avant l’annonce du 13 mars, Aliev tenait un discours plein d’amer ressentiment contre l’Arménie et accusait les Européens et des figures de l’administration Biden, qui venait de quitter le pouvoir à Washington, de parti pris anti-azerbaïdjanais. Il est vrai que l’Azerbaïdjan tente d’amadouer l’administration Trump, dont il se préparait à recevoir l’envoyé spécial, Steve Witkoff, en mission diplomatique dans la région.

Depuis le 13 mars, les tensions n’ont pas tari. L’Azerbaïdjan continue d’affirmer que l’Arménie viole le cessez-le-feu, accusations que l’Arménie réfute systématiquement. Le 31 mars, des tirs azerbaïdjanais ont causé des dégâts dans le village arménien frontalier de Khnatsakh, situé dans la région du Syunik, où les populations vivent dans la crainte permanente d’une invasion militaire azerbaïdjanaise.

Alors que ces informations contradictoires peuvent prêter à confusion, il convient de rappeler que, d’une part, toute signature d’un accord de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan sera tributaire de la volonté politique des parties d’agir concrètement pour la paix et, d’autre part, que le document, s’il est un jour signé et ratifié, ne sera qu’un accord-cadre énonçant des principes de la relation bilatérale, sans toucher aux enjeux fondamentaux. S’il permet de donner une impulsion positive au processus de normalisation, il ne sera pas en lui-même une garantie de stabilité et de paix.

Contexte historique

L’Arménie et l’Azerbaïdjan, deux anciennes républiques soviétiques, ont acquis leur indépendance vis-à-vis de l’URSS au moment de l’effondrement de celle-ci alors qu’elles étaient en guerre : entre 1988 et 1994, les deux pays ont combattu pour la région disputée du Haut-Karabakh, une enclave autonome majoritairement arménienne, placée au sein de la RSS d’Azerbaïdjan par le pouvoir soviétique dans les années 1920.

Le conflit, qui mena à l’expulsion de tous les Arméniens d’Azerbaïdjan et de tous les Azéris d’Arménie et du Haut-Karabakh, se solda en 1994 par une victoire militaire des forces arméniennes. Celles-ci avaient non seulement réussi à assurer le contrôle du Haut-Karabakh, qui proclama son indépendance, mais également occupé sept districts adjacents qui ne faisaient pas l’objet du contentieux initial.

À partir du cessez-le-feu de 1994, les négociations visant à résoudre le conflit se sont déroulées dans le cadre multilatéral de l’OSCE, par le biais d’un groupe de médiation, le groupe de Minsk, co-présidé par la Russie, les États-Unis et la France, devant accompagner l’Arménie et l’Azerbaïdjan vers un réglement pacifique. À plusieurs reprises, les parties s’étaient rapprochées d’un accord, notamment en 2001, lors des pourparlers de Key West, en 2007, lors de l’adoption des Principes de Madrid et à l’occasion du sommet de Kazan en 2011. Tous avaient été considérés en leur temps comme « historiques ». Ces tentatives diplomatiques ont toutes échoué.

Le 27 septembre 2020, l’Azerbaïdjan, ayant acquis une prédominance militaire sur l’Arménie et profitant d’une conjoncture internationale propice, marquée par la pandémie du Covid-19 et la campagne présidentielle aux États-Unis, attaquait le Haut-Karabakh. Dans une guerre fulgurante de 44 jours, Bakou obtint une victoire décisive.

En vertu de l’accord de cessez-le-feu du 9 novembre 2020, négocié sous les auspices de la Russie, l’Arménie perdait les trois quarts des territoires contrôlés jusqu’alors par ses forces dans la région et était contrainte de retirer ses soldats de l’enclave, au profit d’une force de maintien de la paix russe, laissant la région encerclée par l’armée azerbaïdjanaise. Le nouveau statu quo reconfigurait complètement l’architecture de sécurité sur le terrain.

Fragilisé militairement et politiquement, le gouvernement arménien se voyait incapable de défendre le statut des Arméniens du Haut-Karabakh dans les négociations avec l’Azerbaïdjan. La Russie, son alliée stratégique, ayant fait défaut dans la dissuasion des menaces et attaques azerbaïdjanaises, l’Arménie n’avait d’autre option que d’accepter des concessions douloureuses.

À lire aussi : Haut-Karabagh : cessez-le-feu sur une ligne de faille géopolitique

Fort de sa victoire militaire, Bakou resserrait l’étau sur ce qui restait du Haut-Karabakh arménien, rendant la vie de la population locale intenable. À partir de décembre 2022, l’Azerbaïdjan assiégea le Haut-Karabakh. Le 19 septembre 2023, au bout d’un blocus de neuf mois, Bakou lançait une offensive éclair sur l’enclave, poussant à l’exode toute la population restante, soit plus de 100 000 Arméniens (sur les 150 000 qui y habitaient avant la guerre de 2020).

Portant un coup dévastateur aux Arméniens, ces développements ouvraient néanmoins, paradoxalement, une voie pour la normalisation des relations bilatérales. En effet, Bakou ayant obtenu tout ce qu’il désirait et bien plus encore, il ne restait plus d’obstacle objectif pour signer un accord de paix avec l’Arménie. Cette dernière avait été contrainte d’abandonner toute revendication sur le Haut-Karabakh, ce qui engagea le gouvernement arménien dans un virage géopolitique et idéologique considérable, le gouvernement de Nikol Pachinian tentant de se dégager de l’influence russe et de rétablir des relations diplomatiques avec la Turquie, un soutien inconditionnel de l’Azerbaïdjan qui avait fermé sa frontière avec l’Arménie en 1993 et avait été déterminant dans la victoire de Bakou en 2020.

À lire aussi : L’Arménie, à la croisée des chemins transcontinentaux, se cherche des alliés

Force est de constater que plus d’un an et demi après la disparition du Haut-Karabakh arménien, les parties n’ont pas résorbé le conflit qui les oppose. Celui-ci s’est en effet déplacé sur le terrain arménien. Vulnérable aux menaces et attaques de l’Azerbaïdjan, dont les incursions en mai 2021 et en septembre 2022 ont résulté en l’occupation de plus de 200 km2 de territoire souverain de l’Arménie, Erevan est, des deux parties, celle qui a le plus intérêt à un traité de paix dans lequel elle voit un possible pare-feu à de nouvelles violations de son intégrité territoriale.

Face aux demandes de Bakou d’ouvrir ce qu’il appelle le « corridor de Zanguezour », un corridor extraterritorial devant relier l’Azerbaïdjan à son exclave du Nakhitchevan, séparée par l’Arménie, Erevan a tracé une ligne rouge : toute circulation sur son territoire devra être soumise au contrôle par ses propres forces de sécurité (excluant par la même occasion toute implication des forces de sécurité russes ou d’un quelconque régime d’exemption extraterritorial).

Bakou, de son côté, tire un avantage de la situation actuelle et de sa prédominance face à l’Arménie. En exigeant de l’Arménie qu’elle amende sa Constitution, l’Azerbaïdjan rend la signature de l’accord incertaine. De ce fait, il peut maintenir l’ambiguïté sur son respect des frontières de l’Arménie, justifiant sa présence militaire sur le territoire arménien par l’absence d’un tracé de frontières qui ferait autorité.

Deux préconditions pour un texte d’accord réduit à peau de chagrin

Si la dissolution du groupe de Minsk peut être décidée sans grande difficulté, l’amendement de la Constitution arménienne n’est pas une mince affaire.

Toute démarche en ce sens devra se faire après les élections parlementaires de 2026, quand Nikol Pachinian cherchera à se faire réélire. Alors qu’il l’a mis à l’agenda après sa possible réélection, il sera extrêmement périlleux pour Pachinian de faire campagne sur un projet si ouvertement associé à une demande explicite de Bakou. Par ailleurs, un tel amendement demanderait la tenue d’un référendum national dont les exigences légales sont extrêmement strictes (25 % de tous les électeurs inscrits devraient voter oui) et dont rien ne garantit l’issue.

Le préambule de la Constitution arménienne mentionne la Déclaration d’indépendance de l’Arménie, adoptée en 1990, qui à son tour renvoie à l’acte d’unification décidé en 1989 par les autorités soviétiques arméniennes et celles du Haut-Karabakh. Celui-ci a en réalité été caduc dès les années 1990 puisque l’Union soviétique s’est effondrée et que le Haut-Karabakh a proclamé son indépendance, et non son intégration à l’Arménie. Une indépendance qu’Erevan n’a d’ailleurs jamais reconnue, afin de ne pas compromettre les négociations établies avec Bakou. Il n’en demeure pas moins que Bakou considère qu’en l’état le document constitue un défi à son intégrité territoriale.

Le gouvernement arménien a tenté de résoudre ce problème en faisant appel à la Cour constitutionnelle de la République d’Arménie qui, dans une décision datant du 26 septembre 2024, jugeait que le préambule ne pouvait constituer un obstacle légal à la validité de la décision de l’Arménie de signer avec Bakou l’accord de paix où le Haut-Karabakh serait reconnu comme faisant partie intégrante de l’Azerbaïdjan. Mais cela non plus n’a pas satisfait Bakou.

Au-delà de ces préconditions, le contenu de l’accord, qui n’est à ce jour pas rendu public, est de toute évidence très limité. Les questions de l’ouverture des communications, du processus de délimitation et de démarcation des frontières, ainsi que le gros point clivant du « corridor du Zanguezour », que Bakou continue de demander hors le cadre du traité, ne sont pas abordés. Ils sont pourtant décisifs dans la poursuite des négociations. Il n’y est pas non plus fait mention du Haut-Karabakh ou du sort de sa population déplacée, ni d’un quelconque processus de réconciliation des deux sociétés.

Bref, le document se contente d’énoncer des principes cadres de la relation bilatérale - tels que la reconnaissance mutuelle des frontières, l’abandon de toutes revendications territoriales et l’établissement des relations diplomatiques - et contourne les principaux différends qui continuent d’opposer les parties. Même ainsi, et malgré les dernières concessions arméniennes, il demeure en suspens.

L’Azerbaïdjan veut-il réellement la paix ?

C’est peut-être la question fondamentale à se poser. Un État autocratique qui s’est construit sur, et avec la guerre, peut-il prendre le risque de la paix ?

Quel serait le projet politique alternatif au nationalisme ethnique et guerrier dont le gouvernement d’Ilham Aliev s’est fait le chantre et qui irrigue la société azerbaïdjanaise ? C’est ce dilemme que pointait dans un article le chercheur azerbaïdjanais et activiste pour la paix Bahruz Samadov quelques semaines avant de se faire arrêter et emprisonner par Bakou pour « haute trahison ». Il y soulignait que « pour la société azerbaïdjanaise, le conflit du Haut-Karabakh a été pendant des décennies la cause nationale, servant d’outil majeur de dépolitisation ».

La victoire définitive de 2023 et la « restauration de l’intégrité territoriale » du pays ont créé pour le pouvoir un vide idéologique que celui-ci a cherché à combler par un discours anti-occidental et anti-libéral. Mais ce discours ne fonctionne que s’il repose sur un sentiment anti-arménien. La dénonciation du soutien supposé (et fantasmé) des Occidentaux à l’Arménie est corrélée à la construction de l’Arménien comme figure absolue de l’altérité et la cause de tous les maux touchant les Azéris.

Erevan a beau multiplier les gages de bonne volonté — reconnaissance du Haut-Karabakh comme faisant partie intégrante de l’Azerbaïdjan, rétrocession unilatérale de quatre villages frontaliers à Bakou, concessions majeures sur le texte de l’accord de normalisation… —, Ilham Aliev avance toujours plus de griefs contre Erevan. Le discours public du leader azerbaïdjanais, repris par les médias du pays, totalement contrôlés par l’État, est saturé de références irrédentistes à l’« Azerbaïdjan occidental » – autrement dit l’Arménie actuelle – aux prétendus « génocides » perpétrés par les Arméniens contre les Azéris, puisant dans un renversement en miroir dans l’historiographie du génocide des Arméniens de 1915, dont l’Azerbaïdjan est le premier des négationnistes, et allant jusqu’à refuser à l’Arménie le droit de s’armer. Ces discours sont accompagnés, depuis la reprise violente du Haut-Karabakh en 2023, par une répression effrénée de toute voix indépendante à l’intérieur de l’Azerbaïdjan, qu’elle provienne de journalistes, de militants pour la paix ou d’activistes de la société civile.

À lire aussi : Pourquoi y a-t-il encore des élections présidentielles en Azerbaïdjan ?

Malgré tout cela, l’Azerbaïdjan continue d’occuper un espace géopolitique important aussi bien pour la Russie que pour l’UE qui, ayant augmenté ses importations de gaz azerbaïdjanais, lui offre un traitement de faveur comparé à d’autres autocraties d’Europe orientale, comme le Bélarus. Les attaques contre les Arméniens en 2020, 2022, 2023 et les menaces répétées n’entraînent aucune conséquence matérielle pour Bakou, aucun début de sanction. Bien au contraire, le pays, riche en hydrocarbures, a accueilli la COP29 en novembre dernier. Les leaders et investisseurs européens continuent de visiter l’Azerbaïdjan et de signer des contrats avec ce régime corrompu et répressif qui emprisonne tous ceux qui dénoncent ces violations.

Si les Européens se montrent enthousiastes face à l’accord de paix du 13 mars et tentent par la même occasion de dissuader une agression contre l’Arménie, ils sont toutefois réticents à user d’un quelconque levier de pression. Prendront-ils des mesures de rétorsion concrètes si Bakou venait à envahir l’Arménie ?

Bakou devra peser le pour et le contre d’une attaque contre l’Arménie. Pourquoi attaquerait-il ? Parce qu’il le peut. Il a tous les moyens d’écraser les défenses arméniennes dans le sud du pays et de couper ainsi l’Arménie en deux. Depuis 2020, le régime Aliev prépare le terrain pour ce type d’opération, aussi bien militairement — l’occupation de positions stratégiques dans les régions arméniennes du Syunik et du Vayots Dzor est maintenue et consolidée — que domestiquement, en professant un « retour » sur les « terres historiques azerbaïdjanaises ». Il aura toutefois besoin de la justifier. C’est pourquoi un traité de paix pourrait encombrer une motivation légale de l’attaque. D’où les atermoiements de Bakou tandis que l’Arménie, au contraire, tente de déjouer cette stratégie en se montrant le plus complaisante possible, dans les discours et les actes.

C’est probablement à ce jeu-là que l’on a assisté mi-mars. La détermination de l’Iran, qui s’oppose catégoriquement à toute modification de sa frontière avec l’Arménie, qui plus est au profit d’une jonction territoriale turco-azerbaïdjanaise, est l’un des seuls éléments de dissuasion que l’Azerbaïdjan prend actuellement au sérieux. Mais au vu des transformations géopolitiques qui sont en cours avec la nouvelle administration de Washington, très hostile à l’Iran et cherchant à l’affaiblir, une fenêtre de possibilité s’est peut-être ouverte pour Bakou. Dans un monde devenu de plus en plus imprévisible et où la force fait loi, les régimes comme celui d’Ilham Aliev trouvent un terrain propice à leurs désirs les plus ambitieux.![]()

Anita Khachaturova a reçu des financements de FNRS/FRASH (entre 2021 et 2023) et de l'ULB en 2024, ainsi que le prix Van Buuren

/2025/04/16/068-aa-15042025-2178248-67fed8d5c43a0221354056.jpg?#)

/image%2F0535633%2F20250415%2Fob_cff4c9_screenshot-2025-04-15-18-44-43.png)