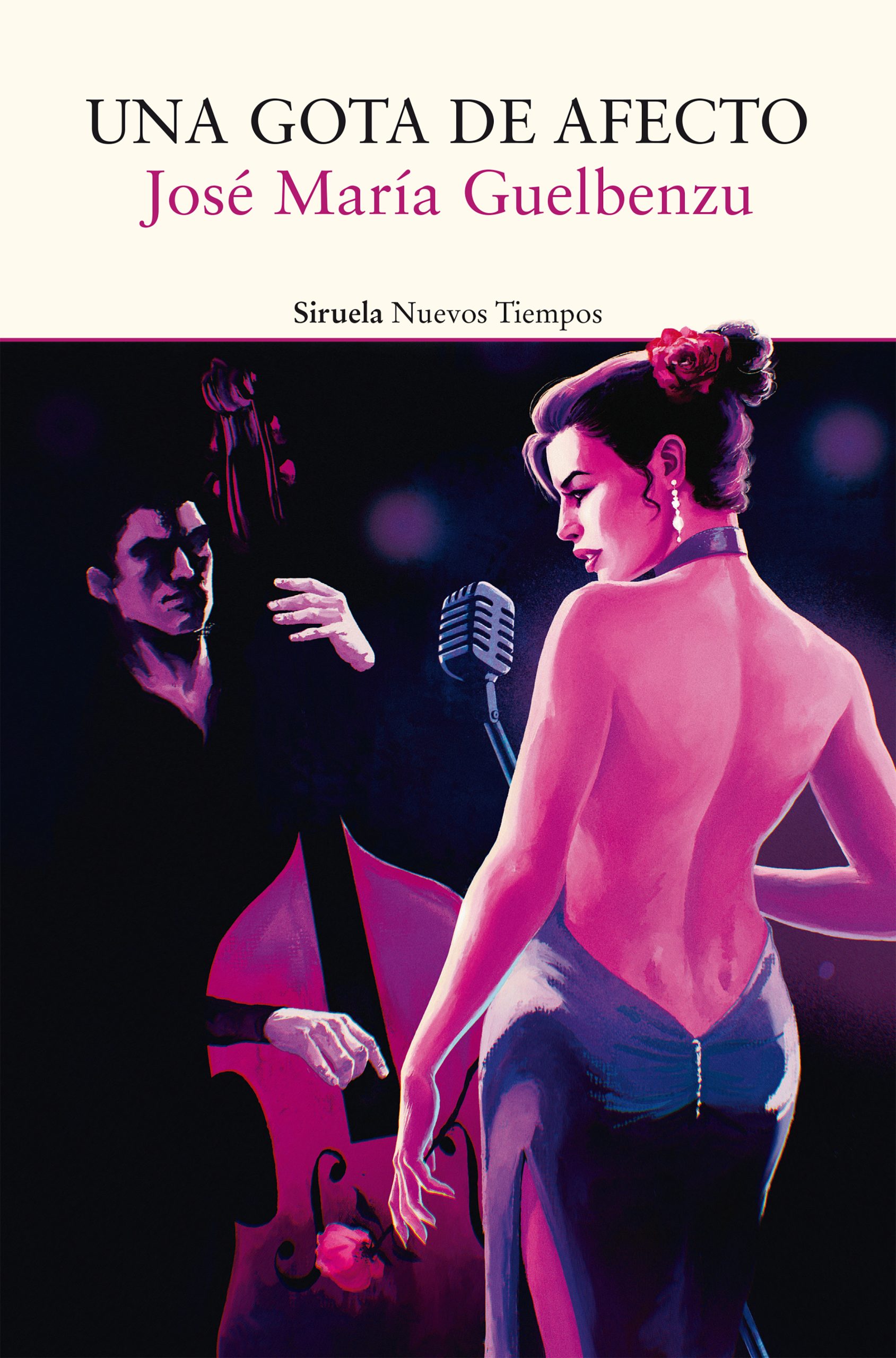

Una gota de afecto, de José María Guelbenzu

Una gota de afecto es la historia de un hombre herido desde su expulsión del paraíso de la infancia, un funcionario internacional dedicado a proyectos de ayuda en países subdesarrollados que eligió ejercer una ciega soberanía sobre la realidad. Pero la realidad lo devora, porque no hay otro lugar para la existencia que la vida misma,... Leer más La entrada Una gota de afecto, de José María Guelbenzu aparece primero en Zenda.

Una gota de afecto es la historia de un hombre herido desde su expulsión del paraíso de la infancia, un funcionario internacional dedicado a proyectos de ayuda en países subdesarrollados que eligió ejercer una ciega soberanía sobre la realidad. Pero la realidad lo devora, porque no hay otro lugar para la existencia que la vida misma, y al hallarse en la última etapa de su historia personal, se encuentra maniatado por su insensata voluntad y empieza a sentir que su regreso al lugar de la niñez lo sitúa, sin previo aviso, en un sitio desafecto.

Construida como una especie de «novela de aprendizaje al revés» y apoyada en el uso de la recurrencia, esta nueva obra de José María Guelbenzu nos ofrece el magistral relato de una huida disfrazada de dignidad, del miedo a la entrega voluntaria —en este caso, desgraciadamente concebida como menoscabo de la propia identidad— que todo amor exige para fructificar.

Zenda ofrece un fragmento de Una gota de afecto, de José María Guelbenzu.

******

El lugar era el mismo, pero también la vida lo había cambiado, lo había cambiado por completo. Al menos así lo reconoció de primera impresión y no sucedió hasta que su amable anfitrión, que le esperaba al pie de la casa con una actitud entre amistosa y expectante, le invitó a pasar con un gesto cordial y se dispuso a acompañarlo al interior; entonces el dubitativo visitante se decidió a acercarse a franquear la cancela abierta del cercado del jardín de la casa tras haberse apeado de su automóvil. Pero antes de saludar se demoró unos segundos como si el propio lugar y él debieran de reconocerse desde un fondo común. Por unos momentos el visitante, pie a tierra, pareció congelar la intención de acercarse a la casa, acaso sintiéndose perdido o necesitando fijar el espacio que lo recibía con una reconocible buena disposición hasta que en su cabeza, quizá invadida por una marea de sensaciones, una súbita luz se encendió y se apagó de inmediato; y sólo entonces, repuesto de la impresión o acaso respondiendo a ella, se adelantó con paso firme hacia la entrada donde le estaban aguardando.

El recién llegado era un hombre de aspecto elegante, algo deslucido por el presumible desgaste de lo que debió de haber sido un largo viaje en automóvil a una edad en la que no resulta conveniente conducir durante tantas horas sin compañía y sólo atento a la carretera. No era, pues, un anciano, pero sí un hombre que había llegado ya a la setentena aunque su porte erguido y su firme presencia ayudaran a atenuarla. En seguida se acercó a su joven anfitrión y lo saludó con un efusivo apretón de manos que manifestaba tanto el desconocimiento mutuo como un decidido deseo de agradar.

Cumplido el saludo, el visitante dio unos pasos atrás y contempló con curiosidad cuanto le rodeaba, una curiosidad que revelaba avidez y cierta emoción. Era evidente que el lugar en sí no le resultaba extraño, pero miraba como si estuviera dedicado a recomponerlo ayudado por una hipotética memoria que debía de estar recogiendo sus impresiones tanto por la imagen de la casa como por la porción de terreno a la vista que se extendía delante y a los lados. Una cancela de forja de doble hoja daba paso a una calzada de gravilla que desembocaba en una rotonda ovalada, rodeada de un césped segado a ras, en cuyo centro un óvalo de hierba rala acogía un parterre que contenía un desgalichado conjunto arbustivo de rosas silvestres de color blanco. Allí, frente a la misma puerta de entrada de la casa, el recién llegado había dejado su automóvil como al desgaire. Era una entrada noble, aunque algo descuidada. Tras el edificio y a través de dos pasillos laterales de tierra, se adivinaba un jardín no menos descuidado que era, junto con la fachada, lo que más parecía atraer la atención del visitante.

Al cabo de unos momentos por los que el tiempo pareció no haber transcurrido, la imagen congelada de los dos hombres, uno frente al otro tras haberse saludado, se animó y, como si un parpadeo del recién llegado les hubiera dado vida, ambos personajes recobraron el movimiento.

—Tú debes ser el hijo de mi hermana Matilde, ¿no es así? Soy Jaime Herrera.

El joven al pie de la entrada sonrió con algún apuro al sentirse interpelado. Era un muchacho de buena presencia: delgado y flexible como una vara de avellano, de rostro afilado y nariz aguileña, que destacaba sobre el resto de una cara en la que se hundían unos ojos pequeños e inquietos y una mandíbula recogida, lo que se ajustaba al aire huidizo o quizá evasivo que el visitante creyó advertir en él al primer golpe de vista. Medía cerca del metro ochenta, lo que acentuaba su aire desgarbado y, al observar sus manos elegantes de largos dedos y la piel suave que apreció al apretar su mano, pensó que debía de ser pianista, profesional o aficionado. Vestía con un descuido estudiado una camisa de popelín blanca con sus iniciales bordadas a mano y remangada al antebrazo, pantalones de estambre color arena sujetos por un cinturón trenzado azul, rojo y verde y unos mocasines de piel vuelta con borlas.

—Encantado de conocerte. Tío Jaime, ¿verdad?

—En efecto, así es —respondió el llamado Jaime Herrera—. La verdad es que hay muchos años entre nosotros. Todos —añadió con algún pesar— los que nos han impedido conocernos antes.

El joven sonrió al escuchar el comentario y alzó los hombros en un tímido gesto de excusa o benevolencia que a su vez hizo sonreír del mismo modo a su interlocutor.

—Eugenio Solís y Herrera —dijo su nombre al fin—. Tu sobrino.

—Ahora sí puede decirse que estamos cumplidos y presentados —dijo Jaime Herrera en un tono entre jocoso y familiar y entró en la casa por delante de su sobrino, que lo siguió como si al fin el largo intercambio de reconocimientos hubiera terminado satisfactoriamente.

La casa, una construcción de finales del siglo XVIII correspondiente al concepto de «casa de hidalgo», vinculada a la tradición del lugar, mostraba los elementos constitutivos propios de la época (muros de piedra, cortavientos, alero con voladizo…). Se enriquecía con un soportal de arcos y, apoyada en él, se extendía una solana todo lo que abarcaba la parte delantera del primer piso cerrada por una veranda de hierro forjado. Sobre la fachada y en la pared, a la altura conveniente, ostentaba un escudo heráldico desgastado por la intemperie. Toda la fachada principal mostraba también el paso del tiempo, aunque lucía su antigüedad. Las pilastras estaban adornadas con basas y capiteles enriquecidos por molduras grecorromanas; los huecos estaban guarnecidos de sillería y recuadrados también con finas molduras. En un principio, la planta baja había albergado en su parte trasera los establos, la bodega y el depósito de aperos de labranza. Posteriormente se habilitó toda ella para ampliar el vestíbulo, del cual partía una ancha y pretenciosa escalera a cuyo pie y a ambos lados se abría, por la izquierda, un gabinete que antecedía al gran salón de dos ambientes que se alargaba hasta la fachada posterior de la casa y, en paralelo,

al pie por la derecha, una puerta escondía una habitación gemela del salón, la cual se destinaba a la función de comedor, a un extremo del cual y al fondo se abría a su vez a la cocina. En la primera planta, donde terminaba su vuelo la pretenciosa escalera, se alojaban los dormitorios, los principales dando a la espléndida veranda. En este piso, un corredor de forma circular, a modo de balcón volcado sobre el vestíbulo y el propio espacio libre por el vuelo de la escalera, cubría toda la primera planta donde se ubicaban alrededor los restantes dormitorios de la familia y los de los invitados. En el piso superior, en forma de desván, se distribuían las bohardillas, que contenían las habitaciones de la servidumbre y un holgado recinto bien distribuido dedicado a diversos menesteres, desde planchero hasta almacén de enseres, guardarropa y toda la clase de útiles que las casas suelen acumular y olvidar con el tiempo. Al desván se accedía por una segunda escalera disimulada en un lateral del corredor. La carpintería de la principal había sido encargada a un carpintero de renombre y lucía una decoración acorde con el encargo del rehabilitador, por lo que los balaustres, pies derechos, pasamanos, zapatas, vigas horizontales, canes y el resto de los elementos de madera habían sido profusa y artísticamente labrados de acuerdo con los deseos de quien la adquirió a sus antiguos y arruinados propietarios.

La casa que Jaime Herrera recorría al detalle acompañado por su sobrino mostraba en la actualidad una aparente falta de cuidado que no supo si atribuir a una posible desconsideración del joven Eugenio, a quien acaba de presentarse, o a un apego escaso a la tradición familiar. Sea como fuere, el tiempo y sus sucesivos moradores habían traído la casa hasta el día presente desde los lejanos años en que fue una buena casa rural, luego ennoblecida, hasta lo que hoy contemplaban sus ojos en el primer decenio del siglo XXI.

Atravesaron la casa por el salón y salieron por el fondo al jardín antes entrevisto, al cual se accedía por una corta escalera de peldaños de piedra con balaustrada que partía de una discreta balconada cubierta por un techado también de piedra. El jardín no ocuparía más de tres mil metros cuadrados, pero era evidente que una mano refinada lo había diseñado con buen gusto. Apenas le echó la vista encima, Jaime Herrera recordó la felicidad con que su madre se ocupaba de mantenerlo entre viaje y viaje, entre ausencia y ausencia, con la misma dedicación que si se tratara del alma de la familia. Así le habría sido encomendado por su bisabuela, la verdadera artífice de aquel espacio, de haber llegado a conocerla. Era un jardín a la inglesa que rehuía el diseño preciso de los caminos impolutos, los setos, arbustos y árboles recortados, los laberintos, la geometría preciosista y ajena a la naturaleza y se recreaba en la naturalidad más bien arbitraria de los parterres de flor distribuidos con generosa profusión y un cuidado descontrol y mezcolanza que revelaban el espíritu espontáneo e incluso invasivo de una impetuosa amante de la naturaleza. Abundaban las plantas silvestres tanto o más que las formaciones florales, en la actualidad bastante descuidadas y ofrecía una espectacular colección de árboles autóctonos e importados.

Tras la fachada trasera de la casa por donde habían aparecido los dos, lo primero que llamaba la atención del visitante era un acogedor conjunto de mesa y sillas de madera de teca que mostraban el deterioro debido al tiempo. El conjunto, instalado bajo una frondosa higuera, acogía a una joven que daba el pecho a una diminuta criatura. El cuadro era la viva imagen de la placidez y la satisfacción. La madre — es, desde luego, no era un ama de cría— era una agraciada muchacha que no cumpliría aún los veinte años a la que la luz del mediodía iluminaba con toda delicadeza, como si temiera distraerla de su amorosa ocupación. Tío y sobrino se quedaron en pie junto a la puerta por la que habían aparecido, contemplando el íntimo encuentro entre madre e hija, sin hacerse notar por no romper el encanto de la escena. Así permanecieron ambos unos minutos hasta que la criatura se removió ligeramente como si necesitara tomar un respiro, lo que hizo que la joven levantara la cabeza y los reconociera por medio de un gesto de embarazo pudoroso y casi infantil que mostró su dulce belleza con una naturalidad que la embelleció aún más.

Entonces los dos hombres dieron un paso adelante y el más joven dijo escuetamente, con cierta torpeza:

—Mercedes, mi mujer.

—————————————

Autor: José María Guelbenzu. Título: Una gota de afecto. Editorial: Siruela. Venta: Todostuslibros

La entrada Una gota de afecto, de José María Guelbenzu aparece primero en Zenda.