Tras las huellas del Holocausto en París: encubrimientos, chivatazos y resistencia en una comunidad de vecinos

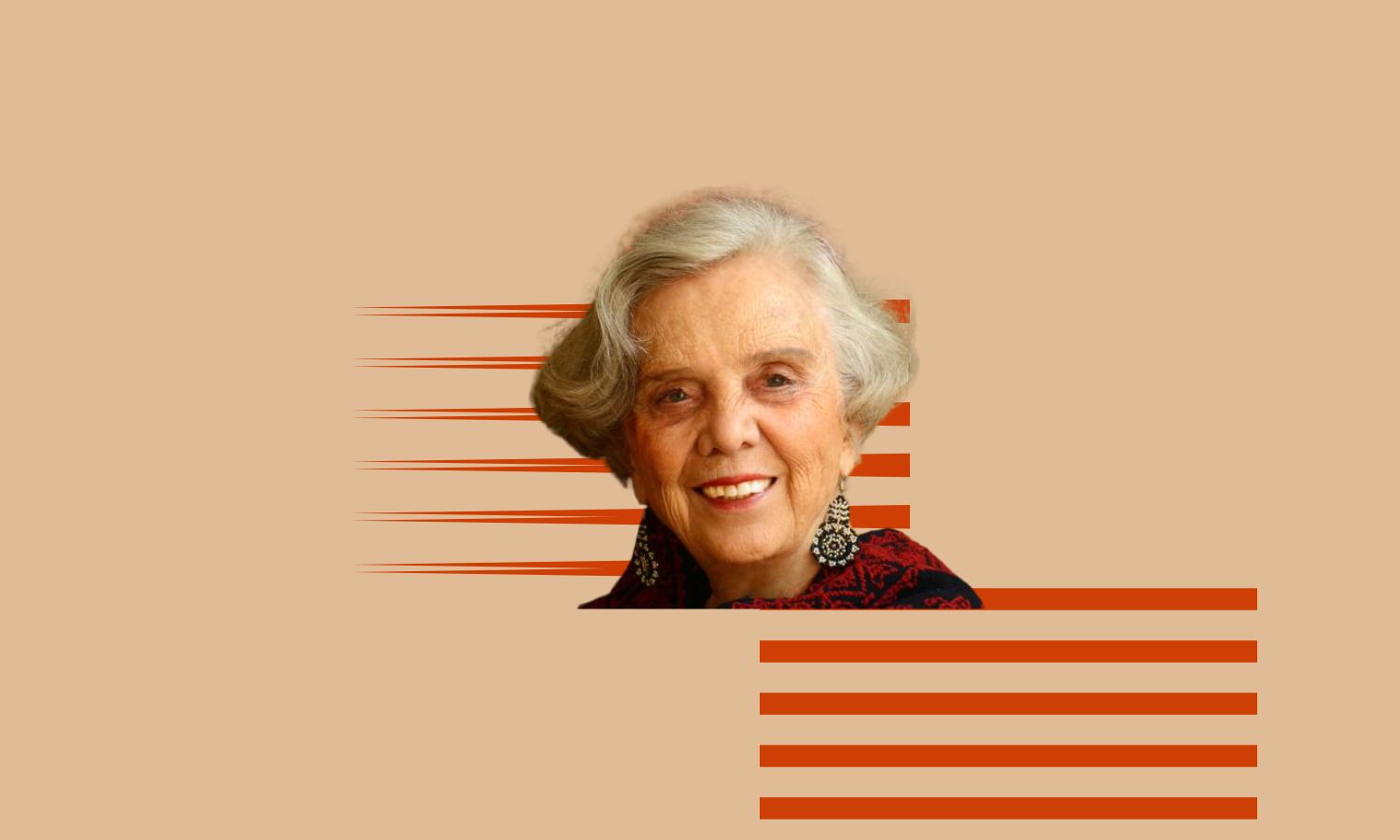

La escritora y cineasta Ruth Zylberman recorre la historia de un edifico a lo largo de más de un siglo en el libro ‘209 rue Saint-Maur, París’ Cómo ha cambiado París desde sus primeros Juegos Olímpicos: una novela para cada década Una mujer camina por las calles de París. Podría ser una transeúnte cualquiera, que vaga sin rumbo, hasta que se detiene delante de un edificio, en el número 209 de la rue Saint-Maur. La dirección no dirá nada a la mayoría, pero se trata de una construcción con una larga historia detrás; ni más ni menos que la de los inquilinos que la han habitado desde 1850, el año en el que esta mujer, la escritora y cineasta Ruth Zylberman (París, 1971), comienza a reconstruir su camino hasta el presente. Siguiendo los pasos de Georges Perec en La vida instrucciones de uso (1978), la autora cuenta en 209 rue Saint-Maur, París. Autobiografía de un edificio (Errata naturae con traducción de Elena Pérez San Miguel) las vidas de los sucesivos habitantes que han vivido allí, con hincapié en el periodo de la Ocupación. El proyecto deriva de su documental Les enfants de la rue Saint-Maur, Paris Xe (2018), que recibió diversos galardones. Su método se emparenta con el de Svetlana Aleksiévich: escrito en primera persona, reproduce las entrevistas con los vecinos, intercalando sus intervenciones, propias de una observadora atenta, paciente, sensible. Hilvana historias, combinando la memoria colectiva con la(s) particular(es). La autora halla un equilibrio entre la documentación histórica –que le sirve para hablar tanto de los hechos más lejanos en el tiempo, como el movimiento de la Comuna de París de 1871, como para poner en perspectiva el pasado reciente, con datos sobre las muertes o el número menguante de empadronados judíos– y el relato testimonial, más impreciso, pero imprescindible para dotar de vida el texto; este es, al fin y al cabo, el sustrato del que se nutre toda literatura, incluido el periodismo de vocación literaria. Zylberman trazó un plano de cada piso, indicando quiénes vivían detrás de cada puerta. Lo contempla e imagina los cruces en el rellano, las caras que veían a diario, los vecinos que se conocieron mejor, los ruidos que oían a través de las paredes. Por aquel entonces había otras costumbres, más trato personal, más vida afuera, niños que jugaban en la calle. Los vecinos se conocían y se mostraban, en general, gentiles los unos con los otros. Eran gente trabajadora en un barrio humilde; tan sencillo como eso. Ruth Zylberman, autora de '209 rue Saint-Maur, París. Autobiografía de un edificio' Los supervivientes que todavía residen allí eran niños cuando se produjo la barbarie: la redada del Velódromo de Invierno, en 1942, que terminó con cincuenta y dos habitantes del bloque deportados (en total, hubo cerca de 13.000 arrestos en París, incluidos más de cuatro mil niños). Esa escena de horror contrasta con la memoria infantil que muchos tienen de aquellos años, con recuerdos tiernos, de juegos o palabras de afecto, imágenes asociadas a un objeto o a zonas concretas; esos hilos singulares del ejercicio de recordar que son imposibles de adivinar solo con la información histórica. Esos vecinos también conservan recuerdos de sus antepasados, de lo que las familias les contaron acerca de aquellos años, o de lo que captaron ellos mismo a hurtadillas, con la inocencia de la mirada infantil que no entiende del todo, pero que con el tiempo ata los cabos. Entre los inquilinos hubo mujeres maltratadas, una prostituta, una cartonera, una cantante retirada que terminó sus días consumida en el alcohol. Los recuerdos más dolorosos, además de los relativos a quienes no volvieron de los campos de concentración, se refieren a quienes murieron solos, abandonados por la familia. La investigación in situ de la vivienda trae consigo una revelación que no por obvia deja de resultar impactante: la expansión del nazismo imp

La escritora y cineasta Ruth Zylberman recorre la historia de un edifico a lo largo de más de un siglo en el libro ‘209 rue Saint-Maur, París’

Cómo ha cambiado París desde sus primeros Juegos Olímpicos: una novela para cada década

Una mujer camina por las calles de París. Podría ser una transeúnte cualquiera, que vaga sin rumbo, hasta que se detiene delante de un edificio, en el número 209 de la rue Saint-Maur. La dirección no dirá nada a la mayoría, pero se trata de una construcción con una larga historia detrás; ni más ni menos que la de los inquilinos que la han habitado desde 1850, el año en el que esta mujer, la escritora y cineasta Ruth Zylberman (París, 1971), comienza a reconstruir su camino hasta el presente.

Siguiendo los pasos de Georges Perec en La vida instrucciones de uso (1978), la autora cuenta en 209 rue Saint-Maur, París. Autobiografía de un edificio (Errata naturae con traducción de Elena Pérez San Miguel) las vidas de los sucesivos habitantes que han vivido allí, con hincapié en el periodo de la Ocupación. El proyecto deriva de su documental Les enfants de la rue Saint-Maur, Paris Xe (2018), que recibió diversos galardones. Su método se emparenta con el de Svetlana Aleksiévich: escrito en primera persona, reproduce las entrevistas con los vecinos, intercalando sus intervenciones, propias de una observadora atenta, paciente, sensible. Hilvana historias, combinando la memoria colectiva con la(s) particular(es).

La autora halla un equilibrio entre la documentación histórica –que le sirve para hablar tanto de los hechos más lejanos en el tiempo, como el movimiento de la Comuna de París de 1871, como para poner en perspectiva el pasado reciente, con datos sobre las muertes o el número menguante de empadronados judíos– y el relato testimonial, más impreciso, pero imprescindible para dotar de vida el texto; este es, al fin y al cabo, el sustrato del que se nutre toda literatura, incluido el periodismo de vocación literaria.

Zylberman trazó un plano de cada piso, indicando quiénes vivían detrás de cada puerta. Lo contempla e imagina los cruces en el rellano, las caras que veían a diario, los vecinos que se conocieron mejor, los ruidos que oían a través de las paredes. Por aquel entonces había otras costumbres, más trato personal, más vida afuera, niños que jugaban en la calle. Los vecinos se conocían y se mostraban, en general, gentiles los unos con los otros. Eran gente trabajadora en un barrio humilde; tan sencillo como eso.

Los supervivientes que todavía residen allí eran niños cuando se produjo la barbarie: la redada del Velódromo de Invierno, en 1942, que terminó con cincuenta y dos habitantes del bloque deportados (en total, hubo cerca de 13.000 arrestos en París, incluidos más de cuatro mil niños). Esa escena de horror contrasta con la memoria infantil que muchos tienen de aquellos años, con recuerdos tiernos, de juegos o palabras de afecto, imágenes asociadas a un objeto o a zonas concretas; esos hilos singulares del ejercicio de recordar que son imposibles de adivinar solo con la información histórica.

Esos vecinos también conservan recuerdos de sus antepasados, de lo que las familias les contaron acerca de aquellos años, o de lo que captaron ellos mismo a hurtadillas, con la inocencia de la mirada infantil que no entiende del todo, pero que con el tiempo ata los cabos. Entre los inquilinos hubo mujeres maltratadas, una prostituta, una cartonera, una cantante retirada que terminó sus días consumida en el alcohol. Los recuerdos más dolorosos, además de los relativos a quienes no volvieron de los campos de concentración, se refieren a quienes murieron solos, abandonados por la familia.

La investigación in situ de la vivienda trae consigo una revelación que no por obvia deja de resultar impactante: la expansión del nazismo implicó, entre otras atrocidades, que ni siquiera en su propia casa los judíos se sintieran a salvo. El propio hogar se convierte en tierra hostil “cuando las mismas calles que te protegían reciben, indiferentes, inmutables, la marca de tu condena”. Viven con la incertidumbre de cómo actuarán los vecinos. ¿Aliados o verdugos? Y, los traidores, ¿lo son por adhesión al régimen o por miedo, por sentirse acorralados? Es difícil juzgar a los demás cuando la amenaza acecha a tantos, también a quienes no son judíos, pero forman parte de la resistencia.

Aun así, las grandes tragedias sacan lo mejor y lo peor del ser humano. Este libro recoge también el lado luminoso, en unas de las páginas más bellas del periodismo actual: esos vecinos que se la jugaron con el fin de proteger a sus homólogos judíos. Callando, pero también escondiéndolos en sus casas, sobre todo a los niños, compartiendo la crianza; una solidaridad que entrañaba un riesgo enorme para ellos en caso de ser descubiertos. Se sabe que muchos judíos en Francia lograron salvarse gracias a este apoyo espontáneo de la población, un triunfo de la comunidad que pone de manifiesto hasta qué punto resulta clave establecer vínculos con quienes están más cerca, no solo por lazos de sangre, sino físicamente.

Claro que, para eso, es necesario no cerrar la puerta demasiado deprisa. No desconfiar. Y, en esto, en las últimas décadas, también en este edificio se ha repetido la tendencia dominante en Occidente: las nuevas oleadas de inmigrantes no lo tienen fácil para integrarse. En cierto modo, su llegada provoca una sensación de déjà vu: el contraste entre la fingida adaptación fuera del piso y el mantenimiento de la cultura de origen dentro, muchas mujeres recluidas en casa que no llegan a dominar el francés, racismo, empleos precarios. La historia de la humanidad se caracteriza por su movilidad, por las corrientes migratorias. Antes procedían del este de Europa, pero se enfrentaban a dificultades similares; también fueron “los otros”.

Reconstruir el pasado no siempre es fácil. Para algunos vecinos o antiguos inquilinos, el recuerdo es doloroso; una noche de insomnio los transporta al tiempo del miedo. En los años cincuenta, además, se estableció un pacto de silencio sobre la guerra; estrategias de supervivencia de la posguerra, correr un tupido velo para seguir adelante. La tarea de Zylberman no es fácil; sus pesquisas conllevan saber escuchar, descifrar el lenguaje no verbal, mostrar empatía, tomar conciencia de hasta dónde puede llegar con cada uno. Acompañarla, ser testigos del proceso, añade otra capa al libro, lo llena de humanidad.

209 de la Rue Saint-Maur, París se lee como una crónica colectiva de la memoria del siglo XX, enraizada en la Historia de una ciudad, de un país, de un continente, como lo están las vidas de todos nosotros. Escribir una biografía de un edificio significa hablar de la esfera doméstica –los ancianos solitarios, las parejas de jóvenes enamorados, los padres siempre atribulados, los amantes, los niños que dejan de serlo, los desarraigados por la sociedad–, pero también de los procesos sociopolíticos subyacentes en ese flujo de gente, las transformaciones grandes y las minúsculas. Porque la macrohistoria –las revoluciones, los conflictos bélicos, las crisis– incide en la microhistoria de cada uno.

Así ha sido y así seguirá siendo, entre la gente que llega y la gente que se va. Ni hay que descuidar a los nuevos –que huyen de otras guerras, otros horrores, otros países que nos obligan a mirar más allá de los confines del llamado primer mundo– ni olvidar a los que ya no están –el libro tiene mucho de reivindicación de la memoria, e incluso se incluye el testimonio de una activista superviviente de Auschwitz, una mujer incansable que comparte su historia en los colegios; aporta su testimonio para que los jóvenes no crezcan ajenos a la barbarie, para luchar contra el odio.

El libro es, por último, una oportunidad de reflexionar acerca de cómo nos relacionamos con el espacio que habitamos y con nuestras posesiones, cuánto dicen de nosotros y cuánto dejamos atrás cuando las abandonamos. “Los objetos sostienen el recuerdo, canalizan a través de su materialidad el dolor de la evocación”, reflexiona la autora. La filósofa francesa Claire Marin, en Estar en su lugar. Habitar la vida, habitar el cuerpo (2022; Anagrama, 2024, trad. Álex Gibert), precisa que estos forjan nuestra identidad. Lo permanente –el edificio, que sobrevive a los humanos, como algunas posesiones materiales– está imbuido de valor sentimental. A la manera de la magdalena de Proust, desencadena un torrente de imágenes, de recuerdos, como cuando Zylberman muestra a los supervivientes un objeto recuperado.

Mientras vivimos, nos sentimos dueños de unas propiedades, aspiramos a tener un papel que confirme que poseemos ese reducto del edificio al que llamamos, con suerte, hogar. Sin embargo, la naturaleza efímera de la existencia humana contrasta con los cimientos sólidos del bloque, que nos sobrevive, incluso un edificio maltrecho, con el retrete en el pasillo, un lugar donde el portero “no es un mero portero […] es el cuidador del lugar”. La historia no solo se escribe en los espacios gubernamentales, ni siquiera en las calles; la historia, las historias, se hace en cualquier parte, incluido este bloque que hoy sigue cobijando existencias humildes. Y, cuando ese legado se narra con el rigor, la honradez y la humanidad de Zylberman, el resultado es un viaje profundamente conmovedor.