Weinerliche Millenials, klimasündige Boomer: Wie sinnvoll sind Generationenzuschreibungen?

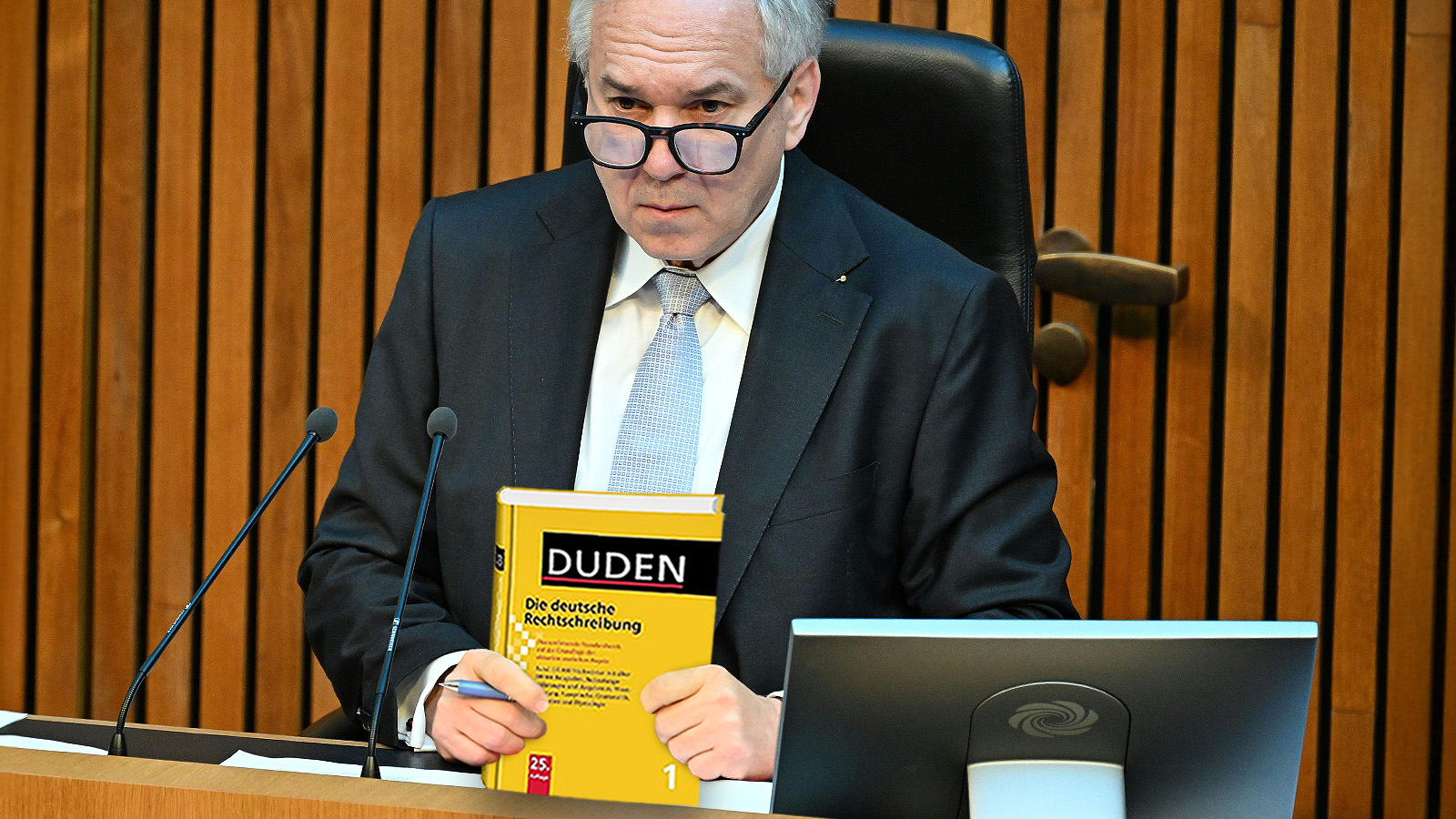

Psychologie-Professor Hannes Zacher sagt, Generationen seien eine reine Erfindung, Generationenforscher Klaus Hurrelmann ist anderer Meinung. Wir haben die beiden gefragt: Wie sinnvoll ist Generationendenken wirklich?

Psychologie-Professor Hannes Zacher sagt, Generationen seien eine reine Erfindung, Generationenforscher Klaus Hurrelmann ist anderer Meinung. Wir haben die beiden gefragt: Wie sinnvoll ist Generationendenken wirklich?

BRIGITTE: Herr Zacher, Sie haben mal gesagt "Generationen sind eine reine Erfindung!". Das hat mich überrascht, weil die Begriffe so inflationär benutzt werden.

Hannes Zacher: Generationen mit einprägsamen Labels werden von der "Generationenindustrie" erfunden, dazu gehören Medien, Unternehmensberatungen und auch Wissenschaftler, um Zeitschriften, Bücher und Workshops zu verkaufen. Es gibt einen Markt und eine große Nachfrage in der Gesellschaft und in der Wirtschaft für diese simplen Erklärungen, und der wird vor allem aus finanziellen Gründen bedient. Neben den "chronologischen Generationen", aktuell ja "Generation Alpha", werden auch ständig Ad-Hoc Generationen erfunden, wie "Generation Golf" oder "Generation Merkel".

Warum sind Generationen so im Trend?

Sie liefern eine einfache Antwort auf komplexe Herausforderungen wie den demografischen Wandel, neue Arbeitswelten und Fachkräftemangel. Diese Antwort lautet in der Regel, dass alle jungen Menschen irgendwie defizitär sind, also beispielsweise wenig motiviert, wenig loyal oder süchtig nach dem Smartphone. Es ist in uns evolutionär angelegt, Menschen in Gruppen einzuteilen, insbesondere die eigene Gruppe und "die Anderen". "Die Anderen" werden dann abgewertet, um einen selbst und die eigene Gruppe aufzuwerten.

Das hört sich an, als würden die Generationen aktuell gegeneinander ausgespielt werden. Was sagen Sie dazu, Herr Hurrelmann?

Klaus Hurrelmann: Tatsächlich passiert das – und es ist brandgefährlich. Es wäre wichtiger, die unterschiedlichen Erfahrungen und Lebenslagen als Ergänzung zu verstehen. Jede Generation bringt bestimmte Stärken und Schwächen mit. Was wir brauchen, ist ein echter Generationendialog – einer, der auf Augenhöhe stattfindet. Denn die Herausforderungen unserer Zeit sind so groß, dass sie weder von den Jungen allein, noch von den Alten im Alleingang bewältigt werden können. Wir brauchen Verständigung – nicht Polarisierung.

Sie als Generationenforscher halten also dennoch an den Begriffen fest.

Die Sozialisationstheorie zeigt, dass in der Jugendphase – also etwa zwischen dem 13. und dem 23. Lebensjahr – besonders prägende Erfahrungen gemacht werden. In dieser Lebensspanne setzen sich junge Menschen so intensiv wie nie zuvor mit sich selbst, ihrem Körper, ihrer Psyche und ihrer sozialen wie physischen Umwelt auseinander. Das führt dazu, dass bestimmte Weltsichten, Einstellungen und Wertehaltungen in dieser Phase entstehen – und oft ein Leben lang bestehen bleiben.

Entscheidend ist dabei: Diese Jugendzeit findet stets unter bestimmten historischen, gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen statt. Wer in der Pandemie jugendlich war, hat andere Erfahrungen gemacht als jemand, der seine Jugend in der Nachkriegszeit oder in den 1990er-Jahren verbracht hat. Das prägt.

Die Boomer treten die Umwelt mit Füßen, die Millennials sind verweichlicht, die Gen Z ist faul und unmotiviert. Solche Zuschreibungen höre ich immer wieder. Was ist dran?

Hannes Zacher: Nichts. Es gibt keine wissenschaftliche Evidenz für derartige Generationenunterschiede. Es gibt noch nicht einmal eine solide Theorie, die diese erklären würde, und es gibt auch keine fundierten, methodisch sauberen Studien, die durchgeführt wurden, um die Existenz von Generationen und Generationenunterschieden nachzuweisen.

Klaus Hurrelmann: Das sind natürlich grobe Klischees – sie beruhen auf Missverständnissen. Eine zentrale Erkenntnis der Trendstudie "Jugend in Deutschland" lautet: Alle Altersgruppen erleben die Gegenwart als krisenhaft und instabil. Aber sie reagieren unterschiedlich darauf. Ältere sorgen sich vor allem um den Verlust vertrauter Sicherheiten – wie stabile Renten, Ordnungspolitik, gesellschaftliche Werte. Sie verteidigen das, was für sie lange funktioniert hat. Jüngere hingegen kämpfen um eine Zukunft, die ihnen immer ungewisser erscheint. Ihre Ängste richten sich nicht auf den Verlust bestehender Sicherheiten – sondern auf deren Ausbleiben: Klimawandel, Inflation, Bildungsunsicherheit, unsichere Arbeitsverhältnisse. Diese Perspektivunterschiede führen zu Spannungen – aber auch zu Möglichkeiten des Verstehens, wenn man sie ernst nimmt.

Ich bin genau zwischen Millennial und Gen Z geboren und fühle mich keiner Gruppe so richtig zugehörig. Ist die Einteilung nach Geburtsjahr nicht willkürlich?

Klaus Hurrelmann: Das ist völlig nachvollziehbar – und zeigt gut die Grenzen der Generationen auf. Die oft verwendete Einteilung in 15-Jahres-Kohorten ist ein pragmatischer Kunstgriff, der historische Prozesse in eine zeitliche Struktur bringt. Man sollte das aber nicht mit biologischer oder psychologischer Exaktheit verwechseln. Wer an der Schwelle zweier Generationen geboren ist, nimmt häufig Einflüsse aus beiden Erfahrungsräumen auf. Generationszugehörigkeit ist also kein Schwarz-Weiß-Konzept, sondern eher ein Kontinuum mit fließenden Übergängen.

Was stört Sie am meisten am Generationendenken, Herr Zacher?

"Generationalismus" geht vollkommen an der Realität vorbei. Menschen werden willkürlich basierend auf ihrem Geburtsjahr in grobe Kategorien von 15 bis 20 Jahren eingeteilt; für diese Zerstückelung einer kontinuierlichen Variable – Alter – gibt es keine plausible Begründung. Generationendenken ist sehr pauschal und vernachlässigt, dass es wesentlich größere Unterschiede zwischen Menschen innerhalb einer Altersgruppe als zwischen zwei Altersgruppen gibt. Außerdem ist das Generationendenken zeitlich stabil und spricht Menschen ab, dass sie sich über die Zeit verändern können. Im besten Fall ist Generationendenken Zeit und Geldverschwendung, im schlimmsten Fall führt es zur Diskriminierung von Menschen in bestimmten Altersgruppen.

Herr Hurrelmann, würden Sie zugeben, dass komplexe Sachverhalte vereinfacht werden?

Ja, selbstverständlich. Die Generationsanalyse arbeitet mit idealtypischen Zuschreibungen. Das bedeutet: Es werden bestimmte Merkmale bewusst überzeichnet, um die Unterschiede zwischen Altersgruppen sichtbar und verständlich zu machen. Diese Zuspitzung kann dabei helfen, gegenseitiges Verständnis zu fördern – gerade für jene Eigenschaften oder Haltungen, die auf den ersten Blick "fremd" oder "eigenartig" wirken. Sie soll also nicht trennen, sondern Verständigung ermöglichen.

In Ihrer Studie "Jugend in Deutschland" schreiben Sie, dass die Unterschiede zwischen den Generationen gar nicht so groß sind. Warum fokussieren wir uns so auf die Gegensätze?

Weil Gegensätze sich nun mal leichter erzählen lassen als Gemeinsamkeiten. Tatsächlich sind viele Grundwerte – etwa Gerechtigkeit, Verlässlichkeit, Toleranz – über die Generationen hinweg sehr ähnlich ausgeprägt. Aber: Das Lebensgefühl unterscheidet sich deutlich. Junge Menschen erleben eine Welt im Umbruch – ohne klare Versprechen auf Stabilität. Sie wenden sich deshalb häufiger von etablierten Parteien ab, nicht aus Desinteresse, sondern aus Enttäuschung. Sie sehnen sich nach politischer Wirksamkeit – und wenn sie die nicht finden, ziehen sie sich zurück oder suchen nach Alternativen. Die Demokratie gerät so nicht durch offenen Angriff in Gefahr, sondern durch schleichenden Rückzug. Die Generationenforschung hilft dabei, diese Dynamiken zu erkennen – und ihnen mit klugen, generationenübergreifenden Antworten zu begegnen.