Tod mit Würde: Seppuku und seine Folgen: Das grausame Samurai-Ritual der Selbsttötung

Um stolz zu sterben, vollzogen Samurai über Jahrhunderte hinweg Seppuku: Sie schlitzten sich eigenhändig den Bauch auf. Die Geschichte eines Kults – und seiner Folgen bis heute

Um stolz zu sterben, vollzogen Samurai über Jahrhunderte hinweg Seppuku: Sie schlitzten sich eigenhändig den Bauch auf. Die Geschichte eines Kults – und seiner Folgen bis heute

Am 12. August 1455 beschließt der Samurai Chiba Tanenobu, ehrenvoll zu sterben. Sein Heer wurde von gegnerischen Truppen aufgerieben, seine Burg auf der japanischen Hauptinsel Honshū ist verloren. Nun lässt er sich von feindlichen Truppen zu einem heiligen Schrein eskortieren, sagt am Fuße einer Buddha-Statue ein Gedicht auf – und rammt ein Schwert in seinen Bauch. Dann schlägt ihm sein engster Vertrauter, im Ritual als "Kaishaku" oder "Kaishakunin" bezeichnet, den Kopf ab. Auch dieser schlitzt sich den Leib auf, wird anschließend geköpft.

14 weitere Samurai folgen ihrem Beispiel, "erstechen sich gegenseitig und legen sich nieder, als würden sie schlafen", heißt es in der Textsammlung "Kamakura ōzōshi" Ende des 15. Jahrhunderts. Sie alle vollzogen Seppuku – das Jahrhundertealte Samurai-Ritual der Selbsttötung, auch Harakiri genannt.

Seppuku galt als "stolzester Samurai-Tod"

Tausende Männer nahmen sich im Laufe der Geschichte auf die gleiche Art das Leben, bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. "Wenn es nicht mehr möglich ist, stolz zu leben, sollten die Samurai danach streben, stolz zu sterben, und der stolzeste Samurai-Tod ist der durch Seppuku", erklärt der britische Autor Andrew Rankin in seinem Buch über die Geschichte des Samurai-Suizids ("Seppuku: A History of Samurai Suicide"). Hinter den rituellen Handlungen steckt ein Ehr- und Pflichtverständnis, das sich in der japanischen Gesellschaft bis in die Gegenwart hinein auswirkt.

Die ältesten Hinweise auf Seppuku reichen ins achte Jahrhundert zurück. Ab dem 12. Jahrhundert – der sogenannten Kamakura-Zeit und dem Aufstieg des Kriegeradels – zeugen immer mehr literarische Erzählungen, Chroniken, Regierungsdokumente und Berichte ausländischer Diplomaten von dem Selbsttötungsritual der Samurai.

Dass Soldaten und Herrscher ihrem Leben eigenhändig ein Ende setzen – etwa im Angesicht einer Niederlage, – ist aus zahlreichen Epochen und unterschiedlichen Teilen der Welt überliefert. Suizid durch Aufschlitzen des Leibes dagegen ist nur aus Japan bekannt. "Der Schmerz beim Durchstechen der Bauchdecke muss unerträglich sein", schreibt Rankin. Zudem war den Männern längst nicht immer ein schneller Tod beschieden: Als der Samurai Takayama Hikokura 1793 Seppuku beging, litt er 19 Stunden lang qualvoll an seinen Schnittverletzungen, ehe er den Wunden erlag, die er sich selbst zugefügt hatte.

Zunächst folgte ein Seppuku keinem festen Ritual. Samurai rammten sich vor einer drohenden Gefangennahme schlicht ein Schwert in den Körper. Dabei kam es mitunter zu Massensuiziden: Im Genkō-Krieg sollen sich im Jahr 1333 fast 900 Elitekrieger selbst gerichtet haben, als feindliche Truppen die Stadt Kamakura stürmten.

Der Kaishakunin sollte den sterbenden Samurai mit einem Kopfschlag erlösen

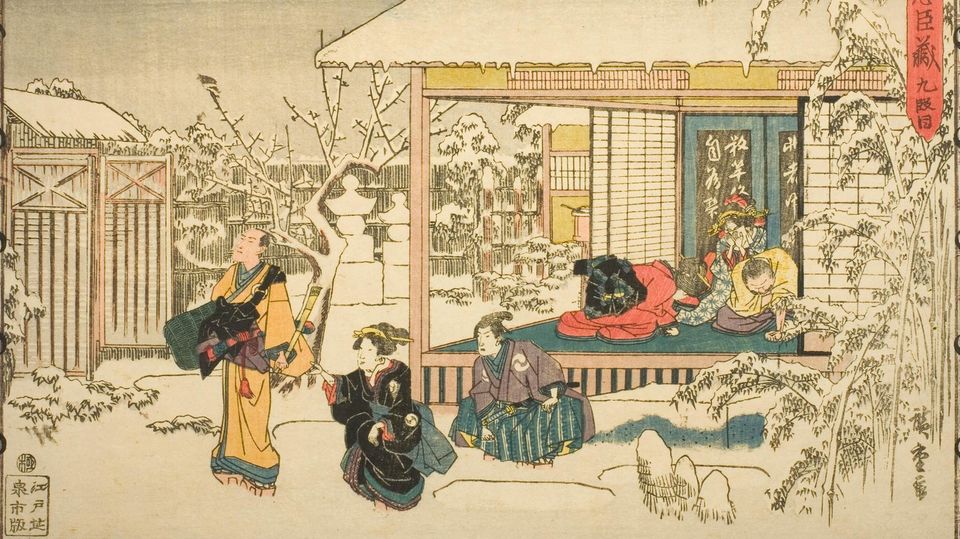

Doch spätestens ab dem 16. Jahrhundert entwickelte sich die Selbsttötung zu einer Zeremonie mit festen Regeln. Das legen Schriften nahe, die regelrechte Anleitungen zum Seppuku enthalten: So kamen als Schauplätze – je nach Rang des Samurais – Paläste, Tempel, Gärten, aber auch Gefängnisse infrage. Weihrauch sollte den Ort in einen wohltuenden Duft hüllen. Die Anweisung "Hauptpunkte des Bauch-Aufschneidens" aus dem 18. Jahrhundert rät dazu, Räumlichkeiten abzudunkeln, um Gästen allzu detaillierte Blicke auf das Geschehen zu ersparen – und im Garten schon mal ein Loch für den Kopf des Samurais auszuheben.

Der Todgeweihte hatte sich ausgiebig zu reinigen, zu rasieren und die Haare zu einem festen Knoten zusammenzubinden. Das Schwert, sein Tötungsinstrument, sollte eine etwa 25 Zentimeter lange Klinge haben. Viele Samurai sprachen noch ein Gedicht , bevor sie zur Tat schritten.

© Ando Hiroshige

Die "Regeln des Bauchaufschneidens" erklären die Vorgehensweise in neun Schritten: So sollte der Samurai in Sitzhaltung mit der rechten Hand den Einschnitt oberhalb des Bauchnabels von links nach rechts vornehmen, nicht breiter als 15 Zentimeter, nicht tiefer als 2,5 Zentimeter. Dann galt es, die Klinge unterhalb des Bauchnabels zu führen, wenn nötig mit beiden Händen. Schließlich sollte der Samurai sein Schwert auf dem rechten Knie ablegen.

Von entscheidender Bedeutung bei dem Ritual war der Kaishaku oder Kaishakunin, der persönliche Assistent des Elitekriegers. Seine Aufgabe war es, den Sterbenden mit einem gezielten Kopfschlag zu erlösen. Dazu wartete der Kaishaku auf ein Signal: Zeigte etwa der vor ihm sitzende Samurai mit der Schwertklinge auf seinen Bauch, sollte der Assistent losschlagen.

Seppuku war ein Privileg der Elite Japans

Allerdings deuten die Ausführungen in historischen Regelbüchern darauf hin, dass der Suizidant den ersten Hieb mitunter überlebte – etwa weil das Schwert im Nacken stecken blieb. In solchen Fällen drohte dem Kaishaku lebenslanger Ehrverlust. Auch hatte er dafür zu sorgen, dass der Körper des Toten nach vorn fiel, nicht etwa zur Seite. Nach der Prozedur sollten weitere Assistenten den abgeschlagenen Kopf am Zopf hochheben und anwesenden Zeugen präsentieren, die schließlich die ordnungsgemäße Durchführung des Seppuku bestätigten.

Nicht immer jedoch entschieden sich Samurai selbst zum Seppuku. Den Suizid konnten Machthaber auch anordnen – etwa als Strafe für Mord, Korruption oder Beleidigung eines Vorgesetzten. Trotzdem "handelte es sich um ein symbolisches Privileg einer Eliteklasse, niemals um ein Mittel der Demütigung oder Erniedrigung", erklärt Andrew Rankin. "Bürgerliche wurden zerstückelt, verbrannt oder gekreuzigt. Der Samurai beendete sein Leben selbst."

Nur so ist zu erklären, warum manch verurteilter Straftäter ein Seppuku erbat: Als der Samurai Nagao Uemon bei dem Fürsten Uesugi Kenshin 1560 in Ungnade fiel, sollte er als Strafe den Samurai-Status verlieren. Seine Familie bat den Machthaber, das Strafmaß zu mildern – mit Seppuku. Tatsächlich gestattete Uesugi Kenshin dem gefallenen Samurai den rituellen Freitod.

So bot Seppuku einen vermeintlichen Ausweg aus verschiedenen Situationen: um die Ehre nach einer Niederlage im Kampf wieder herzustellen, Verantwortung für eigene Fehler zu übernehmen, die eigene Unschuld zu beweisen oder um seinem Herren in den Tod zu folgen.

Der Begriff Harakiri gilt in Japan als veraltet

Der Freitod als Möglichkeit, Ehre zu gewinnen? Tatsächlich sehen Forschende in Japan eine spezielle Kultur des Suizids: von Seppuku und Shinjū – dem Selbsttötungspakt zweier Liebender – über die berüchtigten Kamikaze-Flieger des Zweiten Weltkriegs bis in die Gegenwart hinein. "In Japan ist Suizid eine allgemein akzeptierte Erscheinung", meint etwa die Japanologin Nina Hucovičová.

© akg-images

Die Ursprünge dafür sieht sie insbesondere in konfuzianischen Traditionen: "Die japanische Mentalität, die das Kollektiv über das Individuum stellt, hat bis heute Bestand, allen westlichen Modernisierungs- und Individualisierungsprozessen, die sie allmählich aufbrechen, zum Trotz." In diesem Sinn ließen sich Seppuku und andere Formen von Suizid als eine Art Wiedergutmachung am Gemeinschaftswohl für individuelle Fehlleistungen verstehen.

In der Frühen Neuzeit verbreiteten internationale Reisende die Erzählung vom tödlichen Samurai-Ritual schließlich auch in Europa – vornehmlich jedoch nicht unter dem Begriff Seppuku, sondern Harakiri. Er stammt zwar ebenfalls aus dem Japanischen, aber: "Während Seppuku in der neutralen Sprache von Regierungserklärungen und Gerichtsakten verwendet wurde, tauchte Harakiri oft in reißerischen Titeln von literarischen und dramatischen Werken auf", erklärt Andrew Rankin. In der Neuzeit sei Harakiri mehr und mehr in Vergessenheit geraten – sodass dieser Begriff heute in Japan veraltet sei.

Als der japanische Kaiser sein Land in den 1860er- und 70er-Jahren radikal nach westlichem Vorbild modernisierte, läutete er auch das Ende der Samurai ein. Der alte Kriegeradel verlor seine Privilegien, Seppuku als juristische Strafe wurde abgeschafft.

Die alte Tradition aber lebte dennoch fort. Der letzte öffentlich bekannt gewordene Seppuku ereignete sich 1970 – und schockierte die Welt: Nach einem gescheiterten Putschversuch rammte der Schriftsteller und Politaktivist Yukio Mishima nach Samurai-Vorbild am 25. November ein Schwert in seinen Leib. Der Vertraute, den er zum Kaishaku ernannte hatte, versuchte daraufhin drei Mal, Mishimas Kopf abzuschlagen – vergeblich. Schließlich sprang ein anderer Anhänger hinzu und beendete dessen Todesqualen.

Noch Ende 2024 warben Veranstalter in der Stadt Matsue für einen Seppuku-Wettbewerb, bei dem Teilnehmer das Ritual samt Todeskampf so authentisch wie möglich nachstellen sollten. Nach heftiger Kritik sagten die Organisatoren den Wettbewerb ab.

,regionOfInterest=(977,357)&hash=1c380806d77473eb3cf0f54cfc6d950f711e80c6ae334d72a53a1def183d4fe4#)

,regionOfInterest=(1466,271)&hash=e0c08ae035d2160df1bb7a39ea17f14505e7de4ea4d31dcaa7f5c9da441fc391#)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/1d/5f/1d5f4bd3b45d24bf26818f53b78b54ff/0123885015v2.jpeg?#)