Richtig Umtopfen: Was bei der Drainage im Blumentopf oft falsch läuft – und wie es besser geht

Eine dicke Schicht Blähton soll für eine Drainage im Blumentopf sorgen, heißt es. Tatsächlich ist die Methode kontraproduktiv. Das zeigt die Physik. Es gibt eine bessere Alternative

Eine dicke Schicht Blähton soll für eine Drainage im Blumentopf sorgen, heißt es. Tatsächlich ist die Methode kontraproduktiv. Das zeigt die Physik. Es gibt eine bessere Alternative

"Wichtig ist, dass man unten eine gute Drainage hat", sagt der ältere Herr in Gartenschürze im Nachmittagsfernsehen eines Regionalsenders. Mit großen Händen hält er eine Schüssel voller murmelartiger brauner Kügelchen in die Kamera: Blähton. Den Blähton, sagt er, solle man unten in den Blumentopf füllen, bevor man ihn bepflanzt. Darüber kommt ein Vlies, damit sich die Kügelchen nachher nicht mit Erde vermischen.

Der Blähton soll für eine "Drainage" sorgen, also dafür, dass überschüssiges Wasser besser aus der Erde nach unten abfließt. Doch leider funktioniert das nicht. Die Blähton-Drainage ist ein Mythos, der seit Jahrzehnten durch Gartenforen und Fernsehsendungen spukt.

Der sensible Rosmarin verzeiht die verkorkste Drainage im Blumentopf nicht

Auch ich habe lange geglaubt, dass eine Schicht Blähton unten in den Topf gehört, und es so praktiziert. Schließlich klingt das Prinzip schlüssig und wird von zahlreichen Gartenratgebern empfohlen. Erste Zweifel überkamen mich, als die Blätter meines Rosmarins nach dem Umtopfen in einen Kübel mit Blähton-Drainage plötzlich gelb wurden und er in Panikblüte ausbrach.

© spline_x

Durch Zufall stieß ich auf einen englischsprachigen Blogeintrag, in dem genau aufgeschlüsselt wird, warum die Blähton-Methode nicht nur nicht funktionieren kann, sondern sogar schädlich ist. Gerade für Trockenheit liebende Pflanzen. Der Grund sind physikalische Gesetzmäßigkeiten, die jeder Gärtner kennen sollte.

Wie Blähton zu nassen Wurzeln führt – die simple Physik der Entwässerung

Man stelle sich einen Topf randvoll gefüllt mit Blumenerde vor. Gießt man nun Wasser darauf, wird sich die Erde vollsaugen, bis sie keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen kann. Der Rest fließt nach unten aus den Löchern ab. Was man von außen nicht sieht: Nun haben sich im Topf zwei Schichten gebildet.

Die obere Schicht ist mäßig feucht, wenn man den Finger hineinsteckt. Die unterste, den Blicken verborgene Schicht am Topfboden hingegen ist nass. Kommt die nasse Schicht in Berührung mit Pflanzenwurzeln, kann Fäulnis entstehen, die oft tödlich ist. Das ist gerade im Winter, wenn es viel regnet, ein Problem.

Um zu verstehen, warum Blähton das Problem verschlimmert, muss man wissen, weshalb die nasse Schicht überhaupt entsteht. Dafür ist ein bisschen Physik nötig. In nasser Erde herrscht nämlich ein Gleichgewicht zwischen mehreren Kräften:

- Adhäsionskräfte lassen die Wassermoleküle an den Partikeln der Erde haften wie Katzenhaare an einem Wollpullover

- Kohäsionskräfte halten die Wassermoleküle untereinander fest, gleich Magneten, die sich gegenseitig anziehen und eine stabile Kette bilden

Beide Kräfte zusammengenommen sorgen für einen Kapillareffekt, der das Wasser nach oben zieht, dorthin, wo die Erde trockener ist – allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt. Denn als Gegenspieler zieht die Schwerkraft das Wasser genau in die entgegengesetzte Richtung, gen Topfboden.

So pendelt sich ein Gleichgewicht zwischen Kapillareffekt und Schwerkraft ein, das dafür sorgt, dass sich im unteren Teil des Topfes eine Zone mit Staunässe bildet, während es darüber trockener ist. Denken Sie an ein nasses Handtuch auf einer Leine, das oben schon fast getrocknet, unten jedoch noch klatschnass ist.

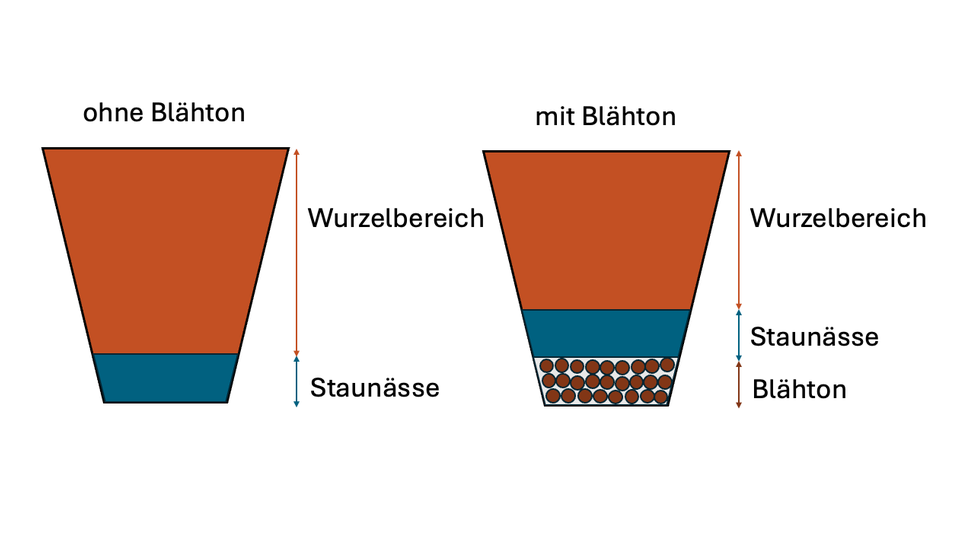

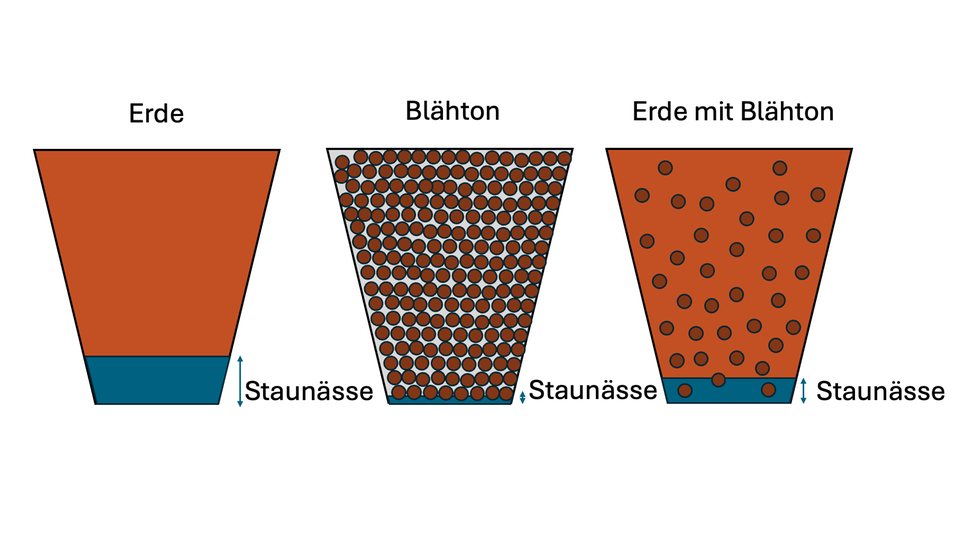

© GEO Maria Kirady

Welche Rolle spielt nun der Blähton bei dem Ganzen? Am Topfboden ändert er am Kräftegleichgewicht rein gar nichts. Er führt lediglich dazu, dass sich die Zone mit der Staunässe nach oben hin verschiebt (siehe Abbildung). Denn Wasser fließt entgegen landläufiger Meinung nicht gern von einem Medium (Erde) zu einem anderen (Blähton).

In der Konsequenz schrumpft der obere, wurzelfreundliche Anteil des Erdvolumens, der weniger nass und besser durchlüftet ist. Damit verkleinert sich de facto der Wurzelraum der Pflanze. Sie ist dadurch nicht nur in ihrem Wachstum begrenzt, schlimmstenfalls wird sie durch das Umtopfen sogar in den Bereich der Staunässe gezwungen – wo ihre Wurzeln zu faulen beginnen.

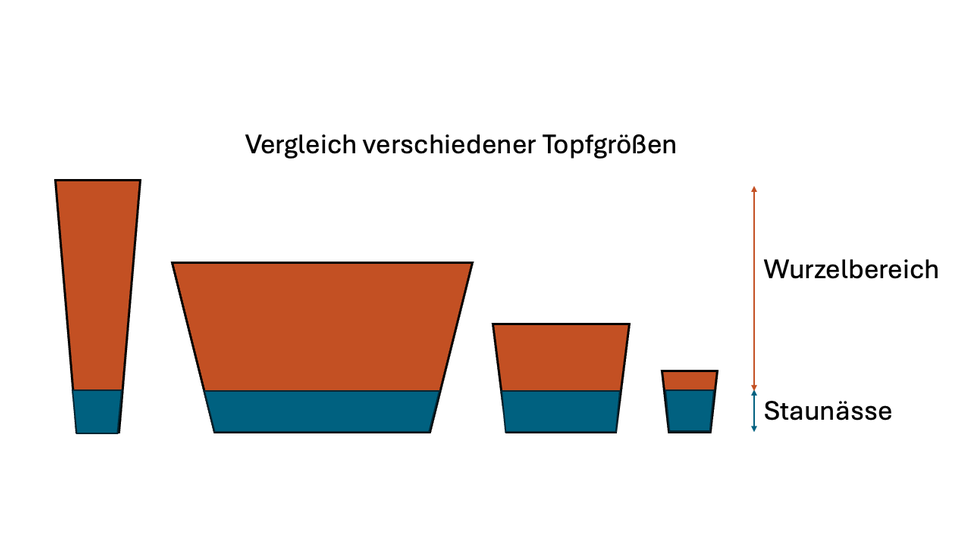

Je niedriger der Topf, desto gravierender die Staunässe

Noch deutlicher wird die Problematik, wenn man verschiedene Topfgrößen miteinander vergleicht: Je niedriger der Topf, desto größer ist der Anteil des Erdvolumens, der von Staunässe bedroht ist. In einem kleinen Topf (rechts) nimmt die Staunässe auch ohne Blähton deutlich mehr Raum ein als in einem hohen Gefäß (links).

© GEO Maria Kirady

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Blähton im Topfboden in Ausnahmefällen sinnvoll sein kann. Zum Beispiel wenn man ein zu großes Hochbeet füllen und Gewicht sparen möchte. Blähton ist leicht und strukturstabil und zersetzt sich im Gegensatz zu anderen Materialien wie Holz nicht mit der Zeit. Die Regeln zur Vermeidung von Staunässe gelten aber auch hier.

Was ist die Lösung für das Staunässeproblem? Blähton! Aber anders

Wer Staunässe verhindern möchte, mischt die Erde idealserweise so an, dass sie gar nicht erst übermäßig viel Wasser halten kann. Dafür sorgen glatte Oberflächen und große Hohlräume.

An glatten Oberflächen kann die Adhäsionskraft schlechter wirken als an feinkrümeliger Erde. Große Hohlräume brechen die Kohäsionskraft. Denn Wasser kann zwar Brücken bilden, aber nicht über unbegrenzte Entfernung hinweg. Das lässt sich demonstrieren, indem man zwei nasse Zeigefinger aneinander hält. Entfernen sich die Finger, bildet das Wasser zunächst eine Brücke, die mit zunehmendem Abstand jedoch reißt.

Glatte Oberflächen und Hohlräume lassen sich leicht erzeugen, indem man der Erde gröbere Materialien untermischt. Bei spezieller Kübelpflanzenerde aus dem Baumarkt ist das bestenfalls sogar bereits geschehen. Andernfalls kommt wieder der Blähton ins Spiel. Er sorgt tatsächlich für eine Drainage, wenn man ihn gleichmäßig unter die Erde mischt. Blähton ist allerdings kostspielig, ebenso Lavasplit. Günstigere Alternativen sind Kies oder Sand, die jedoch das Gewicht erhöhen. Das ist nicht gerade rückenfreundlich und kann auf Balkonen sogar zum Statikproblem werden.

© GEO Maria Kirady

Darum wählen viele professionelle Gärtnereien Gartenperlit. Das sind kleine weiße Kügelchen aus Vulkangestein. Diese gibt es ausgesprochen billig zu kaufen. Auf der Verpackung sollte allerdings vermerkt sein, dass sie für den Gartenbau geeignet sind und keine Schadstoffe enthalten. Zudem sollte man staubiges Perlit vor der Verwendung gut anfeuchten, da sonst die Gefahr besteht, den mineralischen Staub einzuatmen. Gleiches gilt für das etwas teurere Vermiculit.

Wie viel Blähton oder Perlit soll es denn sein?

Auf diese Frage gibt es keine pauschale Antwort. Hier ist etwas Fingerspitzengefühl und Erfahrung gefragt. Als erste Orientierung können Rezepte für Erdmischungen dienen, die man im Internet für verschiedene Pflanzen findet. Tomaten etwa brauchen viele Nährstoffe und Feuchtigkeit. Deshalb sollte die Erdmischung bei ihnen tendenziell etwas mehr Kompost und weniger Drainagematerial enthalten als beispielsweise bei mediterranen Kräutern oder Wildblumen, die bei Staunässe schnell eingehen.

Auch der Topf selbst spielt eine Rolle. Kleine Töpfe, etwa für Basilikum oder Anzuchtgefäße, benötigen mehr Drainagematerial als hohe. Nicht glasierte Tontöpfe verdunsten überschüssiges Wasser zum Teil über ihre Oberfläche, sind aber im Sommer eher trockenheitsgefährdet als Plastiktöpfe. Letztere wiederum verfügen in der Regel über mehr und ausgeklügeltere Abflusslöcher.

Zudem gilt die Faustregel, dass im Kübel mehr Pflanzen durch zu viel Gießen eingehen, als durch zu wenig. Bekommt eine Pflanze nasse Füße, macht sich das recht schnell in gelben oder welken Blättern bemerkbar. Riecht die Erde am Topfboden bereits faulig, ist schnelles Umtopfen und Trockenlegen gefragt.

Und der Rosmarin? Seit ich ihn erneut umgetopft und eine große Portion Sand und Blähton in die Erde gemischt habe, wächst er so kräftig wie nie zuvor. Ich habe kein einziges gelbes Blatt mehr gesehen – und erfreue mich nun an einem unbegrenzten Vorrat des ätherisch duftenden Gewürzes.