Mikroplastik: Insektenlarven bauen schon seit über 50 Jahren mit Kunststoff

Die Larven von Köcherfliegen konstruieren sich ihre eigene Schutzhülle und nutzen dafür nicht nur Pflanzenteile und Steinchen – sondern auch Plastik. Und das schon seit 1971

Die Larven von Köcherfliegen konstruieren sich ihre eigene Schutzhülle und nutzen dafür nicht nur Pflanzenteile und Steinchen – sondern auch Plastik. Und das schon seit 1971

Mikroplastik ist heute buchstäblich überall: im Eis der Antarktis, in der Tiefsee ebenso wie in unseren Gehirnen. Doch wann fing das alles an? Ein Forschungsteam aus den Niederlanden ist nun einen ungewöhnlichen Weg gegangen, um den Beginn des Umweltproblems in Binnengewässern zu datieren: Sie analysierten die Baustoffe der Gehäuse von Köcherfliegenlarven.

Die Insekten verbringen einen Großteil ihres Lebens im Larvenstadium im Wasser – und bauen sich zu ihrem eigenen Schutz Köcher (daher der Name) oder Hüllen, in die sie sich bei Gefahr zurückziehen. Das Baumaterial besteht meist aus pflanzlichen oder mineralischen Partikeln passender Größe. Was die Tiere eben so finden in ihrer aquatischen Umgebung.

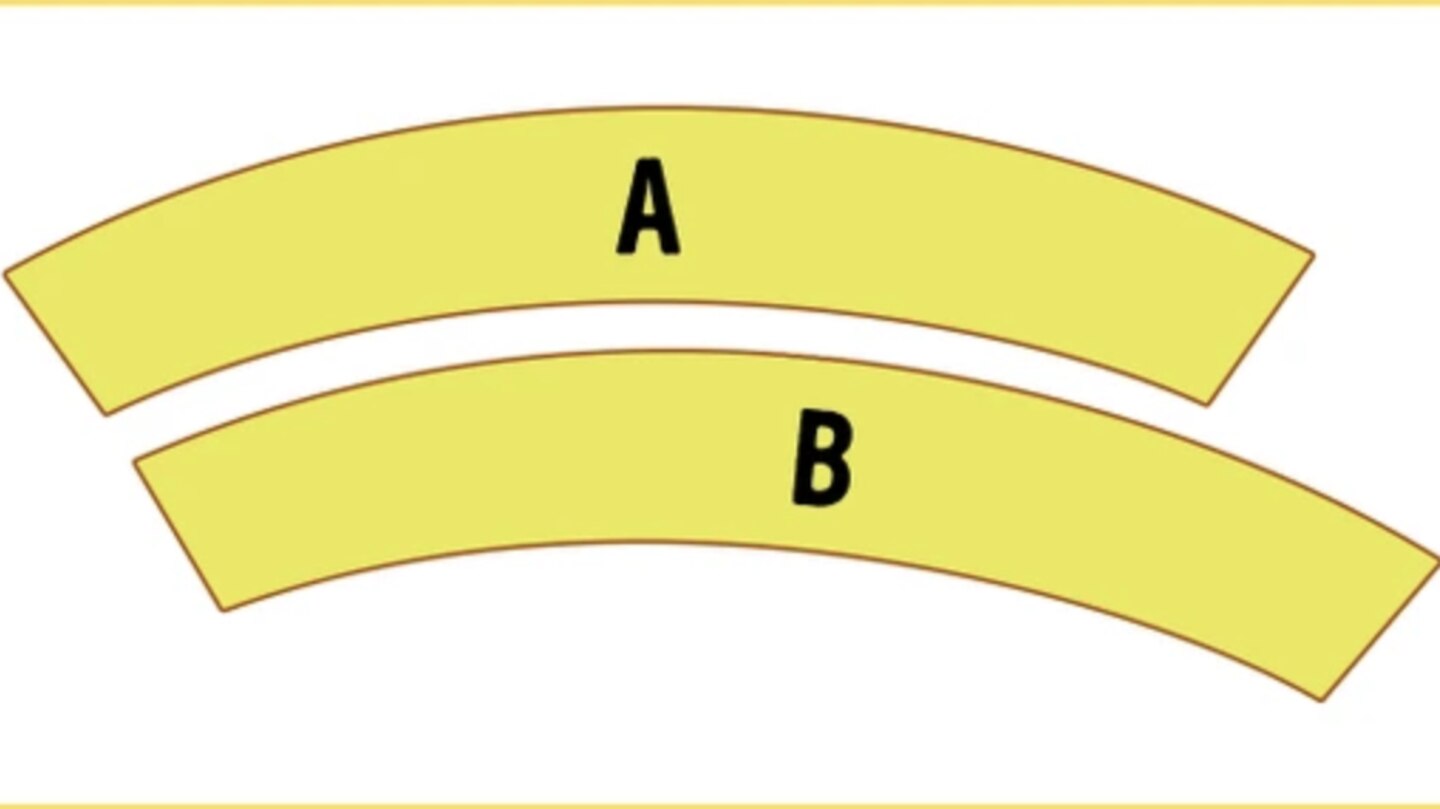

© Photographs: (A) Auke-Florian Hiemstra, (B-D) Pasquale Ciliberti.

Auke-Florian Hiemstra vom Naturalis Biodiversity Center in Leiden musste mit seinem Forschungsteam nicht einmal Gummistiefel anziehen und, mit einem Kescher bewaffnet, Gräben und Bäche absuchen: Die Forschenden haben teils jahrzehntealte Exemplare aus naturkundlichen Sammlungen unter die Lupe genommen – und nutzten dabei auch modernste Verfahren. So lassen sich mit energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDX) typische Zusatzstoffe moderner Kunststoffe aufspüren, darunter Titan, Barium, Schwefel, Zink, Chlor und Blei.

Gleich mehrfach wurde das Team fündig. Eine Larvenhülle aus einem Bach in der Nähe der niederländischen Stadt Loenen mit dem handgeschriebenen Vermerk "1971" erwies sich als Volltreffer: Zwei eingearbeitete gelbe Partikel entpuppten sich bei der Analyse als Mikroplastik. Damit ist die älteste bekannte Köcherfliegenlarven-Hülle mit Mikroplastik 47 Jahre älter als der bislang älteste Fund aus dem Jahr 2018.

Die Autoren und Autorinnen unterstreichen, dass das Gehäuse nicht etwa aus einem Industriegebiet stammt, wo die Belastung mit Plastik erwartbar wäre. Das Insekt lebte direkt an der Quelle des Loenense Beek, eines Baches, der nachweislich seit dem Mittelalter von sauberem Grundwasser gespeist wird.

"Unsere Studie unterstreicht die Bedeutung der Aufbewahrung langfristiger Zeitreihen in naturkundlichen Sammlungen und deutet darauf hin, dass Mikroplastik seit mehr als 50 Jahren Auswirkungen auf Süßwasserspezies hat und dies auch weiterhin in zunehmendem Maße tut, da die Menge des produzierten Plastiks weiter steigt", schreiben die Autoren im Fachmagazin "Science of The Total Environment".

Einer kürzlich veröffentlichten Studie zufolge gelangt immer mehr Kunststoff in die Umwelt. Demnach wäre 2045 der Höchststand erreicht – mit insgesamt 23 Millionen Tonnen, die in diesem Jahr in den Ozeanen der Erde landen. Danach könnten die Mengen zwar zurückgehen. Allerdings dürften die Konzentrationen von Mikroplastik auch dann noch jahrelang steigen. Vor allem, weil sich die größeren Kunststoffteile mit der Zeit zersetzen – in den Meeren ebenso wie im Boden oder in kleinen Binnengewässern.

,regionOfInterest=(781,340)&hash=b98f1f7be0a4ab986ec26c74a9cc855400749a404816c8a647334c05b1457e61#)

,regionOfInterest=(773,380)&hash=f7419a2653aed9d273c0dc9f32c5706f838df8028fbf95fed2d7c74b10a5b520#)