Kommentar: Datenschutz ist Gesellschaftsschutz

1. Einleitung Technik ist politisch. IT-Sicherheit und Datenschutz sind daher nicht nur technische, sondern vor allem gesellschaftliche Themen. Der Einfluss der Tech-Oligarchen zeigt, wie digitale Technologien genutzt werden, um unser demokratisches System zu verändern – unsere Grundrechte, die die Mächtigen zügeln sollen, sind in Gefahr. Wenn ein Tech-Oligarch Empathie für Schwäche hält und staatliche Sozialleistungen […]

1. Einleitung

Technik ist politisch. IT-Sicherheit und Datenschutz sind daher nicht nur technische, sondern vor allem gesellschaftliche Themen. Der Einfluss der Tech-Oligarchen zeigt, wie digitale Technologien genutzt werden, um unser demokratisches System zu verändern – unsere Grundrechte, die die Mächtigen zügeln sollen, sind in Gefahr.

Wenn ein Tech-Oligarch Empathie für Schwäche hält und staatliche Sozialleistungen pauschal als Betrug verurteilt, offenbart sich eine Ideologie, die das Grundverständnis ablehnt, dass Menschenwürde jedem Menschen zukommt. Diese Anerkennung kommt dem Menschen aufgrund seines Menschseins zu – sie ist blind gegenüber seiner ethnischen Herkunft oder seiner wirtschaftlichen Situation. Menschenwürde hängt nicht vom Gutdünken eines Wohlhabenden ab. Sie ist keine Eigenschaft, die sich am persönlichen Reichtum misst.

Dennoch erleben wir gerade, wie die ideologische Menschenverachtung der Tech-Oligarchen in den USA zur offiziellen Politik erhoben wird: Die Regierungsorganisation DOGE versucht, umfassenden Zugriff auf Sozialversicherungsdaten zu erhalten. Ziel ist nicht der Schutz der Menschen, sondern die Aushöhlung der sozialen Sicherungssysteme.

IT-Sicherheit und Datenschutz sind in diesem Zusammenhang weit mehr als individuelle Rechte – sie sind Schutzmechanismen gegen Machtmissbrauch und damit essentiell für eine funktionierende Demokratie.

2. Unfähigkeit zur Empathie

Technik gestaltet unsere Gesellschaft. Technik ist deshalb politisch. IT-Sicherheit und Datenschutz sind deshalb politisch. Das sieht man an dem giftigen Gebräu, das derzeit in den USA gesellschaftlich und politisch zubereitet wird. Dazu müssen wir Technik nicht nur im engeren Sinne ihrer Funktionen verstehen, sondern auch vom Weltbild derer, die an der Wiege dieser Technik stehen. Denn Technik entfaltet auch eine zivilisatorische Kraft. Wenn ein Tech-Oligarch Empathie als die »[…] grundlegende Schwäche der westlichen Zivilisation […]« (Wolf, 2025) sieht und davon spricht, »[…] Empathie sei »waffentauglich« gemacht worden […]« (Wolf, 2025), dann ist das ein Angriff auf die politischen und sozialen Errungenschaften der Demokratie.

Denn ein Grundpfeiler unseres Grundgesetzes ist die Würde des Menschen. Es ist die Empathie, die dazu befähigt, anderen Menschen Würde zuzugestehen, weil sie Menschen sind. Oder wie es das Verwaltungsgericht München in Anlehnung an das Bundesverfassungsgericht ausdrückt:

[…] ist Menschenwürde egalitär; sie gründet ausschließlich in der Zugehörigkeit zur menschlichen Gattung und ist unabhängig von Merkmalen wie Herkunft, Rasse, Lebensalter oder Geschlecht. Dem Achtungsanspruch des Einzelnen als Person ist die Anerkennung als gleichberechtigtes Mitglied in der rechtlich verfassten Gemeinschaft immanent […]

- Die Parallele: Die Partei, deren Landesverband sich gegen die Beobachtung durch den Verfassungsschutz wehrte, wurde im Wahlkampf vom Tech-Oligarchen unterstützt.

- Die Gemeinsamkeit: Empathie für andere Menschen als Grundprämisse der Demokratie wird als Schwäche verstanden.

Dabei ist dies die harte Lektion deutscher Geschichte:

In meiner Arbeit mit den Angeklagten (in den Nürnberger Prozessen 1945-1949) habe ich nach dem Wesen des Bösen gesucht, und ich glaube, dass ich der Definition nahe gekommen bin. Ein Mangel an Empathie. Es ist das eine Merkmal, das alle Angeklagten verbindet, eine echte Unfähigkeit, mit ihren Mitmenschen zu fühlen.

(Zitat stammt von Gustave Gilbert).

Die Unfähigkeit eines Tech-Oligarchen, Empathie zu verstehen, macht ihn gesellschaftlich gefährlich. Wir haben die Gestaltung unserer Zukunft bereits an technische Innovatoren ausgelagert – warum sollten Tech-Oligarchen nicht auch unser politisches System gestalten und ihre Ambitionen, Ideologien wie den Markt als überlegene Gesellschaftsform, verwirklichen wollen?

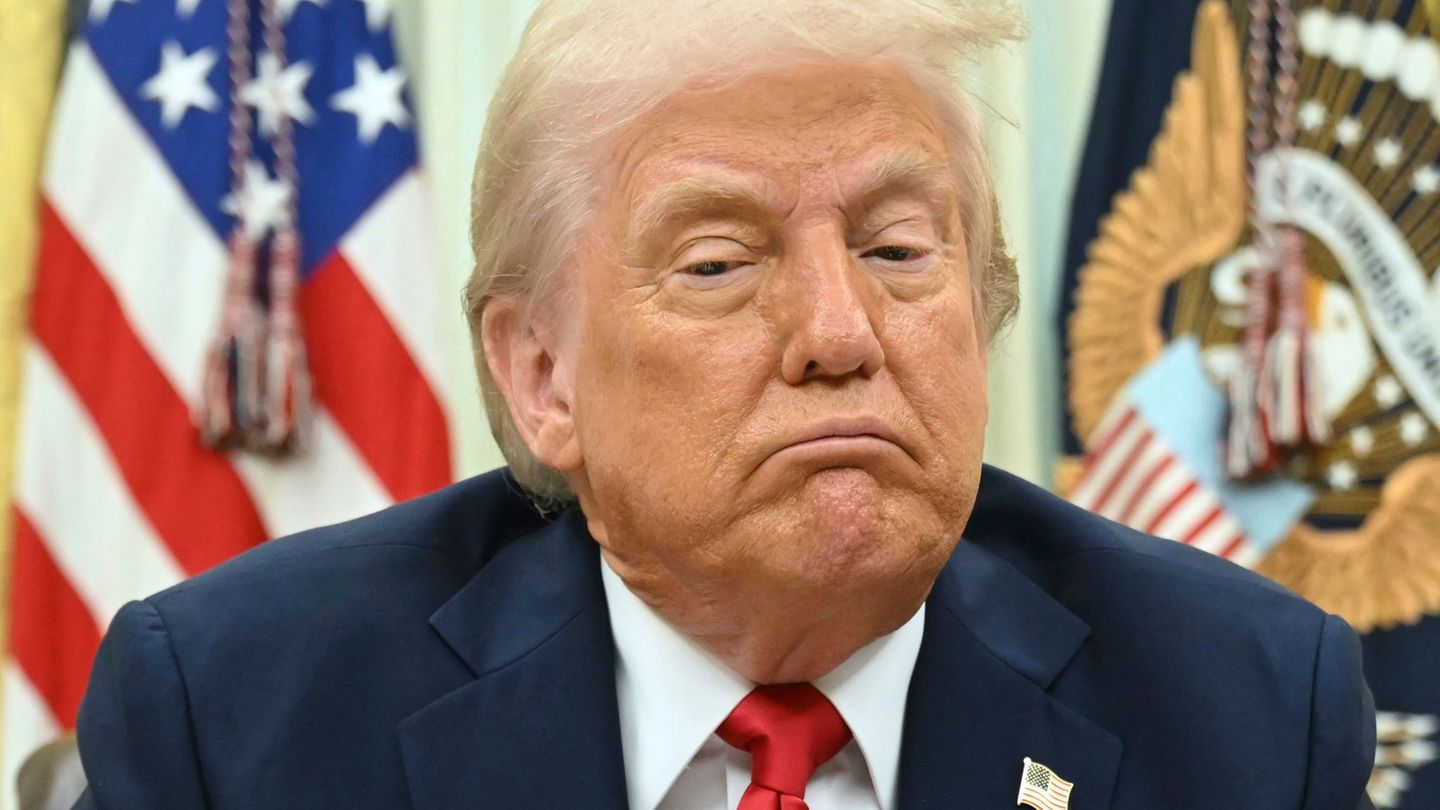

Die US-Regierung ist auf dem besten Weg, zum politischen Arm des Silicon Valley zu verkommen. Ausdruck dessen ist die US-Regierungsorganisation DOGE, für die der Tech-Oligarch Musk spricht. Die Turbulenzen, die diese umstrittene Organisation in den Datenverarbeitungs- und IT-Systemen des US-Staates verursacht, sind Teil der Umsetzung der Ambitionen der Tech-Oligarchen. Sie dienen den Interessen dieser Tech-Mogule, weil die Regulierungsfähigkeit des amerikanischen Staates zerstört wird – ethische Grundsätze spielen dabei keine Rolle.

Es war ein Tech-Investor, der jene antidemokratische Geisteshaltung formulierte, deren Umsetzung wir jetzt erleben: »[…] dass ich Freiheit und Demokratie nicht mehr für vereinbar halte« (Fanta, 2021). Er meint damit nicht, dass der Rechtsstaat in einer Demokratie die Freiheit nicht mehr schützt. Er meint, dass seine persönliche Freiheit – die Ausübung seiner Willkürmacht – durch das Rechtsprinzip einer Demokratie eingeschränkt wird.

Es ist daher kein Zufall, dass DOGE an die »[…] persönlichen und privaten Informationen von Millionen Amerikanern [… ]« (Süßmann & Dpa, 2025) der Sozialversicherungsbehörde gelangen möchte. Schließlich glauben die Tech-Oligrachen an den Markt: »Wir glauben, dass Märkte der Weg sind, um gesellschaftlichen Wohlstand für alles andere zu schaffen, was wir bezahlen wollen, einschließlich […], Sozialprogramme […].« (Andreessen, o.D.) und nicht an den demokratischen Staat.

Alles, was der Staat und nicht der Markt regelt, muss demnach als verdächtig oder, wie Musk sagt, als »Betrugsepidemie« (Süßmann & Dpa, 2025) angesehen werden:

Wir glauben, dass es keinen Konflikt zwischen kapitalistischen Gewinnen und einem sozialen Wohlfahrtssystem gibt, das die Schwachen schützt. Im Gegenteil, sie sind aufeinander abgestimmt – die Produktion von Märkten schafft den wirtschaftlichen Wohlstand, der alles andere bezahlt, was wir als

Gesellschaft wollen. […].

Wenn der Tech-Oligarch Musk Menschen, die staatliche Leistungen beziehen, vorverurteilt: »Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich mir zu 100 % sicher, dass das Ausmaß des Betrugs bei den staatlichen Leistungen (Sozialversicherung, Medicare, Mediaid, Sozialhilfe, Invalidität usw.) die Summe aller privaten Betrügereien, von denen Sie je gehört haben, bei WEITEM übersteigt.« (US-District Court of Maryland, 2025), dann wird deutlich, dass ein empathieunfähiger Ideologe – ähnliches kennen wir auch hierzulande aus der Diskussion um das Bürgergeld – lieber arme Menschen bekämpft, als die Armut zu bekämpfen. Das Leitmotiv dahinter ist »[…] die Überzeugung, dass Empathie für den Einzelnen das Kollektiv teuer zu stehen kommt.« (Wolf, 2025). Diese Unfähigkeit zur Empathie ist kein Einzelfall, wie die Äußerungen des – man ahnt es – wohlhabenden Handelsministers der Trump-Administration zeigen: »[…] seine 94-jährige Schwiegermutter würde sich nicht über einen fehlenden Sozialversicherungsscheck beschweren, und jemand, der das täte, sei ein »Betrüger«.« (Li, 2025).

Es ist die ideologisch verbrämte Objektivierung von Menschen durch den Generalverdacht, Betrüger zu sein, die Menschen ihrer Würde beraubt: »Die Sozialversicherung ermöglicht es ihnen, in Würde zu altern. […] Sie sind besorgt darüber, dass die DOGE ihre persönlichen Daten verwendet, um erhebliche Kürzungen des Programms zu rechtfertigen oder ihre [künstlichen Intelligenz-]Modelle für den eigenen Profit zu trainieren.« (US-District Court of Maryland, 2025).

Die Befürchtung der Betroffenen, nicht nur ihrer Würde, sondern auch ihrer Daten beraubt zu werden, ist zwar spekulativ, aber angesichts der Tatsache, dass die […] DOGE-Teams uneingeschränkten Zugang zu den persönlichen und privaten Daten von Millionen von Amerikanern, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Sozialversicherungsnummern, Krankenakten, psychiatrische Akten, Krankenhausakten, Führerscheinnummern, Bank- und Kreditkarteninformationen, Steuerinformationen, Einkommensgeschichte, Arbeitsgeschichte, Geburts- und Heiratsurkunden sowie Wohn- und Arbeitsadressen.« (US-District Court of Maryland, 2025), mehr als verständlich.

Dreh- und Angelpunkt dieser, wie eine amerikanische Richterin es nannte, »Schnüffeltour (engl. fishing expedition)« (US-District Court of Maryland, 2025) von DOGE durch die Sozialversicherungsbehörde sind jedenfalls Daten und IT. Damit wird deutlich, was IT-Sicherheit und Datenschutz in der Informationsgesellschaft sind: Nämlich Schutz der Gesellschaft.

3. Datenschutz ist Gesellschaftschutz

Es ist eine bittere Ironie, dass der US-Privacy Act von 1974, der die Verarbeitung von Daten amerikanischer Bürger durch staatliche Stellen in den USA regelt, unter dem Eindruck einer Reihe von »schwerwiegenden Missbräuchen staatlicher Macht […]« (Contributors to Wikimedia projects, 2025) durch US-Präsident Nixon entstand, die im Watergate Skandal gipfelten.

Damals ging es darum, die Wissensmacht der Bundesbehörden vor dem willkürlichen Missbrauch durch den US-Präsidenten zu schützen: Nixon wollte das Machtwissen gegen seine politischen Gegner und für seine eigenen Interessen einsetzen. Einige Jahrzehnte später »[…] hat ein Industriemogul (Anm. d. Verf.: Musk) mit zahllosen Interessenkonflikten – ganz zu schweigen von einer unklaren Rolle in der Verwaltung – Zugang zu geschützten, privaten Daten über fast jede Person im Land gesucht und erhalten. […]« (US-District Court of Maryland, 2025). Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen Politik und Tech-Wirtschaft. Gleich bleibt nur das egoistische Interesse an Macht (über andere).

Einen Vorgeschmack auf die Macht der Deutungshoheit lieferte Tech-Oligarch Musk wenige Tage nach dem Zugriff von DOGE-Agenten auf Daten der Sozialversicherung: »Bei einer flüchtigen Prüfung der Sozialversicherung haben wir Leute gefunden, die 150 Jahre alt sind. Kennen Sie jemanden, der 150 Jahre alt ist? Ich weiß es nicht. Sie sollten im Guinness-Buch der Rekorde stehen […] Das ist also ein Fall, bei dem ich denke, dass sie wahrscheinlich tot sind.« (Gilbert, 2025). Dass es sich dabei eher um die Bestätigung von Musks Behauptung einer »Betrugsepidemie« (Süßmann & Dpa, 2025) als um Fakten handelt, dürfte niemanden mehr überraschen. Auf die genauen Umstände kommen wir später zurück, hier nur so viel: Der Begriff Legacy-Code existiert nicht umsonst.

Ob DOGE nur eine temporäre Organisation oder eine Behörde ist und damit unter den US-Privacy Act von 1974 fällt, müssen letztlich die US-Gerichte entscheiden. Aber: Ähnlich wie in allen demokratischen Rechtsordnungen, so unterschiedlich sie auch ausgestaltet sein mögen, ist die Frage nach dem konkreten Zweck einer Maßnahme – vage Vermutungen oder Annahmen reichen für Grundrechtseingriffe nicht aus. Dass es sich um Grundrechtseingriffe handelt, wird übrigens auch in den USA so gesehen: »Das Recht auf Privatsphäre ist ein persönliches und grundlegendes Recht, das durch die Verfassung der Vereinigten Staaten geschützt wird.« (US-District Court of Maryland, 2025). DOGE bräuchte also handfeste Gründe für den Zugriff auf Millionen von Sozialversicherungsdaten.

Hier stellt sich dann auch die Frage, warum eine Organisation, deren Aufgabe es eigentlich ist, das die »[…] Technologie und Software der Bundesregierung modernisiert werden, um die Effizienz und Produktivität der Regierung zu maximieren. […]« (The White House, 2025), sich überhaupt mit Betrugsermittlungen befasst. Oder um es mit den Worten einer ehemaligen leitenden Angestellten der Sozialversicherungsbehörde zu sagen: »[…] Die von der DOGE angeforderten Informationen schienen in drei Kategorien zu fallen: (1) unwahre Behauptungen in Bezug auf Leistungszahlungen an verstorbene Personen im fortgeschrittenen Alter; (2) Bedenken in Bezug auf einzelne Sozialversicherungsnummern, die mehrere Leistungen erhalten (was normal ist, wenn mehrere Familienmitglieder über einen Lohnempfänger Leistungen erhalten); und (3) Zahlungen an Personen ohne Sozialversicherungsnummer. […]« (US-District Court of Maryland, 2025).

Kurzum, um eine »Betrugsepidemie« (Süßmann & Dpa, 2025) aufzudecken, die auf »[…] kaum mehr als einem Verdacht« (US-District Court of Maryland, 2025) beruht. Dieser Verdacht – manche würden ihn Verschwörungstheorie nennen – entspringt einer feindseligen Ideologie, die die Idee des demokratischen Staates bekämpfen will: »Unser Feind sind Institutionen, die in ihrer Jugend vital, energisch und wahrheitssuchend waren, jetzt aber kompromittiert, zersetzt und zusammengebrochen sind – sie verhindern den Fortschritt in immer verzweifelteren Versuchen, relevant zu bleiben, und versuchen verzweifelt, ihre weitere Finanzierung zu rechtfertigen, obwohl sie immer schlechter funktionieren und immer unfähiger werden.« (Andreessen, o.D.).

Mit anderen Worten: Alle Regeln und Institutionen in einer Demokratie sind kein Schutz der Gesellschaft, sondern ein Hindernis für den Fortschritt hin zu einer besseren Gesellschaft. In dieser Ideologie ist es undenkbar, dass eine Institution wie eine Sozialbehörde überhaupt in der Lage ist, Problemlösungsmechanismen zu entwickeln, wie z.B. die automatische Einstellung der Zahlungen für Menschen über 115 Jahre (was die US-Behörde übrigens tut). Und selbst wenn sie nicht unfähig ist, muss sie korrumpiert & kompromittiert sein, d.h. man kann sich nicht auf die Mechanismen verlassen. Und hier schließt sich der Kreis: Das Urteil steht von vornherein fest. Die Institutionen sind unfähig, zersetzt, kompromittiert und zusammengebrochen. Deshalb ist alles, was gefunden wird, ein Beweis für dieses Urteil. In dieser Ideologie sind Urteil und Verdacht dasselbe, weil die Tech-Oligarchie daran glaubt.

D.h. es geht eigentlich um Glaubensfragen und nicht um sachliche Erwägungen. Aus diesem Grund kollidieren die rechtlichen und damit auch datenschutzrechtlichen Anforderungen mit der Ideologie hinter DOGE. In einer demokratischen Rechtsordnung braucht man Fakten, um in Grundrechte einzugreifen. Wenn man aber jede Regulierung zum Schutz der Gesellschaft – und damit die Notwendigkeit, mit Fakten zu argumentieren – als Fortschrittshindernis ansieht und glaubt, Innovation sei das Heilmittel für alles, dann stellt sich nicht mehr die Frage, ob man noch auf derselben Seite eines Buches liest. Demokraten müssen sich heute fragen, ob die Tech-Oligarchen überhaupt dasselbe Buch in der Hand halten.

Das heißt, wir müssen den Datenschutz endlich als das sehen, was er ist: ein Mittel zum Schutz der Gesellschaft. Und demokratische Regierungen müssen dieses Mittel eben zum Schutz der Gesellschaft einsetzen wollen. Dazu muss man sich die Kampfansage der Tech-Oligarchen in Erinnerung rufen: »Wir haben Feinde. Unsere Feinde sind keine schlechten Menschen, sondern schlechte Ideen.« (Andreessen, o.D.). Und so muss es auch verstanden werden. Eine Kampfansage an die Idee der Demokratie. Und man muss sich immer vor Augen halten, dass diese Menschen klug genug sind, mit Begriffen wie »Demokratie« und »Freiheit« inhaltlich flexibel umzugehen – für sie sind es Begriffe, die sie interpretieren und mit Bedeutung füllen können, und keine feststehenden Werte.

4. IT-Sicherheit ist Gesellschaftschutz

Musk verkündete über seinen Kurznachrichtendienst folgende Botschaft:

[…] die Anzahl der Personen in jeder Altersgruppe, bei denen das Verstorben-Feld auf UNGÜLTIG gesetzt ist! […]

Die Zahlen in dem über seinen Kurznachrichtendienst geteilten Screenshot aus der Datenbank der Sozialversicherungsbehörde suggerierten, dass mehr als 10 Millionen Menschen im Alter von über 120 Jahren Sozialleistungen beziehen – ganz im Sinne seiner Behauptung einer »Betrugsepidemie« (Süßmann & Dpa, 2025). Dabei sparte der Technologie-Oligarch nicht an der vorhersehbaren Polemik: »Vielleicht ist Twilight echt und es gibt eine Menge Vampire, die Sozialhilfe beziehen« (Gilbert, 2025). Der Screenshot zeigt allerdings nur Zahlen zu Alterskohorten ohne weitere Erklärung.

Es wäre gute IT-Praxis gewesen, sich zunächst vor Augen zu führen, was man vor sich hat – nach Alterskohorten sortierte Datenbankeinträge. Diese sind nicht gleichbedeutend mit Sozialversicherungszahlungen.

Es wäre gute IT-Praxis, sich mit der zu prüfenden Behörde und deren Arbeitsweise vertraut zu machen. Dann wäre schnell aufgefallen, dass die Behauptung einer »Betrugsepidemie« (Süßmann & Dpa, 2025) wenig plausibel ist, wenn die Sozialbehörde selbst einen Prüfbericht (2023) veröffentlicht, der genau diese fehlenden Sterbedaten thematisiert. Man hätte dort nachlesen können, dass von den vor 1920 geborenen Amerikanern mit Sozialversicherungsnummer und ohne Verstorbeneneintrag nur zwei Prozent Sozialleistungen erhalten (Seite 2 bis 4).

Und: Eine Verbesserung der Datenqualität sei aus Kostengründen unterblieben (Seite 7). Es handelt sich also um ein bereits erkanntes Problem bei der Datenqualität bzw. -integrität und keineswegs um eine »Betrugsepidemie« (Süßmann & Dpa, 2025).

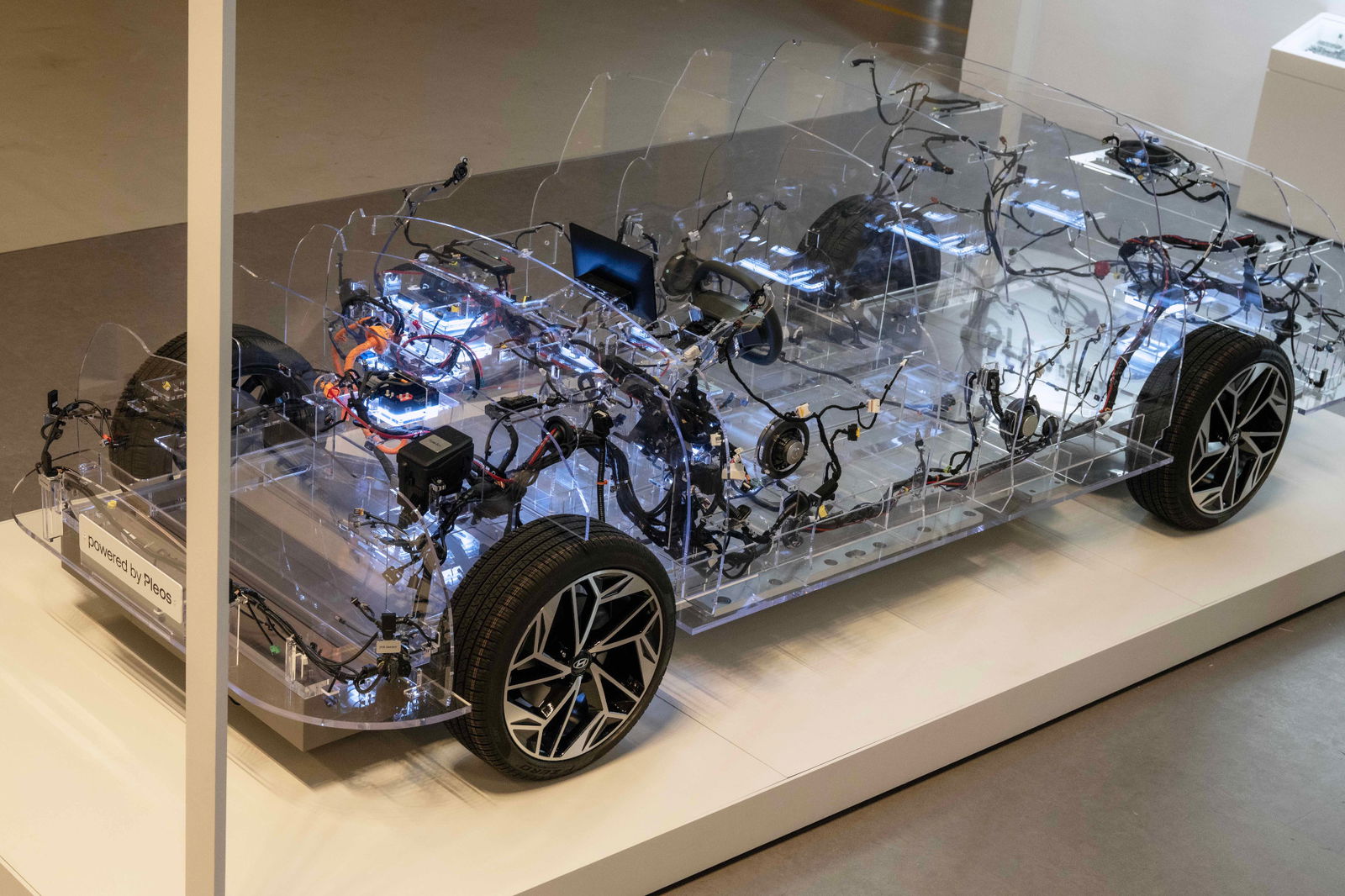

Gute IT-Praxis bedeutet auch, die Herkunft der Systeme zu verstehen, aus denen die Daten stammen. Also was man vor sich hat. Öffentliche Systeme – aber auch privatwirtschaftliche Systeme, z.B. von Banken – haben zum Teil unglaublich lange Lebenszyklen, weil sie schwer oder zu teuer zu ersetzen sind. Diese Systeme sind so weit verbreitet, dass es dafür einen Begriff gibt: Legacy-System oder -Code. Ein Beispiel: Obwohl Windows XP seit 2014 nicht mehr unterstützt wird, laufen noch viele Geldautomaten mit diesem Betriebssystem.

Zur Kategorie Legacy-Code gehört die jahrzehntealte Programmiersprache COBOL, die von Banken, aber auch von der US-Sozialversicherung verwendet wird. Das Online-Magazin Wired vermutet, dass Cobol der Grund dafür ist, dass DOGE bei einer »[…] flüchtigen Prüfung der Sozialversicherung haben wir Leute gefunden, die 150 Jahre alt sind. […]« (Gilbert, 2025). Laut Wired weisen Programmierer darauf hin, »[…] dass die Zahl 150 kein Beweis für Betrug ist, sondern eher das Ergebnis einer seltsamen Eigenheit des Sozialversicherungssystems, das größtenteils in COBOL geschrieben wurde, einer 60 Jahre alten Programmiersprache, die den Datenbanken der SSA und den Systemen vieler anderer US-Regierungsbehörden zugrunde liegt. […]« (Gilbert, 2025).

Hier muss das Offensichtliche erwähnt werden: Hätte DOGE das getan, was der Zweck der Organisation ist, nämlich die Modernisierung der Technik und Software der Bundesverwaltung, dann hätte man Vorschläge zur Ablösung eben dieses Legacy-Codes erarbeitet. Die »Schnüffeltour engl. fishing expedition)« (US-District Court of Maryland, 2025) hat eben keine »Betrugsepidemie« (Süßmann & Dpa, 2025) ans Licht gebracht, sondern nur bereits Bekanntes und nebenbei den amerikanischen Steuerzahler Geld gekostet.

Eine Grundvoraussetzung für IT-Sicherheit ist, dass die Personen, die auf IT-Systeme zugreifen, insbesondere wenn sie »[…] uneingeschränkten Zugang zu den persönlichen und privaten Daten von Millionen von Amerikanern […]« (US-District Court of Maryland, 2025) haben, kompetent sind – diese Personen müssen wissen, was sie vor sich haben und was zu tun ist. Dies gilt insbesondere für die sozialen Sicherungssysteme, von deren Auszahlung menschliche Schicksale abhängen. Dies ist nicht nur aus ethischen, sondern auch aus technischen Gründen geboten. Legacy-Code ist schwer zu verstehen und Fehler können schwerwiegende Folgen haben. Es ist daher aus Sicht der IT-Sicherheit nicht nachvollziehbar, warum DOGE »[…] Zugang zum »Quellcode« […].« (US-District Court of Maryland, 2025) bzw. Zugriff auf »[…] »alles«, einschließlich des Quellcodes […]« (US-District Court of Maryland, 2025) erforderlich sein sollte. In Verbindung mit einem »hastigen Einführungs- und Schulungsprozess« (US-District Court of Maryland, 2025) für die DOGE-Mitarbeiter kann von der Einhaltung moderner IT-Sicherheitsstandards kaum mehr die Rede sein.

Es ist ein Grundrecht der Menschen, deren wirtschaftliches Schicksal vom Funktionieren dieser IT-Systeme abhängt, dass IT-Sicherheitsstandards eingehalten werden. Und dazu gehört vor allem, dass fachlich inkompetentes Personal nicht willkürlich in die Systeme eingreifen kann. In der Informationsgesellschaft muss IT-Sicherheit als das verstanden werden, was sie ist: ein Mittel zum Schutz der Gesellschaft.

5. Fazit

Dass ein empathieloser Tech-Oligarch ohne nennenswerten gesellschaftlichen Widerstand gegen die vermeintlichen »Sozialbetrüger« vorgehen kann, hat Gründe: Ausgrenzung, Vorurteile und den Luxus, noch nicht betroffen zu sein. Richterin Ellen Lipton Hollander hinterfragt die Methoden zu Recht:

»[…] Die amerikanische Öffentlichkeit mag die Mission der Trump-Administration begrüßen und unterstützen, Betrug, Verschwendung und Aufblähung von Bundesbehörden, […], auszumerzen, soweit sie existieren. Aber mit welchen Mitteln und Methoden? […]« (US-District Court of Maryland, 2025).

Deutlich wird aber eine soziale Asymmetrie (Reich gegen Arm) und eine klare Botschaft, die Angst säen soll. Denn Musks Wut richtet sich gegen die Schwächsten der Gesellschaft. Hätte er wirklich eine »Betrugsepidemie« (Süßmann & Dpa, 2025) bekämpfen wollen, hätte er Steuerbetrügereien wie den Cum-Ex-Steuerbetrug angegriffen. Deshalb sind IT-Sicherheit und Datenschutz als Schutz der Gesellschaft so wichtig. Ein Milliardär braucht diesen Schutz aufgrund seiner Macht kaum – auch wenn er diesen in einer Demokratie rechtlich genießt. Deshalb muss die Schlussfolgerung eine politische sein. Wir können uns nicht länger den Luxus leisten, uns der Illusion der »Technikneutralität« hinzugeben. In der Informationsgesellschaft wird Politik mit den Mitteln der Technik gemacht.

Und in dieser Informationsgesellschaft wollen wir leben. Oder nicht? Der Fehler: Wir dachten, wir kämen mit der Technik der Informationsgesellschaft der Wahrheit näher – dass Demokratie & Informationsgesellschaft dasselbe sind. Dabei haben wir vergessen, dass auch Desinformation – alternative Fakten – Information ist. Was wir bisher erlebt haben, die Masse an algorithmisch gespeister Desinformation, die zum Beispiel durch die sozialen Medien geistert, ist vor allem Verwirrungstaktik. Sie bereitet den Boden für Dekonstruktion. Sie verbraucht unsere Aufmerksamkeit, und diese Ressource ist endlich. Es ist das Prinzip »Flood the zone with shit«. Der zunehmende Abwehrkampf gegen sie zermürbt die demokratischen Institutionen und die Zivilgesellschaft – das permanente Säen von Zweifeln soll die Demokratie delegitimieren.

Desinformation soll Gesellschaften verwirren und spalten. Wenn ein Tech-Oligarch bei einer Wahlveranstaltung in den USA den faschistischen Gruß zeigt, dann ist das auch eine Verwirrungstaktik: Die demokratische Presse soll sich an der Frage abarbeiten, welche Bedeutung diese Geste hat (Hiltergruß, römischer Gruß etc.). Die erste und offensichtliche Feststellung wäre aber, dass dieser Tech-Oligarch ein Demokratiefeind ist (siehe auch Zitat oben) und keine politische Verantwortung tragen darf.

Die zweite Erkenntnis ist, dass Tech-Oligarchen in der Wahl ihrer Symbolik und Terminologie flexibel sind. Das alles zielt darauf ab, dass die Zivilgesellschaft vor allem eines nicht tun soll: Den bisherigen gesellschaftlichen Aushandlungsprozess darüber, was Freiheit, Bürgerrecht etc. bedeuten, immer wieder politisch einzufordern. Kurz: Sich im Recht fühlen, mitgestalten zu wollen.

Drittens, und das ist bei weitem das Schlimmste, sind die Menschen, die Musks Geste bejubeln. Es ist eine Selbsttäuschung zu glauben, dass diese Leute nur in der Zeile verrutscht sind und wir immer noch die gleiche Seite eines demokratischen Buches lesen. Nein, sie lesen ein anderes, ein autokratisches Buch. Ob sie immer wissen, welches Buch sie gerade aufgeschlagen haben, ist eine andere Frage. Aber es bleibt ein anderes Buch.

Während wir also noch über die Symbolik des Hitlergrußes nachdenken und im hilflosen Nichtstun verharren, vollzieht sich bereits der Übergang zur Dekonstruktion – einer Art moderner Restauration, die noch ohne Bajonette & Kartätschen auskommt. Denn um die Deutungshoheit zu erlangen, müssen die demokratischen Institutionen – Gerichte, Behörden etc. – dekonstruiert werden. Denn hier liegt in der Demokratie die Legitimation von Entscheidungen. Während wir noch versuchen zu verstehen, was die Tech-Oligarchen unter »Freiheit« verstehen, nehmen sie uns die Rechte und Regeln, die uns zur Entscheidungsfreiheit führen sollen.

Denn die Tech-Oligarchen haben Milon Friedman’s »Kapitalismus und Freiheit« im Hinterkopf: »Nur eine Krise – eine tatsächliche oder eine gefühlte – führt zu wirklichen Veränderungen. Wenn diese Krise eintritt, hängen die Maßnahmen von den Ideen ab, die zur Verfügung stehen. Ich glaube, das ist unsere grundlegende Aufgabe: Alternativen zur bestehenden Politik zu entwickeln, sie lebendig und verfügbar zu halten, bis das politisch Unmögliche politisch unvermeidlich wird.« (Contributors to Wikimedia projects, 2025).

Was wir gerade erleben, ist, dass das politisch Unmögliche in der »Multikrise« politisch unvermeidlich erscheint. Aber diese Tür des Wandels schwingt nach beiden Seiten. Was wir jetzt dringend brauchen, ist mehr: Mehr Bürgerbeteiligung, mehr demokratische Einstellung zur Technik. Mehr demokratisches Engagement. Mehr »Unplug Trump«. Die Bereitschaft, mehr Verantwortung zu übernehmen. Denn: Die Tür schwingt nach beiden Seiten.

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/3c/24/3c24d146cebdc7ba549f70c3f674facd/0123852194v2.jpeg?#)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/55/62/5562aed1b31b2beeabbab714acc7886c/0123851707v2.jpeg?#)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/37/2e/372e14e88293909eadf1d5d4af11e79d/0123852175v2.jpeg?#)

![SEO-Monatsrückblick März 2025: Google AIO in DE, AI Mode, LLMs + mehr [Search Camp 369]](https://blog.bloofusion.de/wp-content/uploads/2025/03/Search-Camp-Canva-369.png)

,regionOfInterest=(571,338)&hash=a2b78dd222c4b54fd153a0df498c07a171a596aff32cdd1614f7734d91cc8ea6#)

,regionOfInterest=(193,134)&hash=40d8abb78545041d65c7c76491b17d239f569b64fed58739f6f3d07a58f01029#)

,regionOfInterest=(1029,741)&hash=8637225c084798e593c1ff59a5b4655148f98e09c8a50328bdda7eb69aadd35a#)