Auferstehungsökologie: 7000 Jahre alt: Forschende erwecken prähistorische Algen wieder zum Leben

Sie wachsen, teilen sich und betreiben Photosynthese – dabei schlummerten diese Algen jahrtausendelang im Ostseeboden. Wie konnten sie ohne Licht und Luft überleben?

Sie wachsen, teilen sich und betreiben Photosynthese – dabei schlummerten diese Algen jahrtausendelang im Ostseeboden. Wie konnten sie ohne Licht und Luft überleben?

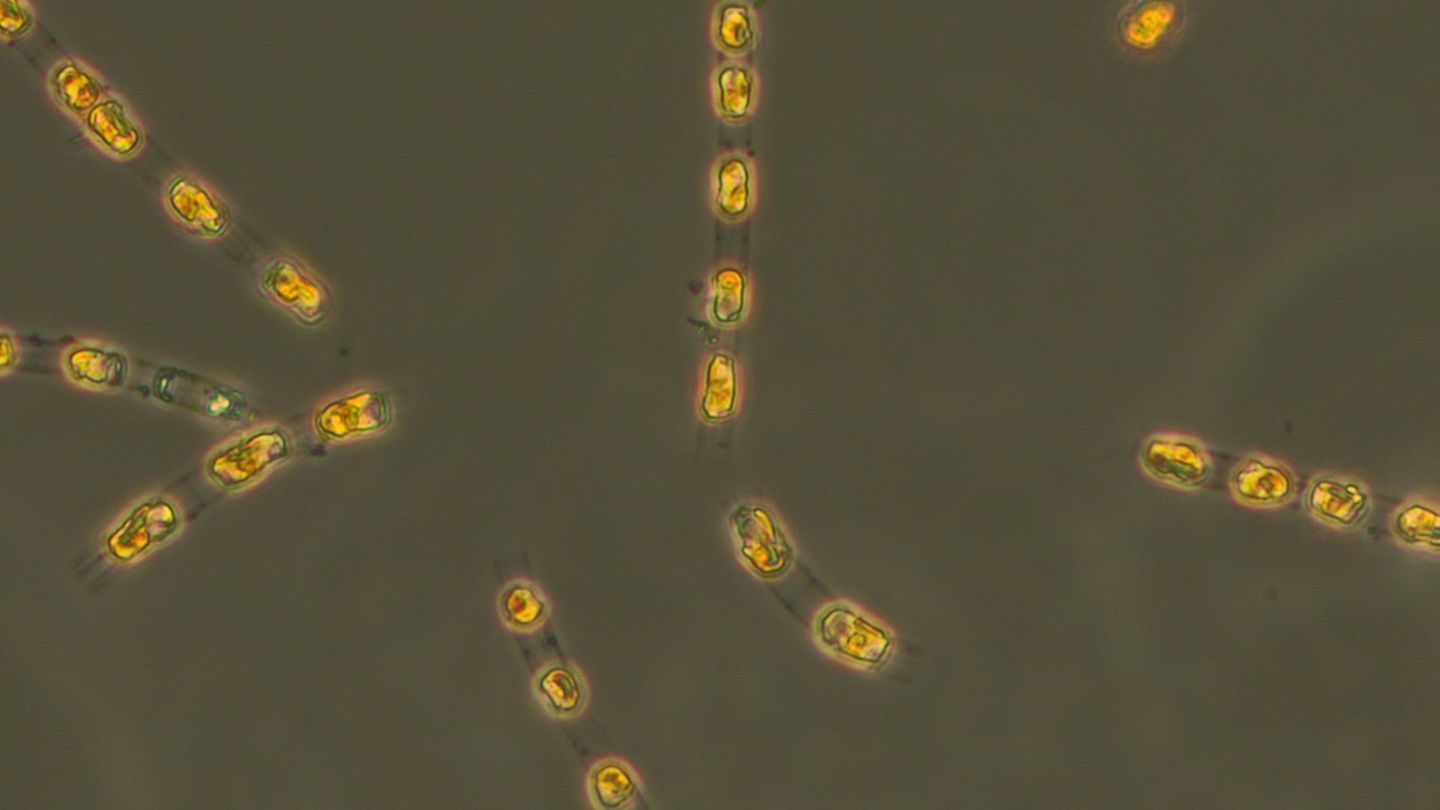

Als Sarah Bolius durchs Mikroskop schaute, traute sie ihren Augen nicht. Deutlich konnte sie die dünnen Filamente mit den schimmernden Zellorganellen erkennen – eindeutig Algen. Aufgeregt holte Bolius eine Kollegin dazu, sie bestätigte ihre Entdeckung: Die Probe war 7000 Jahre alt – aber die Zellen darin lebten und entwickelten sich weiter.

Für ihr Projekt hat die Phytoplanktonexpertin Bolius am Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde Sedimentkerne untersucht, die 2021 auf einer Expedition des Forschungsschiffs Elisabeth Mann Borgese im Östlichen Gotlandtief gesammelt wurden. Bolius` Hoffnung: die Organismen darin wieder auferstehen zu lassen.

Die Proben stammten aus verschiedenen Sedimentschichten, die eine Zeitspanne von rund 7000 Jahren und damit die wichtigsten Klimaphasen der Ostsee repräsentieren. "Resurrection Ecology", Auferstehungsökologie, heißt der Prozess, bei dem Forschende verschüttete Lebewesen im Sediment wiederbeleben. Diese Organismen verraten ihnen viel über vergangene Zeitalter und die Evolution der Arten.

Im Fall von Bolius` Sedimentkernen war das Verfahren gar nicht so kompliziert: "Wir haben die Sedimentproben mit Wasser und Nährstoffen versetzt, zu einer Art dünnem Schlamm", erzählt Bolius. Der brütete dann im Kulturraum bei 4 Grad und viel Licht. Und tatsächlich: Die Kieselalgenart Skeletonema marinoi wachte in allen Proben wieder auf, sogar in der ältesten, die auf 6871 ± 140 Jahre datiert ist.

Längere Ruhephasen kennt man von vielen Lebewesen, etwa den Winterschlaf des Murmeltiers, der bis zu neun Monaten dauern kann. Manche Arten können auch die Zellentwicklung eines Embryos pausieren, so wie Bären oder Robben, oder in Inaktivität fallen, wie Bakterien. Dormanz oder Keimruhe nennt man diesen Zustand. Wenn die Überlebensbedingungen schlecht sind, bilden dabei Kieselalgen wie Skeletonema marinoi Sporen. Die Zellwände verdicken sich, die Photosynthese stoppt, die metabolischen Prozesse werden fast komplett heruntergefahren. So überwinden sie beispielsweise lange, kalte Winter oder lichtlose Phasen.

© IOW / K. Beck

Dass sie aber mit einem ähnlichen Mechanismus auch Jahrtausende überstehen können, überraschte die Forschenden. Zwar wurden schon in früheren Studien alte Organismen wiederbelebt – aber eine so lange Überlebensdauer ist bisher kaum belegt. "Erstaunlich ist, dass die wiedererweckten Algen nicht nur ‚gerade so‘ überlebt haben", sagt Bolius. Sie haben offenbar auch ihre Fitness, also ihr biologisches Leistungsvermögen, nicht eingebüßt: "Sie wachsen, teilen sich und betreiben Photosynthese wie ihre modernen Nachfahren."

Genetisch aber unterscheiden sich die neuerweckten Algen von ihren Artgenossen – damit kann Bolius ausschließen, dass sich in ihrer Untersuchung heutige Algen in die Proben geschlichen haben. Die auferstandenen Skeletonema marinoi machen Zeitsprung-Experimente möglich, bei denen Evolutionsprozesse unter verschiedenen Bedingungen untersucht werden. So lassen sich genetische Veränderungen über viele Jahrtausende hinweg direkt nachzuvollziehen. "Und das mit lebenden Zellen statt nur mit Fossilien oder DNA-Spuren", freut sich Bolius. Wie aber genau die Algen im Sediment so lange ohne Licht und Luft überdauern können, und was darüber entscheidet, ob sie überleben oder nicht – "darüber wissen wir noch sehr, sehr wenig".

![Start der DFG-Nachwuchsakademie “Innovative Methoden und neue Marker zur Klärung forensischer Fragestellungen” [blooDNAcid]](https://s0.wp.com/i/blank.jpg)