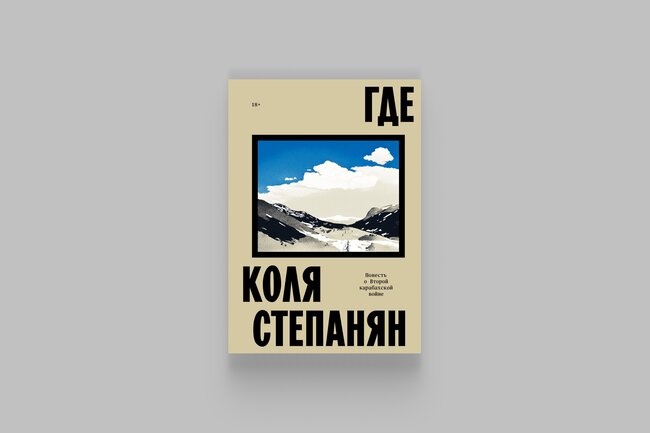

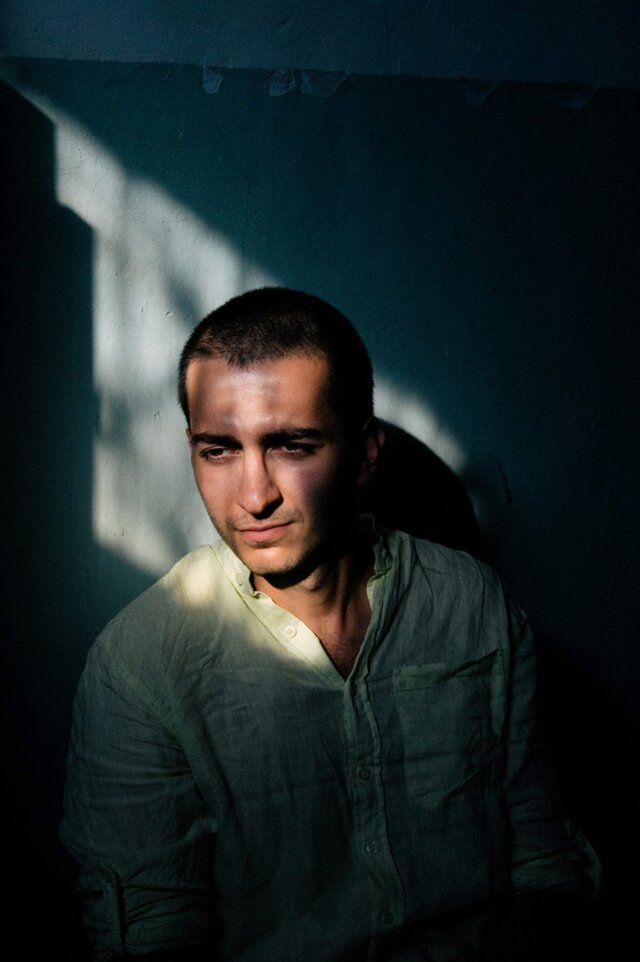

«Я не вижу особого смысла говорить, что война — это однозначно плохо» . Интервью Коли Степаняна — ветерана Второй Карабахской войны и автора автобиографической повести «Где» об армянских солдатах, пропавших на территории врага

Дебютная книга Коли Степаняна «Где» — это история 22-летнего московского армянина, который из идейных соображений получил армянское гражданство и отправился на срочную службу. А уже через три месяца обнаружил себя на Второй Карабахской войне. После проигранного боя герой вместе с группой товарищей на протяжении двух месяцев пытается выбраться из окружения и вернуться домой. Персонажи книги прячутся по чердакам и подвалам, лесам и пещерам, добывают еду и пытаются выжить в экстремальных условиях. Захватывающий сюжет, в котором есть место и воспоминаниям о детстве, и юмору, и философским рассуждениям, на выходе оказывается одновременно и критикой, и апологией войны. «Медуза» поговорила со Степаняном о том, как на него повлияла война и мечта написать о ней повесть.

Дебютная книга Коли Степаняна «Где» — это история 22-летнего московского армянина, который из идейных соображений получил армянское гражданство и отправился на срочную службу. А уже через три месяца обнаружил себя на произошла в сентябре —ноябре 2020 года. Азербайджанским вооруженным силам удалось достичь преимущества на поле боя, в итоге под их контролем оказалась большая часть территории Нагорного Карабаха. На часть территорий Карабаха, где осталась армянская администрация, были введены российские миротворческие силы. Армения свои войска оттуда вывела. Связь этих территорий с Арменией обеспечивал Лачинский коридор, вдоль которого также были размещены миротворцы.">Второй Карабахской войне. После проигранного боя герой вместе с группой товарищей на протяжении двух месяцев пропал на территории Нагорного Карабаха вместе с пятью сослуживцами (кроме Степаняна в группу входили Арсен Айвазян, Давид Саакян, Артур Арутюнян, Арман Аргаманян, Руслан Туманян). Группу искали 70 дней, всех нашли живыми. Через полгода после возвращения Степанян перенес ампутацию обеих ног ниже колена. ">пытается выбраться из окружения и вернуться домой. Персонажи книги прячутся по чердакам и подвалам, лесам и пещерам, добывают еду и пытаются выжить в экстремальных условиях. Захватывающий сюжет, в котором есть место и воспоминаниям о детстве, и юмору, и философским рассуждениям, на выходе оказывается одновременно и критикой, и апологией войны. «Медуза» поговорила со Степаняном о том, как на него повлияла война и мечта написать о ней повесть.

— Что в твоем московском детстве говорили о Первой Карабахской войне, как она воспринималась дома?

— Моя семья из города Горис, это на границе с Карабахом/Арцахом. Мои родители, как и многие, переехали в Россию как раз в 1994 году[, когда закончилась эта война].

О Первой Карабахской войне дома мало говорили. Мне рассказывали, что во время войны бомбили в том числе и Горис и часто приходилось прятаться от бомбежек в подвалах. Сложными были и времена после войны, у нас их называют холодными и темными, потому что были проблемы с электричеством и отоплением. В общем, мои родители не углублялись в детали, уже потом я сам читал, узнавал и разговаривал — в основном с ровесниками — о том, как это все началось и почему.

Но у нас была одна семейная история. Моя родственница жила в Баку, и ее отец каким-то образом все предвидел и заранее ей сказал: «Переезжайте в Армению. Я чувствую, что что-то может там [в Азербайджане] произойти». И, слава богу, они успели вернуться в Армению до того, как случились погромы.

Честно говоря, я не могу сказать, что я детально все знаю о конфликте. Но я четко понимаю, что все это в этом материале.">началось именно с погромов в крупных городах. Я сравниваю территорию Арцаха/Нагорного Карабаха и Джавахка (Джавахетии). Это точно такой же, как и у Азербайджана, район в Грузии на границе с Арменией, населенный преимущественно армянами. Никакого конфликта за эти земли не было: в том числе потому, что в Тбилиси не было армянских погромов. А в Азербайджане были, и армянам там стало небезопасно жить. Из-за этого все и началось.

— Ты писал, что в Москве много сталкивался с ксенофобией, стеснялся своей национальности. По приезде в Армению ты обнаружил, «что возможно ходить по улице без стыда за свое происхождение». А потом отправился в армию. Зачем?

— Я чувствую необходимость сказать, что мое детство в Москве было связано не только с ксенофобией, мое детство было по-своему прекрасно. У меня очень много теплых, приятных воспоминаний о нем, [из тех времен] осталось очень много друзей. Я часто езжу к своей семье, которая все еще живет в России.

Что касается службы в армии, здесь основное и главное то, что я чувствую право на это место [в Армении] в той же степени, что и остальные армяне. Наверное, если бы я не пошел служить, я бы этого не чувствовал. То есть это была своего рода инициация в общество — в общество, где многие служат, многие кого-то потеряли на войне, многие прошли через нее. И я чувствовал, что пойти в армию правильно.

К тому же я много, еще когда жил в России, следил за новостями. Почти каждую неделю 2019 год в столкновениях на границе, по сообщениям обеих сторон, погибли более 350 военнослужащих и несколько десятков гражданских.">кто-то умирал на границе, и это я тяжело переносил. Чем ближе год рождения умершего к моему, тем тяжелее, соответственно, было это переносить. Я не понимал, почему я не должен служить, тем более что я хотел быть полноценным гражданином Армении, а граждане Армении должны проходить срочную службу.

Конечно, были и другие причины, почему я пошел на службу. Более, скажем так, романтические. Это неоднозначные причины, но я абсолютно нормально сейчас к ним отношусь.

Главные вопросы о конфликте в Нагорном Карабахе

— Да, в 22 года, увы, вполне естественно иметь романтические взгляды, в том числе на войну. Когда ты туда шел, ты понимал, что это может быть не просто срочная служба, а война, реальные военные действия?

— Я чувствовал, что будет война, хотя никто в это не верил. Было ли это ощущением или, возможно, даже желанием, я не знаю. Но это произошло [27 сентября 2020 года], через три месяца после начала службы.

Помню, когда началась война, меня это в какой-то степени даже порадовало. Наверное, само ощущение, что как я говорил, так и случилось. Кроме того, мне вообще не нравилось быть в армии. Там было очень неприятно находиться, но не потому что армейская жизнь была сложной, а потому что она была мерзкой. Мне было трудно понять и принять все эти порядки, все, что там происходило. Взаимоотношения между солдатами, а также солдатами и офицерами были абсолютно неприятными.

Но мне перестала нравиться эта идея буквально с первыми снарядами. Банальная история: романтическое представление о войне очень быстро ломается о действительность.

Многим справедливо не нравится идея романтизации войны, но для меня моя собственная история — абсолютно романтическая. Шестеро молодых ребят оказываются в совершенно диких условиях — это не может не быть романтичным. Я вырос на таких историях, начиная с «Гарри Поттера» и заканчивая «Очень странными делами». Мои ребята сказали в том числе, что, пока читали книгу, скучали по тем дням.

— А как в целом к книге отнеслись твои друзья и по совместительству герои книги — Арсен, Давид, Артур, Арман и Рустам? Они читали рукопись?

— Все очень хорошо отнеслись. В процессе работы над книгой я отправлял им какие-то части. Правда, мне кажется, что они не очень серьезно относились к этой затее. Они не представляли, что это будет действительно хорошая книга. Сейчас они уже прочитали — и им нравится, и их окружению нравится, и их семьям.

Вообще я ожидал, что у армянской общественности будет какое-то неоднозначное мнение насчет книги, — но пока я встречаю только одобрение.

— В конце первой части ты пишешь: «… я люблю литературу… Люблю хорошую историю. Вот как, например, та, в которой мы оказались». Ты еще во время вашего пути домой понимал, что если выживешь, то будет книга? Какой отпечаток это понимание накладывало на тебя по ходу дела?

— Я не могу сказать, что я искал именно эту историю, но, в общем-то, она мне была нужна. Я хотел быть писателем, а писателю нужна история. Не могу сказать, что каждый день об этом думал, но будущая книга была очень хорошим поводом все-таки выбраться оттуда. Конечно, первым и главным поводом была семья, которая меня ждала. Но было и осознание, что я обязательно хочу этим [сюжетом] поделиться. Да, сто процентов.

— В прощальной смске семье, которая, к счастью, не стала прощальной, если верить книге, ты писал: «Я вас всех очень люблю и очень перед всеми виноват». Как ты тогда формулировал, в чем состояла твоя вина? Как относишься к тем мыслям о вине сейчас?

— Да нет, на самом деле я не чувствовал вины. Я просто для них это сказал. Я там еще сказал, что буду смотреть на них с неба, — конечно, ни в одно, ни в другое я не верю. Это был просто какой-то подгон семье, мне показалось, что так им будет легче справиться с потерей.

Я прошел путь, и заплатил свою цену — мне ампутировали ноги. Но моя семья заплатила гораздо большую цену. Для них, конечно, это была не романтическая, а ужасающая история. Больше двух месяцев меня не было. Похоронить своего близкого, думать, что он мертв, — это ужасно. Все были в очень плохом состоянии, особенно мои родители.

Конечно, здесь я испытываю противоречивые эмоции: чувствую вину за то, что моя мама страдала, но в то же время не думаю, что сделал что-то неправильное. Я не знаю, вина это или нет, мне сложно судить.

— Твою повесть описывают как военную, но военных действий там почти нет. Это скорее роман-путешествие, одиссея, история о возвращении домой. Тебе самому важно, чтобы книга считалась «военной прозой»?

— Не важно, как это будет называться. Где-то я говорю, что это книга про меня — наверное, это лучше всего ее характеризует. Для меня война — скорее фон истории. Скажем, в «Графе Монте-Кристо» фон — это возвращение Наполеона [во Францию с острова Эльба]. История в моей любимой литературе — это всегда фон.

Для меня война естественна, она в природе человека и общества. Войны всегда были, конфликты всегда были. И у меня нет ощущения, что в ближайшем будущем войны могут остановиться. Это своего рода стихия, как, скажем, землетрясения. Они происходили, происходят и вряд ли когда-то закончатся.

— А что о нас, людях, говорит тот факт, что война — в нашей природе?

— Я думаю, что человек может в своем развитии дойти до того, чтобы перестать конфликтовать с окружающими, по крайней мере, агрессивно. Скажем, я раньше был очень вспыльчивым: мог накричать и на мать, и на свою девушку. Но постепенно, шаг за шагом, я развивался, пытался изменить это в себе. Мне кажется, в какой-то степени у меня получилось.

Сейчас я построил хорошую семью, в которой нет насилия. Для меня как человека, выросшего в перманентном конфликте в семье, это большое достижение. Но к этому я шел годами. Возможно ли такое в масштабе общества? Я не верю.

— Можно сказать, что война тебе помогла научиться строить личную, семейную жизнь без насилия?

— Война была частью этого пути. Но нельзя сказать, что именно война сделала меня таким. Было очень много ступеней в этой лестнице. Первой ступенью было мое собственное понимание, что агрессия — это неверно. Многие не считают агрессию и насилие чем-то плохим. Какой-нибудь мужчина может воспринимать свою вспыльчивость как проявление мужественности. И если «вспыльчивость» равно «мужественность», то, получается, ничего менять не надо.

Что агрессия ни к чему не ведет, мне объяснила родная сестра. Она сказала: «Видишь, Геворк (на тот момент парень, а позже — муж сестры — прим. „Медузы“) со мной очень спокойно разговаривает, не кричит — и я его слышу. А когда ты начинаешь кричать — я просто отключаюсь». Это было началом моего осознания этой проблемы. Тогда я впервые начал анализировать ситуацию и понял, что, скорее всего, агрессия, насилие — это не про мужественность, а про неумение контролировать свои эмоции. Но с того момента до того, как что-то действительно кардинально поменялось, прошли годы.

— Ты пишешь, что война «очищает», что «ничто не приводит человека в настоящее так, как война». От чего очищался ты? От ненависти? От маскулинной агрессивности?

— Во-первых, тут важно понимать, что творчество создается в моменте. Вот меня посетила мысль — я ее записал. Я не люблю сильно себя редактировать [и смягчать формулировки].

Что касается слова «очищает», то я могу сейчас вслух подумать, что оно могло значить. Например, что война очищает от каких-то неправильных представлений — или от представлений вообще. У людей есть какие-то устойчивые представления о себе: как бы я поступил в той или иной ситуации, какой я вообще человек, что правильно, что неправильно. А на войне — и, наверное, не только на войне, а в любой экстремальной ситуации — все происходит так быстро, что у тебя нет времени подумать, у тебя есть только реакция. И тут ты вдруг понимаешь: «О, я вот такой могу быть. И вот такой могу быть. И вот такой тоже». В каких-то ситуациях я мог повести себя очень храбро, а в других — очень трусливо. Я понимаю, что я — человек, что другие вокруг меня — тоже люди. И здесь никто не однозначный герой.

Сейчас у меня вообще отпало желание доказывать свою мужественность. В первую очередь — себе, но и окружающим тоже. Я уже видел себя в самых разных ситуациях. У меня нет к себе вопросов в этом плане. Как раз из желания доказать собственную мужественность происходит очень много бед. Так что можно сказать: да, война очищает, например, от таких заблуждений.

— Азербайджанцев по ту сторону фронта война тоже могла «очистить»? А россиян, которые поехали воевать в Украину или которых увезли туда принудительно? А украинцев?

— Ты в множественном числе говоришь [и обобщаешь людей] — это ошибка. Но для конкретного человека война обладает потенциалом, может случиться какой-то слом в его восприятии жизни. В целом любое страдание может вывести сознание человека на новый уровень.

Война — это ведь еще и место для рефлексии, возвращения в прошлое. Когда ты оторван от своей жизни, у тебя появляется возможность снова о ней подумать. На войне у тебя куча времени, на самом деле. Никаких смартфонов, никаких рилcов. Ну, может, на каких-то войнах и есть смартфоны, но у меня не было. Просто сидишь и думаешь.

— Что твоя книга может дать читателям из России?

— Честно говоря, не знаю, что она может дать. Каждый день приходят какие-то отзывы — мне говорят, что читать было интересно. Пишут, что на одном дыхании читается. Это уже само по себе здорово. Кто-то говорит, что открылся аппетит к книгам.

— Еще в книге есть такие слова: «Как ничто другое война учит любить». Звучит парадоксально, но в общих чертах понятно: война учит любить товарищей, ну или «братьев», как ты пишешь в книге. Но почему вдруг «как ничто другое»? Неужто нельзя научиться любви у бабушки, у которой проводишь лето в деревне, или играя в футбол с друзьями, или в романтических отношениях, или в родительстве?

— Мне не нравится рассматривать текст под микроскопом. Ну, написал я так, окей, это вызывает какие-то чувства у людей. Если кто-то прочитал это и подумал: «А какого черта он так пишет!», это тоже плюс. Честно говоря, для меня книга — это в первую очередь игра, я не воспринимаю ее супер серьезно. И мне кажется, это одна из причин, почему книга получилась хорошей. Мне нравится провоцировать людей на эмоции, вообще сам текст достаточно эмоциональный.

Может, для того и нужны слова «как ничто другое». Чтобы в эту секунду читатель подумал: «Да, блядь, ну почему? Есть же в жизни и это, и это, и это». И таким образом сам читатель приходит к тому, что не только война учит любить, есть и другие варианты. И это здорово.

Я не отношусь к художественному тексту как к какой-то статье или научной работе, где каждое предложение нужно воспринимать в лоб.

— В первой части книги встречаются обращения к читателю на ты. Вот самое знаковое: «Этой книгой я хочу защитить войну. Как же это так, защитить войну, спросишь ты». К кому ты обращаешься?

— У меня не было конкретного адресата, я просто писал и писал. Эту первую главу я писал в заметках. Просто ходил по комнате, мне приходили какие-то мысли в голову, я их записывал. Были тезисы, которые нужно соединить, оформить. Может, это обращение показалось мне хорошей возможностью начать этот текст с какой-то эмоции. Не помню, честно, это было где-то два с половиной года назад.

Ты вот вспоминаешь моменты из первой главы, где я говорю про защиту войны, про то, что она очищает, учит любить и так далее. Но в этой же главе в конце я говорю о том, что эта история длилась вечность, что «по истечении этой самой вечности я лежал на больничной койке утром после операции. Ног у меня больше не было. Хотите верьте, хотите нет — но и этому тоже я был очень рад. Ведь на войну мне больше не надо». Мне кажется, что эту главу нужно воспринимать в ее целостности.

Это целостный текст, и вырывать оттуда какие-то кусочки немножко неверно — может неправильное впечатление об этом тексте возникнуть. Я надеюсь, что читатели «Медузы» прочитают не только это интервью, не только эту главу, а всю книгу и составят о ней собственное мнение.

Главное, что люди видят в моей книге реального человека, они чувствуют, что их не обманывают, а просто честно рассказывают как есть. Книга дает возможность понять, что правда не одна, их много, и можно об этом как-то разговаривать. Есть люди, которые прямо злятся, если какие-то тезисы не совпадают с их собственным мнением. Но говорить, что твое мнение единственно верное, — что это как не диктат?

— Твое детское чтение, — «Хроники Нарнии», «Гарри Поттер», — казалось бы, должно было тебя научить, что нет ничего хуже насилия, войны. Как ты преодолевал эти пацифистские принципы?

— Конкретно про отношение к войне я очень много разговаривал с разными людьми, в том числе с ребятами из издательства у нас были если не споры, то обсуждения. Кстати, я очень рад, что они абсолютно адекватно и, мне кажется, очень профессионально отнеслись к тексту, не став цензурировать его.

Я не могу сказать, что я оправдываю войну. Просто война — это уже часть моей жизни. А так как это часть моей жизни, у меня должно быть какое-то мнение о ней, как и обо всем, что произошло со мной. И мне кажется, говорить, что со мной произошло что-то ужасное — то, что не должно было произойти, — в этом нет никакого смысла.

— Говорили ли тебе, что у тебя стокгольмский синдром? Что ты отвечаешь на эту претензию?

— Ну, про стокгольмский синдром я слышал. Я осознаю, что война это действительно плохо. Плохо, когда люди умирают. Но нет смысла говорить, что война — это однозначно плохо и все. Я хочу ее показать объемно. Показать, что там происходит и что-то хорошее.

Думаю, что если бы я проходил через этот путь один, то для меня это был абсолютно травмирующий опыт, я бы до сих пор, наверное, был в ужасающем состоянии. Но я прошел этот путь со своими ребятами. И для нас война — это в том числе история о нашей дружбе. Многочисленные забавные истории, теплые воспоминания.

Именно это оставляет твою психику если не здоровой, то по крайней мере нормально функционирующей. Это позволило нам после войны не озлобиться, не чувствовать себя жертвами. Я вышел из этой истории с прекрасными друзьями, с прекрасной историей, о которой написал книгу, вышел более сильным, как мне кажется. Я гораздо больше люблю жизнь, чем раньше, я гораздо лучше осознаю ее ценность.

— Удивительным образом в книге почти вообще нет ненависти к врагу — азербайджанским военнослужащим. Но много ярости и ненависти вообще. Кто был твоим врагом?

— Для меня нет разницы, кто враг: на каком языке он говорит, какая у него культура, религия. Я не вижу особой разницы, будь там на месте азербайджанца перс, араб, монгол, русский. Какая разница? Что это меняет? На протяжении истории у Армении было много врагов.

Я не вижу никакого смысла в обесчеловечивании конкретной нации. Это просто смещает фокус внимания с себя, что вообще-то очень плохо. Я бы хотел, я бы мечтал, чтобы главным врагом Армении и армян были сами армяне. Чтобы у нас было понимание, что мы — сами виновники своих несчастий. И, будь мы лучше, уделяй бы больше внимания самим себе, совершенствованию, развитию, тогда, возможно, мы были бы в лучшем положении.

— Ты повоевал, прошел, можно сказать, через ад. На вопрос «Стоило ли оно того?» ты, судя по всему, отвечаешь, что стоило. А как ты встретил итоги Третьей Карабахской войны, в результате которой Нагорный Карабах/Арцах перешел под контроль Азербайджана, а все армянское население было вынуждено бежать?

— После второй Карабахской войны, когда я уже был в больнице и увидел карты [с новыми границами], для меня это было абсолютно ужасающе. Мне было очень тяжело это перенести. В тот день я исчерпал все свои эмоции относительно этой темы. Потом было много еще плохого, например, стало известно, что в плену оказались много людей, в том числе женщины.

Я, как мне кажется, правильно делать ветерану, старался абстрагироваться, заняться своей жизнью. Пожил для себя два года, и это подготовило меня к тому, чтобы я смог написать книгу о войне. К моменту Третьей Карабахской войны у меня уже не осталось эмоций по этой теме. Я просто понимал, что война проиграна. У меня не было никаких иллюзий.

— Как сейчас в Армении относятся к беженцам из Арцаха/Нагорного Карабаха?

— Я не социальный человек, мало общаюсь с людьми. Мое общество — это моя жена. Она хорошо относится к беженцам, как относятся другие, не знаю. Мой близкий, родной для меня человек Артур [один из героев книги] — тоже беженец и его семья тоже. Конечно, я хочу, чтобы у них были возможности наладить свою жизнь в Ереване, чтобы им помогали эту жизнь наладить. Конечно, я хочу, чтобы у них было все хорошо.

Фрагмент из книги Коли Степаняна «Где»

«Медуза»