тарифы

Статья «Ужасные тарифы Гитлера» историка Тимоти В. Райбака, опубликованная в журнале The Atlantic.Гитлер занялся регулированием тарифов всего спустя 48 часов после своего прихода к власти. Министр экономики Альфред Гугенберг заявил, что требования аграрного сектора об увеличении пошлин «необходимо удовлетворить», «и в то же время предотвратить ущерб для промышленности». Министр иностранных дел Константин фон Нейрат был обеспокоен импортом древесины из Австрии и торговым соглашением с Советским Союзом на сумму в 200 миллионов рейхсмарок. Срок действия нескольких внешнеторговых договоров подходил к концу, и министр финансов Иоганн Людвиг Граф Шверин фон Крозиг настаивал на необходимости «немедленных решений». Сам Гитлер сказал кабинету, что у него одна задача — избежать «неприемлемых беспорядков» в преддверии выборов в рейхстаг 5 марта, от результатов которых зависела его власть.Гитлер проявлял, можно сказать, поразительное, местами даже преступное пренебрежение к финансовым вопросам. Он задолжал 400 тысяч рейхсмарок по налогам. Его представления об экономике были крайне примитивны. «Инфляция бывает только тогда, когда вы сами этого хотите, — говорил он. — Инфляция — это просто отсутствие дисциплины. Я прослежу, чтобы цены оставались стабильными. У меня для этого есть СА (СА, или «коричневорубашечники», штурмовые отряды, — это первоначальное военизированное крыло нацистской партии.) Все экономические беды Германии, по мнению Гитлера, исходили от евреев.В разработке экономической программы Гитлер полагался на Готфрида Федера, долгое время занимавшего пост главного экономиста национал-социалистической партии. Именно он придумал странную смесь социализма и фанатичного национализма в первоначальной программе из 25 пунктов этой якобы «рабочей партии». В мае 1932 года Федер составил 32-страничный документ — первый план нацистской экономической политики, подготовленный к случаю внезапного прихода Гитлера к власти. Центральное место в этом плане отводилось тарифам.«Национал-социализм требует, чтобы потребности немецких рабочих больше не обеспечивались советскими рабами, китайскими кули и неграми», — писал Готфрид Федер. Германия, по его замыслу, должна была полагаться на труд собственных рабочих и фермеров, производящих немецкие товары для немецких потребителей. Ключом к возвращению экономики в руки самих немцев Федер считал «ограничения на импорт». «Национал-социализм противостоит как либеральной мировой экономике, так и марксистской мировой экономике», — утверждал он. Соотечественники должны быть «защищены от иностранной конкуренции».Хотя министр иностранных дел Гитлера Константин фон Нейрат опасался, что подобная стратегия может спровоцировать торговую войну и привести к росту цен на импортные яйца в 600%, тарифная политика Федера вписывалась в более широкую цель фюрера — «освободить» немецкий народ от оков глобального миропорядка.Мировой экономический кризис 1929 года бросил Германию, как и многие другие страны, в пропасть. Рынки обвалились. Заводы останавливались. Безработица росла. В начале 1930-х каждый третий немецкий рабочий оставался без работы. Но Гитлеру досталась в наследство восстанавливающаяся экономика: в декабре 1932 года Немецкий институт экономических исследований сообщил, что кризис «в значительной степени преодолен». К моменту назначения Гитлера канцлером в январе 1933 года экономика пошла на поправку.Таким образом, главной задачей Гитлера в должности канцлера было, скорее, не испортить то, что уже начинало налаживаться. Немецкий фондовый рынок взлетел на фоне новостей о его назначении. «Сегодня биржа оправилась от слабости, как только узнала о назначении Адольфа Гитлера. И это был настоящий бум, охвативший большую часть акций», — писала газета The New York Times.Но слухи о возможном введении новых тарифов и отмене международных соглашений, а также первые шаги Гитлера по подрыву конституционного порядка вызвали тревогу. Консервативная партия Центра предупредила Гитлера о недопустимости «неконституционных, экономически вредных, социально реакционных и угрожающих стабильности валюты экспериментов». Бывший министр экономики Эдуард Хэмм, входивший в правление Союза немецкой промышленности и торговли, направил новому главе правительства резкое письмо. В нем он напоминал о «правовых, экономических и психологических предпосылках для накопления капитала». Свободный рынок, подчеркивал Хамм, держится на доверии, верховенстве закона и соблюдении контрактных обязательств.Он пояснял: хотя Германия импортирует сельскохозяйственной продукции больше, чем экспортирует в соседние европейские страны, именно эти страны являются важнейшими рынками сбыта для немецкой промышленности. (Тогда Германия ежегодно импортировала сельхозпродукции на сумму около 1,5 миллиарда рейхсмарок, а ее экспорт промышленных товаров составлял в среднем 5,5 миллиарда рейхсмарок.) «Сохранение экспортных связей с этими странами — обязательное требование», — подчеркивал Хамм. Попытки «задушить» торговлю с помощью тарифов поставят под угр

Статья «Ужасные тарифы Гитлера» историка Тимоти В. Райбака, опубликованная в журнале The Atlantic.

Гитлер занялся регулированием тарифов всего спустя 48 часов после своего прихода к власти.

Министр экономики Альфред Гугенберг заявил, что требования аграрного сектора об увеличении пошлин «необходимо удовлетворить», «и в то же время предотвратить ущерб для промышленности». Министр иностранных дел Константин фон Нейрат был обеспокоен импортом древесины из Австрии и торговым соглашением с Советским Союзом на сумму в 200 миллионов рейхсмарок. Срок действия нескольких внешнеторговых договоров подходил к концу, и министр финансов Иоганн Людвиг Граф Шверин фон Крозиг настаивал на необходимости «немедленных решений». Сам Гитлер сказал кабинету, что у него одна задача — избежать «неприемлемых беспорядков» в преддверии выборов в рейхстаг 5 марта, от результатов которых зависела его власть.

Гитлер проявлял, можно сказать, поразительное, местами даже преступное пренебрежение к финансовым вопросам. Он задолжал 400 тысяч рейхсмарок по налогам. Его представления об экономике были крайне примитивны. «Инфляция бывает только тогда, когда вы сами этого хотите, — говорил он. — Инфляция — это просто отсутствие дисциплины. Я прослежу, чтобы цены оставались стабильными. У меня для этого есть СА (СА, или «коричневорубашечники», штурмовые отряды, — это первоначальное военизированное крыло нацистской партии.) Все экономические беды Германии, по мнению Гитлера, исходили от евреев.

В разработке экономической программы Гитлер полагался на Готфрида Федера, долгое время занимавшего пост главного экономиста национал-социалистической партии. Именно он придумал странную смесь социализма и фанатичного национализма в первоначальной программе из 25 пунктов этой якобы «рабочей партии». В мае 1932 года Федер составил 32-страничный документ — первый план нацистской экономической политики, подготовленный к случаю внезапного прихода Гитлера к власти. Центральное место в этом плане отводилось тарифам.

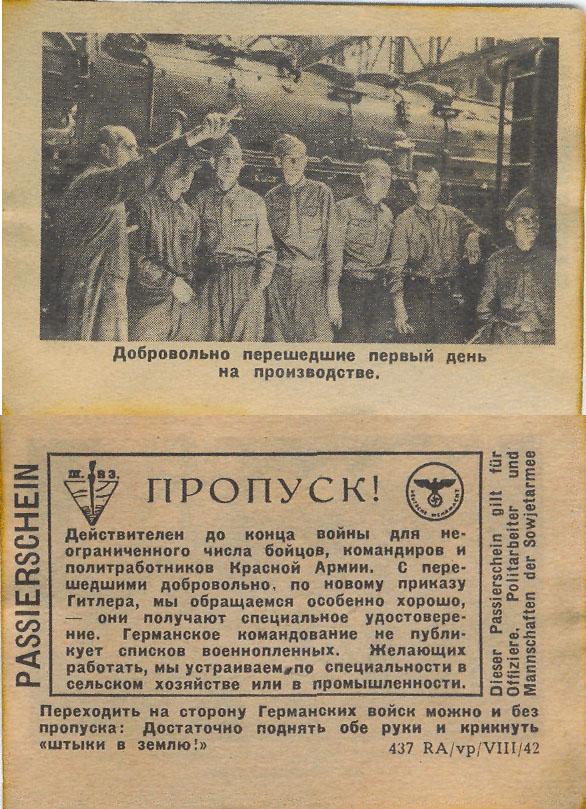

«Национал-социализм требует, чтобы потребности немецких рабочих больше не обеспечивались советскими рабами, китайскими кули и неграми», — писал Готфрид Федер. Германия, по его замыслу, должна была полагаться на труд собственных рабочих и фермеров, производящих немецкие товары для немецких потребителей. Ключом к возвращению экономики в руки самих немцев Федер считал «ограничения на импорт». «Национал-социализм противостоит как либеральной мировой экономике, так и марксистской мировой экономике», — утверждал он. Соотечественники должны быть «защищены от иностранной конкуренции».

Хотя министр иностранных дел Гитлера Константин фон Нейрат опасался, что подобная стратегия может спровоцировать торговую войну и привести к росту цен на импортные яйца в 600%, тарифная политика Федера вписывалась в более широкую цель фюрера — «освободить» немецкий народ от оков глобального миропорядка.

Мировой экономический кризис 1929 года бросил Германию, как и многие другие страны, в пропасть. Рынки обвалились. Заводы останавливались. Безработица росла. В начале 1930-х каждый третий немецкий рабочий оставался без работы. Но Гитлеру досталась в наследство восстанавливающаяся экономика: в декабре 1932 года Немецкий институт экономических исследований сообщил, что кризис «в значительной степени преодолен». К моменту назначения Гитлера канцлером в январе 1933 года экономика пошла на поправку.

Таким образом, главной задачей Гитлера в должности канцлера было, скорее, не испортить то, что уже начинало налаживаться. Немецкий фондовый рынок взлетел на фоне новостей о его назначении. «Сегодня биржа оправилась от слабости, как только узнала о назначении Адольфа Гитлера. И это был настоящий бум, охвативший большую часть акций», — писала газета The New York Times.

Но слухи о возможном введении новых тарифов и отмене международных соглашений, а также первые шаги Гитлера по подрыву конституционного порядка вызвали тревогу. Консервативная партия Центра предупредила Гитлера о недопустимости «неконституционных, экономически вредных, социально реакционных и угрожающих стабильности валюты экспериментов». Бывший министр экономики Эдуард Хэмм, входивший в правление Союза немецкой промышленности и торговли, направил новому главе правительства резкое письмо. В нем он напоминал о «правовых, экономических и психологических предпосылках для накопления капитала». Свободный рынок, подчеркивал Хамм, держится на доверии, верховенстве закона и соблюдении контрактных обязательств.

Он пояснял: хотя Германия импортирует сельскохозяйственной продукции больше, чем экспортирует в соседние европейские страны, именно эти страны являются важнейшими рынками сбыта для немецкой промышленности. (Тогда Германия ежегодно импортировала сельхозпродукции на сумму около 1,5 миллиарда рейхсмарок, а ее экспорт промышленных товаров составлял в среднем 5,5 миллиарда рейхсмарок.) «Сохранение экспортных связей с этими странами — обязательное требование», — подчеркивал Хамм. Попытки «задушить» торговлю с помощью тарифов поставят под угрозу немецкое промышленное производство — а это будет ударом по немецкой экономике, вызовет безработицу. «Экспорт немецких товаров обеспечивает работой три миллиона человек», — писал он. Последнее, в чем нуждалась восстанавливающаяся, но все еще хрупкая экономика Германии, — это торговая война. Хамм призывал Гитлера проявить «величайшую осторожность» в тарифной политике.

Однако Гитлер не пытался успокоить рынки. Он настаивал: тарифы необходимы, а ему нужно время, чтобы привести в порядок страну, разрушенную предшественниками. «В течение четырех лет немецкий крестьянин должен быть спасен от нищеты, — заявил он в своем первом национальном радиообращении в качестве канцлера. — В течение четырех лет безработица должна быть полностью побеждена». Как именно он собирался добиться этих целей, Гитлер почти не объяснял.

К тому моменту он уже отстранился от Федера — главного пропагандиста тарифной политики — и отказался от большинства пунктов, на которых изначально строилась идея националистической и социалистической экономики. Среди этих пунктов были повышение налогов для богатых, государственный контроль над крупными корпорациями, а также запрет на «новые универмаги, магазины низких цен и торговые сети».

В качестве канцлера Гитлер сознательно оставлял свою экономическую программу расплывчатой. Его главной задачей, говорим он своим министрам, было добиться абсолютного большинства на выборах в рейхстаг 5 марта. Для победы, по его расчетам, требовалось от 18 до 19 миллионов голосов. «Не существует такой экономической программы, которая бы устроила такую большую массу избирателей», — сказал он партийным лидерам.

И если рядовой избиратель мог не вникать в детали гитлеровской экономической политики, то рынки относились к ним куда внимательнее. Первый рост акций, вызванный его назначением, остановился, затем упал и в итоге выровнялся на фоне политической неразберихи и экономической неопределенности первых недель власти Гитлера. Союз немецкой промышленности и торговли выпустил публичное предупреждение о тарифах: «Германия имеет крупнейший экспортный профицит среди всех ведущих торговых стран. Эта ситуация требует двойной осторожности в мерах торговой политики, которые могут вызвать ответные действия».

Ганс Иоахим фон Рор, сотрудник министерства продовольствия Рейха, выступил по национальному радио, чтобы объяснить логику тарифной стратегии Гитлера. «Те продукты, которых не хватает в Германии, должны стоить дороже. Тогда фермеры начнут производить их в достаточном количестве. А если ограничить иностранную конкуренцию при помощи тарифов и других мер, городские жители предпочтут покупать отечественные товары». В качестве примера фон Рор привел смалец — Schmalz.

Если Германия повысит импортную пошлину на смалец — один из основных продуктов в немецком рационе, — то, как рассчитывали сторонники этой меры, фермеры получат стимул выращивать свиней весом в 300 фунтов, из которых получается больше сала, вместо более распространенных свиней в 200 фунтов, из которых делают в основном бекон. Но проблема в том, отмечал один из критиков, что бекон приносит фермеру больше дохода, чем сало, при том что «сальные» свиньи съедают гораздо больше корма, чем «беконные». В результате, подсчитал он, такая смена ориентиров привела бы свиновода к разорению. Более того, этот же критик напоминал, что международная торговая система, сложившаяся за предыдущие 200 лет, доказала свою эффективность и взаимную выгоду. Предложенная же Гитлером «национальная экономика» с ее саморазрушительной тарифной политикой может ввергнуть страну в «тяжелый кризис» и обойтись потерей сотен тысяч рабочих мест. И это еще до учета потенциального ущерба от ответных мер других стран.

Гитлеровские тарифы, объявленные в пятницу 10 февраля 1933 года, шокировали наблюдателей. «Масштаб повышения пошлин превзошел все ожидания», — неодобрительно писала газета Vossische Zeitung, назвав этот момент «развилкой» на пути немецкой экономики. Казалось, что крупнейшая и наиболее индустриализированная страна Европы внезапно поворачивает вспять — «к борозде и плугу». Газета New York Times увидела в этом то, чем это было на самом деле: «торговая война» Германии против европейских соседей.

Главные цели гитлеровских тарифов — скандинавские страны и Нидерланды — с возмущением восприняли резкое прекращение режима наибольшего благоприятствования почти для всех категорий сельхозпродукции и текстиля. В отдельных случаях пошлины выросли на 500%. Например, Дания, чье животноводство было практически вытеснено с немецкого рынка, оказалась перед угрозой крупных экономических потерь. Фермеры запаниковали. Датчане и шведы пригрозили «ответными мерами». К ним присоединились и голландцы, заявив, что их контрмеры станут для Германии «ощутимыми ударами» по промышленному экспорту. Так оно и вышло.

«Наш экспорт значительно сократился, — доложил Гитлеру на заседании правительства министр иностранных дел Константин фон Нейрат, — и наши отношения с соседними странами под угрозой ухудшения». Он отметил, что неформальные контакты с представителями Нидерландов были «резко прерваны». Торговые связи со Швецией и Данией оказались в таком же напряжении, как и с Францией и Югославией. Министр финансов Крозиг предполагал, что аграрному сектору теперь потребуется дополнительно 100 миллионов рейхсмарок на покрытие дефицита.

Гитлер начал свою торговую войну во вторую пятницу своего канцлерства. Тем же вечером он выступил в берлинском Дворце спорта — крупнейшем зале столицы — перед тысячами ликующих сторонников. Это было его первое публичное выступление в качестве канцлера, и выглядело оно как триумфальное шествие. Вместо темного костюма, в котором он заседал с министрами, Гитлер вышел на сцену в коричневой форме штурмовика с ярко-красной повязкой со свастикой на рукаве.

В своей речи он говорил о необходимости перестроить страну после многих лет бесхозяйственности предыдущих правительств. Он говорил о «полном безумии» международных обязательств по Версальскому договору. Он обещал вернуть народу «жизнь, свободу и счастье», очистить бюрократию, общественную жизнь, культуру, сам народ — «каждый аспект нашей жизни». Его тарифный режим, как он предполагал, поможет восстановить гордость и честь немецкой самодостаточности.

«Никогда не верьте в помощь из-за границы, никогда не надейтесь на помощь извне нашей собственной нации, нашего собственного народа, — говорил Гитлер. — Будущее немецкого народа — внутри нас самих».

О том, что несколькими часами ранее он развязал торговую войну, Гитлер в своей речи не упомянул — как не сказал и о планах масштабного перевооружения, обсуждавшихся накануне с его министрами. «Для перевооружения потребуются миллиарды рейхсмарок, — заявил он тогда. — Будущее Германии зависит исключительно от восстановления армии». Торговая война с соседями оказалась лишь прологом к настоящей войне со всем миром.