Пряничные войны. Тайное оружие России

Пряники любят все. В отличие от окрошки, постной гречки с грибами или пареной репы это наследие старинной русской кухни не вызывает никаких споров, пряник — всеобщий любимец. И надо отметить, не только в России. Более того, взаимное знакомство разных народов с чужими пряниками стало хорошим примером культурного обмена. О том, как русский пряник пришёл в Европу, а европейский в Россию, рассказывает историк и писатель Павел Сюткин. Проблема первенства Вопрос о первородстве пряника не так прост. Для начала неплохо бы разобраться с тем, что вообще такое пряник. Как вы понимаете, ни в Древней Греции, ни в ещё более Древнем Египте слово «пряник» никто не произносил. Между тем хлебное изделие, в чём-то напоминающее сегодняшний пряник, а в чём-то нет, население употребляло. Собственно, и в русской истории ситуация была похожей: ржаной хлеб на меду или душистая коврижка вполне себе существовали ещё до того, как назваться пряником. Медовый хлеб — реконструкция. (Ольга и Павел Сюткины) С другой стороны, тема русского пряничного первородства существует только в замутнённом сознании профессиональных патриотов. Специалистам же очевидно, что при всей любви к нашему исконному прянику в более или менее оформленном виде он появляется лишь к 17 веку. В Западной же Европе изделия, практически не отличимые от классического пряника, входят в быт уже в 13−14 столетиях. Среди них широкую известность получили нюрнбергские имбирные пряники лебкухены, что имеет простое объяснение: Нюрнберг уже с 1300 года владел монополией на торговлю пряностями. У нас же даже первые упоминания слов «пряник», «пряничный» относятся лишь ко второй половине 16 века. «Во дворе Лучка пряничник», — сообщает писцовая книга Казани за 1568 год. «Купил пряник, а отдал тот пряник Нифонту в Тотьмы», — читаем в Приходно-расходной книге Антониева-Сийского монастыря близ архангельских Холмогор за 1580 год. Но есть здесь и другой аспект — вопрос с названиями. Вспомните, как ловко В. Похлёбкин «доказал», что водка существует на Руси уже с 16 века. Он просто брал труды иностранных путешественников той эпохи, переведённые на русский в 19 веке, и говорил: вот, видите, есть слово «водка»! Откроем для примера «Записки о Московии» Сигизмунда Герберштейна. «В рыбные дни, — пишет он, — мне привозили забитую рыбу и много больших копчённых на воздухе без соли осетров; ещё графинчик с водкой, которую они всегда пьют за столом перед обедом». Только в оригинале у Герберштейна не водка, а pranndt Wein (горячее вино). Или другая цитата: «Наконец стольники вышли за кушаньем и принесли водку, которую они всегда пьют в начале обеда…» Но обращение к немецкому оригиналу даёт нам вместо «водки» термин aqua vitae. Вот так и с пряником на Руси. О нём действительно пишут иностранцы в 17 веке. К примеру, Яков Рейтенфельс указывает, что в Московии «пряники едят с водкою, чтобы уменьшить силу её». Только вот в латинском оригинале, изданном в Падуе в 1680 году, это изделие именуется «panes meleos», что означает в переводе «медовый хлеб». А Адам Олеарий в 1634 году так описывает знакомство немцев с русскими пряниками: «послам для привета предложены были несколько чарок очень крепкой водки и двух родов невкусный мёд с несколькими кусками пряника. Они и мне дали попробовать этого угощения, прибавив (по-латыни): «Стоит подбавить немного серы и — готово питьё для ада». В немецком оригинале пряник — pfefferkuchen. Что явно говорит о том, что выпечка эта содержала, как минимум, перец. Вот только не следует забывать, что Рейтенфельс описывал стол в Москве при дворе царя Алексея Михайловича, а Олеарий в этом эпизоде рассказывает про новгородские земли. Это достаточно прозрачно намекает на то, что в Москве пряник был скорее прежней медовой коврижкой, а в Новгороде уже содержал заморские специи. И производился несомненно на месте. В этом нас убеждает сохранившаяся в архивах Роспись товаров новгородского торгового человека Тихона Якимова «У меня в прошлом во 164 [1656] году, — пишет он, — как поехал на Русь, оставлено в свейской стороне, в Стекольне [Стокгольме], у сидельца своего у Евтишке Никитина в лавке товару: …10 000 пряников зуиков, цена всем 35 яфимков любских». Зуёк — птица семейства куликовых. То ли сам пряник был в форме птички, то ли она была изображена на нём. Однако, сам факт экспорта новгородских пряников в Европу в середине 17 века, да ещё в очень немалых количествах, — очевиден. Но не только же Новгородом ограничивался ареал распространения отечественного пряника с пряностями? Конечно, нет. Вот только подробности могут оказаться не совсем ура-патриотического свойства. Ливония (историческая область на территории современных Латвии и Эстонии) находилась в центре военных конфликтов с Русским государством ещё со второй половины 15 века. Искать в нём сейчас правых и виноватых — дело бессмысленное. Но, как бы то ни было, по итогам этих многочисленных конфликтов уже при Иване Грозном возникла практика массовых переселений ливонских жителей — эстов и нем

Пряники любят все. В отличие от окрошки, постной гречки с грибами или пареной репы это наследие старинной русской кухни не вызывает никаких споров, пряник — всеобщий любимец. И надо отметить, не только в России. Более того, взаимное знакомство разных народов с чужими пряниками стало хорошим примером культурного обмена. О том, как русский пряник пришёл в Европу, а европейский в Россию, рассказывает историк и писатель Павел Сюткин.

Проблема первенства

Вопрос о первородстве пряника не так прост. Для начала неплохо бы разобраться с тем, что вообще такое пряник. Как вы понимаете, ни в Древней Греции, ни в ещё более Древнем Египте слово «пряник» никто не произносил. Между тем хлебное изделие, в чём-то напоминающее сегодняшний пряник, а в чём-то нет, население употребляло. Собственно, и в русской истории ситуация была похожей: ржаной хлеб на меду или душистая коврижка вполне себе существовали ещё до того, как назваться пряником.

С другой стороны, тема русского пряничного первородства существует только в замутнённом сознании профессиональных патриотов. Специалистам же очевидно, что при всей любви к нашему исконному прянику в более или менее оформленном виде он появляется лишь к 17 веку. В Западной же Европе изделия, практически не отличимые от классического пряника, входят в быт уже в 13−14 столетиях. Среди них широкую известность получили нюрнбергские имбирные пряники лебкухены, что имеет простое объяснение: Нюрнберг уже с 1300 года владел монополией на торговлю пряностями.

У нас же даже первые упоминания слов «пряник», «пряничный» относятся лишь ко второй половине 16 века. «Во дворе Лучка пряничник», — сообщает писцовая книга Казани за 1568 год. «Купил пряник, а отдал тот пряник Нифонту в Тотьмы», — читаем в Приходно-расходной книге Антониева-Сийского монастыря близ архангельских Холмогор за 1580 год.

Но есть здесь и другой аспект — вопрос с названиями. Вспомните, как ловко В. Похлёбкин «доказал», что водка существует на Руси уже с 16 века. Он просто брал труды иностранных путешественников той эпохи, переведённые на русский в 19 веке, и говорил: вот, видите, есть слово «водка»! Откроем для примера «Записки о Московии» Сигизмунда Герберштейна. «В рыбные дни, — пишет он, — мне привозили забитую рыбу и много больших копчённых на воздухе без соли осетров; ещё графинчик с водкой, которую они всегда пьют за столом перед обедом». Только в оригинале у Герберштейна не водка, а pranndt Wein (горячее вино). Или другая цитата: «Наконец стольники вышли за кушаньем и принесли водку, которую они всегда пьют в начале обеда…» Но обращение к немецкому оригиналу даёт нам вместо «водки» термин aqua vitae.

Вот так и с пряником на Руси. О нём действительно пишут иностранцы в 17 веке. К примеру, Яков Рейтенфельс указывает, что в Московии «пряники едят с водкою, чтобы уменьшить силу её». Только вот в латинском оригинале, изданном в Падуе в 1680 году, это изделие именуется «panes meleos», что означает в переводе «медовый хлеб».

А Адам Олеарий в 1634 году так описывает знакомство немцев с русскими пряниками: «послам для привета предложены были несколько чарок очень крепкой водки и двух родов невкусный мёд с несколькими кусками пряника. Они и мне дали попробовать этого угощения, прибавив (по-латыни): «Стоит подбавить немного серы и — готово питьё для ада». В немецком оригинале пряник — pfefferkuchen. Что явно говорит о том, что выпечка эта содержала, как минимум, перец.

Вот только не следует забывать, что Рейтенфельс описывал стол в Москве при дворе царя Алексея Михайловича, а Олеарий в этом эпизоде рассказывает про новгородские земли. Это достаточно прозрачно намекает на то, что в Москве пряник был скорее прежней медовой коврижкой, а в Новгороде уже содержал заморские специи. И производился несомненно на месте.

В этом нас убеждает сохранившаяся в архивах Роспись товаров новгородского торгового человека Тихона Якимова «У меня в прошлом во 164 [1656] году, — пишет он, — как поехал на Русь, оставлено в свейской стороне, в Стекольне [Стокгольме], у сидельца своего у Евтишке Никитина в лавке товару: …10 000 пряников зуиков, цена всем 35 яфимков любских». Зуёк — птица семейства куликовых. То ли сам пряник был в форме птички, то ли она была изображена на нём. Однако, сам факт экспорта новгородских пряников в Европу в середине 17 века, да ещё в очень немалых количествах, — очевиден.

Но не только же Новгородом ограничивался ареал распространения отечественного пряника с пряностями? Конечно, нет. Вот только подробности могут оказаться не совсем ура-патриотического свойства. Ливония (историческая область на территории современных Латвии и Эстонии) находилась в центре военных конфликтов с Русским государством ещё со второй половины 15 века. Искать в нём сейчас правых и виноватых — дело бессмысленное. Но, как бы то ни было, по итогам этих многочисленных конфликтов уже при Иване Грозном возникла практика массовых переселений ливонских жителей — эстов и немцев, — в Казанскую землю. Об этом сообщает множество немецких источников, да и Писцовая книга Казанского уезда за 1602−1603 гг. Не от этих ли переселенцев берёт начало приведённое выше первое на Руси упоминание о пряниках в Казани за 1568 год?

Что же касается непосредственно московской жизни, то даже в конце 17 века классический пряник со специями там ещё в диковинку. И медовая коврижка — этот переходный вариант от медового хлеба к классическому прянику — присутствует даже на царских столах. В отличие от обычной медовой выпечки она уже имела особый узор или рисунок на поверхности. Но использование пряностей в ней было ограничено. Так, в 1672 году по случаю рождения царевича Петра Алексеевича (будущего Петра I) в числе ста двадцати блюд и сластей упоминается: «Ковришка сахарная большая, герб Государства Московского. Вторая ковришка сахарная ж коричная».

От нашего стола — вашему. И обратно

18 век — время активного знакомства с иностранной кухней в России. Это, конечно, не означает отсутствие такого опыта в предыдущие столетия. Но в эпоху, начавшуюся петровскими преобразованиями, кухня стала частью широкого культурного обмена. Когда знакомство с иностранным и прогрессивным оказывалось не только данью моде, но и условием продвижения по службе и материального благополучия.

Хлынувший в страну поток «иностранных специалистов» привозил не только знания корабельного такелажа, но и любовь к пряникам со своей европейской родины. Начальное знакомство Новгорода с немецкими пряниками (нюрнбергскими лебкухенами) охватило уже и столицу, и всю страну. Но и ими одними дело не ограничивалось. «Долго находившись в Голландии, Государь свёл там знакомство со многими корабельщиками, — пишет русский историк, а в последующем и декабрист Александр Корнилович в 1824 году. — Они привозили ему в подарок сыр, Императрице полотно, и пряники для малолетних Великих князей Петра Петровича и Петра Алексеевича».

А российская торговля помимо товаров традиционного вывоза (мёда, пеньки и мехов) прирастала и пряничным экспортом. Впрочем, как и импортом этой вкусной выпечки из Европы. В соответствии с Указом Екатерины II от 1 сентября 1766 года, устанавливались новые таможенные тарифы. Отдельным пунктом значились «пряники и пряничные орехи», торговля которыми разрешалась без пошлин — как на вывоз, так и на ввоз из-за границы. Очевидно, что масштабы пряничной внешней торговли были уже тогда достаточными, чтобы включить её в царский указ. А спустя сотню лет объёмы этого бизнеса и вовсе удивляли. Так, «Обзор внешней торговли России за 1890 год» приводит цифры экспорта пряников и печенья из Российской империи за границу. Всего тогда вывозилось 11 591 пудов этой выпечки на сумму 109 тыс. рублей. Для сравнения традиционный экспорт мёда составлял в тот год лишь 80 тыс. рублей.

В крупных городах России иностранные пряники становятся знакомы публике ничуть не хуже, чем отечественные. Изданный в 1792 году «Словарь коммерческий, содержащий познание о товарах всех стран» рассказывает и о таких разновидностях европейской выпечки: «Французский пряник — род теста, замешиваемого на яйцах с сахаром, иногда с мёдом, которое запекают между двух железных плит; три оных рода: большие, плоские и этриерские».

Но обратите внимание на фразу «иногда с мёдом». Она как раз фиксирует начинающееся и быстро растущее различие между пряником русским и европейским. До этого пряники в Европе, как и в России делали с мёдом. В 1596 году в Реймсе Генрих IV предоставил монополию на производство pain d'épices местной гильдии пряничников. Сначала их выпекали из ржаной муки на меду. Более тонкие по вкусу изделия уже на пшеничной муке производили в Дижоне. Местный pain d'épices de Dijon помимо мёда был ароматизирован анисом, лимонной и апельсиновой цедрой.

Но Новое время распорядилось по-своему в этом древнем ремесле. Дело в том, что производство сахара из тростника уже в 18 веке создало в ряде европейских стран избыток патоки или мелассы — густого сиропа, получающегося в процессе рафинирования. Её лучшая фракция — «Golden honey molasses» и шла в пряники. Её ещё называли «тростниковым мёдом», хотя на самом деле эта патока представляла из себя лишь уваренный до густоты тростниковый сок.

Новый продукт был значительно дешевле мёда, хотя по вкусу оказывался несколько простоват по сравнению с ним, что, впрочем, не мешало массовому использованию мелассы в выпечке. В России же при изобилии мёда в такой замене попросту не было смысла. Да и отечественное сахарное производство до изобретения технологии свекловичного сахара занималось лишь очисткой импортного сахара-сырца. И меласса в этом производственном цикле попросту не появлялась.

Интересно, что слово «патока» можно встретить и в российских средневековых источниках (например, в «Домострое» 1550-х годов), но там оно означает лишь жидкий мёд. Им как главным ингредиентом и ограничивалось российское пряничное искусство во все века.

Пряник продвигает Россию

Популярность русского пряника за рубежом — просто частный случай того, как вся русская кухня становилась известна в Европе. Выше мы уже встречали упоминания о русских блюдах европейскими путешественниками, посещавшими Россию в 17 веке. Что же мы видим в их воспоминаниях? Удивление, любопытство перед русской кухней той эпохи. Лебеди на царском пиру (в изложении Герберштейна), огромные калачи, причудливое блюдо тельное и очень странный чёрный хлеб с запахом уксуса (как пишет Адам Олеарий). Но, заметьте, все эти чувства совсем не ведут к желанию это повторить и снова попробовать. Немцами, французами, англичанами это воспринимается просто как местная экзотика, иногда привлекательная, порой отталкивающая.

Всё меняется, когда русская кухня начинает отходить от незамысловатых средневековых стандартов. В целом, это происходит лишь с начала 19 века. Неслучайно именно тогда множество русских кушаний проникают в Европу: пожарские котлеты, гурьевская каша… Выдающийся французский шеф-повар Мари-Антуан Карем приводит в своей книге рецепт борща и осетрины по-русски. И надо сказать, что пряники тоже не подвели!

Ещё с конца 18 века наблюдается взлёт отечественного пряничного искусства. Благодаря международной торговле иностранные специи становятся гораздо доступнее даже небогатым соотечественникам. И каждая хозяйка имеет свой набор «пряничных духов»: смеси бадьяна, корицы, кориандра, гвоздики, кардамона, мускатного ореха, душистого перца… Отдельным видом ремесла становится искусство знамёнщиков — резчиков пряничных досок. А установившаяся мода приводит к тому, что купчихи, хвастаясь перед подругами, заказывают новые (и весьма недешёвые!) доски для пряников в каждому празднику. Да и эволюция русской печи, появление «голландок» (печки с плитой и духовкой) немало способствовали улучшению вкуса русского пряника.

Вот почему из достаточно демократического и дешёвого предмета экспорта пряник постепенно превращается в национальную гордость, символ русской кухни.

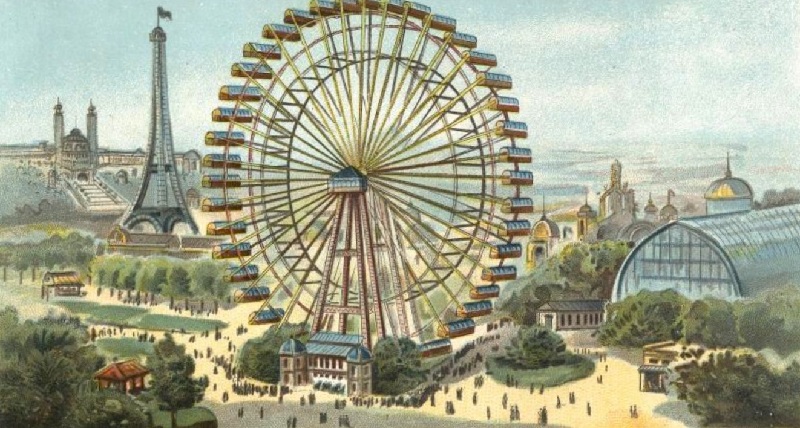

Наглядной демонстрацией этого «перехода» становится участие отечественных пряничников во всемирных выставках. Прокатиться в Париж на выставку хочет не только купец Кнуров из «Бесприданницы», но и десятки русских кондитеров. В отличие от Мокия Парменыча, руководствуются они совсем не развлекательными, а деловыми соображениями.

Уже с 1860-х годов на Всемирных выставках в Париже, Лондоне, Вене русские пряники — непременный атрибут отечественных павильонов. Вряд ли возможно в краткой статье рассказать про все пряничные экспонаты за полвека. Но, скажем, фамилия тульских мастеров Гречихиных не раз попадалась нам на глаза. «Тула же славится своими пряниками… Первыми между этими торговцами мы назовём Афанасия и Егора Гречихина, за ними следует Роман Ларионович Гречихин, который один из всех имеет большую лавку с пряниками», — отмечается в «Памятной книжке Тульской губернии» за 1870 год. В 1896 году братья Егор и Афанасий Гречихины выручили на Нижегородской ярмарке 13 000 руб., продав там 420 пудов своих пряников.

А затем пришла пора везти пряники в Европу. На Всемирной выставке 1900 года в Париже эти изделия решили выставить немало русских производителей. Вместе с именитой фабрикой «Эйнем» (будущий советский «Красный Октябрь») туда приехали пряничники из Тулы — Василий Гречихин и Ксения Белолипецкая. А чайная фабрика К. и С. Поповых построила на Эспланаде Инвалидов импровизированную русскую чайную, где угощали городецкими и тверскими пряниками.

Гречихин торговал своими пряниками на всемирной выставке недалеко от Эйфелевой башни. В Туле ходит легенда о том, что даже его крыша была сделана из… пряников. В результате оба пряничника из Тулы получили бронзовую медаль. Пряники же стали ещё одной темой, объединившей оба народа.

Вот и думай после этого, чей пряник. Кому он более дорог в качестве национального достояния? Немного смешной эпизод венчает этот давний спор. В 1892 году было заключено соглашение о союзе между республиканской Францией и Россией. Позже оно было дополнено и военной конвенцией. А пару лет спустя в октябре 1896 года состоялся визит Николая II в Париж.

Знаменитая фаянсовая фабрика в Шуази-ле-Руа отпраздновала это событие, выпустив серию тарелок на тему «Франция и Россия». На одной из них были изображены два моряка с подписью: «Маленькие подарки помогают дружбе развиваться».

А теперь небольшая загадка — кто есть кто? Один матрос держит самовар, бочку (французского вина?) и коробку с чаем. Другой несёт на плече ящик с пряниками (pain d'épices), ниже свисает банка с икрой, а из кармана торчит подозрительная бутылка (водки?). В общем, какая-то путаница! Кто же кому собрался дарить пряники?

***

26−27 апреля 2025 во Всероссийском музее декоративного искусства состоится весенняя «Ярмарка у Остермана: от пряника до круассана», посвящённая 125-летию Всемирной выставке в Париже 1900 года. На большом пряничном фестивале москвичи и гости столицы встретятся с пекарями и резчиками из различных регионов, с историками русской кулинарии, искусствоведами и коллекционерами. В эти два дня каждый сможет не только подробнее узнать нашу пряничную историю, но и попробовать её на вкус. И ещё один приятный бонус — на ярмарке можно со скидкой купить свежий номер «Дилетанта» и архивные номера.