Похищение Восточной Европы. Как Сталин добивался советизации Польши после Второй мировой

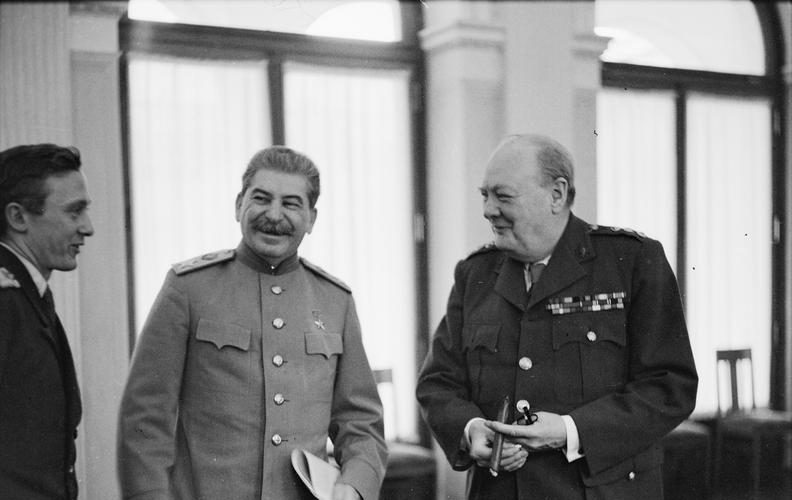

25 апреля агентство Reuters опубликовало полный текст плана США по урегулированию войны в Украине, который предусматривает передачу России нескольких украинских областей. Парламенты Украины, Чехии, Франции, Великобритании и стран Балтии сравнили документ с Мюнхенским сговором 1938 года, когда нацистской Германии была передана Судетская область Чехословакии — без согласия последней. Еще одним примером такого раздела страны без ее участия можно назвать Ялтинские соглашения 1945 года, по итогам которых Польша оказалась в зоне влияния СССР. Тогда Иосиф Сталин, пользуясь отсутствием единой позиции у лидеров США и Великобритании, добился для себя существенных преимуществ, а впоследствии не выполнил собственных обещаний обеспечить создание в Польше демократического правительства. Польские историки называют Ялтинские соглашения «четвертым разделом» по аналогии с временами, когда страну делили между империями, и считают произошедшее предательством со стороны западных лидеров.

Пролог к миру

Февраль 1945 года. Вторая мировая война подходит к финалу. Красная армия уже ведет бои на территории Германии, а союзники готовятся к решающему обсуждению будущего Европы в освобожденном Крыму. Прологом к конференции в Ялте становится встреча лидеров США и Великобритании на Мальте.

Президент США Франклин Рузвельт прибыл на остров 2 февраля на борту американского крейсера USS Quincy. Британский премьер Уинстон Черчилль, уже несколько дней находящийся на Мальте, настаивал на встрече с американским президентом до переговоров с Иосифом Сталиным. Он высказал опасения, что, если союзники не договорятся между собой заранее, советский лидер сможет навязать свою повестку.

Мальта — символ стойкости, пережившая за время Второй мировой более трех тысяч авианалетов, стала местом, где решалось послевоенное будущее. Британский и американский лидеры обсуждали судьбу Германии, границы Польши, роли стран «Большой тройки» в Европе и войну с Японией. Они согласились, что продвижение Красной армии в Центральной Европе нежелательно. Конференция проходила в спешке, но такова была политическая реальность того времени: договариваться нужно было быстро, ведь передел мира уже начался.

Противоречия и манипуляции в Ялте

После переговоров на Мальте Рузвельт и Черчилль отправились в Крым, где их ждала встреча со Сталиным. Впереди были решающие дискуссии о послевоенном устройстве Европы, но союзники ехали в Ялту с разными целями.

Для британцев ключевым вопросом оставалась судьба Польши. Черчилль и министр иностранных дел Энтони Иден опасались, что Москва не допустит формирования в стране независимого правительства, а вместо этого установит там режим, лояльный Кремлю. Великобритании нужны были гарантии, что Польша сохранит хотя бы формальный суверенитет.

Рузвельт же смотрел на ситуацию шире. Его главной задачей было создание Организации Объединенных Наций — структуры, способной предотвратить будущие мировые конфликты. Ради этого он был готов идти на компромиссы, в том числе с Советским Союзом. В отличие от Черчилля, который с подозрением относился к СССР, американский президент считал, что доверие и открытость — лучший способ наладить диалог.

В отличие от Черчилля, который с подозрением относился к СССР, президент США Рузвельт был готов идти на компромиссы со Сталиным

Сталин же, в свою очередь, намеревался укрепить влияние СССР в Европе и умело использовал разногласия между западными союзниками для достижения этой цели. Когда Рузвельт предложил установить прямую связь между генералом Эйзенхауэром и советской Ставкой, советский лидер немедленно поддержал эту идею. Он поощрял стремление США к большей открытости, но при этом давал минимум информации взамен.

С осторожным Черчиллем Сталин выбрал другую тактику. В ходе одной из встреч на конференции он неожиданно поинтересовался, как обстоят дела в Греции. По мнению некоторых историков, это был намек на «процентное соглашение», заключенное между ними в октябре 1944 года: Греция отходила под контроль Великобритании, а Балканские страны — к СССР. Вопрос Сталина мог подразумевать возможность распространения аналогичного механизма на Польшу и Францию. Однако Черчилль либо не уловил этот посыл, либо предпочел не реагировать. Как позднее отмечал начальник британского Генштаба сэр Алан Брук, премьер пропустил многие подобные сигналы.

Но Сталин не собирался ослаблять нажим. На другом заседании он заявил, что в Польше, в советском тылу, партизанами убиты 212 красноармейцев. Этот выпад вынудил Черчилля и Рузвельта признать «недопустимость нападений на Красную армию» сторонников Армии Крайовой — польского подпольного движения, не подконтрольного коммунистам. Как следствие, войска НКВД фактически получили карт-бланш на подавление оппозиции в Польше.

Рузвельт, заметно ослабленный болезнью (он умер спустя два месяца после конференции, 12 апреля 1945 года), не вступал в споры между Черчиллем и Сталиным. Он лишь продолжал настаивать на проведении свободных выборов в Польше — требование, которое, по сути, было обречено на провал, поскольку к тому моменту все рычаги власти в стране находились в руках советского командования. Главный советник президента США Гарри Гопкинс позже вспоминал, что Рузвельт, похоже, не воспринимал и половины происходящего на переговорах.

Свободные выборы в Польше были обречены на провал: к 1945 году все рычаги власти в стране находились в руках советского командования

По итогам Ялтинской конференции стороны приняли «Декларацию об освобожденной Европе», в которой провозглашалось право всех народов послевоенного континента на самоуправление и создание демократических учреждений по своему усмотрению. Отдельно оговаривался статус Польши: предполагалось, что действовавшее в стране просоветское временное правительство будет преобразовано в более широкий орган власти, куда войдут представители всех демократических сил, включая эмигрантское правительство в изгнании, связанное с польским подпольем.

Польша вместо Греции

События, последовавшие за встречей в Ялте, показали: СССР вовсе не собирался допускать независимости Польши. Уже в марте НКВД арестовал 16 сторонников сопротивления, с гарантиями безопасности приглашенных на переговоры с советскими властями о вхождении в послевоенное правительство. Подписание 21 апреля 1945 года СССР и правительством Польши «Договора о дружбе, взаимопомощи и сотрудничестве» показало союзникам, что «дела с польским вопросом действительно зашли в тупик».

По сути, советское влияние на политику страны закреплялось этим договором на десятилетия. В ответ на протесты Лондона и Вашингтона нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов заявил, что советская сторона не потерпит вмешательства Запада в польские дела. Стало очевидно, что Кремль трактует соглашения совершенно иначе, чем их понимали его западные союзники.

Советское влияние на политику Польши закреплялось на десятилетия

Черчилль начал подозревать, что и он, и Рузвельт стали жертвами тонкой дипломатической манипуляции. Доверие к советскому лидеру прежде базировалось на его невмешательстве в греческие дела. Но теперь стало понятно: Сталин просто не видел в Греции стратегической ценности.

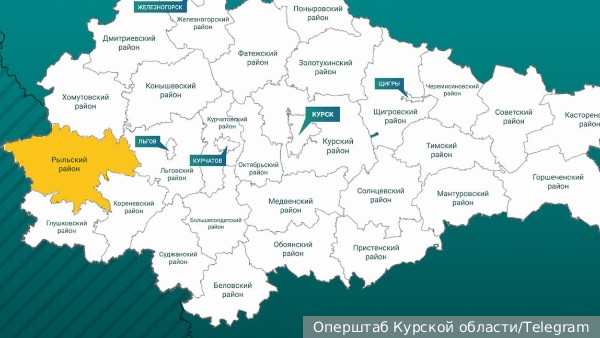

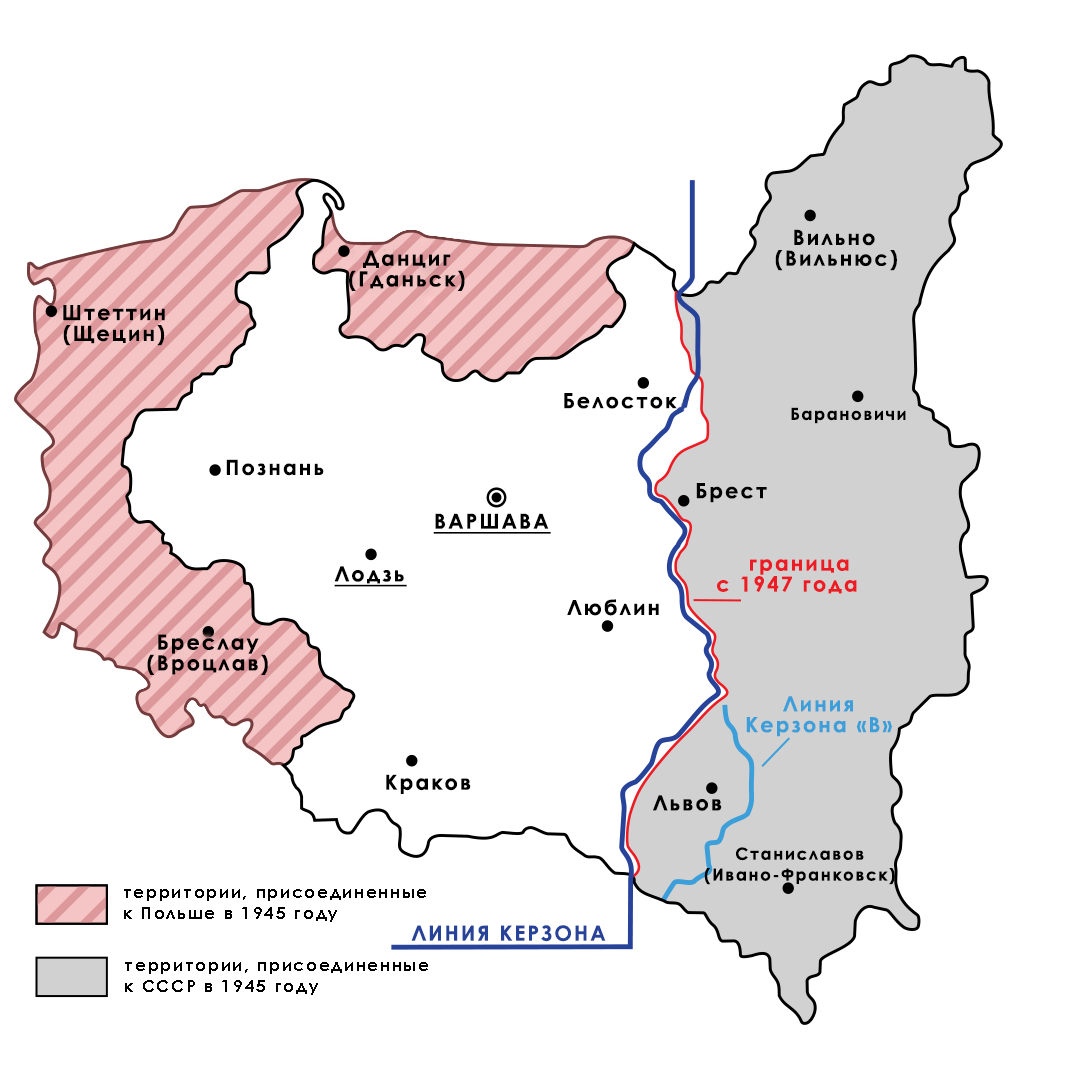

В Ялте союзники договорились о послевоенных границах Польши: восточная должна была проходить через белорусские Гродно и Брест и украинский Львов, а западную Сталин предложил перенести вплоть до Одера и Нейсе. США и Великобритания колебались: стоит ли проводить западную границу так далеко? Однако сомневались они недолго. Уже к июльской конференции в Потсдаме они приняли его условия, тем более что советские войска установили контроль над территориями, которые планировалось передать Польше, еще в марте.

Потсдамская конференция завершила серию переговоров лидеров «Большой тройки». В повестку были включены в первую очередь вопросы, касающиеся разгромленной Германии. Нацистский режим подлежал полной ликвидации, поэтому союзники не пытались договориться с Германией как страной-агрессором, а обдумывали гарантии долгосрочной безопасности. СССР, США и Великобритания решали судьбу всего мира: как разделить Европу, восстановить разрушенные страны, сформировать систему международных отношений, чтобы подобные войны не повторялись. При этом представители других государств, которых коснулась Вторая мировая, на переговоры приглашены не были.

Цена войны

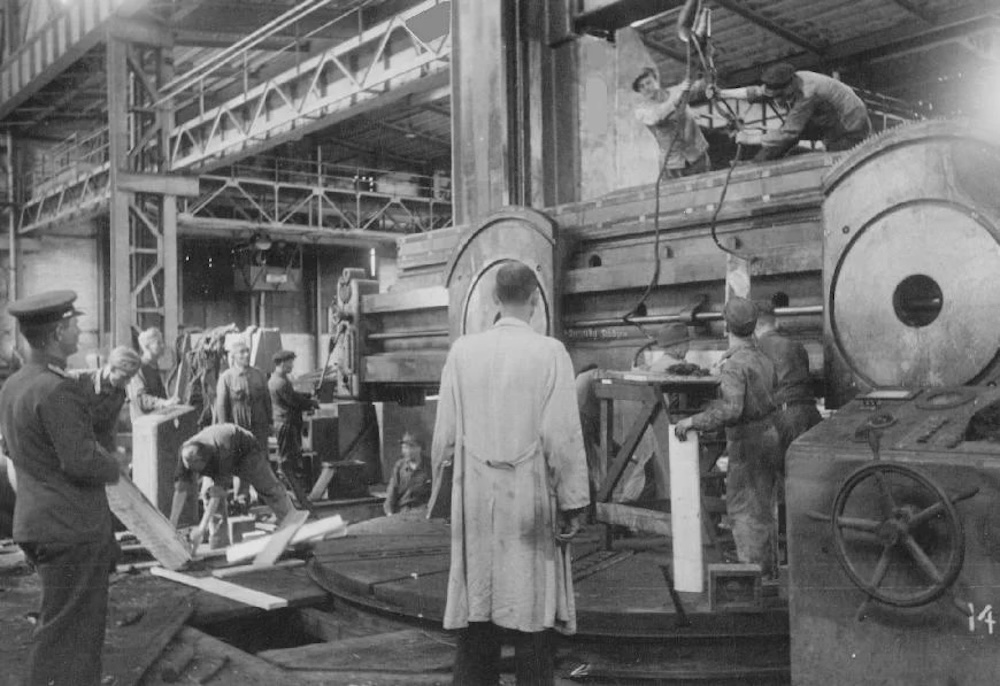

После войны Советский Союз формально способствовал индустриализации Восточной Европы, но одновременно требовал военных репараций, которые обернулись масштабным демонтажем промышленности региона. Подробности этого процесса приводит исследовательница Энн Эпплбаум в книге «Железный занавес. Подавление Восточной Европы (1944–1956)».

Советские экономисты обсуждали возможные последствия репараций еще в 1943 году. Евгений Варга, глава советского Института мирового хозяйства и мировой политики, предупреждал, что эти действия могут «оттолкнуть рабочий класс» не только в Германии, но и в соседних странах. Он предлагал смешанные репарации: выплаты товарами и имуществом, в том числе промышленным оборудованием. Рассматривались также ликвидация немецких предприятий и аграрные реформы — чтобы привести уровень жизни в соответствие советскому.

Глава советского Института мирового хозяйства и мировой политики Евгений Варга предупреждал, что репарации могут «оттолкнуть немецкий рабочий класс»

Эти идеи нашли поддержку в высшем советском руководстве. Уже на Тегеранской и Ялтинской конференциях Сталин заявлял о планах вывезти из Германии до 80% техники. Сумма ущерба, которую, по его словам, предстояло компенсировать СССР, достигала $10 млрд. Черчилль предостерегал, что жесткие санкции после Первой мировой войны уже привели к дестабилизации Европы, но Рузвельт тогда спорить не стал. Более того, министр финансов США Генри Моргентау поддерживал идею превращения Германии в аграрную страну.

Окончательное решение по репарациям так и не было принято, и на практике советская сторона действовала, не считаясь с мнением союзников. К лету 1945 года для организации вывоза техники в Германию прибыли 70 тысяч специалистов из СССР. Согласно архивным данным, только с начала оккупации и до августа 1945 года из Восточной Германии вывезли 1,28 млн тонн материалов и 3,6 млн тонн оборудования.

Заводы разбирали на части и отправляли в СССР, часто без особой нужды. Вместе с техникой вывозились произведения искусства, архивные документы и личные вещи из брошенных домов. В вывозе участвовали случайные люди, которые разбирали сложные станки без соответствующей подготовки. Итог был предсказуем — бóльшая часть имущества попросту приходила в негодность.

Фактически репарации превратились в полное разорение региона. Историки до сих пор спорят, насколько они были продиктованы экономической целесообразностью, а насколько — желанием Сталина раз и навсегда лишить Германию шансов на восстановление индустриальной мощи.

Экономическое разорение не единственная проблема, с которой столкнулась Восточная Европа после Второй мировой. Другим острым вопросом стали массовые депортации. В Потсдамском соглашении сухо указывалось, что «немецкое население или его часть» из Польши, Чехословакии и Венгрии должно быть «перемещено в Германию». Однако еще в январе 1945 года, за полгода до подписания документа, СССР депортировал 70 тысяч этнических немцев из Румынии.

Соглашение о сдвиге границ Польши на запад также означало массовый обмен населением: украинские поляки переселялись на польскую территорию, а польские украинцы — в СССР. Вопрос о депортации венгров из Чехословакии и словаков из Венгрии и вовсе официально не обсуждался, но, когда переселение началось, международное сообщество не выразило серьезных возражений. Формально договоренности требовали, чтобы «любое перемещение происходило организованно и гуманно». Однако первые волны депортаций, например из Судетской области, сопровождались хаосом и жестокостью.

Кроме того, регионы Германии, которые должны были перейти под польский контроль, оказались в ведении НКВД. Репрессии здесь были не менее жесткими, чем в других частях советской зоны оккупации, а местами даже превосходили их по масштабу. Более того, генерала НКВД Николая Селивановского назначили советником при Министерстве общественной безопасности Польши. Советская власть устанавливала в стране полный контроль, не оставляя полякам ни шанса на самостоятельность.

Ошибка или предательство?

Уже в марте 1945 года Черчилль в частной переписке признавал, что Запад не смог помешать СССР установить контроль над Польшей. Американский посол в Москве Аверелл Гарриман позднее писал:

«Мы допустили ошибку, поверив Сталину насчeт Польши. Он никогда не собирался выполнять свои обещания».

В самой Польше Ялту восприняли как предательство. Соглашения называют «четвертым разделом» — по аналогии с XVIII веком, когда страну делили между соседними империями. Один из наиболее авторитетных исследователей новейшей истории Польши Анджей Фришке говорит, что раздел был «неформальным, но не менее болезненным, чем предыдущие».

«Термин „четвертый раздел“ отражает коллективную травму поляков — ощущение, что в 1945 году их снова предали великие державы», — объяснял специалист по международным отношениям и соавтор немецко-польских учебников истории Влодзимеж Бородзей в интервью польскому изданию Tygodnik Powszechny в 2015 году.

Термин «четвертый раздел» отражает коллективную травму поляков — ощущение, что в 1945 году их снова предали великие державы

Даже те исследователи, кто избегает столь эмоциональных формулировок, признают: Ялта закрепила зависимость Польши от СССР при молчаливом согласии Запада. Павел Махцевич, основатель Музея Второй мировой войны в Гданьске, писал: «Для поляков Ялта — символ беспомощности. Союзники пожертвовали нами ради большой игры».