Край вселенной - что дальше?

Вечно ли существовала и будет существовать Вселенная в том виде, в каком мы ёе наблюдаем, или она имеет своё начало и конец и изменяется во времени и пространстве? Эти вопросы занимают многих учёных мира. Известный американский ученый и писатель знакомит читателя с основными коскосмогоническими гипотезами.Галактика Водоворот (М51) в видимых лучах (слева) и в инфракрасном диапазоне (справа)Не часто случается, чтобы ученый привлёк и себе внимание мировой печати отказом от разработанной им же теории. Однако именно это произошло осенью 1965 года с англичанином Фредом Хойлом. Наблюдение объектов, удаленных от Земли на расстояние в 100 миллиардов триллионов километров и ушедших на 10 миллиардов лет в прошлое, заставило его отказаться от теория «непрерывного творения». Он забрался в эти чудовищные дали времени и пространства, чтобы разрешить самый грандиозный и драматический контфликт научных гипотез, какой знает история науки. В гипотезах этих речь идет и много ни мало о рождении и гибели (или вечном существовании) Вселенной...Мозаика «Фред Хойл как альпинист карабкается к звёздам»Свет от далеких галактик, как, впрочем, и от любого светящегося небесного тела, можно собрать в луч с помощью телескопа, а потом разложить призмой на бледную радугу спектра, перечеркнутую частоколом темных линий. Каждая такая линия соответствует определенному химическому эле менту и имеет свое постоянное место в спектре, если только излучение исходит от источника, находящегося в состоянии покоя относительно Земли. Если источник света удаляется от нас, линии будут сдвинуты в красную область спектра, чем больше скорость удаления, тем больше величина этого «красного смещена» (эффект Доплера). Если же он приближается и наблюдателю, линии смещаются в противоположную, фиолетовую область спектра: это называется «фиолетовым смещением».Мы в центре сферыВ 1912 году американский астроном Весто Мелвин Слайфер начал анализировать свечение далеких галактик с целью исследования природы и величины смещения темных линий в их спектрах. Он был уверен, что примерно половина наблюдаемых галактик будет давать красное смещение, а другая фиолетовое, указывая, таким образом, галактики, приближающиеся к нам и удаляющиеся от нас. Ничуть не бывало. К изумлению Слифера, лишь несколько из наиболее близких к нам галактик показали фиолетовое смещение. Все остальные, оказывается, удалялись от нас... Более того, красное смещение было необычайно сильным.Отдельные звезды нашей галактики имели красное смещение, соответствующее скорости менее 150 километров в секунду, но галактики, обнаруженные Слайфером, удалились со скоростью до 650 километров в секунду, если судить по величине их красного смещения. Другой американский астроном, Мильтон Ласаль Хьюмасон, установил, что все без исключения едва различимые галактики удаляются от нас. Притом чем слабее видна (чем дальше от нас) галактика, тем больше величина красного смещения. К 1936 году он обнаружил галактику, удаляющуюся со скоростью 40 тысяч километров в секунду, что превышает одну восьмую скорости света.В конце 20-х годов американский астроном Эдвин Пауэлл Хаббл обобщил это явление, выведя закон, который получил его имя. Закон Хаббла гласит: скорость удаления галактик пропорциональна отделяющему их от нас расстоянию. Эта постоянно увеличивающаяся скорость удаления на расстоянии примерно 13 миллиардов световых лет от Земли (1 световой год равен 10 триллионам километров) достигает скорости света. А если галактика мчится от нас с такой скоростью, свет, который она испускает, никогда не достигнет Земли. Расстояние в 13 миллиардов световых лет является, таким образом, границей «наблюдаемой Вселенной». Выходит, что «наша» Вселенная это гигантская сфера с радиусом 13 миллиардов световых лет, усеянная галактиками, и мы находимся в центре этой сферы.Объяснить концепцию расширяющейся Вселенной помогает общая теория относительности, выдвинутая Эйнштейном в 1916 году. По мере того, как она становится всё шире и шире, галактики внутри ее все больше удаляются друг от друга. Наблюдателю в любой из галактик будет казаться, что от него удаляются все галактики, за исключением, быть может, ближайших одной или двух, которые могут составлять одну группу галактик. Более того, ему будет казаться, что другие галактики удаляются от него со скоростью, пропорциональной расстоянию. В 1927 году бельгийский астроном Жори Эдуард Лемэтр выдвинул физическое объяснение этого явления. Вселенная может распираться в результате чудовищного взрыва, происшедшего миллиарды лет назад. Первоначально, предположил Лематр, вся материя Вселенной была сконцентрирована в очень плотную, компактную массу. Это «космическое яйцо» взорвалось и раскололось на куски, из которых впоследствии и образовались нынешние галактики.«Непрерывное творение»Гипотела «большого взрыва» с неизбежно вытекающим на неё выводом о том, что Вселенная изменялась и изменяется с течением времени, удовлетворила далеко не всех астрономов. Для трёх на них англичан Германа Бонди, Томаса Голда и Фреда Хой

Вечно ли существовала и будет существовать Вселенная в том виде, в каком мы ёе наблюдаем, или она имеет своё начало и конец и изменяется во времени и пространстве? Эти вопросы занимают многих учёных мира. Известный американский ученый и писатель знакомит читателя с основными коскосмогоническими гипотезами.

Галактика Водоворот (М51) в видимых лучах (слева) и в инфракрасном диапазоне (справа)

Не часто случается, чтобы ученый привлёк и себе внимание мировой печати отказом от разработанной им же теории. Однако именно это произошло осенью 1965 года с англичанином Фредом Хойлом. Наблюдение объектов, удаленных от Земли на расстояние в 100 миллиардов триллионов километров и ушедших на 10 миллиардов лет в прошлое, заставило его отказаться от теория «непрерывного творения». Он забрался в эти чудовищные дали времени и пространства, чтобы разрешить самый грандиозный и драматический контфликт научных гипотез, какой знает история науки. В гипотезах этих речь идет и много ни мало о рождении и гибели (или вечном существовании) Вселенной...

Мозаика «Фред Хойл как альпинист карабкается к звёздам»

Свет от далеких галактик, как, впрочем, и от любого светящегося небесного тела, можно собрать в луч с помощью телескопа, а потом разложить призмой на бледную радугу спектра, перечеркнутую частоколом темных линий. Каждая такая линия соответствует определенному химическому эле менту и имеет свое постоянное место в спектре, если только излучение исходит от источника, находящегося в состоянии покоя относительно Земли. Если источник света удаляется от нас, линии будут сдвинуты в красную область спектра, чем больше скорость удаления, тем больше величина этого «красного смещена» (эффект Доплера). Если же он приближается и наблюдателю, линии смещаются в противоположную, фиолетовую область спектра: это называется «фиолетовым смещением».

Мы в центре сферы

В 1912 году американский астроном Весто Мелвин Слайфер начал анализировать свечение далеких галактик с целью исследования природы и величины смещения темных линий в их спектрах. Он был уверен, что примерно половина наблюдаемых галактик будет давать красное смещение, а другая фиолетовое, указывая, таким образом, галактики, приближающиеся к нам и удаляющиеся от нас. Ничуть не бывало. К изумлению Слифера, лишь несколько из наиболее близких к нам галактик показали фиолетовое смещение. Все остальные, оказывается, удалялись от нас... Более того, красное смещение было необычайно сильным.

Отдельные звезды нашей галактики имели красное смещение, соответствующее скорости менее 150 километров в секунду, но галактики, обнаруженные Слайфером, удалились со скоростью до 650 километров в секунду, если судить по величине их красного смещения. Другой американский астроном, Мильтон Ласаль Хьюмасон, установил, что все без исключения едва различимые галактики удаляются от нас. Притом чем слабее видна (чем дальше от нас) галактика, тем больше величина красного смещения. К 1936 году он обнаружил галактику, удаляющуюся со скоростью 40 тысяч километров в секунду, что превышает одну восьмую скорости света.

В конце 20-х годов американский астроном Эдвин Пауэлл Хаббл обобщил это явление, выведя закон, который получил его имя. Закон Хаббла гласит: скорость удаления галактик пропорциональна отделяющему их от нас расстоянию. Эта постоянно увеличивающаяся скорость удаления на расстоянии примерно 13 миллиардов световых лет от Земли (1 световой год равен 10 триллионам километров) достигает скорости света. А если галактика мчится от нас с такой скоростью, свет, который она испускает, никогда не достигнет Земли. Расстояние в 13 миллиардов световых лет является, таким образом, границей «наблюдаемой Вселенной». Выходит, что «наша» Вселенная это гигантская сфера с радиусом 13 миллиардов световых лет, усеянная галактиками, и мы находимся в центре этой сферы.

Объяснить концепцию расширяющейся Вселенной помогает общая теория относительности, выдвинутая Эйнштейном в 1916 году. По мере того, как она становится всё шире и шире, галактики внутри ее все больше удаляются друг от друга. Наблюдателю в любой из галактик будет казаться, что от него удаляются все галактики, за исключением, быть может, ближайших одной или двух, которые могут составлять одну группу галактик. Более того, ему будет казаться, что другие галактики удаляются от него со скоростью, пропорциональной расстоянию. В 1927 году бельгийский астроном Жори Эдуард Лемэтр выдвинул физическое объяснение этого явления. Вселенная может распираться в результате чудовищного взрыва, происшедшего миллиарды лет назад. Первоначально, предположил Лематр, вся материя Вселенной была сконцентрирована в очень плотную, компактную массу. Это «космическое яйцо» взорвалось и раскололось на куски, из которых впоследствии и образовались нынешние галактики.

«Непрерывное творение»

Гипотела «большого взрыва» с неизбежно вытекающим на неё выводом о том, что Вселенная изменялась и изменяется с течением времени, удовлетворила далеко не всех астрономов. Для трёх на них англичан Германа Бонди, Томаса Голда и Фреда Хойла принцип, согласно которому Вселенная представляется одинаковой для любого наблюдателя, казался неполным, если в расчет принимаются только наблюдатели, находящиеся в разных точках пространства. В 1948 году они распространили его на наблюдателей, находящихся в разных моментах времени. По этой новой теории, Вселенная в целом не изменяется со временем, но остается вечно все той же.

Не признать, что Вселенная расширяется, а галактики удаляются друг от друга, они не могли. Тогда, чтобы отстоять свою дополненную гипотезу, Бонди, Голди и Хойл предположили, что по мере расширения Вселенной повсюду постоянно создается новая материя, но так медленно, что этот процесс нельзя обнаружить никакими нашими наитончайшими приборами. К тому времени, как две галактики удваивают разделяющее их расстояние, между ними об разуется достаточно новой материи, чтобы спадалась ещё одна, третья галактика. Таким образом, хотя Вселенная и расширяется вечно, расстояние между двумя соседними галактиками все время остается тем же самым, потому что по мере того, как старые галактики уплывают за пределы сферы обозримой Вселенной, внутри её продолжают формироваться новые. Вот почему видимый образ Вселенной остается неизменным на протяжении всего бесконечного прошлого и всего бесконечного будущего.

Какая же из этих двух гипотез «большого взрыва» или «непрерывного творения» верна? Выбор было бы несложно сделать, имей астрономы в своем распоряжении машину времени. Единственное, что потребовалось бы тогда, это отправиться на такой машине на десяток миллиардов лет назад (или вперед) и бросить взгляд на Вселенную. Если бы она выглядела такой же, как и сейчас, это означало бы научную несостоятельность гипотезы «большого взрыва», и гипотеза «непрерывного творения» могла бы торжествовать... Как ни странно, но астрономы и в самом деле имеют нечто подобное машине времени. Свет (или любая другая разновидность излучения) не может распространяться со скоростью большей, чем 300 тысяч кило метров в секунду. Свет от самых отдаленных галактик, которые мы можем наблюдать, несется сквозь пространство миллиарды лет, а то и больше, прежде чем достиг нет Земли.

Это означает, что, когда мы глядим на эти галактики, мы видим картину Вселенной, какой она была миллиард или более лет тому назад. Если очень удаленные галактики выглядят так же, как и близкие к нам, то мы можем спокойно забыть гипотезу «большого взрыва» (предполагающую изменение Вселенной). Однако это очень трудно наблюдать объекты, отстоящие от нас на миллиард и больше световых лет. Нас достигают только бледные пучки света. Однако в распоряжении астрономов по явилось новое средство для изучения глубин космоса радиоастрономия. Огромные радиотелескопы повернули к небесам свои чуткие уши.

Были обнаружены радиоволны, испускаемые Солнцем, центром нашей галактики, и некоторыми облакообразными космически ми объектами, которые могли быть остатка ми взорвавшихся звезд. В 1951 году был локализован мощный источник радиоизлучения, названный «Синус А». Внутри этого излучающего радиоволны района американский астроном Вальтер Бааде обнаружил галактику странной формы. При более пристальном изучении удалось установить, что это не одна, а две столкнувшиеся галактики, находящиеся от нас на расстоянии 700 миллионов световых лет. Казалось логичным предположить, что чем слабее космический источник радио-воли, тем более отдаленную галактику он представляет.

В таком случае было бы возможным сосчитать общее число таких радиогалактик на различных расстояниях. И если справедлива гипотеза «непрерывного творения», то Вселенная в основных чертах одинакова во все времена, и, следователь но, число сталкивающихся галактик в каждую данную эпоху должно быть одинаковым. В этом случае число источников радиоизлучения в данном объеме космоса должно оставаться одним и тем же, независимо от расстояния. С другой стороны, если справедлива гипотеза «большого взрыва», то удаленная, более ранняя часть Вселенной должна быть плотнее усеяна галактиками и горячей, чем наше непосредственное окружение. Разумно ожидать, что в та кой ранней Вселенной столкновения гaлантик явление более обычное, чем в нашей.

Таким образом, число источников радиоизлучения в данном объеме пространства должно расти с увеличением расстояния. В середине 50-х годов английский астроном Мартин Райл принялся за тщательный подсчет радиоисточников и вскоре объявил, что число их действительно растет с увеличением расстояния, как того и требует гипотеза «большого взрыва». Работу Райла нельзя, однако, считать вполне убедительной. Она основывается на измерении чрезвычайно слабых радиоволн, и даже ничтожных ошибок, которые вполне могли вкрасться, достаточно, чтобы перечеркнуть всю его концепцию.

Новое знание, новые загадки

По мере того как астрономы все точнее привязывали источники радиоволн и определенному месту в пространстве, некоторые из этих объектов привлекли к себе особое внимание. Они были такими маленькими, что вполне могли оказаться не галактика ми, а отдельными звездами. А раз так, то они должны бы быть совсем близко, и до пущение Райла, что все источники радно-воли это отдаленные галактики, было бы ниспровергнуто, а вместе с допущением и вывод. Гипотеза «непрерывного творения» получила бы, таним образом, ощутимую поддержку.

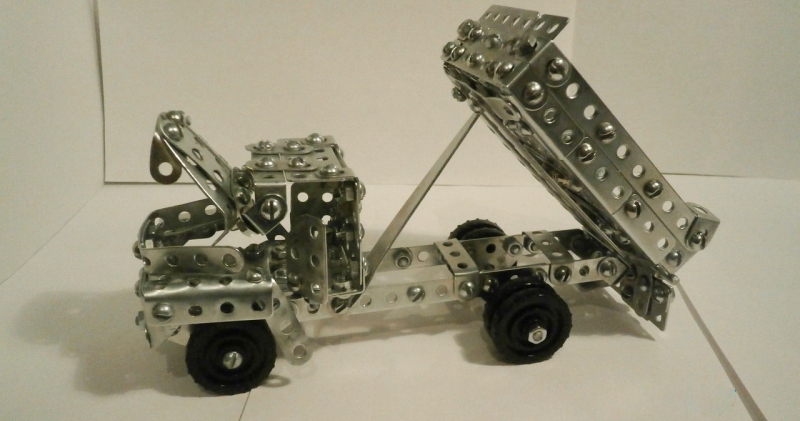

К 1960 году такие звезды были найдены. Это были уже известные астрономам объекты, но их всегда принимали за слабенькие звездочки нашей собственной галактики. Новые мучительные поиски, вы званные их необычным радиоизлучением, позволили установить, что это звезды особого вида. Вокруг двух из них наблюдались слабые облачка материи, а у звезды 3С273 (номер по «Третьему Кембриджскому каталогу радиозвёзд») удалось заметить слабый потов какого-то выброса.

Фото 3C 273, полученное с помощью усовершенствованной обзорной камеры телескопа Хаббл. Свет от яркого ядра квазара блокируется коронографом, так что окружающую родительскую галактику можно лучше рассмотреть

Их спектры оказались в высшей степени своеобразными. Несколько линий в спектре каждой звезды не могли быть отождествлены ни с одним известным науке элементом. Это была интригующая загадка, но некоторое время ей никто не занимался. В 1963 году американец датского происхождения Маартен Шмидт вернулся к спектру звезды 3С273. В нём было шесть таких линий, и ему внезапно пришло в голову, что расположение четырех из них напоминает давным-давно известную группу линий, которая должна находиться в совершенно другой части спектра. Для того, чтобы эти четыре линии оказались там, где их удалось наблюдать, они должны были подвергнуться «красному смещению» невиданных масштабов. Могло ли это быть?

Шмидт обратился и спектрам других звезд. Допуская сверхбольшое красное смещение, он смог опознать каждую на загадочных линий. В течение следующих двух или трех лет целенаправленное изучение неба позволило обнаружить около сорока таких объектов. Были получены спектры более чем половины из них, и все они показали наличие невероятно большого красного смещения. Выходило, что одна из звезд, например, удаляется с рекордной скоростью в 240 тысяч километров в секунду, а расстояние до нее оценивается в 8 миллиардов световых лет (80 миллиардов триллионов километров).

Изучая свет и радиоволны, которые испускают галактики, удаленные от Земли на чудовищные расстояния в сотни миллионов и миллиарды световых лет, человек всё глубже постигает проблему бесконечности пространства и времени. На этом снимке одна из ближайших к нам галактика М51 в созвездии Гончих собак.

На таком чудовищном расстоянии то, что выглядит, как звезда, разумеется, звездой быть никак не может. Эти объекты бы ли поэтому названы квазизвездами. Решающий фант состоит в том, что квазизвезд много вдали от нас, на расстоянии же менее миллиарда световых лет от Земли. их нет ни одной. Это означает, что в молодой Вселенной было множество квазизвезд. а теперь их нет. Следовательно, мы обнаружили существенную перемену во времени, происшедшую с Вселенной: уменьшение числа квазизвезд. Этого достаточно, чтобы отказаться от гипотезы «непрерывного творения». Этого достаточно, правда, только в том случае, если квазизвезды и в самом деле страшно далеки от нас. Убеждение покоится на допущении, что гигантское красное смещение, которое демонстрируют эти объекты, является следствием расширения Вселенной.

Но что, если это не так? Предположим, что квазизвезды это «обломки близлежащих галактик, извергнутые взрывами галактического ядра. Если это так, то в конце концов отнюдь не все квазизвезды находятся необычно далеко от нас. Одни могут быть близко, другие дале но, и их расположение тогда вовсе не опровергает гипотезу «непрерывного творения». Это возможно, но есть и аргументы против. Допустим, что квазизвезды были вышвырнуты из галактик с силой, способной придать им околосветовую скорость. Тогда часть из них будет двигаться по направлению и нам и покажет огромное огромное фиолетовое смещение.

Кроме того, некоторые будут перемещаться ни к нам и ни от нас, а в поперечном направлении. Такие квазизвезды обнаружат только слабое (а то и вообще ни какого) красное или фиолетовое смещение и за пару лет изменят своё положение на небосводе на небольшую, но достаточную для того, чтобы ее обнаружить, величuнy. Однако ни квазизвезд с фиолетовым смещением, ни меняющих свое положение обнаружено не было. Наблюдаются лишь квазизвезды с красным гигантским красным смещением. Таким образом, весомые свидетельства говорят в пользу тезиса об удаленности квазизвезд и против гипотезы «непрерывного творения». Вот почему Фред Хойл и отказался от неё.

О судьбе человечества

Но отказ от гипотезы «непрерывного творения» не обязательно означает торжество гипотезы «большого взрыва». Предположим, что существует и третья возможность, к которой пока еще не обратились. Для подкрепления гипотезы «большого взрыва было бы полезно рассмотреть не которые явления, которые эта гипотеза могла бы предсказать и которые могли бы наблюдаться на самом деле. Предположим, и примеру, что Вселенная и в самом деле была невероятно плотным «космическим яйцом», которое взорвалось. В момент взрыва температура должна была быть необычайно высокой возможно, порядка 10 миллиардов градусов по Цельсию. В этом случае, если бы наши инструменты позволили нам заглянуть достаточно дале ко, на самый край видимой Вселенной, они тем самым унесли бы нас в такое далекое прошлое, что мы уловили бы следы излучения, которое сопровождало «большой взрыв».

При температурах в несколько миллиардов градусов это было бы очень энергичным рентгеновским излучением. Расширяющаяся Вселенная, однако, стала бы уносить от нас источник рентгеновского излучения почти со скоростью света. Эта невероятная скорость удаления проявилась бы в крайнем ослаблении энергии рентгеновского излучения. Оно достигло бы Земли уже в форме радиоволн, характеризующихся определенными свойствами. В начале 1966 года был обнаружен слабый фон радиоволнового излучения, кото рое как раз подходило к тому, которое MOK по ожидать в результате «большого взрыва Произведенная проверка позволяет прийти к выводу, что нам как будто уда лось не только опровергнуть гипотезу «не прерывного т творения», но и обнаружить сам «большой взрыв»...

Если это так, то мы кое-что потеряли. Когда люди, даже те, кто не верит в загробную жизнь, думают о своей смерти. они все же могут найти утешение. Умирает человек, но жизнь продолжается. Во Вселенной гипотезы «непрерывного творения» можно было даже представить себе человечество переселяющимся, в случае необходимости, со старой галактики на более молодую и существующим вечно. По гипотезе «большого взрыва», однако, наша Вселенная имеет начало и конец тоже. Либо она рассеется, и все галактики состарятся, а отдельные звезды угаснут одна за другой.

Либо же она достигнет какого-то предела расширения и начнет опять сжиматься, чтобы возвратиться к кратковременному существованию в виде «космического яйца». В любом из этих случаев человечество ожидает неизбежная гибель. И третья возможность: если Вселенная «пульсирует» и «космическое яйцо в каждые сто миллиардов лет или что-то около того формируется заново, чтобы снова взорваться, то, возможно, в каждой из бесконечного ряда последовательно рождающихся вселенных разум, подобный человеческому (а то и огромное количество цивилизаций), будет снова и снова задумываться над чудом начала и конца всего сущего.

Айзек Азимов. «Харперс мэгэзин», Нью-Йорк. "За рубежом", 1967

Одно из первых изображений Земли, сделанных человеком. На фотографии, сделанной экипажем «Аполлона-8» (вероятно, Биллом Андерсом), Земля видна с расстояния около 30 000 км. Север находится вверху, Южная Америка занимает нижнюю половину центра, а Африка уходит в тень. Северная Америка находится вверху слева. 21 Декабря 1968

Так выглядит из космоса Земля, планета, которую можно считать центром «нашей» Вселенной - гигантской сферы с радиусом 13 миллиардов световых лет. "За рубежом", 1967

Первая цветная фотография Земли (западного полушария), со спутника ATS-3 сделанная 10 ноября 1967 года