Как выглядит центаврианская флешка на самом деле

Пишет le_ra:Лет 10 назад я начал активно участвовать в проектах, занимающихся охватом биоразнообразия в отдельно взятой маленькой стране. И уже тогда постоянно задумывался и даже немного философировал на тему некоего девайса на манер центаврианской флешки, призванного сей процесс немного модернизировать и автоматизировать (предыстория вопроса). Тогда все подобные рассуждения казались абсолютно фантастическими, но прошло всего десять лет, и вот...Но прежде чем я перейду к демонстрации девайса - необходимое предисловие/вводная на тему, как мало мы на самом деле знаем о биоразнообразии нашей родной планетки. Широко известный в узких кругах ресурс iNaturalist "узнает" примерно полмиллиона видов - то, что реально опознать по фотографии. GBIF (Global Biodiversity Information Facility) - самый большой на сегодняшний день банк данных живых существ, называет 1.8 миллионов. Однако если посмотреть на распределение количества наблюдений по видам, то создается впечатление, что GBIF - это в основном "про птичек".Я ни в коем случае не хочу обидеть орнитологов, к тому же и сам слегка заражен бердвоччерством, просто надо помнить, что объективная реальность, не данная нам в ощущениях, выглядит скорее вот так:Вроде бы давно не секрет, что большинство видов - насекомые, но и тут есть нюансы. По Терри Пратчету бог эволюции больше всего любил жуков и не упускал ни единого случая создать новое жесткокрылое. В реальности жуки и бабочки в пределах класса насекомых - две (относительно) хорошо изученные группы, у которых есть свое лобби и свои фанаты. "Темное" же биоразнообразие (по аналогии с темной материей и темной энергией, на которые согласно современным теориям приходится 95% нашей вселенной) составляют совсем другие группы. А именно мелкие перепончатокрылые и двукрылые в размерном классе 1-5 миллиметров. Мушки, мошки, комарики, наездники. Те, кого никто не любит! Невзрачные и незаметные - для многих семейств и родов на сегодня нет ни одного "фрика" готового тратить время или выбивать гранты (которых ему, скорее всего не дадут!) на изучение 100500ого кого-то с непроизносимым латинским именем и отсутствующим тривиальным.Вот тут на сцене наконец появляется "центаврианская флешка" в том виде, в каком ее придумали и сконструировали ребята из берлинского музея естественной истории во главе с профессором с абсолютно (по немецким меркам) невыразительной фамилией Майер. В формат "блохи" она естественно не помещается, более того, это не один прибор, а целый комплекс, но главное - оно работает!Первый элемент комплекса - вполне уже классическая ловушка Малеза для летающих насекомых. Установленная на тесном заднем дворике многоэтажки в Берлин-Кройцберг (посреди мегаполиса). Про тропики еще даже и речи нет!За две недели экспозиции в эту ловушку влетело почти 6 тысяч насекомых, относящихся примерно к 750 (!) разным видам. Индивидуальные пробы разложили квадратно-гнездовым методом на подносике с ячейками и засунули в следующий прибор.Это робот-сканер, причем частично (искусственно) разумный. В том смысле, что соответствующим образом тренированная ИИ могла уверенно распознать до четверти видов. Вроде бы немного, но эта четверть - самые массовые виды, на которые приходится 3/4 всех индивидуумов пробы. Их робот регистрирует и автоматически отметает. Те же, кого ИИ не признала - "проваливаются" в лунки - каждый в свою пробирку со штрихкодом. Из которой робот тут же берет пробу ДНК для секвенцирования. В прежние времена процесс на данном этапе превращался в бочку без дна, но с тех пор прогресс имел место быть и в деле производства необходимых реактивов, так что сегодня обработка одной пробы стоит порядка 10 центов. Отсеквенцированные пробы все тот же робот методом кластерного анализа сличает с последовательностями, уже имеющимися в банке данных. Расхождение по ключевым параметрам в 3-5% указывает на потенциально новый, неописанный вид (а отличающийся на более чем 6% таковым будет практически гарантированно).Но это еще не все. Нужную пробирку с образцом (теперь уже целиком -тушкочучелком) робот передает своему коллеге. Вот этому.Здесь насекомое "подвешивается" в воздухе с помощью звуковых волн и не касаясь опоры медленно вращается перед фотокамерой высокого разрешения, делающей серию снимков объекта по одному на каждые 5 градусов поворота.На основании этих снимков ИИ анализирует внешний вид насекомого и делает черновое морфологическое описание нового вида с указанием ключевых признаков.Только после этого просыпается естественный интелект, пробегает глазами сварганенное компьютером описание и ставит свое имя под очередной публикацией.Профессор Майер - конечно, большой оптимист! В своем докладе он всерьез говорил о возможности, данным методом открыть до 80% темного разнообразия насекомых. Я же полагаю, что природа всегда найдет способ поиздеваться над учеными и подкинет очередной квест в самый неожиданный момент. Впрочем, если новые виды будут описывать не по паре сотен в год, а десятками тысяч, это уже гигантский скачок для всего человечества.И если

le_ra:

le_ra:Лет 10 назад я начал активно участвовать в проектах, занимающихся охватом биоразнообразия в отдельно взятой маленькой стране. И уже тогда постоянно задумывался и даже немного философировал на тему некоего девайса на манер центаврианской флешки, призванного сей процесс немного модернизировать и автоматизировать (предыстория вопроса). Тогда все подобные рассуждения казались абсолютно фантастическими, но прошло всего десять лет, и вот...

Но прежде чем я перейду к демонстрации девайса - необходимое предисловие/вводная на тему, как мало мы на самом деле знаем о биоразнообразии нашей родной планетки. Широко известный в узких кругах ресурс iNaturalist "узнает" примерно полмиллиона видов - то, что реально опознать по фотографии. GBIF (Global Biodiversity Information Facility) - самый большой на сегодняшний день банк данных живых существ, называет 1.8 миллионов. Однако если посмотреть на распределение количества наблюдений по видам, то создается впечатление, что GBIF - это в основном "про птичек".

Я ни в коем случае не хочу обидеть орнитологов, к тому же и сам слегка заражен бердвоччерством, просто надо помнить, что объективная реальность, не данная нам в ощущениях, выглядит скорее вот так:

Вроде бы давно не секрет, что большинство видов - насекомые, но и тут есть нюансы. По Терри Пратчету бог эволюции больше всего любил жуков и не упускал ни единого случая создать новое жесткокрылое. В реальности жуки и бабочки в пределах класса насекомых - две (относительно) хорошо изученные группы, у которых есть свое лобби и свои фанаты. "Темное" же биоразнообразие (по аналогии с темной материей и темной энергией, на которые согласно современным теориям приходится 95% нашей вселенной) составляют совсем другие группы. А именно мелкие перепончатокрылые и двукрылые в размерном классе 1-5 миллиметров. Мушки, мошки, комарики, наездники. Те, кого никто не любит! Невзрачные и незаметные - для многих семейств и родов на сегодня нет ни одного "фрика" готового тратить время или выбивать гранты (которых ему, скорее всего не дадут!) на изучение 100500ого кого-то с непроизносимым латинским именем и отсутствующим тривиальным.

Вот тут на сцене наконец появляется "центаврианская флешка" в том виде, в каком ее придумали и сконструировали ребята из берлинского музея естественной истории во главе с профессором с абсолютно (по немецким меркам) невыразительной фамилией Майер. В формат "блохи" она естественно не помещается, более того, это не один прибор, а целый комплекс, но главное - оно работает!

Первый элемент комплекса - вполне уже классическая ловушка Малеза для летающих насекомых. Установленная на тесном заднем дворике многоэтажки в Берлин-Кройцберг (посреди мегаполиса). Про тропики еще даже и речи нет!

За две недели экспозиции в эту ловушку влетело почти 6 тысяч насекомых, относящихся примерно к 750 (!) разным видам. Индивидуальные пробы разложили квадратно-гнездовым методом на подносике с ячейками и засунули в следующий прибор.

Это робот-сканер, причем частично (искусственно) разумный. В том смысле, что соответствующим образом тренированная ИИ могла уверенно распознать до четверти видов. Вроде бы немного, но эта четверть - самые массовые виды, на которые приходится 3/4 всех индивидуумов пробы. Их робот регистрирует и автоматически отметает. Те же, кого ИИ не признала - "проваливаются" в лунки - каждый в свою пробирку со штрихкодом. Из которой робот тут же берет пробу ДНК для секвенцирования. В прежние времена процесс на данном этапе превращался в бочку без дна, но с тех пор прогресс имел место быть и в деле производства необходимых реактивов, так что сегодня обработка одной пробы стоит порядка 10 центов. Отсеквенцированные пробы все тот же робот методом кластерного анализа сличает с последовательностями, уже имеющимися в банке данных. Расхождение по ключевым параметрам в 3-5% указывает на потенциально новый, неописанный вид (а отличающийся на более чем 6% таковым будет практически гарантированно).

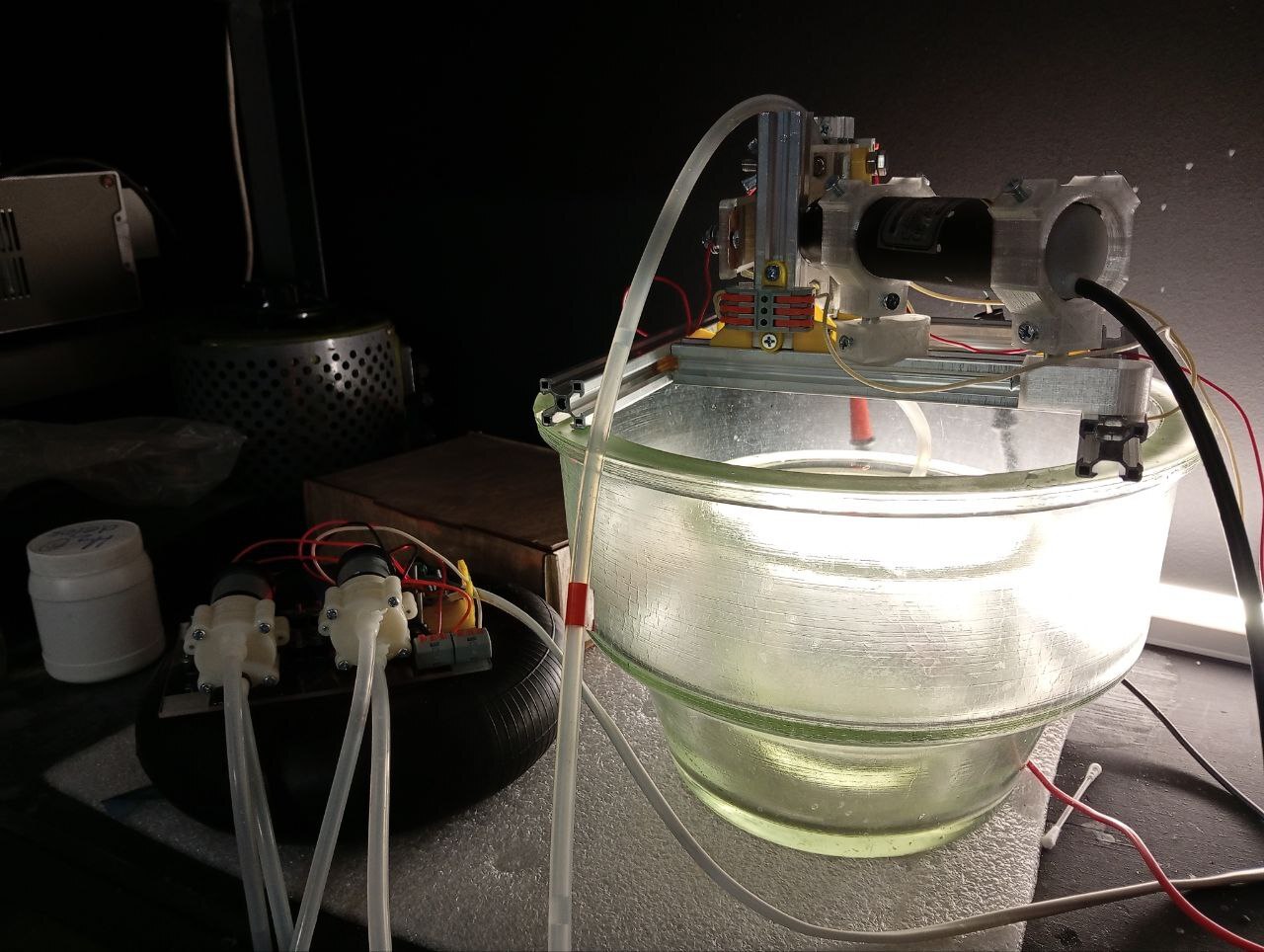

Но это еще не все. Нужную пробирку с образцом (теперь уже целиком -тушкочучелком) робот передает своему коллеге. Вот этому.

Здесь насекомое "подвешивается" в воздухе с помощью звуковых волн и не касаясь опоры медленно вращается перед фотокамерой высокого разрешения, делающей серию снимков объекта по одному на каждые 5 градусов поворота.

На основании этих снимков ИИ анализирует внешний вид насекомого и делает черновое морфологическое описание нового вида с указанием ключевых признаков.

Только после этого просыпается естественный интелект, пробегает глазами сварганенное компьютером описание и ставит свое имя под очередной публикацией.

Профессор Майер - конечно, большой оптимист! В своем докладе он всерьез говорил о возможности, данным методом открыть до 80% темного разнообразия насекомых. Я же полагаю, что природа всегда найдет способ поиздеваться над учеными и подкинет очередной квест в самый неожиданный момент. Впрочем, если новые виды будут описывать не по паре сотен в год, а десятками тысяч, это уже гигантский скачок для всего человечества.

И если вы думаете, что на этом у меня все, то вы таки ошибаетесь. Ибо наверняка у многих возникнет вопрос - а так ли важны эти самые 100500 мелких мошек, чтобы вообще этим заниматься?

Ну так вот. Предупреждаю сразу - если до этого момента была научная фантастика, то тут уже начинается чистой воды парк Юрского периода. В исполнении одного из аспирантов профессора Майера, который свою ловушку на насекомых поставил не в Берлине, а посреди другого небезызвестного населенного пункта - Сингапура.

И изучал он не всех вообще насекомых, а только комаров. А комары бывают, к примеру, малярийными. Или переносчиками еще какой-нибудь дряни, пока не известной науке, но от этого не менее патогенной. То есть хорошо бы знать, сколько и каких видов комаров где имеется.

Инвентаризация сингапурских комаров - как и ожидалось, с описанием целой кучи новых видов, производилась с применением всех тех методов, что описаны выше. С одним существенным дополнением. В желудках у некоторых комаров (вернее - комарих) обнаружилась кровь

Фото старое, из другой статьи.

То есть в описании вида к морфологии и генетике цеплялась еще и его экология.

Такие вот новости науки. Не знаю, как Вас, а меня - впечатлили. Ботаникам такая роскошь может быть пока и ни к чему, хотя - как знать?