Что общего у Трампа с асами люфтваффе (часть 1)?

Начало здесь. Итак, почему узких специалистов (технарей) категорически нельзя допускать до власти? Потому что управление – сфера творческая, требующая определенного склада ума, главное требование к которому – цельность мышления, широкий кругозор. Это то, что отличает гуманитария. Задача гуманитария – определить, ЧТО и ПОЧЕМУ надо делать, а технари, если им грамотно поставить задачу и распределить обязанности, разберутся, КАК это воплотить в жизнь. Технократы успешны лишь в узких рамках своей компетенции, они могут быть эффективными бюрократами, но умелыми руководителями, стратегами – увы.Я вовсе не пытаюсь доказать, что гуманитарии важнее технарей. Первые без вторых не имеют смысла, так же, как и вторые без первых. Смысл в том, что каждый должен быть на своем месте. Вот тут и возникает перспектива наступить на грабли. Гуманитарию, если, конечно, речь не идет о путинской Раше, практически невозможно попасть на место технаря, скажем, директора аэрокосмического предприятия. А вот технари на поляну гуманитариев суются с фанатичным упорством. Им кажется, что если они могут создать тяжелую ракету-носитель, то управлять государством – плевое дело. Вот привел вроде бы отвлеченный пример, и тут же торкнуло: второй президент Украины – это ж и есть директор аэрокосмического предприятия! Да уж, стоить ракеты у него получалось несравнимо лучше, чем рулить страной.Причина провала технократов в большой политике (а проваливаются они куда чаще) – их тупость, которая является типичным проявлением профдеформации. Речь не только о социальном идиотизме, который свойственен современному человеку вообще, а узкому специалисту – особенно. Нет, тупость технократов проявляется в приверженности экстраполяционному мышлению, когда принципы отношений в узкой, хорошо знакомой им профессиональной сфере, переносятся на широкую социальную реальность.Поставьте генерала на должность премьер-министра – и он будет воспринимать правительство, как штаб армейского корпуса, ведущего наступательную операцию, в министрах видеть начальников родов войск, в губернаторах – командиров полков. Вот поэтому в нормальных странах генералов не то, что главой кабинета, даже силовыми министрами почти никогда не делают. А где военные руководят странами и правительствами – там с вероятностью 90% творится полная жопа.Бывают, конечно, и исключения. Скажем, генерал Эйзенхауэр дважды занимал пост президента США, при этом он вел себя прямо противоположно ожиданиям. Вместо выстраивания авторитарной вертикали власти, широко делегировал полномочия. Например, не стеснялся заявлять, что ничего не понимает в экономике и доверял решение экономических вопросов компетентным лицам. Причем он явно скромничал относительно своих способностей. Эйзенхауэр шокировал своих бывших коллег и воротил военно-промышленного комплекса предательством корпоративных интересов – тем, что категорически препятствовал втягиванию Америки в гонку вооружения. Вместо конфронтации с СССР стремился к разрядке и взаимному сокращению вооруженных сил. Именно ему принадлежит крылатая фраза «Путь к победе в третьей мировой войне — это ее предотвращение».Но тут имеет значение и то, что самих военных условно можно разделить на гуманитариев (штабистов – они определяют, ЧТО делать) и линейных командиров, которые решают, КАК задачу исполнить). Дуайт Эйзенхауэр, будучи интеллектуалом в погонах, принадлежал к первой категории.Кстати, раз уж мы залезли в военную сферу, у меня есть отличный пример, как гуманитарии наголову бьют технократов. Речь о том, как ВВС Красной Армии добились неоспоримого превосходства над люфтваффе в ходе Второй мировой. Причем речь не только о количественном превосходстве, а именно о качественном.Представляю, как сейчас перекосило либероидов-антисоветчиков. Полагаю, они уже бросили читать и кинулись в комментарии цитировать мемуары битых гитлеровских генералов, гордящихся непревзойденными рекордами Хартмана, Баркхорна, Киттеля и прочих пилотов-истребителей. Вот в этом и есть непроходимая тупость – считать, показателем эффективности боевой авиации, пусть даже только истребительной – количество сбитых машин врага. Столь же неверно этот критерий считать доказательством качественного превосходства германских пилотов над советскими.Да, цифры выглядят весьма впечатляюще. Например, 15 лучших асов люфтваффе сбили 3 579 самолетов, в подавляющем большинстве – советских, в то время как лучшие 15 истребителей Красной армии записали на свой личный счет суммарно 728 побед – разница почти в пять раз!А если представить, что у немцев были еще десятки пилотов, которые имеют трехзначный боевой счет – то о чем тут вообще можно говорить! Имеем перед глазами следующую статистику:2 эксперта люфтваффе имеют 300 и более побед;3 – от 250 до 299 побед;10 – от 200 до 249 побед;20 – от 150 до 199 побед;72 – от 100 до 149 побед.Следуя логике нормального распределения множеств, легко предположить, что есть сотни немецких пилотов с боевым счетом 50-99 сбитых и тысячи середнячков, одержавших 20-49 побед. То есть немецкие середня

Начало здесь. Итак, почему узких специалистов (технарей) категорически нельзя допускать до власти? Потому что управление – сфера творческая, требующая определенного склада ума, главное требование к которому – цельность мышления, широкий кругозор. Это то, что отличает гуманитария. Задача гуманитария – определить, ЧТО и ПОЧЕМУ надо делать, а технари, если им грамотно поставить задачу и распределить обязанности, разберутся, КАК это воплотить в жизнь. Технократы успешны лишь в узких рамках своей компетенции, они могут быть эффективными бюрократами, но умелыми руководителями, стратегами – увы.

Я вовсе не пытаюсь доказать, что гуманитарии важнее технарей. Первые без вторых не имеют смысла, так же, как и вторые без первых. Смысл в том, что каждый должен быть на своем месте. Вот тут и возникает перспектива наступить на грабли. Гуманитарию, если, конечно, речь не идет о путинской Раше, практически невозможно попасть на место технаря, скажем, директора аэрокосмического предприятия. А вот технари на поляну гуманитариев суются с фанатичным упорством. Им кажется, что если они могут создать тяжелую ракету-носитель, то управлять государством – плевое дело. Вот привел вроде бы отвлеченный пример, и тут же торкнуло: второй президент Украины – это ж и есть директор аэрокосмического предприятия! Да уж, стоить ракеты у него получалось несравнимо лучше, чем рулить страной.

Причина провала технократов в большой политике (а проваливаются они куда чаще) – их тупость, которая является типичным проявлением профдеформации. Речь не только о социальном идиотизме, который свойственен современному человеку вообще, а узкому специалисту – особенно. Нет, тупость технократов проявляется в приверженности экстраполяционному мышлению, когда принципы отношений в узкой, хорошо знакомой им профессиональной сфере, переносятся на широкую социальную реальность.

Поставьте генерала на должность премьер-министра – и он будет воспринимать правительство, как штаб армейского корпуса, ведущего наступательную операцию, в министрах видеть начальников родов войск, в губернаторах – командиров полков. Вот поэтому в нормальных странах генералов не то, что главой кабинета, даже силовыми министрами почти никогда не делают. А где военные руководят странами и правительствами – там с вероятностью 90% творится полная жопа.

Бывают, конечно, и исключения. Скажем, генерал Эйзенхауэр дважды занимал пост президента США, при этом он вел себя прямо противоположно ожиданиям. Вместо выстраивания авторитарной вертикали власти, широко делегировал полномочия. Например, не стеснялся заявлять, что ничего не понимает в экономике и доверял решение экономических вопросов компетентным лицам. Причем он явно скромничал относительно своих способностей. Эйзенхауэр шокировал своих бывших коллег и воротил военно-промышленного комплекса предательством корпоративных интересов – тем, что категорически препятствовал втягиванию Америки в гонку вооружения. Вместо конфронтации с СССР стремился к разрядке и взаимному сокращению вооруженных сил. Именно ему принадлежит крылатая фраза «Путь к победе в третьей мировой войне — это ее предотвращение».

Но тут имеет значение и то, что самих военных условно можно разделить на гуманитариев (штабистов – они определяют, ЧТО делать) и линейных командиров, которые решают, КАК задачу исполнить). Дуайт Эйзенхауэр, будучи интеллектуалом в погонах, принадлежал к первой категории.

Кстати, раз уж мы залезли в военную сферу, у меня есть отличный пример, как гуманитарии наголову бьют технократов. Речь о том, как ВВС Красной Армии добились неоспоримого превосходства над люфтваффе в ходе Второй мировой. Причем речь не только о количественном превосходстве, а именно о качественном.

Представляю, как сейчас перекосило либероидов-антисоветчиков. Полагаю, они уже бросили читать и кинулись в комментарии цитировать мемуары битых гитлеровских генералов, гордящихся непревзойденными рекордами Хартмана, Баркхорна, Киттеля и прочих пилотов-истребителей. Вот в этом и есть непроходимая тупость – считать, показателем эффективности боевой авиации, пусть даже только истребительной – количество сбитых машин врага. Столь же неверно этот критерий считать доказательством качественного превосходства германских пилотов над советскими.

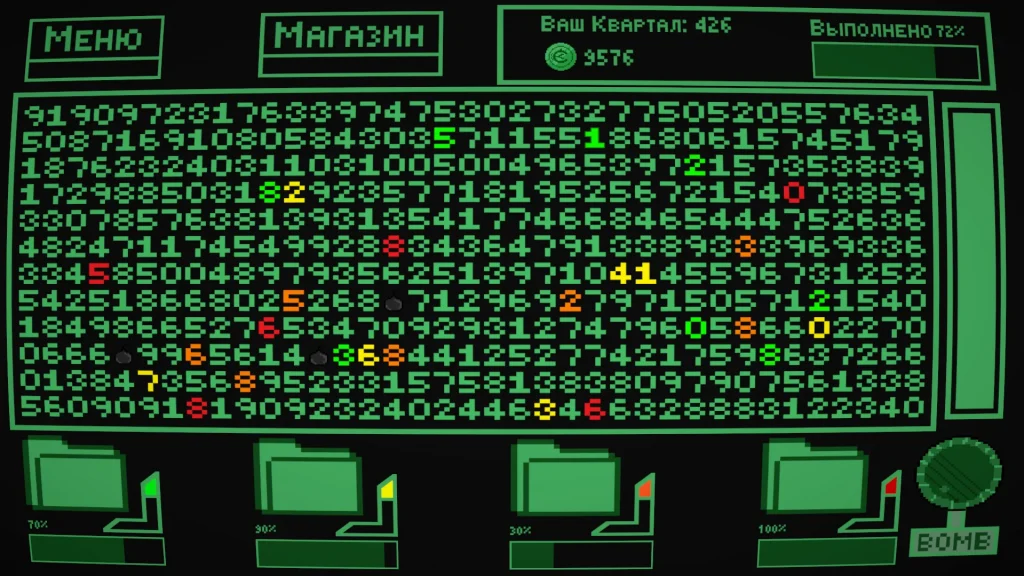

Да, цифры выглядят весьма впечатляюще. Например, 15 лучших асов люфтваффе сбили 3 579 самолетов, в подавляющем большинстве – советских, в то время как лучшие 15 истребителей Красной армии записали на свой личный счет суммарно 728 побед – разница почти в пять раз!

А если представить, что у немцев были еще десятки пилотов, которые имеют трехзначный боевой счет – то о чем тут вообще можно говорить! Имеем перед глазами следующую статистику:

2 эксперта люфтваффе имеют 300 и более побед;

3 – от 250 до 299 побед;

10 – от 200 до 249 побед;

20 – от 150 до 199 побед;

72 – от 100 до 149 побед.

Следуя логике нормального распределения множеств, легко предположить, что есть сотни немецких пилотов с боевым счетом 50-99 сбитых и тысячи середнячков, одержавших 20-49 побед. То есть немецкие середнячки должны были воевать на уровне лучших советских асов. На самом деле тысяч этих середнячков нет, почему – расскажу ниже. Но ведь в любом случае получается, что рус-иван, тупой, трусливый и плохо подготовленный пилот, вынужденный летать на фанерном гробу, конкретно сосет у белокурых тевтонов, мастеров воздушного боя. Цифры же не врут!

На самом деле цифры – вещь лукавая. У немцев и русских была разная система ведения личного счета. Первым было достаточно заявить о сбитии – и иди рисуй крестик на фюзеляж. У советских же истребителей самолеты, сбитые в группе, в личный счет не включались. Между тем у многих «коллективных игроков» сбитые в группе – больше половины от личных побед. Например, у Владимира Боброва на 43 личных победы приходится 23, в которых он был соучастником. Личные счета велись только с конца 1941 г., и заносились в него победы, которые получили подтверждение из нескольких источников. Почти всегда для оформления наградных выплат начфин авиаполка требовал не только подтверждение попадания в виде кадров фотопулемета, но и требовал подтверждения падения вражеского самолета от наземных войск или партизан. А если он упал в море, болото или за линией фронта – то, извини брат, нет обломков – нет доказательств. Поэтому, например, сам Александр Покрышкин считал, что сбил 98 немецких машин, при этом подтвержденных побед у него – только 59.

Но давайте даже не будем подвергать сомнению официальную отчетность обеих сторон. Даже в этом случае я легко докажу, что именно в истребительной авиации немцы как раз оглушительно провалились. Прежде всего – потому что качество пилотов катастрофически уступало уровню подготовки их советских соперников.

Для начала давайте объясню, почему количество воздушных побед не является критерием оценки эффективности летчика-истребителя. Во-первых, стоит учитывать не только количество сбитых врагов, но и количество боевых вылетов/воздушных боев. Скажем, у лучшего немецкого аса Эриха Хартмана 352 победы (лишь со слов проследнего, но не будем придираться) на 1400 боевых вылетов и 825 воздушных боев, то бишь один сбитый на четыре вылета и одна победа на 2,34 боя. А у Ивана Кожедуба с его 64 подтвержденными победами всего 330 боевых вылетов и 120 боев. То есть у него один сбитый враг на 1,87 схватки. Стоит так же отметить, что сам Кожедуб ни разу не был сбит, в то время как Хартман потерял 14 машин и один раз даже попал в плен, но бежал из него. Это однозначно говорит о гораздо более высокой боевой эффективности советского летчика.

А если еще принять во внимание, что они находились в совершенно неравных условиях… Что я подразумеваю под неравенством условий. Представьте себе, что охотник заходит в рощу, где токуют 10 глухарей. Даже если он новичок, он вполне может добыть пару-тройку трофеев. А если в рощу вошли 10 матерых снайперов, но в ней остался всего один глухарь, то лишь один сможет похвалиться результативным выстрелом. Но ведь нельзя на основании этой статистики утверждать, что молодой охотник-любитель круче 10 экспертов вместе взятых. Просто они находились в абсолютно несопоставимых условиях. Вот так же и Хартман летал охотиться в условиях, когда небе было тесно от советских самолетов. А Кожедуб мог в 1944-1945 годах неделями делать боевые вылеты и не встречать в небе противника.

Качественное отличие Кожедуба от Хартмана в том, что первый был мастером воздушного боя, в то время как Хартман в воздушных боях практически не участвовал. Он в своих мемуарах даже удивлялся: мол, что за глупость – лезть в воздушный бой, там же тебя могут сбить. Как же он сам сбил сотни советских самолетов? Если утрировать, то это был не ближний бой лицом к лицу, а выстрел из засады с последующим бегством. Обычно Хартман летал не на боевые вылеты в составе подразделения, а на свободную охоту в одиночку. Выглядела она примерно так: Эрих набирал очень большую высоту и выжидал, выбирая слабую цель – желательно одинокий подбитый самолет, летящий на свой аэродром без боекомплекта и запаса топлива. Удостоверившись, что перед ним слабый противник, Хартман атаковал со стороны солнца, стремительно пикируя. В случае неудачи он, используя набранную при пикировании скорость, уходил, даже не пытаясь ввязываться в маневренный бой, тем более, с превосходящим численно противником.

Не очень-то это выглядело спортивно, но война – не рыцарский турнир. Большинство лучших германских асов были в той или иной мере похожи на рекордсмена – отличные пилоты (сотни боевых вылетов позволяли наработать великолепный опыт в пилотировании), азартные спортсмены, но слабые бойцы. А вот советские летчики-истребители в пилотировании наверняка уступали немцам (не в среднем, а именно экспертам люфтваффе, которые летали больше их), зато в тактике воздушного боя и личном боевом мастерстве однозначно их превосходили. Не потому, что их политруки заряжали на партособраниях суперсилой или они до усрачки боялись особистов, которые могут сшить дело и отправить их в штрафбат за пассивность. Просто если тебе приходится чем-то методично заниматься, то именно в этом ты и становишься силен.

Советские летчики в отличие от немцев ВЫНУЖДЕНЫ были заниматься воздушными боями. Так что в этом деле они и наработали великолепную школу, без преувеличения, лучшую в мире на тот момент. Наглядно это было продемонстрировано уже в небе Кореи, где советские пилоты очевидным образом доминировали в воздушных боях над своими недавними союзниками, даже имея в целом более слабую матчасть.

Почему же советские летчики-истребители именно вынуждены были участвовать в боях? К этому их вынуждала принципиально отличная тактика применения авиации. Им совершенно не ставилась задача сбивать немцев. Задача заключалась в обеспечении действий бомбардировщиков и штурмовиков. Это немцы имели возможность выбирать – вступать или не вступать в бой. Если им не светит – бегство с поля боя не считалось позором, а было мудрым решением. Свободные охотники – они такие. Их русские визави обязаны были защищать своих подопечных (ударные самолеты или наземные войска), даже находясь в меньшинстве. Вот и получалось, как в песне Высоцкого:

Их восемь – нас двое. Расклад перед боем

Не наш, но мы будем играть!

Сережа, держись, нам не светит с тобою

Но козыри надо равнять…

Очень, кстати, типично для периода 1941- начала 1943 годов. Эталонный бой того времени, который изучался потом во всех авиашколах – знаменитая схватка семи Як-1 под командованием капитана Еремина против группы в 25 немецких самолетов, в ходе которой советские пилоты, не потеряв ни одной машины, сбили семь вражеских самолетов и сорвали бомбардировку позиций Красной армии на земле. Остроты этому исключительному по результативности бою придает то, что события происходили в марте 42-го, когда в небе безоговорочно господствовали люфтваффе, а советские Як-1, произведенные из говна и палок на Саратовском заводе комбайнов, даже не имели раций. Представьте, насколько трудно было командиру управлять боем, когда команды передавались покачиванием крыльев, а обратной связи не было вообще, в то время как все немецкие самолеты были радиофицированы.

Да, в таких неравных схватках советские пилоты часто гибли, зато выжившие становились такими матерыми гладиаторами, рядом с которыми Хартман – просто школота. Самая лучшая школа – это практика. Кстати, итоги боевой работы Бориса Еремина очень показательны: всего за годы войны он сбил 23 самолета врага, из которых лишь 8 – лично, а 15 – в группе. При этом он даже не получил тогда золотую звезду Героя, хоть и представлялся к награде дважды, потому что подтвердить по всем правилам советской бюрократии удалось лишь 16 сбитых. Еще любопытная деталь: из 23 побед 21 одержана в 1942 году, еще по одной в 43-м и 44-м годах. Это та самая ситуация, когда в лесу осталось мало глухарей и было тесно от охотников-асов. К тому же авиаполк, которым командовал с конца 1942 г. майор Еремин, специализировался на авиаразведке, поэтому воздушные схватки не были у него в приоритете.

Так вот, приоритеты для советской истребительной авиации были следующие: главное – выполнение боевой задачи, то есть прикрытие наземных войск или ударной авиагруппы. Сорвал атаку вражеских пикировщиков на понтонную переправу – молодец, получи орден. Даже если ты не сбил ни одного врага, а всего лишь отпугнул их. Даже если при этом сам был сбит – все равно молодец, потому что выполнил боевую задачу, ведь исход войны решается на земле, а смысл авиации – в обеспечении наземных боевых действий.

Если ты увлекся воздушным боем и вышел из квадрата, который патрулировал, что дало врагу возможность уничтожить переправу – вот тут тебе конкретно светит трибунал со всеми вытекающими. И то, что ты сбил пару мессеров – это даже не будет учитываться, как смягчающее обстоятельство. Долой погоны – и под конвоем в штрафную эскадрилью – там тебя научат дисциплине. (Продолжение следует)