As fraturas do sistema financeiro

O desafio trumpista à ortodoxia económica não é apenas sobre tarifas ou taxas de juros. É sobre quem governa a economia: representantes eleitos ou burocratas não eleitos, mercados financeiros ou interesse público.

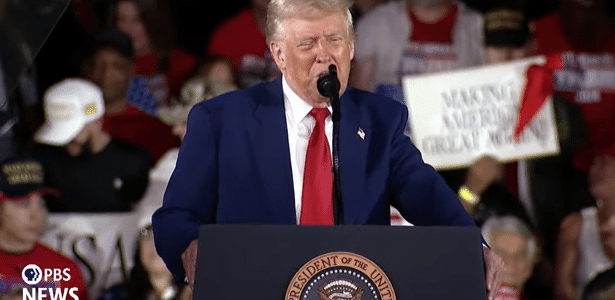

Quando os mercados financeiros estremecem e bolhas estouram, é natural procurar rapidamente um culpado. Para muitos, sobretudo comentaristas liberais, Donald Trump encaixa perfeitamente no papel. Sua retórica agressiva, o desprezo pelo multilateralismo e o flerte com o protecionismo são frequentemente vistos não apenas como sintomas, mas como causas principais do problema. Porém, essa visão simplifica demais a realidade. Os tremores que atingem a economia americana — e mundial — têm origens muito mais profundas do que uma única presidência. Eles são frutos de desequilíbrios estruturais incorporados ao próprio capitalismo moderno, muito antes da chegada de Trump à Casa Branca.

Os sinais da disfunção económica estão claros. Em 2024, a inadimplência dos cartões de crédito bateu recorde histórico, enquanto as falências corporativas atingiram níveis não vistos desde a crise financeira de 2008. Mas esses fenómenos não são distorções introduzidas por uma administração isolada. São consequências de décadas de financeirização excessiva, nas quais dinheiro barato e dívidas crescentes substituíram investimentos produtivos e aumento salarial. Os mercados acionistas americanos, com valor superior a 64 triliões de dólares — metade do PIB mundial — já não refletem mais a economia real, mas seu total descolamento dela.

O resultado é um equilíbrio precário: consumo das famílias sustentado por crédito, finanças públicas reféns do mercado de títulos e um banco central preso entre ser árbitro e refém dos fluxos globais de capital. Enquanto isso, riqueza e risco se concentram ainda mais. Os 10% mais ricos dos americanos já respondem por metade do consumo — um dado preocupante não só pela desigualdade, mas também pela fragilidade económica decorrente dessa concentração.

A expansão excessiva do crédito e a concentração da riqueza e do consumo não são acidentais — são sintomas claros de um sistema económico distorcido. Nesse cenário, o cidadão médio, que antes conseguia manter um padrão razoável apenas com seu salário, agora precisa recorrer ao crédito até mesmo para garantir necessidades básicas. Trata-se de uma economia que enriqueceu poucos enquanto extraía silenciosamente da maioria.

Nesse contexto, os instintos económicos de Trump — muitas vezes caóticos e contraditórios — merecem ser reavaliados. Suas tentativas de reindustrializar o país, reorganizar cadeias produtivas e utilizar tarifas como instrumentos estratégicos, não apenas como punição, sinalizam que ele compreende intuitivamente que algo está profundamente errado. Trump pode não possuir a sofisticação de um teórico económico, mas sua crítica central — que a economia americana se afastou perigosamente da produção real — é válida.

De facto, a atual ambição de Trump, concentrada em refinanciar quase US$28 triliões da dívida federal, coincide com um necessário ajuste de contas. Diferente de seus antecessores, beneficiados por décadas de juros em queda, ele enfrenta hoje um cenário mais restritivo. Os investidores estão cautelosos, o Federal Reserve sob Jerome Powell adota uma postura conservadora e o mercado de títulos exige credibilidade, não discursos políticos. Ainda assim, Trump não pretende apenas refinanciar passivamente as obrigações existentes; ele vê neste momento uma oportunidade única de redirecionar a economia, reduzindo o consumo baseado em dívida e fortalecendo a capacidade produtiva interna, promovendo uma verdadeira soberania económica.

Essa ideia não é nova. Remete diretamente à visão do século XIX de Alexander Hamilton, que enxergava a dívida pública não como desperdício, mas como ferramenta estratégica para financiar infraestrutura, impulsionar indústrias e consolidar o poder nacional. “Fundos públicos cumprem o papel de capital”, escreveu Hamilton. Hoje, essa lógica foi subvertida: a dívida pública, outrora motor de progresso, serve agora a estruturas que pouco criam, mas muito recebem — à sombra do esforço alheio.

Os críticos afirmam que Trump promove um retorno nostálgico ao mercantilismo. Mas nostalgia de quê exatamente? De uma época em que dívidas financiavam pontes, não recompra de ações? Quando bancos centrais apoiavam o desenvolvimento nacional, e não bolhas especulativas? O verdadeiro risco não é Trump tentar retomar o controle político da economia, mas sim a complacência de uma tecnocracia que insiste num modelo falido. A suposta independência do Fed é sagrada, dizem — mas suas decisões frequentemente coincidem com ciclos eleitorais tão precisamente quanto com dados de inflação. Os cortes de juros no início de 2024, suspeitos por antecederem uma eleição acirrada, reforçam essa percepção cínica.

No fundo, o desafio trumpista à ortodoxia económica não é apenas sobre tarifas ou taxas de juros. É sobre quem governa a economia: representantes eleitos ou burocratas não eleitos, mercados financeiros ou interesse público. Trump não pode demitir o presidente do Fed, mas pode tentar definir um rumo novo, focado na produção e não apenas nos retornos financeiros.

Nesse sentido, Trump não é tanto um inovador quanto um herdeiro relutante de um sistema falido. A bolha não estourou por sua causa; estourou porque era insustentável. Seu afastamento da ortodoxia liberal pode ser errático, até oportunista, mas aponta para uma verdade maior: o consenso pós-anos 1980 — globalização sem limites, desregulação sem responsabilidade e estímulos monetários sem reformas — está esgotado.

A questão já não é mais se haverá mudanças, mas sim se essas mudanças serão gerenciadas ou caóticas, estratégicas ou reativas. Em meio aos destroços dos excessos financeiros, abre-se uma oportunidade não para nostalgia, mas para reinvenção. Se Trump será o arquiteto dessa mudança ou apenas um anunciador da necessidade dela, é algo que ainda veremos. Mas o velho modelo já está desmoronando. O que virá no lugar dele será a verdadeira disputa dos próximos anos. A grande divisão está na compreensão das causas da crise — e de quais serão os remédios adequados para resolvê-la.

.png)