A transfobia não é exclusiva da direita conservadora. E precisamos de falar sobre isso

No mês de abril, o Supremo Tribunal do Reino Unido aprovou por unanimidade que a definição de “mulher” se passasse a cingir a pessoas com este “sexo biológico”, excluindo assim mulheres trans de proteção legal. Mas esta ação é parte de um movimento muito maior.

A fotografia foi correndo a internet: J.K. Rowling, autora da saga Harry Potter, sentada com vista para o mar, com uma bebida numa mão e uma cigarrilha na boca. Diz-se que estava nas Bahamas. Na legenda, lia-se “I love it when a plan comes together” [Adoro quando um plano se concretiza]. O motivo do festejo seria a exclusão de mulheres trans do Equality Act, um documento legislativo do governo britânico contra a discriminação, publicado em 2010, que foi revisto depois de uma ação judicial movida pelo grupo feminista trans-excludente For Women Scotland.

Com esta mudança, a definição de “mulher” perante a lei passou a excluir mulheres trans, mesmo que o seu género no documento de identificação seja feminino. E a publicação de J.K. Rowling, feita no X, até teve direito a reação de Elon Musk.

A relação de J.K. Rowling com o grupo For Women Scotland é tão próxima quanto a descrição da fotografia que partilhou faz parecer. E a celebração tão efusiva quanto o envolvimento da escritora de Harry Potter na luta contra a conquista de direitos das pessoas trans. Para quem não se apercebeu, este tem sido um dos planos da escritora nos últimos anos — e é a razão que a levou a cruzar-se com o grupo escocês com o mesmo propósito.

Tudo começou com a simpatia por uma das fundadoras do grupo, a youtuber britânica Magdalen Berns — cujos vídeos se focavam em questões de género, com um foco muito particular em pessoas trans* e não-binárias — e acabou com Rowling a investir 70.000 libras no crowdfunding para cobrir as despesas com os advogados do For Women Scotland nesta luta legal que agora termina.

Não é só mais um tema da direita conservadora

O momento político que atravessamos, com governos de extrema direita e direita alternativa no poder, uma galopante ameaça no retrocesso dos direitos humanos, e as principais redes sociais na mão de pessoas como Elon Musk, tem tornado mais audível este tipo de discurso. Mas a posição de Joanne Rowling não é de agora, e não está diretamente ancorada na ascensão da extrema direita, embora a possa beneficiar. Nos últimos anos, foi sendo cada vez mais vocal nas suas posições transfóbicas — mais do que isso, foi usando a sua plataforma enquanto escritora e pessoa pública para a amplificar. E apesar de a própria se apresentar com inclinação à esquerda e anti-autoritária não é possível negar a convergência de interesses e abordagens nesta matéria.

Segundo a própria, o seu “interesse por questões trans” remonta a 2017, altura em que acompanhou “o debate em torno do conceito de identidade de género de perto” por dois motivos: o primeiro profissional, porque estava a escrever uma série de crime em que a personagem feminina, uma detetive, se interessava por estes temas; o segundo pessoal, porque na sua pesquisa começou a tirar printscreens a tweets relacionados com o assunto e um dia deu um “like acidental” que, segundo a própria, se virou contra si porque ativistas trans começaram a chamar-lhe “transfóbica”.

Depois veio a proximidade com Magdalen Berns, e em dezembro de 2019 foi o derradeiro momento de assumir uma posição pública. Foi por essa altura que J.K. Rowling fez um tweet a demonstrar o seu apoio a Maya Forstater, uma mulher britânica que foi despedida na sequência de uma série de tweets transfóbicos. Forstater era investigadora convidada no Centre for Global Development, um think-tank dedicado à erradicação da pobreza, e quando foi para tribunal com o caso o júri alegou que as suas publicações — e aquilo que defendia como sendo a sua opinião — era “incompatível com a dignidade humana e os direitos fundamentais de outros”. Já nessa altura o Equality Act estava no centro do debate, uma vez que era essa a garantia de proteção legal a pessoas trans em casos de discriminação.

A dissidência de género tornou-se um assunto central no discurso público de J.K. Rowling e de todos estes grupos e pessoas que foi apoiando. Não como uma alínea mas como o grande tema das suas ações. Em 2022, publicou uma fotografia sua no X com uma t-shirt que acusava a então primeira-ministra escocesa de ser “destruidora dos direitos das mulheres”, depois de ter aprovado uma adenda à Lei do Reconhecimento de Género que facilitava o processo de mudança legal de género — um gesto repetido por outras pessoas e associações que foram para a rua protestar, inclusive a For Women Scotland.

O que o posicionamento de pessoas como Magdalen Berns e, mais recentemente, Maya Forstater, o grupo For Women Scotland e J.K. Rowling vem mostrar é que ser trans-excludente não é apenas uma questão da direita conservadora, mas faz avançar a sua agenda. Todas elas partem de uma leitura do feminismo fundada no essencialismo biológico e na normatividade dos papéis de género — uma parte fundamental dos discursos dos partidos de direita que têm ganho expressão por todo o mundo.

Muito se tem falado sobre a radicalização à direita de homens cisgénero e da cultura incel; mas, como defendeu Esme Hood na peça que escreveu recentemente para a Dazed, “também precisamos de falar sobre a radicalização de mulheres”. Neste caso, de mulheres cujo feminismo passou a girar em torno da exclusão de pessoas trans*. E tal como no movimento de radicalização de homens existem figuras que o encabeçam, com uma forte presença no mundo digital, J.K. Rowling tornou-se uma espécie de poster para esta corrente de defesa das mulheres cisgénero.

Quem tem medo de quem?

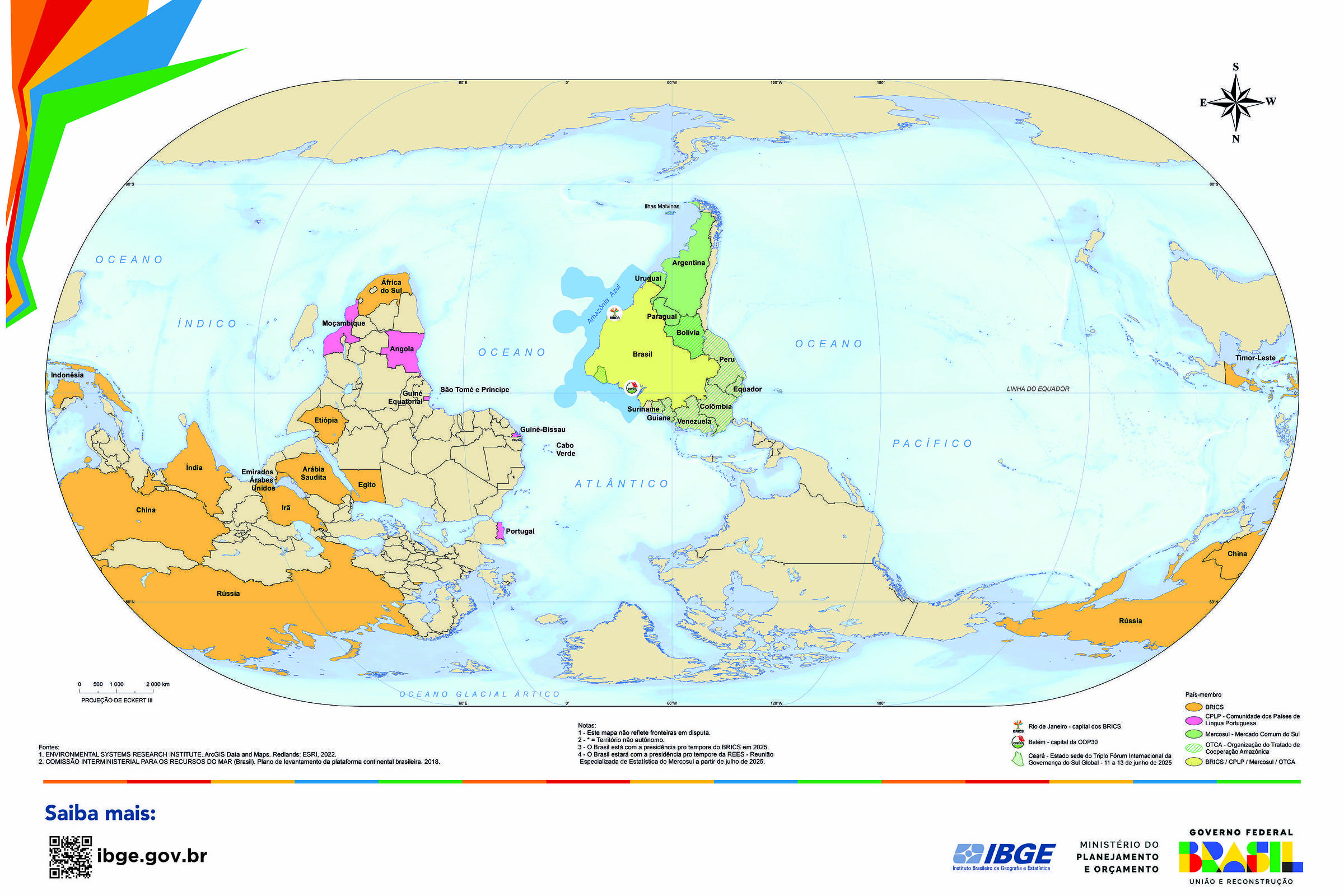

Ao longo da última década, a comunidade LGBTQIA+ foi-se tornando um bode expiatório nas campanhas de governos fascistas e de extrema-direita — da Hungria à Polónia, do Brasil à Argentina. Ou mais recentemente nos Estados Unidos da América, onde, logo após a tomada de posse, Donald Trump assinou uma ordem executiva a revogar direitos de pessoas trans*. E as iniciativas desta administração com este foco particular têm sido constantes; desde a alteração de documentos de identificação ao veto de pessoas trans* no exército. Mas o movimento anti-género, como acabariam por lhe chamar, é bem mais antigo. Judith Butler traça essa cronologia necessária à contextualização no seu último livro, recentemente publicado em português, “Quem Tem Medo do Género?”: o primeiro grande acontecimento que destaca remonta a 1990, no momento em que o Pontifício Conselho para a Família, comité do Vaticano, decretou que o género “constituía uma ameaça à família e à autoridade bíblica”.

Este Pontifício Conselho fora dirigido por Joseph Ratzinger, que em 2005 se tornaria Papa. Já enquanto Papa Bento XVI, em 2012, Ratzinger diria que estas “ideologias” negam “a dualidade de homem e mulher como um dado da criação”. E segundo a interpretação de Butler isto remete para uma projecção do género como um desafio os poderes de criação de Deus. Como se quem desafia o género, e se “cria a si mesmo”, estivesse a competir com Deus.

Mais tarde, também o Papa Francisco teve posições duras anti-género. Butler recorda a analogia que Francisco fez entre as armas nucleares e a teoria do género. E isto traduz-se numa ideia de que o mundo será — ou já está a ser — destruído pelas pessoas que “defendem o género”. O que não deixa de contrastar com o simbolismo de o Papa Francisco se ter encontrado regularmente com grupos de pessoas trans e ter dito que a Igreja é para “todos, todos, todos”. Abrir a porta não significa abrir a Igreja.

De qualquer forma, se não é propriamente surpreendente que a Igreja Católica tenha posições anti-género, o ponto mais interessante é a influência que continua a ter e como é que este tipo de posições impactam a percepção social. Para a Igreja, tal como para partidos de extrema direita e para os grupos feministas trans-excludentes, o género é aquilo que Butler apelida de “fantasma” que agrega diferentes medos e ansiedades. E o medo é a principal arma do fascismo.

Butler diz-nos que “os argumentos contra o ‘género’ aparecem em locais, regiões e nações diferentes e com propósitos distintos, mas são unificados e amplificados por partidos políticos, organizações globais, plataformas eleitorais (o Vox em Espanha, La Lega e Fratelli d’Italia em Itália) e organizações das igrejas católica e evangélica ligadas entre si”. É o medo do tal fantasma que cria pontes entre organizações e pessoas que à partida poderiam ter pouco em comum, mas que se encontram nesse medo partilhado.

Olhando aos argumentos apresentados pelos que têm medo, a “ideologia de género” parece abalar uma ideia de normalidade e ordem. Mesmo não havendo dados que sustentem essa ideia — pelo contrário, a comunidade LGBTQIA+, e sobretudo as pessoas trans*, estão entre as comunidades mais violentadas em muitas partes do mundo —, perpetua-se a narrativa de que as pessoas trans* são as agressoras e não as vítimas. E a ideia de que a conquista de direitos por parte de uns é, de alguma forma, excludentes dos restantes.

Os argumentos que alimentam esse medo também vão sendo comuns a estes grupos e organizações enumerados por Butler, e estão para lá de uma defesa dos valores tradicionais da família: depositam na representação da mulher trans* a insegurança das mulheres cisgénero e são apresentadas como uma “moda woke”. Mas não são mais do que fábulas como aquelas que se contam às crianças para não saírem de casa sozinhas ou para acabarem de comer a sopa porque, caso contrário, vai aparecer o homem do saco.

No caso do Reino Unido, como nas restantes partes do mundo em que a dissidência de género tem estado no centro do debate político, há dois caminhos paralelos: impedir o reconhecimento legal da auto-determinação e vedar o acesso de mulheres trans* a espaços e atividades exclusivamente femininos — de casas de banho, balneários, casas-abrigo e prisões a serviços do exército e até equipas desportivas. O ponto que une grupos fascistas e feministas trans-excludentes é a “defesa da mulher” cisgénero. Mas até isso é uma falácia.

O pacto narcísico da cisgeneridade

Quando Maya Forstater recorreu a decisão do Tribunal do Trabalho depois de ter sido despedida após os seus tweets transfóbicos ou quando o grupo For Women Scotland começou uma ação para retirar direitos a mulheres trans* no Reino Unido, a principal motivação era “garantir a preservação dos direitos das mulheres”. Não sendo “mulheres” um conceito monolítico, esta ideia de universalidade da experiência feminina parte das vivências pessoais e da crença de que todas as mulheres cisgénero partilham das mesmas questões e desafios.

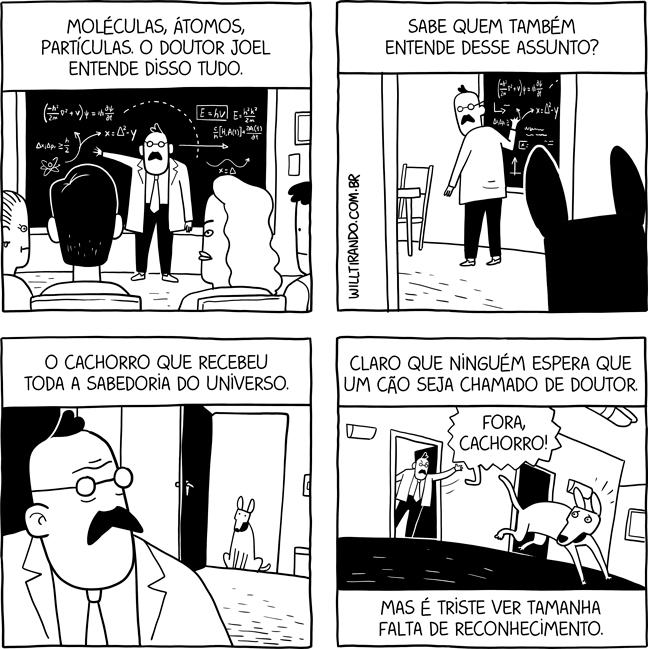

Há um conceito que nos ajuda a compreender esta defesa da dita normalidade e ordem por parte de grupos e pessoas que se apresentam como feministas: pacto narcísico da cisgeneridade. O termo parte do conceito da psicóloga brasileira Cida Bento, pacto narcísico da branquitude, e tem sido usado por pensadoras trans* e travesti, como a artista e curadora Hilda de Paulo. O pacto narcísico, explica Cida Bento numa entrevista à Quatro Cinco Um, é “fortalecimento, é proteção, é assegurar lugar de privilégio para os iguais”.

Este conceito ganha outra importância nos tempos que vivemos, onde a tecnologia exacerba cada vez mais a relação com o eu e acelera a espiral da radicalização. O ecrã é o lago do Narciso, e a defesa pela dita liberdade é pouco mais do que uma tentativa de manutenção de um privilégio que se projecta como ameaçado nessa forma de ver o mundo.

Não é por acaso que o principal alvo destes movimentos são as mulheres trans* e travesti, deixando os homens trans para outra conversa. Num artigo para o The Conversation, o criminólogo Daniel Alge refere que as mudanças na lei no Reino Unido levantaram “questões complexas” sobre o que isto significa para homens trans. Mas mostra também como casos como este reflectem a tendência que existe para focar o discurso nas mulheres trans — nos media mainstream e na literatura académica e até na cultura visual.

Ajuda-nos a compreender melhor a difusão destas narrativas se pensarmos nas representações mais recorrentes de pessoas trans na cultura visual, que contribuíram para a formação do imaginário de muitas pessoas. A história do cinema de Hollywood está repleta de representações estereotipadas e de narrativas-tipo que se vão repetindo — e que pegam pela repetição. Desde os filmes de D. W. Griffith, um dos pais do cinema americano, a clássicos como Psycho de Hitchcock, The Silence of the Lambs de Jonathan Demme e Dressed to Kill de Brian De Palma.

O que estes três filmes têm em comum é uma personagem de serial killer que se apresenta como um homem que se veste com roupas femininas para cometer os crimes. Mas mesmo que a personagem possa não ser intencionalmente trans, gera essa percepção de que existem homens cisgénero que se “vestem de mulheres” para atacar mulheres cisgénero. Este mecanismo de “disfarce” é representado na grande maioria das representações mainstream que são lidas pelo grande público como sendo representações de pessoas trans. Até em filmes de comédia — pensemos em White Chicks, o filme sobre dois agentes do FBI que se mascaram de duas mulheres gémeas para fazer uma missão, nos sketchs de humor em que essa transição é usada como mero mecanismo para fazer rir, ou até no caso de Pet Detective, em que a mulher trans* é “desmascarada” em público por Ace Ventura, que se tinha apaixonado e se sente enganado.

Embora existam atualmente formas de representação mais próximas das múltiplas realidades trans*, as que chegam ao grande público assentam nestes estereótipos negativos e servem a história com o propósito de provocar reações negativas como o medo ou a repulsa, ou então para fazer rir. A grande maioria delas representações de mulheres trans*, ou identidades trans* femininas, interpretadas por homens cisgénero que criam a sensação de que não passa de uma máscara. E tudo isto contribui para as ficções que alimentam os movimentos trans-excludentes.

Mas as ficções têm tido um impacto real na vida de pessoas trans* e têm acontecido a um ritmo difícil de acompanhar. Numa semana, a escritora britânica Shon Faye enviava uma newsletter a partilhar com os leitores que tinha decidido cancelar a sua ida aos Estados Unidos, para a apresentação do livro Love On Exile, por não se sentir segura; pouco tempo depois, teria de escrever sobre a sua identidade já não ser reconhecida no país em que vive e de onde é natural. A vida de uma autora reconhecida, tal como a de milhares de pessoas sem visibilidade pública, é atravessada pela luta conjunta de grupos feministas e governos de direita. E para as que venceram a luta, provavelmente pouco se alterará.

Olhando para os números, a esmagadora maioria dos ataques às mulheres cisgénero são feitos por homens cisgénero heterossexuais. Se se tentar procurar evidências dos ditos perigos de mulheres trans* frequentarem espaços femininos, as notícias escasseiam.

Num artigo escrito a propósito dos sete anos da Lei da Casa de Banho (Bathroom Bill) que o Estado da Carolina do Norte (EUA) implementou, e que proibia as pessoas trans* de usarem casas de banho de acordo com a sua identidade de género, dois criminólogos explicam que há uma série de “mitos, falsas narrativas, má ciência, equívocos e deturpações descaradas” a sustentar as leis anti-trans. E que a realidade é que este tipo de leis não protegem mulheres e raparigas cisgénero da violência; pelo contrário, aumentam a violência para com pessoas adultas e crianças com dissidência de género.

“Nenhum estudo mostra que as taxas de crimes violentos contra mulheres e raparigas cisgénero nesses espaços [a que o acesso a mulheres trans* é vedado] diminuam. Por outras palavras, mulheres e raparigas cisgénero não estão mais seguras do que estariam na ausência de leis anti-trans. Certamente existe a possibilidade de um homem cisgénero se fazer passar por mulher para entrar em determinados espaços com más intenções. Mas essa mesma possibilidade permanece independentemente de pessoas trans serem legalmente permitidas nesses espaços”, defendem.

Henry F. Fradella e Alexis Rowland dizem mesmo, de forma sustentada, que não há evidência que relacione o aumento de crimes a leis trans-inclusivas. Aliás, os crimes contra mulheres cisgénero que são lidas pelos seus agressores como sendo trans têm acontecido um pouco por toda a parte: aconteceu com uma mulher branca nos Estados Unidos, que foi ameaçada por um homem no seu local de trabalho e acabou por ser despedida ao reportar o caso; com uma senhora de 86 com demência, que foi agredida por um homem de 30 anos que achava que ela era “um pedófilo predatório” na Irlanda; uma mulher negra cisgénero de 35 anos foi atacada pelo funcionário de uma loja em Nova Iorque; outra mulher de 34 anos foi agredida por um homem num restaurante no Recife, no Brasil, ao utilizar a casa de banho.

Enquanto se alimenta a ideia de que o problema da segurança das mulheres cisgénero é a presença de mulheres trans* nos espaços femininos, os crimes cometidos em larga escala por homens cisgénero continuarão a acontecer. As ameaças aos direitos das mulheres e à sua liberdade continuarão a existir. E talvez um dia percebam que o alvo nunca deviam ter sido as pessoas trans* e que se tornaram aliadas do inimigo.