Société connectée, mais fragmentée : comment restaurer le sens du commun ?

À l’ère des réseaux sociaux et des algorithmes, le commun – fondement de la démocratie – se fragmente. Comment rétablir un équilibre entre liberté numérique et régulation collective ?

À l’heure où Elon Musk privatise l’espace public numérique en imposant ses propres règles sur X, créant une confusion majeure entre liberté et impunité, la question du commun et celle de « faire société » deviennent plus aiguës que jamais. Le commun, que nous entendons ici comme la capacité de s’entendre sur des règles de vie collective, est à la base de tout projet démocratique. Mais il n’est pas un acquis, il ne se décrète pas : il s’organise de manière sensible.

La métamorphose numérique et le bouleversement des technologies avec les pratiques de communication (via Internet et les réseaux sociaux en ligne) qui lui sont inhérentes sont souvent présentées comme étant au cœur des transformations que nous vivons d’un point de vue existentiel. Dans certains cas même, la conjonction des mutations technologiques et du tout communicationnel affaiblit paradoxalement le commun. Elle favorise une multiplicité vertigineuse qui brouille toujours davantage les grandes orientations de sens, pourtant essentielle à notre cohésion collective.

Il convient donc, plus que jamais, de réfléchir à l’organisation et la distribution du pouvoir dans ce commun fragmenté, et au bout du compte, la possibilité de les comprendre pour y bâtir des stratégies collectives riches de sens. Cela, en sachant que la redéfinition des réseaux classiques de communication et d’information rebat les cartes de la hiérarchie de celles et ceux qui les dominent et qui y prennent la parole.

Dans un monde en réseau(x) où est le centre, où est la périphérie ? En quoi la possibilité donnée à chacun d’avoir une audience, et la probabilité paradoxalement réduite de se faire comprendre de tous, altèrent-elles la nature du pouvoir, et la nature des « élites » ? Comment faire exister une parole institutionnelle dans un univers média/technologique où elle n’a plus aucun monopole ? Comment le concept traditionnel de pouvoir s’articule-t-il avec la notion à la mode, mais ô combien polysémique, d’influence ? Quelles nouvelles règles pour le « marché des idées » et les manipulations cognitives en tous genres ?

Ces questions sont d’autant plus cruciales qu’aujourd’hui, les « experts » détenteurs de savoirs et donc de pouvoir(s) voient leur parole largement concurrencée par des influenceurs de tous ordres. Sur la toile, la hiérarchisation des compétences est profondément bousculée. L’horizontalisation des savoirs passant par des biais médiatiques (médias traditionnels ou réseaux sociaux) gagne en puissance.

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

Il faut donc nous interroger sur les conséquences pour les disciplines scientifiques, pour l’avenir du monde académique et des chercheurs eux-mêmes. Comment gérer une telle fragmentation de l’accès aux connaissances alors même que la toile tend à créer une confusion des genres ? On y trouve sans doute plus d’arguments d’autorité que de vérités scientifiques, la sphère digitale étant créatrice de beaucoup d’indistinction.

Quelles alternatives aux algorithmes des plateformes?

Dans ce contexte toujours, que devient la culture de l’écrit, traditionnel attribut des élites et vecteur de pouvoir dans « l’ancien monde » ? Est-elle condamnée au déclassement, dans un monde internationalisé où règnent les images, poussées en avant par les algorithmes des plateformes ?

Assiste-t-on à l’avènement d’une sorte de technicisme froid, la machine et ses codes contraignant notre pensée et la formatant en imposant des normes éditoriales drastiques (la plateforme X, par exemple, limite les publications à 280 caractères), au risque de simplifier et de travestir le message de départ ? Jusqu’à quel point peut-on, en outre, laisser les algorithmes gérer la hiérarchisation d’une information, ceci au risque d’impacter les équilibres politiques eux-mêmes ?

Comme le décrit fort justement la philosophe Anne Alombert, tandis que le Web était fondé sur des liens hypertextes, permettant une navigation intentionnelle, les algorithmes de recommandations orientent les utilisateurs, comme si la « toile », sorte de rhizome, s’était transformée en silo. De telles réalités structurelles doivent très certainement aujourd’hui nous inciter à créer des politiques algorithmiques alternatives, plus ouvertes et contributives. Comme le souligne Anne Alombert :

« Ce passage de la recommandation automatique et privée (fondée sur les choix des entreprises et la quantification des vues) à la recommandation contributive et citoyenne (fondée sur les interprétations des citoyens et la qualité des contenus) est non seulement plus que souhaitable, mais tout à fait possible. »

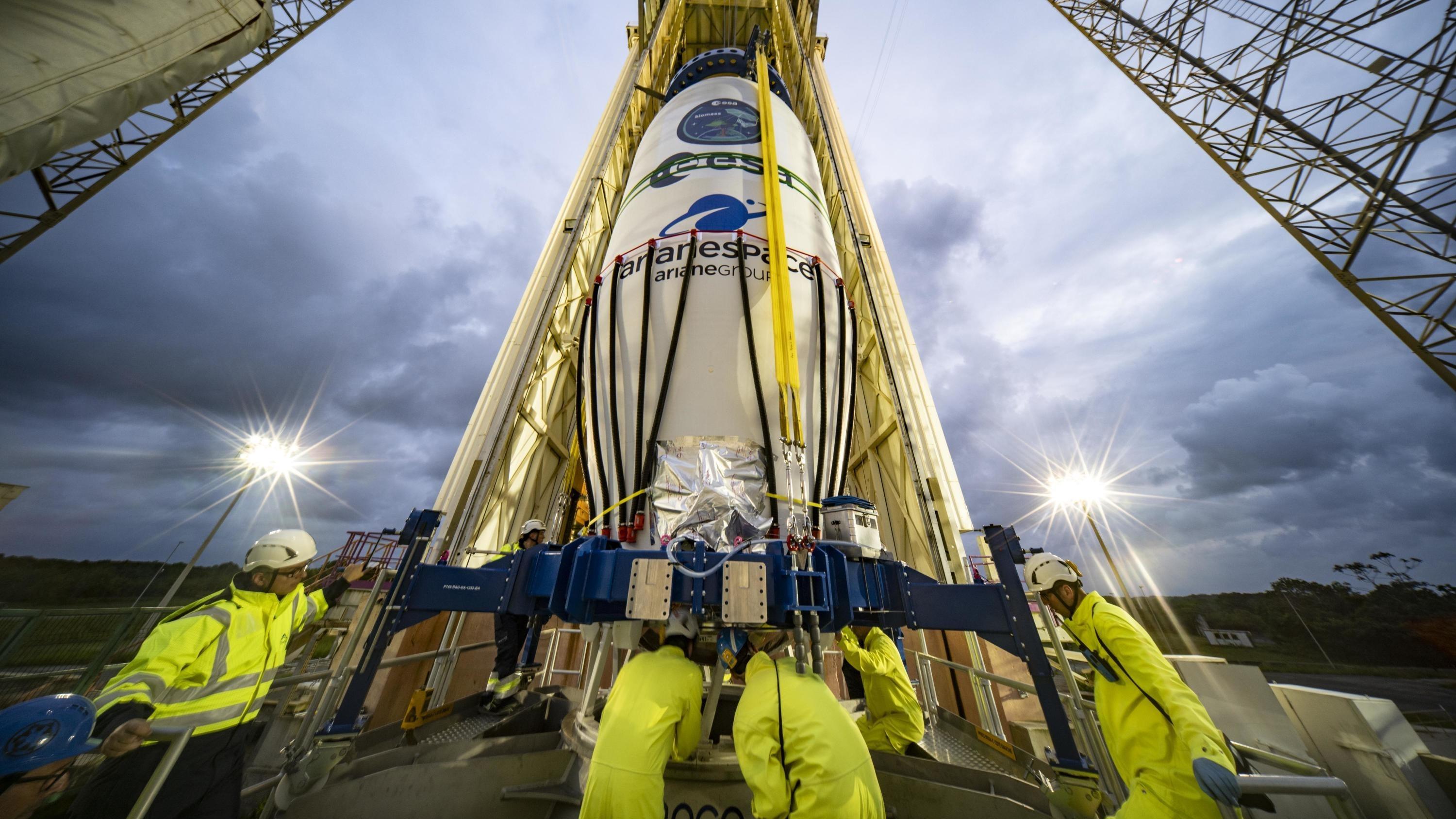

L’enjeu sociétal est d’autant plus crucial que le vrai pouvoir semble avoir glissé du côté de celles et ceux qui contrôlent les infrastructures de diffusion – ce sont les entreprises propriétaires des réseaux sociaux qui décident de ce qui peut être visible ou pas, en privatisant ainsi les dynamiques de modération en fonction de leurs propres normes et valeurs –, mais aussi du côté de celles et ceux qui peuvent développer des outils pour les décrypter et les interpréter. À l’heure où les logiques de prédation des données sont exacerbées, une réinstauration d’un minimum de confiance et de transparence dans la conception des algorithmes se doit d’être engagée : en s’appuyant par exemple sur des initiatives qui visent à s’attaquer aux biais qu’ils peuvent véhiculer.

Comment évoluer avec plus de clairvoyance dans la société ?

Dans une telle perspective, une nouvelle production de savoir s’impose, plus collaborative et transdisciplinaire, renouant en ce sens avec une certaine expérience du commun. Un enjeu est aussi, d’un point de vue éthique, de rendre possible des conceptions plus vertueuses des technologies à l’heure où les systèmes d’IA tendent à fragiliser l’exercice même du libre-arbitre. Vis-à-vis de ces tendances, il nous faudrait apprendre à « visualiser les réseaux sans paniquer », en évitant de les laisser produire d’irréversibles effets de prolétarisation.

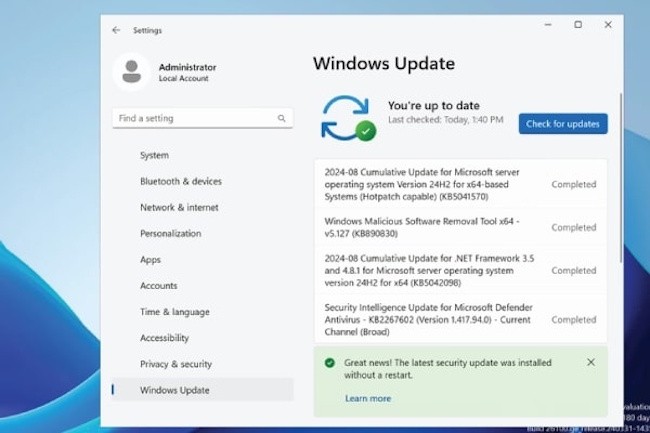

Face à l’opacité des algorithmes et au risque d’un éclatement du commun, une alternative possible est d’apprendre à mieux comprendre ces systèmes : décrypter leur logique (grâce à des initiatives comme AlgorithmWatch), réguler (avec des cadres comme le DSA) et explorer des alternatives (comme Mastodon ou Wikipédia). Ce travail de transparence et de conception collective permettrait de ne pas subir passivement les effets de ces architectures numériques, mais de les penser comme des espaces à réinvestir. Sans cet effort, nous restons à la merci d’un vertigineux tourbillon technologique.

Des outils de cartographie numérique, notamment, permettent d’aiguiser notre regard sur des phénomènes invisibles à l’œil nu. Des cartes et des flux de données personnelles peuvent mettre en lumière les circuits par lesquels nos informations sont collectées, revendues et exploitées par les grandes plates-formes numériques. Des pratiques de data visualisation et de design graphique, en rendant visible et sensible l’invisible, peuvent alors contribuer à faire émerger une meilleure compréhension de nos environnements numériques. Par exemple, la cartographie des réseaux sociaux peut révéler des dynamiques souvent imperceptibles : des outils graphiques permettent d’identifier la formation de chambres d’écho, où certaines idées circulent en boucle sans contradiction, ou encore de repérer la structuration des réseaux d’influence et leur poids dans la diffusion de l’information.

Sans ces efforts de représentation, de design et d’interprétation de nos activités en ligne, il sera difficile d’évoluer avec clairvoyance dans nos sociétés des réseaux. Au-delà d’une certaine panique morale qui nous envahit, ce sont là des pistes pour développer une relation plus sereine avec nos technologies numériques en vue de rendre possible une meilleure compréhension des nouveaux milieux qu’elles façonnent.![]()

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

![[TRIBUNE] À ceux qui veulent travailler, l’État dit : « Restez chez vous ! »](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/04/ddp-cceg6jpl19m-unsplash-616x411.jpg?#)

/2022/07/12/phpe5RrYs.jpg?#)

/2025/04/28/halleberry-680f9bcf605ef261708096.jpg?#)

/2025/04/28/000-43a37np-680b6d84e0a22012872781-680fa41dac56b073669967.jpg?#)

/2025/04/28/nicolekidmanafp-680fa2d7614a7694229238.jpg?#)

/2025/04/25/capture-d-ecran-2025-04-25-105854-680b4edbac4e3157238485.png?#)