Pourquoi les déchets plastiques ne se dégradent-ils jamais vraiment ?

Les plastiques ne disparaissent jamais vraiment. En se fragmentant, ils deviennent des polluants invisibles, encore plus dangereux pour notre environnement et notre santé.

Les plastiques sont partout, de nos océans à nos poumons. Mais contrairement à ce que l’on pourrait croire, ils ne disparaissent jamais vraiment. En se fragmentant, ils deviennent des polluants invisibles, encore plus dangereux pour notre environnement et notre santé.

Les plastiques ont été créés pour être résistants et durables. Chaque année, plus de 12 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans ; mais contrairement à ce que l’on pourrait croire, leur disparition ne signifie pas qu’ils cessent d’exister. Au contraire, ils se transforment : en microplastiques, en nanoplastiques, libérant même des gaz toxiques et de nombreux additifs chimiques – les fameux bisphénols ou encore des phtalates.

Ironiquement, c’est ce qui les rend si intéressants pour l’industrie et la société en général qui les rend aussi quasiment indestructibles. En effet, les plastiques sont conçus pour durer. Leur structure chimique, qui repose sur un assemblage de longues chaînes de carbone, les rend particulièrement résistants à la dégradation et à la biodégradation. Contrairement au bois, au papier, aux déchets organiques ou au coton, les polymères plastiques ne sont pas digérables par la plupart des microorganismes comme les bactéries et champignons.

Mais leur résistance ne vient pas uniquement de leur structure : des additifs chimiques, comme des stabilisants UV, qui protègent le plastique contre les UV, ou des retardateurs de flamme, sont ajoutés pour améliorer leurs propriétés et ralentir leur dégradation.

Tous les quinze jours, des grands noms, de nouvelles voix, des sujets inédits pour décrypter l’actualité scientifique et mieux comprendre le monde. Abonnez-vous gratuitement dès aujourd’hui !

Une fragmentation qui aggrave la contamination

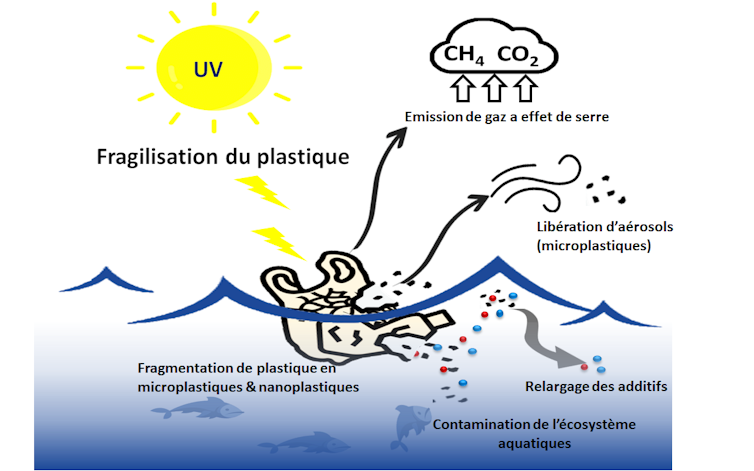

Au lieu de disparaître, les plastiques se fragmentent sous l’effet du soleil, des vagues et des frottements avec le sable ou les rochers. Cette décomposition progressive génère des microplastiques (moins de 5 millimètres) et des nanoplastiques (moins de 1 000 nanomètres), invisibles à l’œil nu mais persistent dans l’environnement.

L’exposition aux rayons ultraviolets (UV) casse progressivement les liaisons moléculaires des polymères dans un processus appelé photodégradation. Mais même sous une exposition prolongée, il faut des décennies pour qu’un simple sac plastique commence à se fragmenter. Dans les océans, les courants et les vagues accélèrent la fragmentation des déchets plastiques et favorisent la formation des micro et nanoplastiques.

Nos travaux en cours montrent que ce phénomène va bien au-delà de la simple fragmentation. En laboratoire, nous avons observé que le polyéthylène, exposé aux UV et aux forces mécaniques de l’eau, produit des microplastiques et nanoplastiques à un rythme accéléré. Et une libération importante d’additifs chimiques. Après quelques mois d’exposition, des substances telles que le dioxyde de titane migrent hors du polymère et contaminent l’eau.

Pis, notre étude montre que la photodégradation du polyéthylène produit des gaz à effet de serre, notamment du méthane, CH4 et du dioxyde de carbone, CO2 (de l’ordre de 300 grammes par kilogramme de polyéthylène d’après nos expériences). En d’autres termes, le plastique ne se contente donc pas de polluer : il contribue aussi au changement climatique.

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

Une pollution omniprésente et invisible

Les micro et nanoplastiques, légers et quasi invisibles, voyagent à travers tous les compartiments environnementaux. Dans l’eau, ils sont ingérés par les poissons et les mollusques, entrant ainsi dans la chaîne alimentaire. Dans les sols, ils perturbent la biodiversité et la fertilité des terres agricoles. Dans l’air, ils forment des aérosols transportés par le vent, qui peuvent être inhalés par les humains et la faune. Ils ont même été retrouvés dans la neige des montagnes et les pluies des zones protégées.

Plus préoccupant encore, des microplastiques ont été détectés en 2024 dans l’eau potable, tant en bouteille qu’au robinet. Face à cette situation, le Syndicat des eaux d’Île-de-France envisage par exemple d’installer des filtres membranaires pour tenter de limiter la contamination.

Recycler, est-ce suffisant ?

Recycler davantage semble une solution évidente, mais en réalité, seule une fraction des plastiques produits dans le monde est réellement recyclée. La majorité est enfouie, incinérée ou dispersée dans l’environnement.

Les réglementations évoluent, mais restent limitées. En France, la loi Agec de 2020 interdit l’utilisation de microbilles plastiques dans les cosmétiques par exemple ; mais 63,1 % des microplastiques issus de l’usure des pneus et des textiles passent encore entre les mailles du filet.

Quelles solutions pour freiner cette pollution invisible ?

Réduire la production de tous les types de plastiques est la solution la plus efficace. Aujourd’hui, le recyclage reste limité, notamment à cause des additifs chimiques, dont la composition reste souvent secrète. Cette opacité complique leur réutilisation et réduit la qualité des plastiques recyclés. Il est donc crucial de limiter ces additifs, non seulement pour améliorer le recyclage, mais aussi parce que beaucoup sont toxiques pour l’environnement et se retrouvent dans l’eau, l’air et les organismes vivants.

D’autres pistes existent : développer des matériaux réellement biodégradables, améliorer la filtration des eaux usées en prenant en considération l’ensemble des produits de dégradation des plastiques (micro et nanoparticules), mettre en place des méthodes standardisées pour la quantification des micro et nanoparticules dans l’environnement et explorer le potentiel de certaines bactéries capables de dégrader les plastiques.

À lire aussi : Recyclage et valorisation des déchets plastiques : comment ça marche ?

Mais sans une action forte à la source, cette pollution invisible continuera de s’accumuler. Le plastique n’est pas qu’un simple déchet : c’est un polluant insidieux qui s’infiltre partout, des sols à notre alimentation. Il est encore temps d’agir, mais sans une prise de conscience et des mesures drastiques, cette pollution pourrait bientôt devenir irréversible.

À lire aussi : Pollution plastique : pourquoi ne rien faire nous coûterait bien plus cher que d’agir

Aicha El Kharraf a reçu des financements de CNRS.

/2025/04/03/affiche-expo-matisse-et-marguerite-67ee916901dd4316448105.jpg?#)

/2025/04/04/063-2162603813-67f04d16a75ea861220273.jpg?#)

/2025/04/04/culture-l-histoire-de-l-indemodable-chaise-pliante-67f04440cd7c9176305715.jpg?#)

/2025/04/04/sipa-shutterstock40721796-000003-67f0323a4c4d7352140716.jpg?#)