Pollution, environnement : la résilience de nos cellules menacée, un risque de mauvaise santé

Divers mécanismes protègent nos cellules des stress variés qu’elles subissent, nous prémunissant des maladies. Toutefois, divers indices semblent indiquer que ces capacités de résistance pourraient être menacées.

Divers mécanismes protègent nos cellules des stress variés qu’elles subissent, nous prémunissant des maladies. Toutefois, divers indices semblent indiquer que ces capacités de résistance pourraient être menacées.

Toutes les cellules des êtres vivants sont dotées de mécanismes de compensation qui leur permettent de s’adapter au stress. Ce dernier peut être soit inhérent au fonctionnement normal des organismes vivants (en fonctionnant, les cellules peuvent produire des substances délétères pour elles-mêmes), soit induit par l’exposition à des facteurs environnementaux (stress aigus résultant de traumas ou d’infections, stress chroniques dus à la pollution, aux températures extrêmes, à des relations sociales délétères…).

Cette compensation cellulaire, en garantissant la résilience des tissus, constitue l’assurance de notre capacité à nous prémunir des maladies. Le vieillissement se traduit par une érosion des capacités de compensation et de résilience de nos cellules.

Or, notre environnement, lorsqu’il est dégradé par les pratiques industrielles, atteint l’intégrité de ce mécanisme au même titre que le vieillissement, ce qui peut nous fragiliser avant l’heure. Cet amoindrissement est un danger de vie en mauvaise santé. Se saisir du problème passe par la conscientisation du mécanisme qui est à la racine de cet amoindrissement.

Qu’est-ce que la résilience ?

Le concept de résilience recouvre les capacités à surmonter les altérations provoquées par des éléments perturbateurs dans des situations variées.

Une forme bien connue de résilience concerne la récupération après un stress particulièrement agressif, comme la résilience psychologique mise en lumière par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Issu de la physique, le concept de résilience traverse désormais de nombreuses disciplines, de l’économie à la psychologie en passant par l’écologie ou l’informatique. On parle aujourd’hui de la résilience des systèmes logistiques (eau, énergie, transport) ou des systèmes de santé.

Mais la résilience ne concerne pas que « l’après-crise », c’est aussi les capacités à surmonter le stress qui affecte un système ou un individu de manière discrète, voire silencieuse, avant la survenue du pire.

Stress et résilience du vivant

Le vivant est en permanence confronté au stress cellulaire. La réponse au stress cellulaire (notamment lors du développement et de la reproduction) est un garant d’adaptation et d’expansion d’une population donnée.

Un stress faible peut stimuler la longévité des cellules. Cependant, un stress excessif, par exemple sous l’effet de facteurs environnementaux, peut éroder les capacités de résilience cellulaire. Or, l’érosion de ces capacités est au centre du vieillissement des tissus. C’est un risque « corps entier », car les organes communiquent entre eux. Par exemple, le microbiote intestinal communique avec le cerveau et son altération peut être préjudiciable au cerveau. C’est un risque « vie entière », car la réussite de la réponse au stress cellulaire traite des phases critiques de l’existence comme la reproduction (taux de natalité), la grossesse (santé du fœtus) ou le développement de l’enfant.

Penser la résilience du corps sous l’angle de la récupération, une fois le pire survenu, c’est sous-estimer le préjudice que les pratiques industrielles et les pollutions air-sol-eau-aliments font encourir à notre santé. C’est enfermer toujours plus d’individus dans la perspective d’une mauvaise santé dont l’échéance est incertaine, mais qui surviendra trop tôt et trop fort.

En revanche, penser la résilience du corps comme un mécanisme toujours à l’œuvre, c’est pouvoir lutter contre ce qui empêche nos tissus d’être résilients, c’est pouvoir améliorer la précaution et la prévention.

Les mécanismes de résilience cellulaire

Ces mécanismes ne sont pas seulement ceux qui nous protègent contre les infections (comme l’immunité, par exemple).

Il s’agit aussi des mécanismes d’intégrité cellulaire, par exemple la réparation de l’ADN – dont l’altération présente un risque de division anarchique des cellules et de cancer, d’élimination des protéines présentant des défauts de fabrication ou abîmées par l’oxydation naturelle des tissus –, ou bien il peut s’agir de la production d’énergie nécessaire au fonctionnement des cellules, par exemple dans les mitochondries.

Ces mécanismes sont cruciaux dans les cellules qui ne se renouvellent pas, ou peu, comme les neurones du cerveau et du système nerveux central. Leur échec va sans doute de pair avec la transition des stades légers à sévères des maladies. Par exemple, la progression de la maladie de Huntington est marquée par la transition d’une phase de « compensation fonctionnelle » vers une phase de « décompensation », avec des mécanismes de résilience cellulaire qui ne parviennent plus à compenser les dommages neuronaux, un modèle qui vaudrait aussi pour la maladie d’Alzheimer.

Mais ce n’est pas tout : les mécanismes de résilience cellulaire sont au centre du vieillissement des tissus.

Au cours des trente dernières années, au moins douze caractéristiques du vieillissement ont été identifiées, dont certaines traitent directement des mécanismes de résilience cellulaire, comme la réduction de la fonction des mitochondries ou de l’autophagie (élimination des déchets intracellulaires), l’altération de l’intégrité de l’ADN et des protéines, et l’augmentation de la sénescence cellulaire, dans un modèle où le vieillissement serait principalement dû à une accumulation de mutations génétiques, accompagnée par une érosion épigénétique.

Il existe donc un solide faisceau de présomptions pour penser que ces mécanismes s’opposent aux effets du vieillissement et à la survenue des maladies chroniques.

La résilience cellulaire mise en péril

L’affaiblissement avant l’heure de la compensation cellulaire s’oppose aux bénéfices que l’on s’attend à voir découler de l’adoption d’une « bonne » hygiène de vie visant à réduire la charge de morbidité en agissant sur des facteurs de risques dits « modifiables », tels que l’alimentation, la sédentarité, les addictions, les lieux de vie, l’hygiène au travail, ou encore l’isolement social.

À ce titre, toute perturbation des mécanismes de résilience cellulaire par les polluants, directement (par exemple en altérant la réparation de l’ADN, l’autophagie), ou indirectement (par exemple en favorisant des mutations dans l’ADN est un risque de vie en mauvaise santé à plus ou moins brève échéance.

Au vu de l’étendue et de la gravité du problème (comme, par exemple, dans le cas des PFAS en Europe et aux États-Unis), il s’agit aussi d’un risque de « manque à gagner » systémique pour la société.

Dans un tel contexte, éviter que les pratiques industrielles érodent toujours plus nos capacités de résilience cellulaire est une responsabilité qui oblige tous les acteurs concernés, et cette responsabilité est proportionnelle à la puissance des acteurs. Mais comment prendre en compte ce risque majeur ?

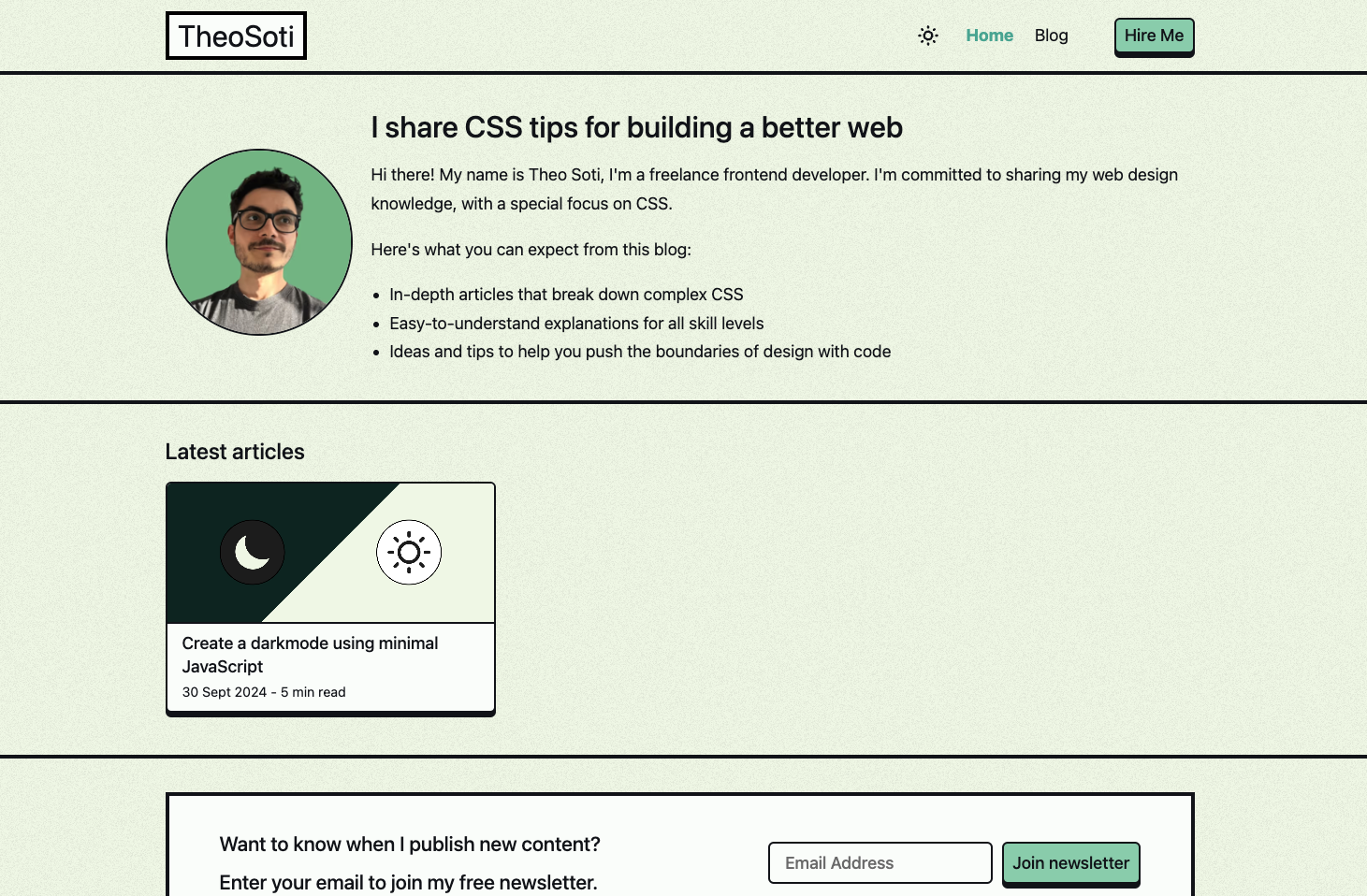

Mesurer la résilience

À l’heure actuelle, on estime la résilience individuelle contre la survenue ou la progression d’une maladie à partir du poids, plus ou moins important selon les personnes, des facteurs de susceptibilité. Ceux-ci ne sont pas biologiques stricto sensu, mais souvent comportementaux (tabagisme, alcoolisme), conjoncturels (proximité d’une usine, solitude) ou socioprofessionnels (revenus, mobilité). Cependant, l’absence d’un facteur de susceptibilité ne signifie pas forcément que l’on soit résilient.

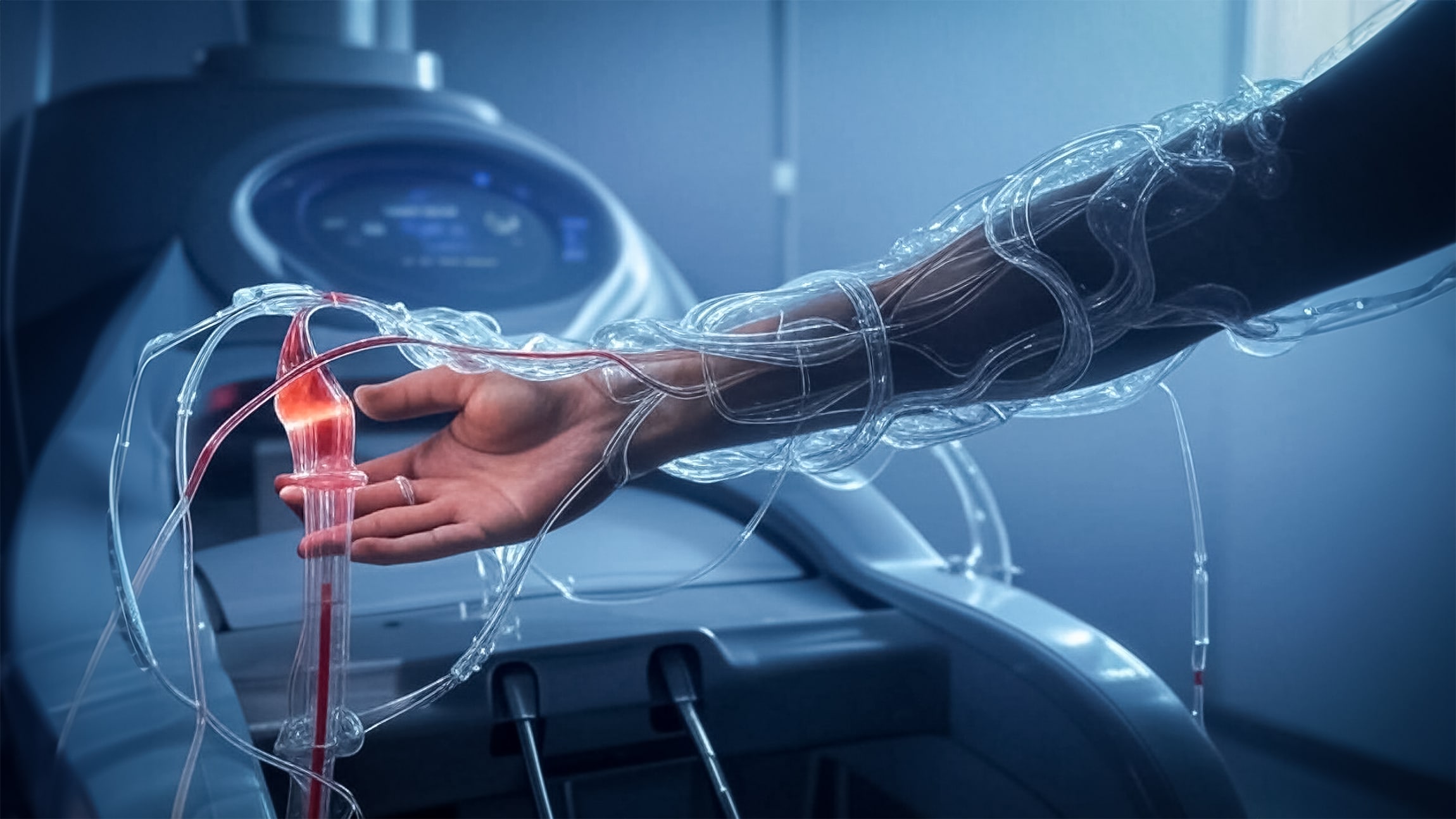

Intégrer les facteurs de résilience cellulaire en plus des facteurs de susceptibilité lorsqu’il s’agit d’évaluer le risque de vie en mauvaise santé pourrait fournir des modèles de prédiction plus robustes. Mais il faut pour cela disposer de marqueurs fiables de la résistance cellulaire, ce qui n’est pas chose aisée.

Les marqueurs les plus précis sont souvent des marqueurs biologiques (biomarqueurs). Idéalement, ils sont simples à mesurer (par exemple dans le sang ou les urines). Un biomarqueur de résilience doit rendre compte de l’état d’un mécanisme de compensation ou de l’intégrité d’un élément essentiel des cellules.

Il en existe relativement peu à ce jour, et la mise au point d’un nouveau biomarqueur est coûteuse. Elle repose notamment sur des données collectées sur le temps long, grâce à des cohortes de grande taille, comme par exemple Inchianti, Constances ou le UK Brains Bank Network.

Actuellement, l’oxydation de l’ADN, un marqueur indirect de l’intégrité de cette molécule essentielle,est l’un des biomarqueurs potentiels à l’étude. Dans ce contexte, de nouveaux outils sont explorés, par exemple les horloges épigénétiques, dont un pionnier est le chercheur Steve Horvath aux États-Unis.

Cet outil détecte certaines modifications chimiques de l’ADN (les méthylations, autrement dit l’ajout d’un groupement méthyle sur certaines parties de la molécule d’ADN) pour mesurer un « âge épigénétique ». Celui-ci, qui témoigne du vieillissement des tissus, est en quelque sorte un âge « biologique », et peut différer de l’âge chronologique.

Il est important de souligner que cet outil ne permet pas encore de mesurer l’âge biologique de tout le monde : il n’est pas validé pour cela, étant encore au stade des recherches.

Changer de paradigme

L’enjeu, aujourd’hui, est de réduire les maladies chroniques de façon globale, et de sortir des réponses ponctuelles. Or, le modèle actuel, focalisé sur les « maladies avérées », limite la portée de la prévention et l’anticipation des coûts sociétaux. En effet, les coûts cachés sont sous-évalués, voire ignorés.

Mettre au centre des réflexions sur la prévention la mise en péril d’un mécanisme fondamental de vie en bonne santé (nos capacités cellulaires à nous prémunir des maladies) pourrait constituer un vecteur de transformation des politiques de santé publique.

Les données scientifiques qui justifient cette mutation s’accumulent, y compris des données épidémiologiques à forte granularité géographique (celles-ci ont notamment été mises en lumière ces dernières années par diverses enquêtes menées par certains journalistes d’investigation).

Cette nécessaire transformation est cependant entravée de diverses manières (monopoles, lobbying industriel, accords bilatéraux, désinformation, manipulations des études, relégation au second plan des questions de santé, priorités budgétaires, ou encore sous-dimensionnement des acteurs de la vigilance…). Ces obstacles limitent notre capacité à adopter une politique santé-responsable, alors même que le dépassement des capacités de résilience cellulaire pourrait s’inscrire dans un modèle de risques « en chaîne », les pollutions chimiques s’accompagnant d’une santé figée à un niveau médiocre, résultant en des coûts systémiques accrus.![]()

Christian Neri a reçu des financements de l'ANR, de CNRS Innovation, et de fondations (FRM, Association Huntington France, Hereditary Disease Foundation, Fondation CHDI). Christian Neri est membre du bureau de sociétés savantes en France (Président de la FSEV) et à l'étranger (ISEV).

/2025/04/15/fraude-fiscale-on-est-face-a-une-industrie-de-la-criminalite-organisee-assure-amelie-de-montchalin-ministre-chargee-des-comptes-publics-67fecbb381a3c847726260.jpg?#)

/2025/04/16/068-aa-15042025-2178248-67fed8d5c43a0221354056.jpg?#)