Exposition : entre promesses et périls, le Jeu de Paume explore le monde selon l’IA

Si la notion d’intelligence artificielle (IA) apparaît timidement en 1955, son nom est sur toutes les lèvres de nos jours. Véritable révolution sociale, cette technologie sert à la reconnaissance, au traitement d’informations ou à la création de contenus, et soulève en cela bien des problématiques éthiques, politiques et environnementales. Jusqu’au 21 septembre 2025, le Jeu […]

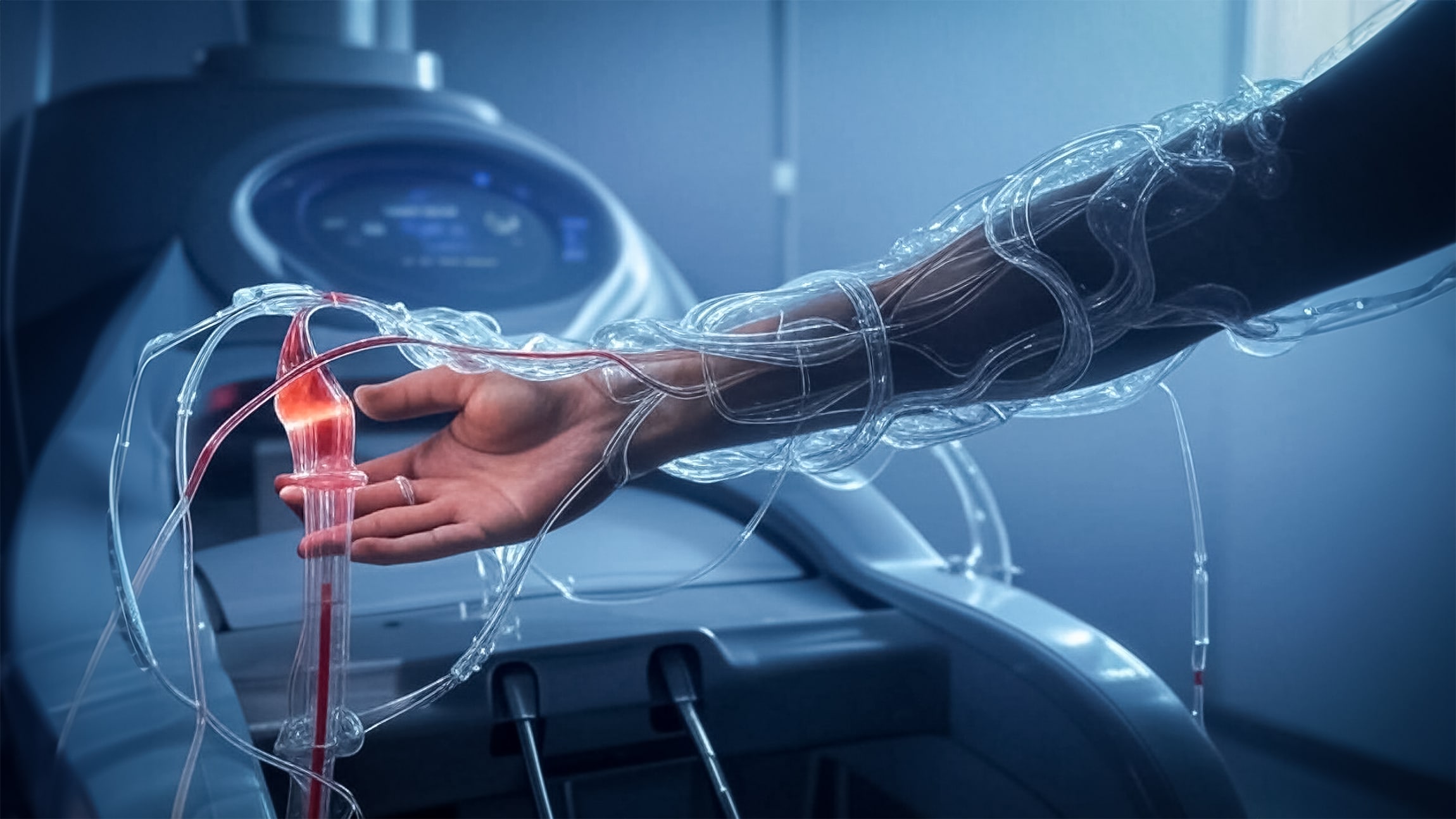

Si la notion d’intelligence artificielle (IA) apparaît timidement en 1955, son nom est sur toutes les lèvres de nos jours. Véritable révolution sociale, cette technologie sert à la reconnaissance, au traitement d’informations ou à la création de contenus, et soulève en cela bien des problématiques éthiques, politiques et environnementales. Jusqu’au 21 septembre 2025, le Jeu de Paume investit l’ensemble de ses espaces d’exposition pour porter un regard critique sur l’IA, tout en interrogeant ses possibilités créatives à travers un ensemble d’oeuvres d’artistes contemporains.

L’IA et ses ombres

D’emblée, l’exposition se positionne avec un regard critique, que le commissaire Antonio Somaini soutient en partageant ses inquiétudes face au développement des IA dans différentes sphères sociales. En premier lieu, l’accent est mis sur la question environnementale, en soulignant ses très grandes dépenses énergétiques, sujet bien souvent mis sous le tapis par les entrepreneurs trop heureux de vanter une “dématérialisation” pourtant illusoire. Tout en évoquant les data centers, certaines oeuvres dénoncent cette pollution, à l’instar des sculptures Metamorphism de Julien Charrière mêlant des cartes mères avec de la terre.

Autre source d’inquiétude, celle de la vidéosurveillance et du traitement de données propres à l’IA analytique. “Détecter, reconnaître, classer”, c’est le rôle de cette technologie que l’exposition met intelligemment en lien avec des théories anciennes, en particulier la très controversée “physiognomonie”. Livres, gravures et vidéos soulignent la menace de cette classification qui uniformise et discrimine en réutilisant des contenus sans le consentement de leurs auteurs.

Une intelligence approximative

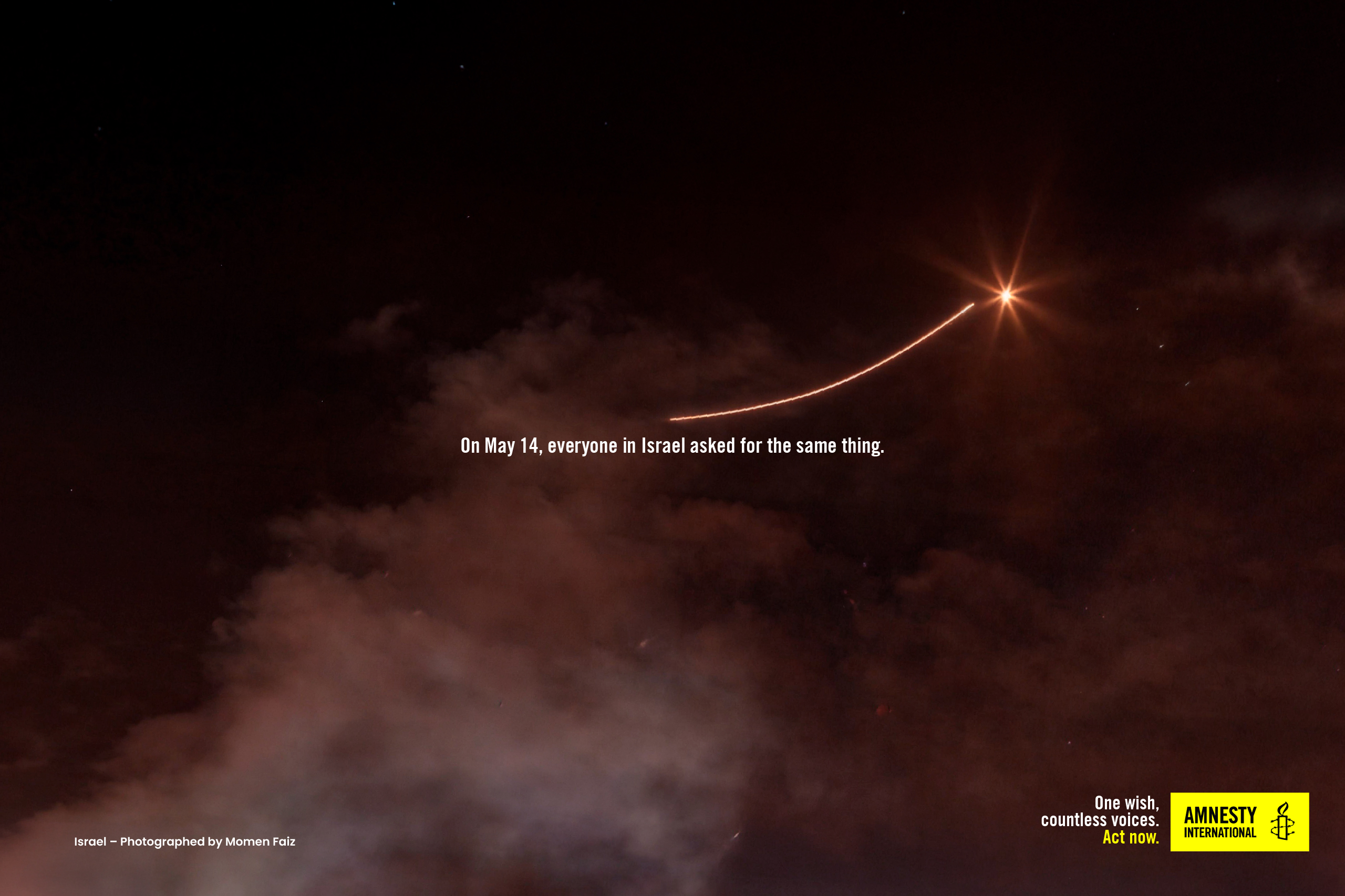

Si le rez-de-chaussée se concentre sur les IA analytiques, le premier étage se poursuit avec l’IA générative, capable de concevoir de nouveaux contenus textuels et visuels. L’occasion pour certaines artistes de mettre en lumière ses approximations et ses erreurs tirées de contenus qu’elle a assimilés sans pouvoir établir de raisonnement critique : dans sa série d’images What do you see, YOLO9000?, Taller Estampa montre de quelle manière l’IA étiquette les paysages orientaux selon les codes occidentaux, confondant un minaret avec un phare ou des hommes voilés avec des astronautes. En fonctionnant selon des probabilités, celle-ci contribue par la même occasion à véhiculer des préjugés.

© Estampa

Des formes nouvelles

Si l’exposition tend majoritairement à porter un œil critique sur l’IA, certains artistes dévoilent tout de même certains usages leur permettant de renouveler leur pratique. Ainsi, Erik Bullot ou Justine Emard s’en servent pour réinventer le passé en reconstituant des images d’archives, en formulant de nouvelles autobiographies ou en concevant des images d’après un ancien récit écrit. Une dernière salle s’intéresse d’ailleurs au lien entre écriture et IA, à l’heure où ChatGPT est quotidiennement utilisé.

Certains inventent de nouveaux langages – avec la question sous-jacente d’un langage uniquement compréhensible entre IA – lorsque d’autres s’en servent pour concevoir des poèmes. Le parcours révèle ainsi différentes manières de réinventer les pratiques, qui ouvrent quelques voies intéressantes, bien que les oeuvres exposées en montrent plutôt un usage récréatif sans véritable révolution.

Romane Fraysse

Le monde selon l’IA

Jeu de Paume

Jardin des Tuileries, 75001 Paris

Jusqu’au 21 septembre 2025

À lire également : Une exposition dévoile le Paris d’Agnès Varda à travers ses photographies

Image à la une : Erik Bullot, Cinéma vivant 2024 Tirages numériques de 12 images générées par le modèle de diffusion Lexica, 40 × 45 cm chacun Avec le soutien du Jeu de Paume, Paris © Erik Bullot

/2025/04/15/fraude-fiscale-on-est-face-a-une-industrie-de-la-criminalite-organisee-assure-amelie-de-montchalin-ministre-chargee-des-comptes-publics-67fecbb381a3c847726260.jpg?#)

/2025/04/16/068-aa-15042025-2178248-67fed8d5c43a0221354056.jpg?#)