Plus de trace de l’objectif « zéro artificialisation nette » ?

La proposition de loi Trace en cours de discussion au Parlement diminue fortement l’objectif « zéro artificialisation nette », fixés en 2021. Mais quels étaient ces objectifs et en quoi sont-ils menacés ?

La proposition de loi Trace (Trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus), en cours de discussion au Parlement, diminue fortement les objectifs de « zéro artificialisation nette » (ZAN), fixés en 2021. Mais quels étaient ces objectifs et en quoi sont-ils menacés ?

Chaque année, la France hexagonale voit en moyenne 200 km2 d’espaces naturels, agricoles ou forestiers disparaître. C’est l’équivalent de 20 000 terrains de football qui sont ainsi artificialisés. Dans les deux tiers des cas, ces espaces sont dévolus à la construction de nouveaux logements, souvent loin des métropoles, dans des zones à faible croissance démographique. Plus frappant encore, un quart de cette artificialisation concerne des communes qui perdent des habitants.

Ces chiffres sont préoccupants, alors que de nombreux travaux scientifiques soulignent le rôle de l’artificialisation des sols dans les crises écologiques actuelles. La fragmentation et la disparition d’espaces naturels figurent de fait parmi les principales causes de l’effondrement de la biodiversité. La diminution de la capacité des sols à stocker le CO2 – voire la transformation de ces derniers en sources d’émission lorsqu’ils sont dégradés – accentue les dérèglements climatiques. L’imperméabilisation des sols favorise, elle, le ruissellement de surface, amplifiant la pollution des cours d’eau et les risques d’inondations.

Les récentes crues dévastatrices dans les Hauts-de-France au cours de l’hiver 2023-2024 ou encore les inondations survenues en octobre 2024 dans le centre et le sud de la France sont les derniers témoins des conséquences directes de l’artificialisation et de l’altération des fonctions écologiques des sols.

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

Le ZAN : une ambition environnementale reléguée au second plan

Pour enrayer l’effondrement de la biodiversité et amorcer une stratégie nationale de préservation des sols, la France s’est fixé un objectif ambitieux dans la loi Climat et résilience (2021) : « zéro artificialisation nette » (ZAN) en 2050. Construit en 2 étapes, cet objectif vise dans un premier temps à réduire de moitié la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (Enaf) sur la période allant de 2021 à 2031 par rapport à la décennie précédente, puis, d’ici à 2050, de prendre les dispositions nécessaires pour qu’à l’échelle nationale, un hectare soit « désartificialisé » pour chaque hectare artificialisé.

Initialement pensé comme une politique environnementale ambitieuse, le ZAN a néanmoins suscité de nombreux débats autour de sa mise en œuvre et sur la répartition des « enveloppes » d’artificialisation. Son déploiement territorial, censé permettre aux régions d’organiser la réduction de la consommation d’Enaf, s’est transformé en un exercice comptable. Plutôt que de s’intéresser à évaluer les conséquences des choix d’aménagement sur le fonctionnement des écosystèmes composant leurs territoires, les représentants des collectivités se sont en effet opposés aux méthodes retenues pour compter les mètres carrés artificialisés.

Les autorités environnementales, chargées de rendre des avis publics sur les études d’impacts des projets, plans et programmes, rappellent pourtant dans leurs avis successifs et leurs rapports annuels que le ZAN ne se limite pas à un simple contrôle des surfaces artificialisées : il implique aussi d’évaluer l’impact des projets sur les fonctions écologiques des sols.

Malgré ces rappels, face à la pression des associations d’élus, le Sénat a déjà assoupli le dispositif, en 2023, avec la loi ZAN 2, qui repousse le calendrier de mise en œuvre et offre à de nombreuses communes la garantie de pouvoir consommer à hauteur d’un hectare d’Enaf, sans prendre la peine de discuter des besoins en matière d’aménagement et des alternatives à explorer.

La loi Trace : assouplissement ou déconstruction du ZAN ?

Avec la proposition de loi Trace (Trajectoire pour une réduction de l’artificialisation concertée avec les élus) – adoptée par le Sénat, le 18 mars dernier, et dans l’attente d’un examen à l’Assemblée nationale, l’objectif ZAN risque une nouvelle fois d’être profondément fragilisé. Présentée comme un simple assouplissement, cette réforme remet en cause des avancées de la loi Climat et résilience. Elle retourne par exemple, à une définition comptable de l’artificialisation, fondée uniquement sur la consommation d’Enaf et supprime celle de la loi Climat et résilience qui la qualifiait comme une « altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques des sols ».

Cette dernière définition s’approchait pourtant des constats issus des travaux en écologie, selon lesquels l’intensification des usages de l’espace participe aux impacts sur le bon fonctionnement des écosystèmes.

De fait, la suppression de cette définition suppose qu’un sol peut être interchangeable avec un autre tant que son usage reste naturel, agricole ou forestier, ignorant ainsi tous les processus écologiques qui conduisent à la création, à l’évolution et à la santé d’un sol.

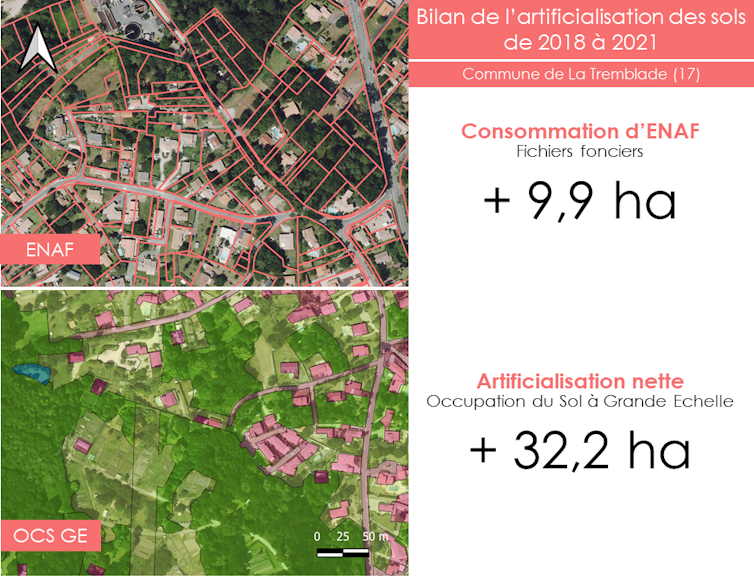

En choisissant de prendre en compte uniquement la consommation d’Enaf, la proposition de loi laisse aussi de côté le principal outil qui permettait de mesurer, à une échelle fine, les changements d’usage et d’occupation des sols. Les données d’occupation du sol à grande échelle (OCS GE), produites par l’IGN pour comptabiliser l’artificialisation permettaient en effet de suivre l’artificialisation causée par les politiques de planification de l’urbanisme.

Autre recul significatif : le report à 2034 de l’objectif intermédiaire de réduction de l’artificialisation, dont l’ambition sera désormais fixée par les régions. Ce décalage enterre l’idée d’une transition immédiate vers une sobriété foncière, pourtant essentielle pour repenser nos besoins en aménagement, alors même que de nombreux élus ont déjà commencé à intégrer ces objectifs (c’est le cas par exemple de la Région Bretagne ou encore du schéma de cohérence territoriale (Scot) de Gascogne).

S’y ajoute par ailleurs une disposition visant à accorder un droit à artificialiser de 0,5 ha en cas de requalification d’un hectare de friche. Autrement dit, lorsqu’une collectivité s’emploiera à aménager sur 4 ha d’espaces délaissés, elle sera autorisée à détruire par ailleurs 2 ha supplémentaires d’Enaf.

Enfin, l’exclusion des projets d’envergure nationale ou européenne du calcul de l’artificialisation marque un autre tournant préoccupant. Ces grands projets, dont la liste ne cesse de s’allonger, sont supposés permettre de concilier le développement économique et la transition écologique. Y figurent pourtant de nombreux projets routiers, des établissements pénitentiaires et des zones d’activité. Le législateur choisirait ainsi d’exonérer l’État des contraintes du ZAN, opposant de fait sa politique de réindustrialisation aux impératifs de préservation de l’environnement.

En quelques articles seulement, la proposition de loi Trace transforme ainsi l’objectif ZAN en un catalogue d’exceptions, autorisant la destruction et la fragmentation des espaces naturels sans réelle évaluation de leurs fonctions écologiques. Il ne reste, de fait, plus grand-chose des ambitions initiales d’une loi qui voulait donner un élan nouveau à une politique de régulation de l’aménagement qui peine à porter ses fruits depuis vingt-cinq ans.

Quelques semaines après l’annulation par le tribunal administratif de Toulouse du projet d’autoroute A69 – qui devait artificialiser 366 hectares de sols et dont les travaux ont déjà causé la destruction de nombreux espaces naturels, cette nouvelle proposition de loi illustre les tensions croissantes entre, d’un côté, les mobilisations citoyennes contestant les grands projets d’aménagement consommateurs de foncier et, de l’autre, une volonté politique de simplification, qui semble aller à rebours des engagements environnementaux annoncés dans la stratégie nationale Biodiversité 2030.

En cherchant à détricoter les principes du ZAN, la loi Trace pose donc une question fondamentale : voulons-nous réellement engager la transition, ou préférons-nous maintenir un modèle dépassé, aux dépens de l’environnement dont nous dépendons ?![]()

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

![[CINÉMA] Je le jure, à la croisée de Clint Eastwood et de Victor Hugo…](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/04/je-le-jure-616x411.jpg?#)