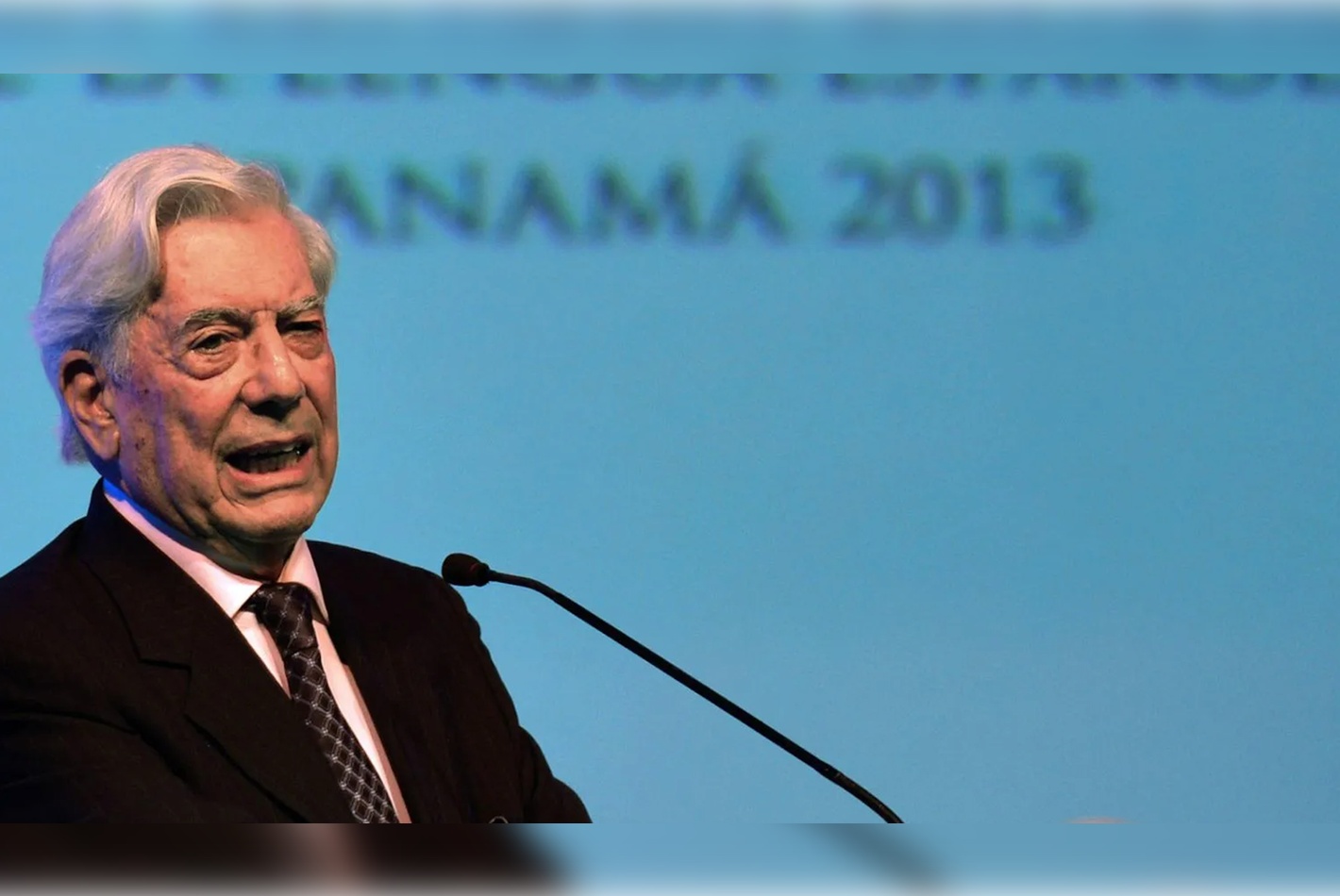

Hommage à Mario Vargas Llosa : voyage intellectuel du marxisme au libéralisme

L’écrivain péruvien Mario Vargas Llosa est décédé à Lima au Pérou, dimanche 13 avril 2025 à l’âge de 89 ans. Je vous propose de redécouvrir son “voyage intellectuel du marxisme au libéralisme” (article écrit initialement en 2016 et mis à jour). J’ai découvert le Pérou en 1984. Just married, mon mari et moi nous envolions […]

L’écrivain péruvien Mario Vargas Llosa est décédé à Lima au Pérou, dimanche 13 avril 2025 à l’âge de 89 ans. Je vous propose de redécouvrir son “voyage intellectuel du marxisme au libéralisme” (article écrit initialement en 2016 et mis à jour).

J’ai découvert le Pérou en 1984. Just married, mon mari et moi nous envolions vers Lima pour dix-huit mois, lui comme coopérant affecté à la chambre de commerce franco-péruvienne, et moi dans ses bagages. À l’époque, un coopérant qui allait de la France au Brésil vivait un dépaysement incroyable. Et quand, au cours de ses voyages sur le continent latino-américain, il parvenait finalement au Pérou, il confessait revivre pour la seconde fois un dépaysement de la même amplitude.

Depuis, le Pérou a beaucoup évolué, dans le sens de la stabilité, de l’ouverture et de l’échange – j’y suis retournée en 2016 – et je peux vous dire que ni le Sentier lumineux (groupe terroriste péruvien d’obédience communiste tendance Mao) ni des expériences de type Venezuela ou Cuba ne sont à créditer pour cette évolution favorable (quoiqu’un peu chaotique politiquement depuis une dizaine d’années).

Plongée dans mes souvenirs, je me rappelle un premier contact étrange, mélange de malaise et de curiosité. Je me rappelle les bidonvilles continus entre l’aéroport et le centre de Lima, je me rappelle les attentats du Sentier lumineux dont l’une des actions préférées consistait à plonger régulièrement la ville de Lima dans le noir total. Je me rappelle Jean-Paul II et ce million de personnes entrées presque une à une par une seule porte dans le calme et la patience pour assister à une messe célébrée par le Pape dans l’hippodrome de Lima.

Je me rappelle aussi que c’est là-bas que j’ai découvert Jean-François Revel, ses idées libérales, son écriture intelligente et pince-sans-rire. Il tenait une chronique dans Le Point, seule publication en français disponible de façon régulière à la chambre de commerce. Et je me rappelle enfin tout particulièrement que c’est là-bas que j’ai découvert Mario Vargas Llosa, d’abord comme romancier, plus tard comme homme politique passé du marxisme au libéralisme. C’est une coïncidence, mais il se trouve que Jean-François Revel contribua beaucoup à l’évolution de ses idées politiques et économiques.

Mario Vargas Llosa, né au Pérou en 1936, est aujourd’hui un écrivain célèbre, traduit et honoré dans le monde entier. En 2010, il a reçu le prix Nobel de littérature pour “sa cartographie des structures du pouvoir et ses images acérées de la résistance de l’individu, de sa révolte et de ses échecs.” Même en France, où les professions de foi libérales sont toujours tenues pour suspectes, il est entré cette année (édit : 2016) dans la bibliothèque de La Pléiade, devenant ainsi le 17è écrivain, et le premier étranger, à bénéficier de cet honneur de son vivant.

Au terme d’un voyage intellectuel fécond commencé du côté de chez Castro, Mario Vargas Llosa en est venu à détester toute forme de collectivisme. Dans Les enjeux de la liberté (1991)*, il insiste notamment sur l’importance de la propriété privée. Dans son collimateur, les “pays mercantilistes d’Amérique latine“ ou les pays de l’ex-URSS, dont l’apparente liberté économique n’est que corruption et exaction d’une minorité privilégiée aux dépens de la société :

“La liberté de commercer et de produire ne sert à rien (…) sans un ordre légal strict qui garantisse la propriété privée, le respect des contrats et un pouvoir judiciaire honnête, capable et totalement indépendant du pouvoir politique.”

Mais bien au-delà de la seule application économique, c’est la place intégrale de l’individu dans le monde, ses libres choix, qu’il veut défendre. Au détour de son discours de réception du prix Nobel à l’Académie de Stockholm intitulé “Éloge de la lecture et de la fiction” (à lire, passionnant), il confie :

“Je déteste toute forme de nationalisme, d’idéologie – ou plutôt de religion – provinciale, aux idées courtes et exclusives, qui rogne l’horizon intellectuel et dissimule en son sein des préjugés ethniques et racistes, car elle transforme en valeur suprême, en privilège moral et ontologique, la circonstance fortuite du lieu de naissance.”

Dans un entretien accordé en octobre 2014 à Contrepoints, Vargas Llosa réitérait ses craintes à l’égard de tout enfermement national, rappelant que le nationalisme est aussi un collectivisme :

“Qui aurait dit, malgré toutes les catastrophes que le nationalisme a provoquées (…) que le nationalisme réapparaîtrait un jour ?”

“Quand il y a une crise, il y a ce que Popper appelait le retour à la société tribale, c’est-à-dire à cette forme de protection collectiviste, à cet enfermement.”

Mais au tout début du voyage, il y avait Cuba. Toujours dans son discours de réception du Prix Nobel :

“Dans ma jeunesse, comme maints écrivains de ma génération, j’ai été marxiste et j’ai cru que le socialisme allait être le remède à l’exploitation et aux injustices sociales qui accablaient mon pays, l’Amérique latine et le reste du tiers-monde.”

Vargas Llosa raconte lui-même (voir vidéo en fin d’article) qu’ayant grandi dans des pays très pauvres et très inégalitaires, il s’est trouvé “naturellement” attiré par le communisme. Fervent lecteur, il a tout d’abord découvert un écrivain communiste allemand qui racontait ses luttes pour les opprimés dans le contexte du régime nazi.

Aussi, parvenu à l’âge d’accéder à l’université, il refuse l’université catholique, choix habituel des familles de son milieu, pour rejoindre l’université San Marcos, là où allaient les Péruviens de condition inférieure et “los cholos“ (terme péjoratif pour désigner les indiens). Bref, il va à San Marcos “pour devenir communiste” ! Il se trouve qu’en 1948, le Pérou est devenu une dictature militaire sous la férule du général Odría. Les étudiants communistes de San Marcos subissent une répression terrible, de quoi conforter quelques convictions marxistes-léninistes.

Mais Vargas Llosa ressent cependant très vite le dogmatisme de plomb qui domine les convictions. Il aime lire Gide, Les Nourritures terrestres, par exemple. Or Gide est détesté des communistes. En 1936, dans Retour d’URSS, il a eu l’abominable audace de décrire la déception qui fut la sienne après un voyage dans ce pays. Donc Vargas Llosa est traité de “sous-humain” par un camarade en raison de ses lectures douteuses. Il quitte alors le groupuscule auquel il appartenait, mais reste proche des idées gauchistes de Sartre et Merleau-Ponty.

En 1959 à Cuba, la défaite de Batista et la prise de pouvoir de Fidel Castro relancent chez les jeunes Sud-Américains l’espoir de voir s’établir le “socialisme dans la liberté“. En novembre 1962, lors de la crise des missiles de Cuba, Vargas Llosa est envoyé à La Havane par la télévision française pour laquelle il travaille comme journaliste. Il est enthousiasmé par la générosité, la solidarité, les grands principes altruistes qu’il voit partout ! Il sait qu’il y a des petits problèmes, mais il les juge mineurs par rapport à l’espoir soulevé.

Puis en 1966, basculement. Le régime castriste crée les UMAP, c’est-à-dire des Unités d’appui à la production, en fait des camps de concentration pour dissidents, criminels de droit commun et homosexuels. Il rencontre Castro, lui fait part de sa perplexité, mais ne reçoit aucune réponse. À partir de là, Vargas Llosa se demande avec angoisse s’il ne s’est pas laissé “abuser par son propre enthousiasme.”

La même année, il se rend pour la première fois en URSS à l’occasion d’une commémoration de l’œuvre de Pouchkine. Cette expérience de deux semaines est la pire déception politique qu’il ait jamais connue. Il découvre que lui, invité par la Nomenklatura, pouvait entrer à volonté dans les restaurants, tandis que les gens ordinaires faisaient la queue pour tout. Il découvre que pour aller de Moscou à Léningrad il faut un visa, il découvre l’assignation à résidence, il découvre que la traduction de son livre est expurgée, etc.

C’est à ce moment-là qu’il décide que dorénavant, pour lui, le communisme, c’est fini ! L’oppression subie par son ami le poète cubain Padilla, accusé d’être un agent de la CIA et forcé de s’excuser publiquement, le renforce dans ses cheminements vers les idées libérales. D’abord, il se sent seul, mais il découvre rapidement Raymond Aron, Jean-François Revel, Karl Popper et bien d’autres :

“Ces maîtres furent un exemple de lucidité et de hardiesse quand l’intelligentsia de l’Occident semblait, par frivolité ou opportunisme, avoir succombé au charme du socialisme soviétique ou, pire encore, au sabbat sanguinaire de la révolution culturelle chinoise.” (Discours de réception du Nobel)

Depuis, Mario Vargas Llosa se consacre à démystifier les idées de socialisme, de collectivisme et d’étatisme, incapables de créer véritablement de la liberté et de la prospérité. À l’inverse, il constate que c’est grâce à l’apport de la démocratie et du libéralisme que les pays d’Amérique latine les mieux placés aujourd’hui sont sortis des dictatures militaires, des politiques économiques populistes, de la pauvreté et de « l’injustice sociale ». Sur le plan politique concret, il s’est présenté aux élections présidentielles péruviennes en 1990, mais a été largement battu, au second tour cependant.

La vidéo ci-dessous présente une conférence donnée en 2013 par Mario Vargas Llosa à l’initiative de l’Institut économique de Montréal. Il nous raconte son “voyage intellectuel du marxisme au libéralisme.” (En anglais – très compréhensible, 59′)

* Lu dans Pulp Libéralisme de Daniel Tourre, dans la préface de Damien Theillier, Éditions Thulys, 2012.

/2025/04/16/068-aa-15042025-2178248-67fed8d5c43a0221354056.jpg?#)

/image%2F0535633%2F20250415%2Fob_cff4c9_screenshot-2025-04-15-18-44-43.png)