Essai sur l’emploi et la prospérité à l’heure des robots et de l’IA

En ce début de XXIe siècle marqué par la révolution numérique et l’arrivée de l’intelligence artificielle, la guerre commerciale tous azimuts lancée par le président américain Donald Trump à coups de droits de douane décoiffants nous pousse à réfléchir à l’avenir de l’emploi et de la production ainsi qu’au sens de l’échange et à la […]

En ce début de XXIe siècle marqué par la révolution numérique et l’arrivée de l’intelligence artificielle, la guerre commerciale tous azimuts lancée par le président américain Donald Trump à coups de droits de douane décoiffants nous pousse à réfléchir à l’avenir de l’emploi et de la production ainsi qu’au sens de l’échange et à la notion de souveraineté industrielle.

Selon l’une des raisons avancées par la Maison-Blanche pour justifier sa nouvelle politique agressivement protectionniste, il s’agirait de protéger les industries américaines locales et de faire venir ou revenir des emplois industriels sur le sol des États-Unis. Il s’agirait d’autonomiser la vie économique américaine au sein de frontières tarifaires étanches afin de ne dépendre de personne ou presque pour assurer la prospérité du pays. Une politique qui a de quoi surprendre venant de la première puissance économique mondiale où le taux de chômage n’excédait pas 4,2 % de la population active en mars 2025.

J’ai déjà eu l’occasion de souligner dans un précédent article combien cet objectif faisait complètement l’impasse sur les activités dédiées aux services financiers et informatiques pour ne considérer la production et l’emploi que dans leur forme manufacturière, combien il manquait de fondement économique avéré et combien il accumulait les promesses incohérentes sur la hausse de l’emploi industriel, la baisse de l’inflation et la baisse des impôts sur le revenu dont les recettes seraient alors transférées aux droits de douane.

Il soulève cependant deux grandes questions qui méritent exploration et réflexion.

- Tout d’abord, la nouvelle attitude américaine vis-à-vis des déficits commerciaux enregistrés avec un certain nombre de pays exportateurs vers les États-Unis donne l’impression que le commerce international est perçu comme un aveu de faiblesse. Le concept même d’échange entre des pays dotés de ressources et de spécialisations différentes serait un mal par définition. Il ne permettrait pas d’assurer la souveraineté et l’autonomie des pays. Il laisserait les approvisionnements vitaux à la merci politique des autres pays et à la merci de leurs entreprises pour tout ce qui concerne la qualité et la sécurité des produits ainsi que les délais de livraisons et les prix. D’où l’impérieuse, la souveraine nécessité de tout produire sur place. Ne dépendre de personne, ne devoir rien à personne.

Il suffit de lire Adam Smith, Frédéric Bastiat, Jean-Baptiste Say, Leonard Read, Milton Friedman et tant d’autres pour se convaincre que la division du travail et l’échange ont été identifiés depuis longtemps comme un facteur essentiel de la richesse des nations, et, par ricochet, des citoyens des différents pays impliqués dans le commerce international.

Je vais me répéter, mais la libéralisation des échanges qui s’est formidablement déployée entre 1990 et 2019 a permis la sortie de la pauvreté de millions de personnes dans le monde, le taux d’extrême pauvreté planétaire étant passé de 37 % en 1990 à 9,6 % en 2015 et même 8,5 % en 2019. Un progrès curieusement interrompu de 2020 à 2022 par la décroissance économique et le ralentissement des échanges involontairement expérimentés pendant la période Covid… Depuis 2024, c’est-à-dire depuis que l’économie mondiale a retrouvé ses caractéristiques habituelles d’ouverture, le taux de pauvreté est reparti à la baisse.

Quant à la question de la souveraineté économique, je dirais volontiers que, dans la mesure où l’on envisage les relations internationales sur la base de l’échange entre adultes informés et consentants et non sur la base de la menace ou de la prédation territoriale étatiques pour obtenir des richesses par la force, les notions de déficit commercial, de “bijoux de famille” (pour parler de grands groupes développés d’abord dans un pays particulier) et de réindustrialisation perdent de leur importance.

Il serait certes naïf de compter sur le fait qu’aucun pays, jamais, nulle part, n’aura un jour à sa tête une gouvernance autocratique à visée impérialiste. Il est donc recommandé de se mettre en situation de pouvoir assurer ses approvisionnements les plus stratégiques, notamment par la diversification de leur provenance. Mais il serait également très dommageable pour la prospérité d’un pays de considérer que le reste du monde sans exception n’est pas et ne sera jamais digne de confiance et ne pourra jamais être considéré comme un partenaire commercial fiable.

- La seconde question concerne le surcroît de légitimité et de noblesse que l’on tend à accorder à la production industrielle, au travail dans des usines et aux biens matériels ainsi produits, que ce soit de l’acier, des moteurs de voitures, des vêtements ou des plaquettes de Doliprane. Chaque fois qu’il est question de réindustrialiser la France, c’est bien en ces termes que le sujet est abordé : on pense immédiatement implantations d’usines et créations d’emplois par centaines, comme si la productivité nouvelle des processus industriels et la transformation du travail rendue possible par la robotisation et l’IA naissante n’existaient pas.

L’impression que “c’était mieux avant”, l’inquiétude vis-à-vis de tout changement annoncé et l’adaptation lente et frileuse à toute nouvelle donne économique – on les a vues et on les voit encore se répliquer à toutes les époques en fonction des révolutions technologiques qui affectent durablement l’activité économique.

Au milieu du XVIIIe siècle, les physiocrates n’envisageaient pas une autre forme d’économie que celle fondée sur l’agriculture, tout simplement du fait que c’était elle qui, à leur époque, fournissait l’essentiel des emplois et des richesses. Une agriculture qui parvient aujourd’hui à nourrir la planète entière (8 milliards d’hommes contre 800 millions en 1750) tout en ne représentant qu’une très faible part des emplois et des valeurs ajoutées au niveau mondial (4 % du PIB en 2023).

Un peu plus tard, Adam Smith et même Thomas Malthus ont parfaitement intégré la révolution industrielle dont ils ont observé de leurs yeux les effets en Angleterre, mais ils imaginaient difficilement une économie fondée sur les services, considérés comme du faux travail ou du travail de domestique sans valeur. Jean-Baptiste Say (1767-1832) est sans doute le premier économiste à prendre les services pour une production en tant que telle.

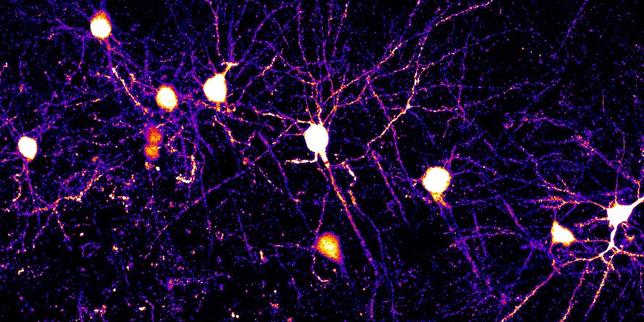

Actuellement, on admet depuis longtemps la répartition entre les secteurs économiques primaire (agriculture), secondaire (industrie) et tertiaire (services), mais le tertiaire supérieur issu de l’hyper-révolution numérique en cours, incarnée aujourd’hui dans l’émergence de l’intelligence artificielle, reste pour l’instant du domaine de l’inconnu. Un inconnu qu’on imagine mal et qui fait peur autant qu’il fascine.

Si l’on songe que la baisse de la part de l’agriculture dans l’emploi n’a ni détruit l’emploi ni détruit l’agriculture, il y a tout lieu de penser que la baisse de la part de l’industrie dans l’emploi ne détruira ni l’emploi ni l’industrie, mais ouvrira de nouveaux emplois, de nouvelles productions et de nouveaux services favorables au développement humain. Même si l’on ne sait pas dire aujourd’hui quels seront les métiers de demain ni quelles seront exactement les productions de demain.

S’agissant plus précisément de la France, généreux pays aux centaines de fromages et aux mille milliards de réglementations et d’impôts, sans oublier ses dépenses publiques qui représentent actuellement 57 % du PIB, il me semble que la question qui se pose n’est nullement celle de la réindustrialisation et de la souveraineté économique, mais, plus crucialement, plus immédiatement, celle de la possibilité d’un nouveau dynamisme économique, peu importe le secteur.

Dans cette perspective, le premier service que son État dit stratège pourrait rendre à l’activité économique, à la croissance, au pouvoir d’achat et à l’emploi serait non pas de se lancer dans une énième programmation ratée de réimplantation industrielle, avec aides sous contraintes à la clef, mais tout simplement d’abandonner ses prétentions de stratège et cesser de mettre des bâtons inhibiteurs dans les rouages économiques de l’initiative privée.

Autrement dit, baisser significativement les impôts et couper drastiquement dans les normes, ce qui (tiens, tiens, comme c’est bizarre !) ne pourra se faire qu’en commençant par réduire radicalement les dépenses publiques.

/2025/04/22/maxstockworld376066-6807acb9e79bf341361462.jpg?#)