Blaise Cendrars: de la Champagne aux Ardennes

Gisèle Bienne propose un récit précis et bien documenté sur Blaise Cendrars. On le suit dans la Marne, lieu de sa blessure, et dans les Ardennes du nord auprès d’une amie chère... L’article Blaise Cendrars: de la Champagne aux Ardennes est apparu en premier sur Causeur.

Gisèle Bienne propose un récit précis et bien documenté sur Blaise Cendrars. On le suit dans la Marne, lieu de sa blessure, et dans les Ardennes du nord auprès d’une amie chère.

Causeur. Comment est né ce livre ? Et pourquoi cet ouvrage ? Comment avez-vous travaillé ? (Sur le terrain, archives, témoignages, etc. ?)

Gisèle Bienne. J’étais étudiante à Nancy quand, dans une librairie, je suis tombée sur un livre de poésie au titre énigmatique, Prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France. Enfant, je séjournais chez mes grands-parents, mon grand-père était chef de gare. Je voyais passer les trains sans jamais les prendre. C’est beau, un train qui s’enfonce dans les ténèbres. Je n’ai pas lâché le livre de Cendrars de toute une nuit. Plus tard, je suis venue habiter à Reims. Impossible d’habiter Reims sans s’intéresser à la Première Guerre mondiale ; on sait combien la ville a souffert des bombardements allemands. Les lieux ont été pour une large part à l’origine de ma démarche. Mais j’avais déjà travaillé sur cette guerre que mes deux grands-pères ont faite. J’avais lu romans, récits, livres d’historiens, prêté l’oreille à des témoignages. Avec mes parents, très jeune, je visitais des cimetières militaires ; l’alignement de toutes ces croix blanches me frappait, l’émotion de mon père était visible.

Que représente Blaise Cendrars, pour vous ?

L’indépendance, la liberté. Il n’a été d’aucune école. Avec Apollinaire, il voulait en poésie rompre avec « l’ancien jeu des vers » et il y est parvenu. Il a dédié la Prose du Transsibérien aux musiciens. Il avait le goût des voyages. Il vient, part, repart. Il conte à ses amis ses aventures, ses rencontres étonnantes avec les lieux, les gens. Il les revit ou les réinvente tout à la fois de façon extraordinaire. C’est un être cosmique et généreux. Il se définissait comme l’homme des cinq continents ; voilà qui me plaisait !

Vous évoquez deux lieux du Grand-Est très importants pour le poète : la ferme de Navarin et les Ardennes. Pouvez-vous nous en reparler ? Que sont-ils devenus aujourd’hui ?

Le monument de la ferme de Navarin se situe à 35 kilomètres de Reims, face au camp militaire de Suippes qui englobe les villages détruits pendant cette guerre, Hurlus, Tahure, Perthes-lès-Hurlus, Le Mesnil-lès-Hurlus… Des fermes de ce secteur dévasté ont été reconstruites ; je suis donc allée à la recherche de la ferme de Navarin où Cendrars a perdu la main droite et n’ai vu en bordure de route qu’une pancarte disant « ICI FUT LA FERME DE NAVARIN ». En face, s’élève le monument ossuaire de la Ferme de Navarin, « Aux morts de Champagne ». A perte de vue, c’est la plaine et ses chemins de craie. Le vide, pour ceux qui ne sont pas du coin. Moi, j’aime la mélancolie de la plaine. Il me semble que je pourrais encore et toujours continuer à écrire sur ces paysages. Les Ardennes, c’est différent. Après les gares, j’y passais mes vacances, en Argonne. Mes grands-parents maternels en étaient originaires mais je ne connaissais pas l’endroit où a vécu Elisabeth Prévost. Elle habitait un ancien pavillon de chasse et avait là son ranch au lieu-dit des Aiguillettes près de Signy-le-Petit et Brognon, à quelques kilomètres de la frontière belge, entre vallons et forêts, un endroit sauvage qui enchantera Cendrars.

« En panne d’écriture. »

On connaît peu l’épisode du séjour de Cendrars chez Elisabeth Prévost. Il est pourtant important dans la vie du poète. Pourquoi ce presque silence ? Qui était-elle ?

Cendrars est un homme secret et pudique qui aime à donner le change. Il vivait très mal que l’actrice Raymone se soit éloignée de lui. En panne d’écriture, il avait des dettes. Elisabeth Prévost née dans une famille de riches industriels était une grande aventurière qui rentrait alors d’une équipée en Afrique. Des amis à Paris lui parlent de Cendrars et lui proposent de le rencontrer. Elle le voit dans sa modeste chambre de l’hôtel de l’Alma et, tout de suite, il la branche sur ses aventures africaines et lui demande de les écrire ; il en ferait des papiers pour Paris-Soir. Le goût de l’aventure ne quittera jamais Elisabeth. Elle l’invite aux Aiguillettes, elle apprendra à connaître cet homme d’exception qu’elle admire et qui semble lui ouvrir un avenir correspondant à ses désirs. Cendrars a pour elle considération et tendresse. Il s’attache à ce coin, aux bêtes, aux habitants, au curé. La forêt ardennaise ne tarde pas à devenir sous sa plume la forêt shakespearienne… Après la guerre, Elisabeth a vécu « autour du monde » les aventures que Cendrars avait rêvées. Monique Chefdor a consacré un très beau livre à Elisabeth Prévost, Madame mon copain.

28 septembre 1915 : Cendrars est blessé à la main, puis amputé. Quelles furent les conditions de cette blessure ? Eclat d’obus ? Rafale de mitraillette ? Les historiens littéraires apportent, parfois, des versions différentes.

Lors de la grande offensive de Champagne, Cendrars a été jeté dans une terrible bataille. Caporal, il monte à l’assaut avec ses hommes. Il court sous le feu nourri de l’adversaire ; les nappes de gaz stagnent au ras du sol ; il pleut. Il voit tomber des camarades. Il est touché à la main, sans doute par une rafale de mitraillette, tout près de la tranchée de la Kultur. Il saigne, continue à courir puis s’effondre. On le conduit à « l’Opéra », une plate-forme à quelques kilomètres ; on y regroupait les blessés ; aujourd’hui, un petit cimetière militaire à l’entrée de Souain-Perthes-lès-Hurlus. Il est amputé de la main droite dans un hôpital de l’arrière, probablement à Suippes. La douleur est intense. Il sera soigné à l’Evêché Sainte-Croix de Châlons-sur-Marne transformé en hôpital militaire. Féla, sa femme, lui rend visite et lui apprend qu’elle attend un second enfant. Cette nouvelle ajoute à sa souffrance. Son corps et son esprit sont restés sur le champ de bataille avec ses camarades. Il sera réopéré, du bras, au-dessus du coude. Mener une vie « normale » ne sera pas pour lui. Il apprend à écrire de la main gauche et rompt avec la poésie.

On savait peu, également, que le père de Blaise lui rendit visite sur le front. Où était-ce ? A quelle période ? Que se passa-t-il ?

Son père se serait rendu à Châlons-sur-Marne après qu’il a eu connaissance des faits dans un journal, en octobre 1915 probablement. Entre eux, le silence, et cette larme sur la joue du père, c’est tout. Cendrars parlera peu de sa blessure dans ses livres. Il la voit parfois dans la constellation d’Orion. Dans La Main coupée paru en 1946, à l’issue de la Deuxième Guerre, la main apparaît à un moment sous la forme d’un lys rouge descendu du ciel et qui cherche à prendre racine dans le sol. Ce passage cause une forte impression au lecteur.

« (…) combattre les Uhlans au sabre »

Votre grand-père, qui fut soldat en 14-18, a combattu les Uhlans au sabre. Pouvez-vous revenir sur ce passage si émouvant de votre livre ?

C’est le père de mon père. Il animait une petite troupe de théâtre ; il était aussi à ses heures écrivain public. Il possédait une ferme dans un village de l’Aube. Je ne l’ai pas connu. Il aimait Jaurès. Trois années de service militaire. Il avait fait l’école de cavalerie de Sainte-Menehould. Il était cuirassier, puis la guerre arrive, qui l’a démoli. L’épisode qui l’a le plus détruit, c’est pendant la bataille de la Marne à l’automne 14. Mon père se souvenait qu’il en parlait. Il avait dû combattre les Uhlans au sabre dans les marais de Saint-Gond. Mon père avait conservé son sabre dans l’ancien colombier de la maison ; c’est là qu’étaient les objets des morts, là que je me rendais en cachette de ma mère, là qu’ont peut-être pris source certains de mes livres.

Vous en profitez pour évoquer Jean Giono, télégraphiste au fort de la Pompelle, et son amitié avec Ivan Kossiakov (ou Kossiakoff, comme écrit sur sa tombe). Qui était ce dernier ? Vous écrivez qu’il aurait été fusillé au camp de Châlons ou, peut-être, mort au combat ; pourquoi cette incertitude ? Pourquoi aurait-il été fusillé ?

Vous savez avec Giono il est parfois difficile de s’y retrouver… Des Russes ont combattu sur le front ; il y en a eu en Champagne. Au fort de la Pompelle, Jean Giono a cependant dû connaître Kossiakov qu’il décrit comme un homme d’une grande bonté, très doux et prévenant, veillant sur lui, sur son bien-être, sur son sommeil. Je sais qu’en 1917, au moment de l’offensive du Chemin des Dames, des Russes ont demandé à retourner chez eux pour servir la Révolution. Certains se sont rebellés. On les a internés au camp de la Courtine. Y a-t-il eu des fusillés ? Il semble que ce ne soit pas le cas de Kossiakov qui a sa tombe dans le cimetière russe de Saint-Hilaire-le-Grand. Mais comme personnage, Kossiakov était intéressant, et Giono le pacifiste s’en est magnifiquement saisi.

Page 71, vous parlez des copains légionnaires de Blaise qui apparaissent dans le récit La Main coupée. Avez-vous fait des recherches sur eux ? Où sont-ils enterrés ? (Lang, Le Monoclard, Segouâna, Sawo, Bikoff, etc.) Saviez-vous qu’il y a peu, cachée derrière le lierre du jardin du château de Tilloloy, dans l’Oise, se trouvait encore une plaque au nom de Rasso (que Cendrars surnomme Rossi), certainement l’endroit où il avait été provisoirement inhumé.

Eux aussi étaient des hommes fort secrets mais pas avares en inventions verbales, des personnages. Cendrars dit que tout ce qui les concernait était faux, sauf leur mort parce qu’ils n’étaient plus là pour la raconter… Il y a un cimetière des légionnaires à l’entrée du camp de Suippes. Certains sont morts pendant l’offensive de Champagne à l’automne 1915. D’autres comme Rossi dans la Somme. Rossi était un géant mais très peureux ; il adorait sa femme, lui écrivait sans cesse et mangeait comme quatre. Il est mort en train de manger, tué par un éclat d’obus, le nez dans sa gamelle, à Tilloloy en effet. Segouâna, mort et ressuscité… Lang, mort dans la Somme. Sawo le gitan, déserteur. Le petit Faval, mort à Navarin. Bikoff perd la vue dans la Somme ; il se suicidera. Van Lees emporté dans les airs par un obus, foudroyé dans un long hurlement, à la ferme de Navarin ; son pantalon ensanglanté est retombé vide sur le sol, « il n’y eut donc pas de mort à enterrer ».

Page 44, vous citez Yves Gibeau et sa passion pour la « cueillette » des objets de la Grande Guerre retrouvés dans les plaines de l’Aisne. Gibeau, que vous avez rencontré je crois, vous parlait-il de Cendrars ?

Yves Gibeau m’avait écrit après avoir lu mes premiers livres. Il m’a donné rendez-vous au Café du Palais, à Reims. Il était hanté par cette guerre car il était né d’un soldat qu’il imagine peut-être « disparu » sur le Chemin des Dames. Il a quitté Paris pour venir habiter l’ancien presbytère de Roucy dans l’Aisne en contrebas de ce Chemin des Dames. Après le repas, il m’a conduite chez lui. J’ai visité sa maison, son grenier surtout, son « musée » de la Guerre, spectaculaire ! Tout ce qui remontait des champs se retrouvait là. Allez le voir : après sa mort son ami photographe Gérard Rondeau en a sauvé une grande partie qui se trouve à l’Historial de la Grande Guerre à Péronne. Gibeau aimait Cendrars, son œuvre, l’homme, son tempérament mais je ne pense pas qu’il l’ait rencontré.

La Bochie

Page 47, vous revenez, à juste titre, sur le fait que les habitants du sud de la France appellent « la Bochie » les régions du Nord envahies et occupées par les envahisseurs, Allemands la plupart du temps. Ces pages sont particulièrement fortes ; quelle est votre analyse face à cette appellation singulière, voire insultante ?

Certains habitants, oui. Cela m’avait choquée quand des amis venus du sud méditerranéen visiter la région et repérer l’endroit où avait combattu Cendrars ont employé ce terme que je n’avais jamais entendu. On ne peut comparer ces villages qui, par trois fois, ont subi le passage ou l’envahissement des troupes allemandes, dont il ne restait rien, reconstruits après la guerre, ayant perdu une partie de leurs habitants, aux pimpants villages du sud qui n’ont pas connu ces tragédies. Ces villages très éprouvés, je les trouve attachants, l’histoire y est partout présente, la mémoire est autant dans les greniers que dans le sol.

Blaise Cendrars détestait, dit-on, les Allemands. Comment l’expliquez-vous ? C’est ce qui l’aurait poussé à s’engager dans la Légion…

Cendrars ne détestait pas les Allemands ; il connaissait les artistes d’avant-garde à Berlin. Il avait publié un article dans leur revue Der Sturm. Il avait avec des amis allemands signé un tract pacifiste en 1913, l’année de tous les espoirs en art. Il n’était pas Français ; il était Suisse, né à la Chaux-de-Fonds en 1887. Il s’appelait Frédéric-Louis Sauser. Avant la guerre, il vivait à Paris qu’il voyait comme « la capitale des arts » et qu’il voulait sauver d’une certaine manière. Sa situation personnelle est délicate en 1914. Malgré son côté bohème et anarchiste, il signe avec l’écrivain italien Ricciotto Canudo un Appel aux étrangers résidant en France pour les inviter à s’engager volontaires dans l’armée française. Cendrars est affecté au premier Régiment Etranger de Paris. Il combat un an dans la Somme, puis il est versé dans la Légion juste avant l’offensive de Champagne à l’automne 1915.

Vous rappelez que les Surréalistes, Breton en particulier, ont noté Cendrars. Ils n’aimaient pas ses livres, son ton. Et particulièrement J’ai tué. Pourquoi ? Pacifisme d’après-guerre ? Jalousie devant son talent ?

Ah, les Surréalistes ! Je les aimais quand j’étais étudiante, le hasard objectif, le merveilleux quotidien, Nadja d’André Breton, Le paysan de Paris d’Aragon… Ils ont constitué un mouvement, une sorte d’école ; Breton en était un des initiateurs et en devint le maître.

Ce n’était pas du goût de Cendrars qui a pu les considérer comme des petits bourgeois s’occupant à des jeux d’écriture. Le roman pour eux était dépassé en tant que genre. On ne devait pas écrire sur la guerre ; il fallait se plier à certaines « consignes », ouvrir d’autres horizons en écriture, expérimenter d’autres domaines ; l’imaginaire était fortement sollicité. Alors J’ai tué, ce texte percutant de Cendrars dénonçant la guerre, ils l’ont rejeté, trop direct, réaliste ? Cendrars, le mauvais élève très mal noté par ses maîtres…

Pouvez-vous revenir sur votre rencontre avec la petite-fille des propriétaires de la ferme Navarin ? Qu’était devenue cette dame ? Vos discussions ?

Quand nous signons nos livres dans des librairies, nous pouvons avoir de bonnes surprises. Ce jour-là, signant La ferme de Navarin, ce fut le cas. Une lectrice, arrivée en avance, m’attendait. Comme si je l’avais senti, j’étais également arrivée en avance. Elle m’observait, une coupure de journal à la main. Elle me la montre, c’est un article sur mon livre signé Gilles Grandpierre, paru dans L’Union. Et là, elle me dit : « Je suis la petite-fille. Cette ferme, c’était celle de mes grands-parents. ». Les années s’abolissent d’un coup. C’était extrêmement émouvant, pour elle et pour moi. Elle habite un village de la Marne, non loin de Navarin et, avec sa fille, entretient la mémoire des lieux.

Quels sont vos projets littéraires ?

Je termine un roman – ou un récit ? – qui parle d’un… escalier ! Est-ce parce que j’habite un sixième étage sous les toits, sans ascenseur ? Sans doute mais pas seulement. La narratrice rentrant chez elle après une longue absence commence à gravir l’escalier et se rend bientôt compte qu’il n’est plus du tout ce qu’il était… La parution de ce livre qui cherche son titre est prévue chez Actes Sud au printemps 2026…

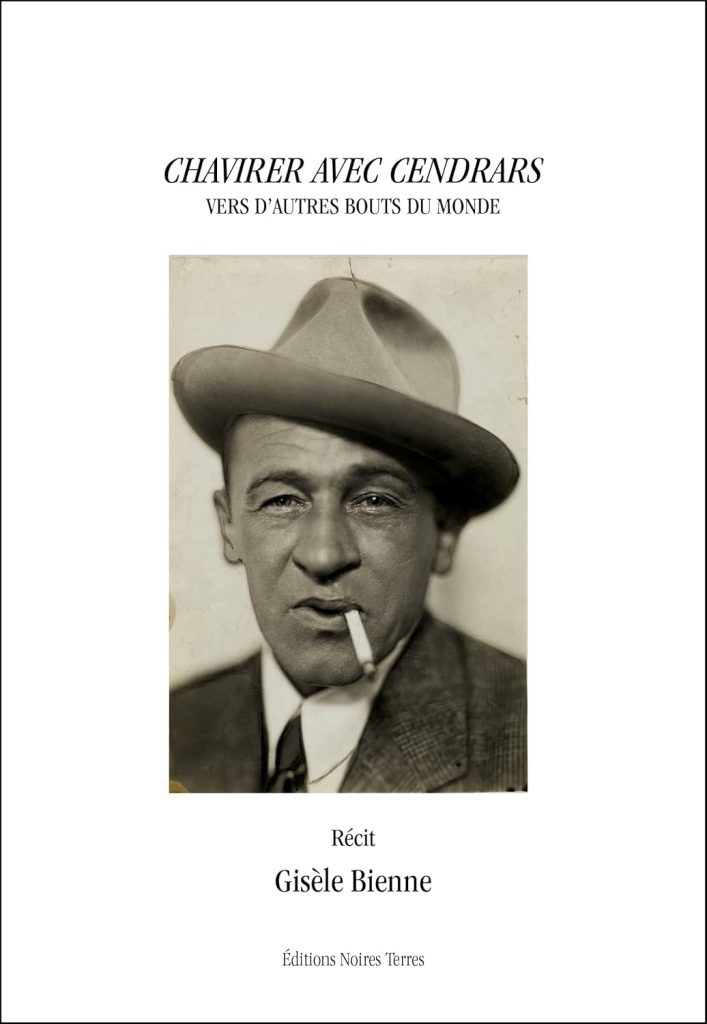

Chavirer avec Cendrars vers d’autres bouts du monde, Gisèle Bienne ; éd. Noires Terres ; 161 p.

Chavirer avec cendrars: Vers d'autres bouts du monde

Price: 20,00 €

3 used & new available from 20,00 €

L’article Blaise Cendrars: de la Champagne aux Ardennes est apparu en premier sur Causeur.

.jpeg?#)

/2022/09/12/phpvJMQQN.jpg?#)

/2025/05/02/nouveau-projet-3-6814a329424d0033737184.jpg?#)

/2025/05/04/000-1h14s1-68171545eb99a257254266.jpg?#)

/2025/05/03/maxnewsfrfive889859-6815b0b608fbc440320487.jpg?#)

/2025/04/24/parker-web-6809fa7a0fdfd328124354.jpg?#)

/2025/05/02/gds16-france-info-681490d7c700e351287381.jpg?#)

/image%2F0535633%2F20240125%2Fob_e59049_oig-8hjrzz8oexhwvlgsi.jpg)