Sommer 1518: Tanzen bis zum Tod: Als in Straßburg ein ganz besonderer Irrsinn ausbrach

Im Sommer 1518 beginnen Menschen in Straßburg zu tanzen und hören nicht mehr auf. Viele von ihnen verausgaben sich bis zur völligen Erschöpfung – und manche darüber hinaus

Im Sommer 1518 beginnen Menschen in Straßburg zu tanzen und hören nicht mehr auf. Viele von ihnen verausgaben sich bis zur völligen Erschöpfung – und manche darüber hinaus

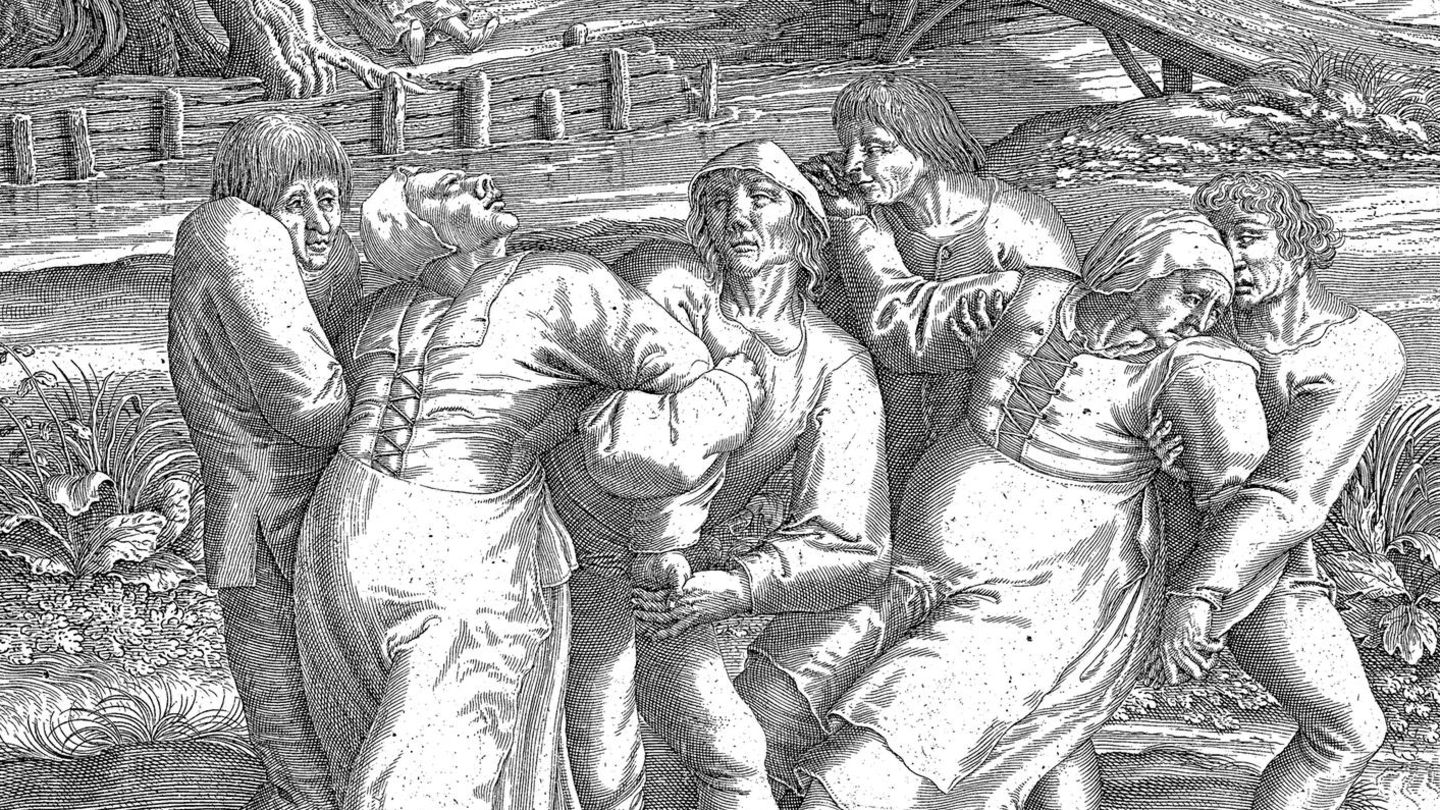

Es beginnt merkwürdig, aber anscheinend belanglos: In einer engen Seitengasse, in der vielleicht noch nie ein Musiker gespielt hat, entscheidet sich am 14. Juli 1518 eine Straßburgerin, zu tanzen. Ohne jeden ersichtlichen Anlass trippelt sie vor ihrem Fachwerkhaus auf dem Kopfsteinpflaster umher, hopst, wirbelt herum.

Aber ist es wirklich ihre Entscheidung? Ihre Bewegungen wirken zwanghaft, verkrampft, spastisch fast. Ist sie Herrin ihrer Sinne? Oder krank, verwirrt, besessen gar? Das fragen sich manche erst recht, als sich ihr weitere Straßburger anschließen. In Straßen und auf Plätzen verrenken sie ihre Gliedmaßen, Männer, Frauen, auch Kinder, die sich, so berichten es Chronisten, von ihren Eltern losreißen und zu den Tanzenden rennen.

Blut klebt auf dem Pflaster

Nach einer Woche springen, schwänzeln, zucken Dutzende durch die Stadt. Ihre Füße sind geschwollen und aufgescheuert, Blut aus ihren Wunden klebt auf dem Pflaster. Erst bei völliger Erschöpfung halten sie inne, brechen zusammen, manche überkommt die Ohnmacht.

© Mary Evans Picture Library

Die städtische Obrigkeit hat die Tanzenden zunächst gewähren lassen, ihnen sogar eine Bühne gebaut und Musiker kommen lassen – das Spektakel, so vielleicht das Kalkül, werde sich schon erledigen, wenn der Bewegungsdrang erst einmal ausgelebt sei.

Angesichts des Ausmaßes fordern Adelige und hohe Bürger nun aber eine Erklärung von Straßburgs Ärzten. Deren Antwort: "Heißes Blut" sei die Ursache, überhitzte Gehirne ließen die Betroffenen die Kontrolle über ihre Körper verlieren.

Im Mittelalter gibt es etliche Choreomanien

Die Diagnose hilft nicht wirklich weiter, und das Problem weitet sich dramatisch aus: Im August tanzen etwa 400 Menschen in der Stadt. Manche von ihnen bewegen sich so lange ohne Pause, Essen, Trinken, Schlaf, bis sie kollabieren – und sterben. Auch wenn die Quellen besonders in diesem Punkt mit Vorsicht zu genießen sind – im Kern geben sie das Ereignis wohl korrekt wieder.

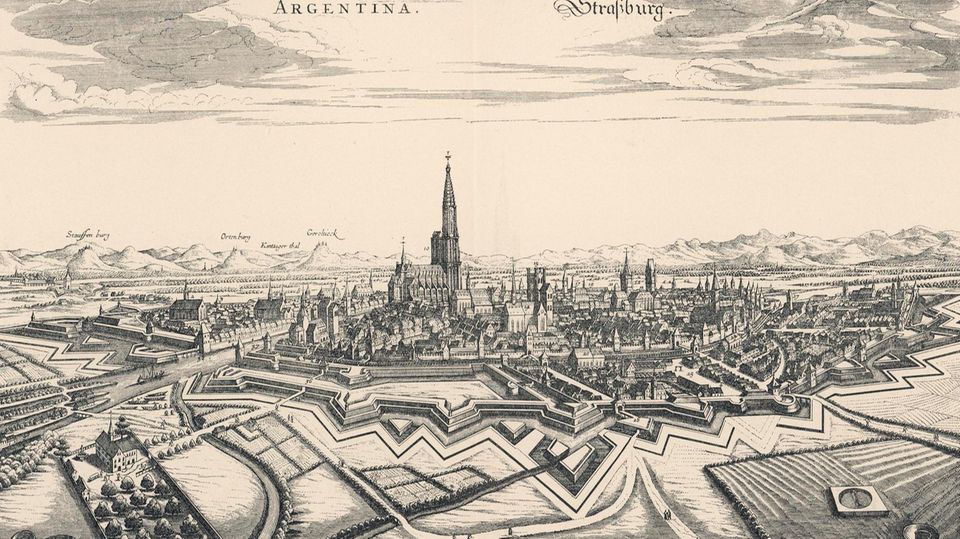

Der Irrsinn in Straßburg ist zudem nicht die einzige Choreomanie dieser Zeit, so werden Ereignisse genannt, bei der größere Gruppen bis zum Zusammenbruch tanzen. Mehr als 80 dieser Epidemien sind für Europa überliefert, die meisten von ihnen vom 14. bis zum 16. Jahrhundert – eine Epoche gewaltiger Umwälzungen und Krisen, Hungersnöte und Seuchen prägen damals das Leben vieler Menschen.

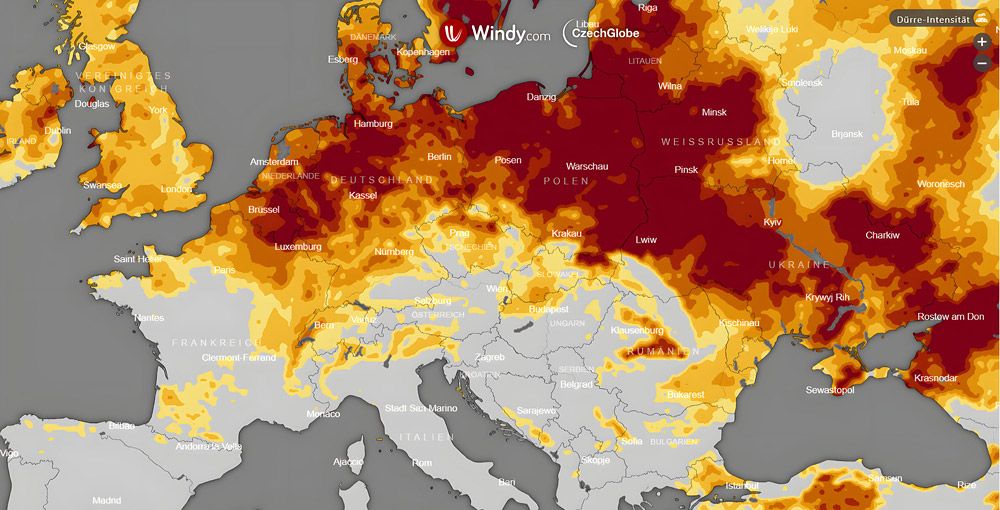

Auch in Straßburg, wo 1518 die heftigste aller bekannten Choreomanien ausbricht, liegen harte Jahre hinter den Bewohnern. Extrem kalten Wintern sind ungewöhnlich heiße Sommer gefolgt, Dürren, Missernten. Der Mangel grassiert, die Brotpreise sind hoch, die Lehnsherren fordern trotz allem zusätzliche Abgaben.

© Gemini

Kann es sein, dass sich dieses Leid im Juli 1518 entlädt in hemmungslosem Tanzen, in einer Massenhysterie, in einer Art Trance, die Müdigkeit und Schmerz verdrängt? Manche Forscher meinen: ja, besonders in Verbindung mit der damaligen Frömmigkeit, die Unglück oft als göttliche Strafe deutet.

Doch auch andere Erklärungen für die "Straßburger Tanzwut" bieten heutige Experten an. So passten die Symptome zu Epilepsie oder Chorea Huntington, einer Erkrankung des Gehirns, die unwillkürliche Bewegungen zur Folge hat – und einen tänzelnden Gang. Aber sollen solche Krankheiten an einem Ort gleichzeitig bei so vielen Menschen in so kurzer Zeit ausgebrochen sein?

Ist ein Pilz schuld am Tanzwahn?

Plausibler wirkt da die Vermutung, das Mutterkorn sei für die Tanzwut verantwortlich. Dieser hochgiftige Pilz befällt Getreide. Und besonders aus spätmittelalterlichen Phasen von Hungersnöten, wenn Menschen auch ungereinigtes, befallenes Korn verschlingen, sind Vergiftungen bekannt. Die Wirkung des Mutterkorns gleicht der von LSD, Halluzinationen zählen zu den Symptomen, krampfartige Bewegungen ebenfalls. Nun war in Straßburg aber wohl eine eher unzusammenhängende Gruppe betroffen, aus manchen Familien tanzte der eine mit, die andere nicht – die Vergiftungen wären also massenhaft und doch ohne einzelne, größere Quelle aufgetreten.

Noch unwahrscheinlicher scheint daher die Idee, der Biss der damals weit verbreiteten Wolfsspinne sei der Grund. Zwar springen Betroffene oft wild herum, glaubten die Menschen im Mittelalter überdies, man könne das Gift aus dem Körper heraustanzen – aber Hunderte Bisse auf einmal wirken dann doch etwas unglaubwürdig.

Eine Wallfahrt soll helfen

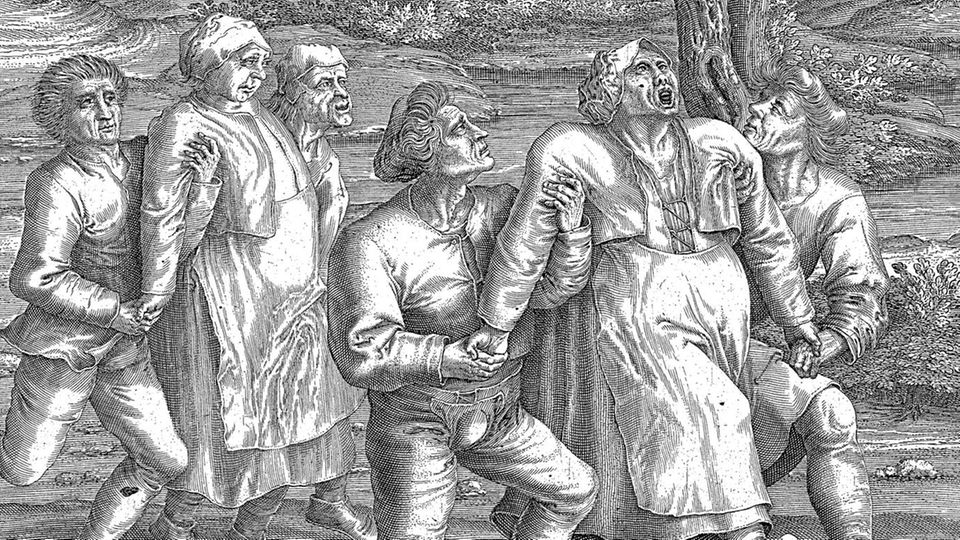

So bleibt die durch Stress und religiösen Fanatismus hervorgerufene Massenhysterie der vielleicht beste all der schwer zu fassenden Erklärungsversuche. Zumal sie zu dem von den Chronisten berichteten Ende der Manie passt.

© Morphart Creation

Im September 1518 bringen die Stadtoberen die Tanzenden auf mehreren Wagen zur Wallfahrtskapelle des heiligen Vitus rund 40 Kilometer nordwestlich von Straßburg. Vitus schreiben die Menschen heilende Kräfte bei krampfartigen Nervenstörungen zu, er könne sie aber auch als Strafe verursachen. Vielleicht muss er besänftigt werden?

Angeblich umrunden die Besessenen in mit Weihwasser bespritzen roten Schuhen, auf die unten und oben ein Kreuz gemalt ist, den Schrein des Heiligen. Und nach ihrer Rückkehr nach Straßburg klingt die Tanzwut tatsächlich ab. Nicht abrupt, aber nach und nach.

Mancher Historiker vermutet deshalb, die Betroffenen hätten sich kollektiv einen Fluch des Vitus eingebildet, der sie zu krampfartigen Bewegungen zwinge. Nach der Wallfahrt zur Kapelle des Heiligen habe der zuvor erzürnte und nun versöhnte Vitus sie demzufolge von dem Bann befreit – und das Tanzen konnte endlich ein Ende haben.