Schwarz-Rot: Fünf Lehren für Friedrich Merz nach seinem Fehlstart

Peinlich ja, aber keine Staatskrise: Die Regierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz kann noch gut werden, wenn der CDU-Mann aus dem Debakel dieser Woche lernt

Peinlich ja, aber keine Staatskrise: Die Regierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz kann noch gut werden, wenn der CDU-Mann aus dem Debakel dieser Woche lernt

War das jetzt das „Fiasko“, der „Super-Gau“, stand Deutschland für einige Stunden gar am Rande einer „Staatskrise“? Und ist die neue Regierungskoalition nun schon gescheitert, bevor sie überhaupt richtig angefangen hat? Oder wenigstens dauerhaft und unwiederbringlich beschädigt – ganz so, wie es viele Kommentatoren nach dem aufregenden Dienstag dieser Woche im Bundestag sahen?

Nach einer keineswegs repräsentativen Umfrage in meinem persönlichen Umfeld unter mindestens einem Dutzend Bekannten und Kollegen würde ich sagen: eher nein. Die einhellige Meinung war dort: In zwei Wochen wird kein Mensch mehr darüber sprechen, dass der neue Kanzler bei seiner Wahl ins große Amt im ersten Durchgang keine Mehrheit in der eigenen Koalition hatte. Peinlich war das, ein Warnschuss auch mit Sicherheit – aber eine Staatskrise? Nein.

Also, Friedrich Merz ist doch noch gewählt worden. Ab jetzt hat diese Regierung dreieinhalb Jahre Zeit – theoretisch zumindest. Man sollte also rhetorisch etwas abrüsten. Allerdings, völlig unwichtig und nebensächlich waren die Umstände von Merz’ holpriger Wahl zum zehnten Bundeskanzler Deutschlands auch nicht. Sie werden nachwirken, vielleicht aber auch ganz anders als viele jetzt meinen – es wäre zumindest zu hoffen. Fünf Erklärungen und Lehren drängen sich am Ende dieser so oder so historischen Woche auf:

#1 Die Wiederholungsgefahr ist gering

Schon im Vorfeld der Wahl hieß es nicht selten, die deutlich geschrumpfte große Koalition verfüge in Wahrheit nur über eine wackelige Mehrheit. Auf gerade mal 26 Stimmen mehr als die Opposition kommen Union und SPD im neuen Bundestag, an eine eigene zwei Drittel-Mehrheit für Grundgesetzänderungen braucht die Koalition gar nicht zu denken. Zugegeben, das klingt alles ganz schön knapp und prekär.

Gleichwohl sind geheime Abstimmungen wie die zum Kanzler eine Ausnahme im Bundestag, der Regelfall sind einfache Abstimmungen per Handzeichen oder namentliche und per Stimmkarte. Das Risiko also, dass frustrierte Abgeordnete, die sich übergangen fühlen, nun mehr oder weniger regelmäßig im Schutze der Anonymität Rache üben und dem Kanzler und seiner Koalition Niederlagen zufügen könnten, ist äußerst gering.

#2 Der Schock wird disziplinieren

Im Gegenteil: Wahrscheinlicher ist, dass der Schrecken vom Dienstag in künftigen Abstimmungen disziplinieren wird. Ewige Streitereien und notorische Hängepartien im Bundestag kann sich nach dem Dauertheater der gescheiterten Ampelkoalition wirklich kein Teil der neuen Regierung mehr leisten. Wer immer als Minister oder Abgeordneter künftig gegen ein Vorhaben Widerstand anmelden will, muss sich gut überlegen, wann, wo und wie er oder sie das tun wird. Denn niemand wird dafür an den Pranger gestellt werden wollen, wenn es mal wieder heißt, diese Koalition bekomme selbst längst vereinbarte Vorhaben nicht auf die Reihe. Der kurze Blick in den Abgrund, dass Union und SPD nicht mal ihre elementarste Aufgabe – die Wahl eines Regierungschefs – hinbekommen, dürfte heilsam gewesen sein.

#3 Die nächsten 100 Tage sind entscheidend

Ob diese Koalition erfolgreich sein kann, hat sich nicht in dieser Woche entschieden, sondern muss sich in den kommenden Wochen erweisen. Das ist gut und schlecht zugleich. Schlecht, weil es den Druck und die Gefahr von Flüchtigkeitsfehlern erhöht; gut, weil der höhere Druck einhegt und Orientierung gibt. Die drängendsten Probleme dulden keinen Aufschub: die anhaltende Wachstumsschwäche im Inland; die wirtschaftliche und militärische Abhängigkeit von einer wankelmütigen US-Regierung; die zahlreichen Unstimmigkeiten und die deprimierende Ideenlosigkeit in Europa, um nur drei zu nennen. Sie werden schon seit mindestens einem Jahr bestenfalls hin- und her gewälzt.

Spätestens bis Ende Juli sollten der Bundeshaushalt 2025 und die wichtigsten Maßnahmen zur Stärkung der Konjunktur zumindest in Grundzügen feststehen, ebenso wie ein Plan zur weiteren Aufrüstung der Bundeswehr, der künftige Beitrag Deutschlands zur Nato und EU, zudem die Prioritäten für die zusätzlichen Investitionen in die Infrastruktur aus dem neuen Sondervermögen. Und am besten werden Merz und sein Vizekanzler Klingbeil einige Dinge auf den Weg bringen, die sie nicht in die bleierne Sachlichkeit ihres Koalitionsvertrags gegossen haben – sondern die im Guten überraschen und ein wenig Zuversicht verbreiten. Zugegeben, naheliegend ist das nicht nach diesem Start. Aber auch nicht ausgeschlossen, wenn man davon ausgeht, dass diese Koalition ihr Erwartungsmanagement bewusst sehr niedrig dosiert.

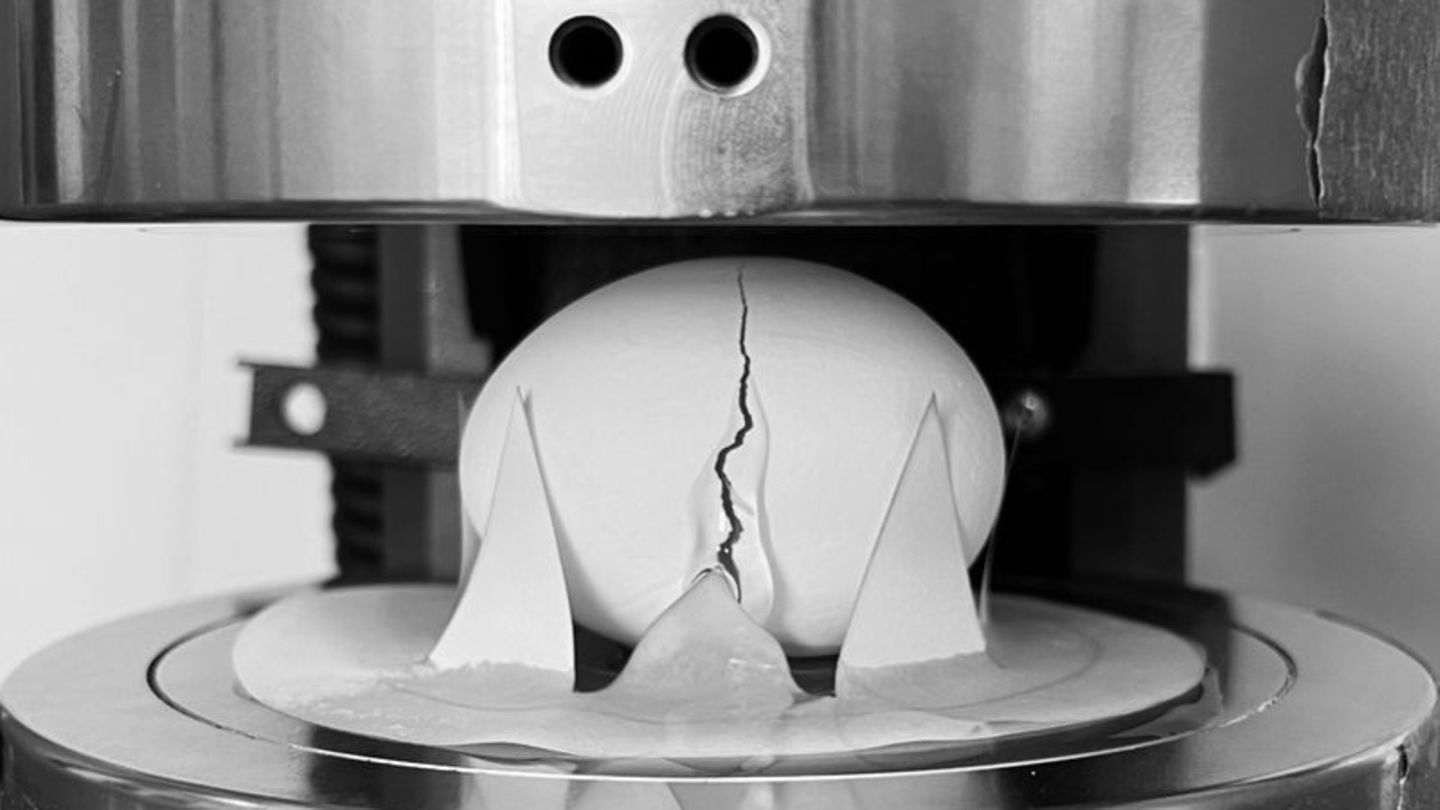

#4 Die eigentliche Schwäche des Friedrich Merz

In der peinlichen Schlappe des ersten Wahlgangs zeigte sich nicht die ganze Schwäche der neuen Regierungskoalition. Aber sehr wohl die größte Schwäche des neuen Bundeskanzlers: Die liegt darin, die eigenen Handlungsoptionen und -zwänge nicht frühzeitig bis zum Ende zu durchdenken, geschweige denn, sie gleich vom Ende her zu denken, also aus der mutmaßlichen Zukunft quasi rückwärts in die Gegenwart.

Diese Schwäche, die einhergeht mit Merz’ Impulsivität, ist ihm in den vergangenen Monaten mehrfach zum Verhängnis geworden. Im Wahlkampf etwa mit seiner überstürzten Abstimmung über einen Antrag zur schärferen Migrationspolitik, für den er bewusst die Stimmen der AfD in Kauf nahm und damit eine neue Flanke für die Union eröffnete. Oder bei der hektischen Änderung des Grundgesetzes, um künftig doch deutlich mehr Schulden machen zu können. Bis hin eben zur Abstimmung in dieser Woche, vor der es wirklich viele Warnungen vor Abweichlern gegeben hatte. Trotzdem waren auch in der Union alle ratlos, wie es denn nun wohl weitergehen könne.

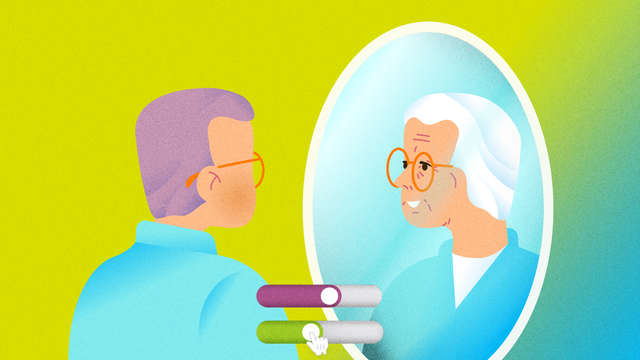

Das Muster bei Merz ist stets sehr ähnlich: Er prescht voran oder gibt sich ausgesprochen selbstsicher, muss jedoch kurz darauf erkennen, dass irgendetwas seine Pläne doch durchkreuzt und er sich korrigieren muss. Dabei hätte auch Merz mit etwas mehr Ruhe und Sorgfalt in jeder dieser Situationen erkennen können, dass es so, wie er es sich vorstellt, absehbar nicht laufen wird – selbst als Bundeskanzler klappt das selten. Die jüngste Verwirrung über die Migrationspolitik und mögliche Grenzkontrollen passt ebenfalls in dieses Bild, wie mein Stern-Kollege Veit Medick analysiert, der Merz auf seiner ersten Auslandsreise begleitet hat.

Vorsichtige Vorausschau, das Denken in Szenarien, die kluge Kommunikation im Hintergrund, ist bisher nicht die Sache von Merz. Er sollte sie aber dringend lernen.

#5 Es kann nur noch besser werden

Die letzte Erkenntnis ist vielleicht etwas banal, aber deshalb nicht falsch: Diese Koalition und dieser Kanzler starten mit so niedrigen Erwartungen und mit so schlechten Zustimmungswerten, dass es viel schlimmer nicht mehr kommen kann. Umgekehrt gilt, dass sowohl die wichtigsten Kabinettsmitglieder wie auch Merz’ wichtigste Berater im Hintergrund, soweit sie schon feststehen, viel Expertise mitbringen. Das gilt in der Außenpolitik ebenso wie in der Wirtschafts- und Finanzpolitik und lässt zumindest darauf hoffen, dass diese Regierung doch noch positiv überrascht. Vorausgesetzt, dass allen voran der neue Kanzler aus dieser Woche die richtigen Lehren zieht.

![*TOP* [KwK] PAYBACK American Express: BESTES KwK-Angebot: 40 € für euch plus 40 € für Werber/Geworbener ✔️ 40€ + 40€ kassieren](https://www.monsterdealz.de/app/uploads/2025/04/KWK_AMex_Payback-180x180.png)