"Mit der Faust in die Welt schlagen": Ein Film, der mich meine ostdeutsche Kindheit wieder spüren ließ

Letzte Woche war ich im Kino und habe "Mit der Faust in die Welt schlagen" gesehen. Ein Film, der mich noch lange beschäftige. Ich fühlte sehr viel. Sehr viel Vergangenheit.

Letzte Woche war ich im Kino und habe "Mit der Faust in die Welt schlagen" gesehen. Ein Film, der mich noch lange beschäftige. Ich fühlte sehr viel. Sehr viel Vergangenheit.

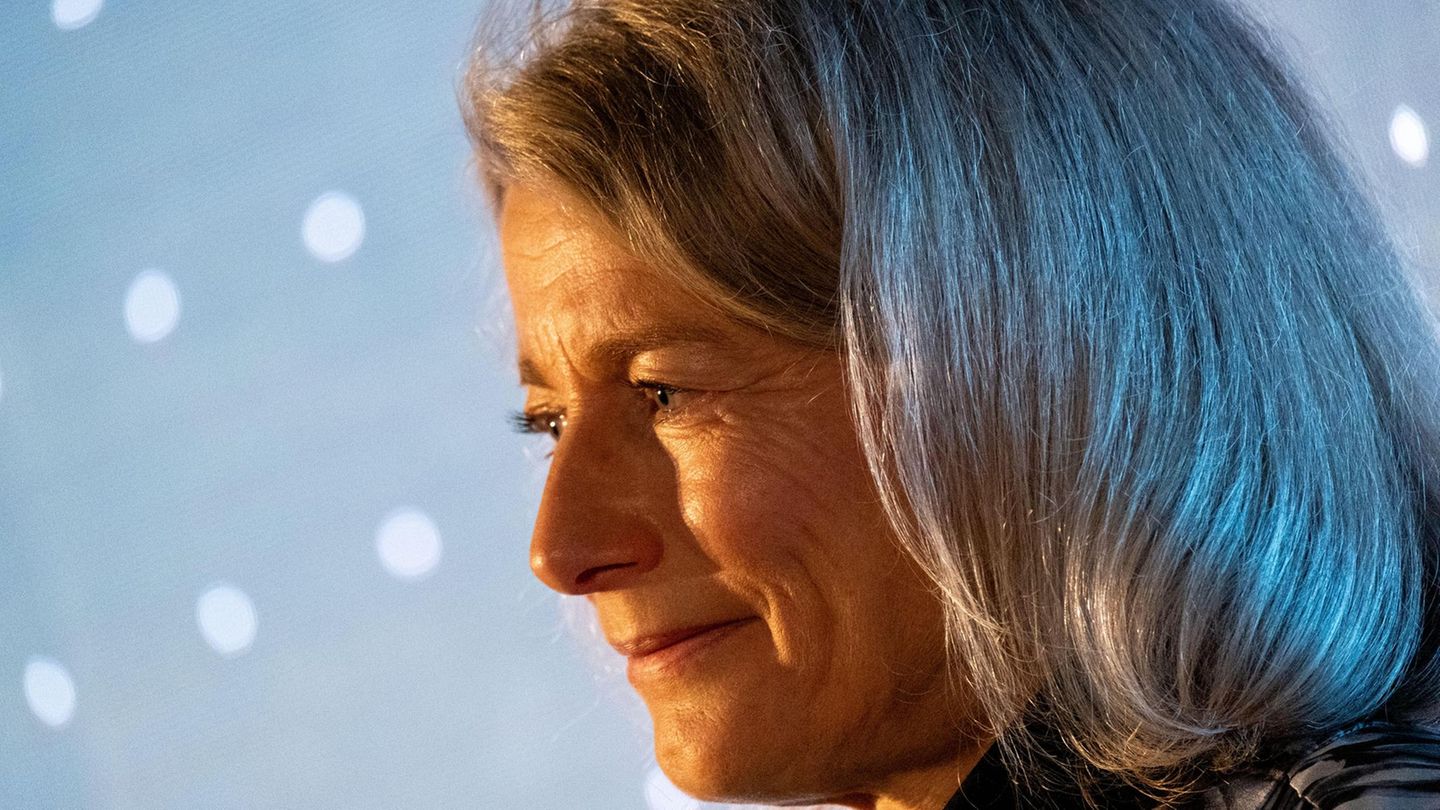

Im ausverkauften Saal hatte ich mich mit Popcorn und Cola eingerichtet. Ich war eingeladen zur Hamburg-Premiere von Constanze Klaues Debütfilm "Mit der Faust in die Welt schlagen", der auf dem gleichnamigen Roman von Lukas Rietzschel basiert. Dass das kein klassisches Popcorn-Kino werden würde, war mir klar. Wie intensiv der Film sein und wie lange er nachhallen würde, nicht.

Aus Kinderaugen in die Welt schauen

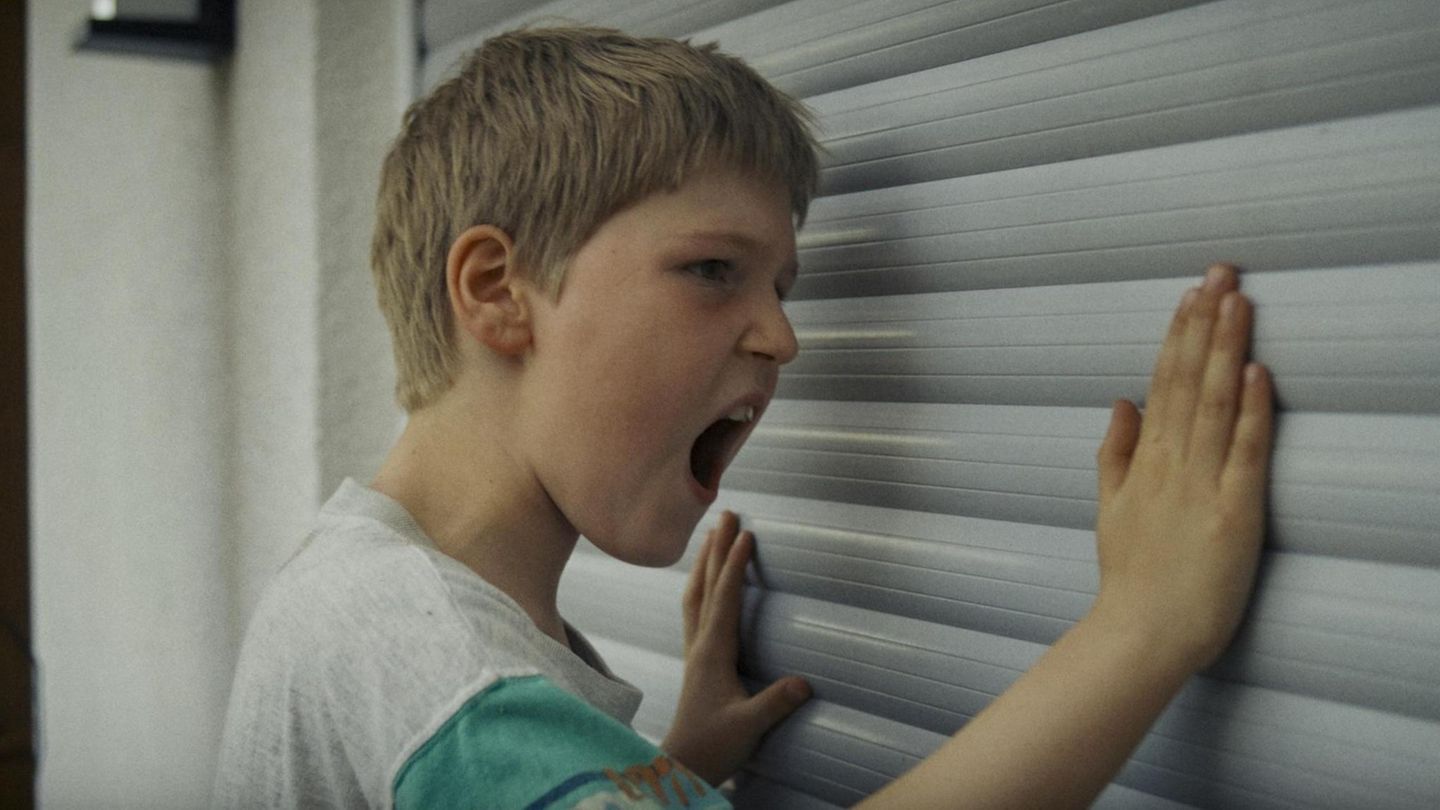

Eine Familie versucht in der späten Nachwendezeit, ihr Glück zu finden, und zerbricht an den Umständen – und an sich selbst. Erzählt wird aus Sicht der Brüder Philipp (12) und Tobi (9). Die beiden wachsen in den 2000ern in einem Dorf in der ostdeutschen Provinz auf. Erst in der Platte, dann in einem unfertigen Haus, das der Vater in Eigenregie mehr schlecht als recht renoviert, während die Mutter im Krankenhaus Schichten schiebt.

Mit dem Einzug in das Haus beginnt der Zerfall. Der Vater wird arbeitslos, "weil ein Pole jetzt seine Arbeit macht und weniger kostet", fängt wieder an zu trinken und beginnt eine Affäre. Die Mutter versucht, die Dinge am Laufen zu halten. Doch beide sind so sehr mit sich beschäftigt, dass die Kinder sich selbst überlassen werden. Der Beklemmung des eigenen Zuhause entfliehen die beiden Richtung Natur, deren Weite und Freiheit Regisseurin Klaue eindrücklich einzufangen weiß.

Auf der Suche nach Zugehörigkeit und einem Platz in der Welt landet Philipp schließlich bei den cooleren, größeren Jungs, die sich ihre Langeweile mit Zerstörungslust, Gewalt und Fremdenhass vertreiben. Und die ebenso verloren sind wie die Brüder. Als auch der kleinere Tobi involviert wird, eskaliert die Situation.

Keine Worte

Es ist ein Film, der von der Sprachlosigkeit der Generationen erzählt, von der Orientierungslosigkeit der Nachwendezeit, Resignation und Frust. Von Kindern, die keine Antworten bekommen, die oft mit "jetzt nicht" stehen gelassen werden. Von Eltern, die schweigen, obwohl es einen Berg an Problemen gibt, die zu klären wären. Und von Großeltern, die keine Worte für Vergangenes haben.

"Je mehr die Eltern in Orientierungslosigkeit abdriften, desto mehr suchen die Kinder eine Zuflucht, und die finden sie in einer rechten Gruppierung", erklärt Constanze Klaue im anschließenden Gespräch im Kino. Denn auch im erweiterten Umfeld der Brüder gibt es kaum positive Vorbilder, aber viele gescheiterte Existenzen.

Der Film hat viele Parallelen zu Klaues Leben. Geboren in Berlin, ziehen die Eltern mit ihr und ihrem Bruder Anfang der 90er aufs Land, in ein unfertiges Einfamilienhaus. Der Vater wird arbeitslos und alkoholabhängig. Wenige Jahre später trennt sich die Mutter und geht mit der Tochter zurück nach Berlin, während der Vater mit dem Bruder im Haus bleibt. Einem Haus, das nie fertig wird. Jenem Haus, in dem Klaue später den Film drehen wird.

Parallelen, die auch ich kenne, einige jedenfalls. Und so weckt der Film ganz viele alte Kindheitsgefühle. Und Melancholie.

Jahrgang ‘85

Wie Klaue wurde ich 1985 in ein geteiltes Deutschland geboren. Aufgewachsen in einem Dorf in Brandenburg, wohnten wir während meiner ersten Lebensmonate in einem Zimmer bei meinen Großeltern, später zogen wir in das Haus, das mein Vater jeden Tag vor der Arbeit und danach baute. Unseres wurde fertig. Dann kam die Wende, kurz vorher meine kleine Schwester.

Wenn ich an meine Kindheit denke, denke ich an Obstplantagen, Maisfelder, den Wald und den See. Wir spielten Streiche in der Telefonzelle auf dem Dorfplatz, machten Mutproben und hingen an der Bushaltestelle ab. Zündeten Salzstangen und später Zigaretten an. Im Winter liefen wir Schlittschuh auf dem See, im Sommer sprangen wir vom Steg in die Havel. Eine Kindheit, wie sie vermutlich viele 1990er-Kids kennen, egal, in welchem Teil Deutschlands sie aufgewachsen sind.

Nur, dass es bei uns noch ein paar ältere Jungs in Bomberjacken, mit Springerstiefeln und kurzgeschorenen Haaren gab. Die Dorfnazis. Ebenso wie Menzel und Co. aus dem Film. Solche Typen gab es in den ‘90ern, es gab sie in den Nullerjahren und heute gibt es sie wieder. "Mit der Faust in die Welt schlagen" ist gewissermaßen zeitlos. Der Film hätte ebenso während meiner Jugend spielen können oder jetzt, während derer meiner Kinder. Er zeigt im Mikrokosmos Provinz das, was in der Welt geschieht. Den Rechtsruck, der als ostdeutsches Problem gilt, aber schon längst nicht mehr nur dort eines ist.

Zwischen "Glück gehabt" und "auf der Strecke geblieben"

“Habt ihr euch nach der Wende orientierungslos gefühlt?" habe ich bei meinen Eltern nach dem Film nochmal nachgefragt. "Wir waren jung und euphorisch, aber wir hatten auch Glück", ihre Antwort. Beide hatten weiterhin gute Jobs, auch wenn sie den Arbeitgeber wechseln mussten. Andere hatten weniger Glück.

Staatliche Betriebe wurden privatisiert, was zu massiven Arbeitsplatzverlusten führte. Am härtesten traf es womöglich die Generation meiner Großeltern. Wie sollten die noch einen neuen Job finden, kurz vor Renteneintritt? Neben der Aufbruchstimmung und Euphorie, die meine Eltern beschreiben, finden sich andere am Abgrund ihrer Existenz wieder. Ohne Job und womöglich auch bald ohne Heim, denn auch die Eigentumsverhältnisse waren oft unklar. Gefühle, die tief sitzen. So tief, dass meine Oma auch heute noch nicht darüber sprechen will. Denn was geblieben ist, ist die Erkenntnis, dass man nicht einfach aus zwei Ländern eins machen kann.

Nachwehen: Alles schlecht im Osten?

Ein Land, zwei unterschiedliche Transformationsprozesse. Während für Westdeutschland alles blieb, wie es war, veränderte sich in der ehemaligen DDR alles. "Alles, was im Westen war, war richtig, was im Osten war, war falsch", erzählt mir meine Mutter.

Die Entwicklungen in der Nachwendezeit stellen das gesamte Werte- und Wirtschaftssystem der DDR auf den Kopf. Das sorgte nicht nur für Unsicherheit, sondern auch für Identitätskrisen. Plötzlich wurden Ausbildungen aberkannt, eine neue Währung eingeführt, das Bildungssystem umgekrempelt. Was aber nicht angepasst wurde: die Bezahlung. Und auch heute, 30 Jahre nach der Wende, gibt es immer noch Gehalts- und Rentengefälle. Nachwehen, die wütend machen und hinter denen das Gute auf der Strecke bleibt.

"Die Menschen hier haben den Blick für das Schöne verloren", sagt meine Mutter, "die Wende hat auch viel Gutes mit sich gebracht." Aber es sei auch schwer, das zu sehen, wenn immer so getan werde, als ob alles im Osten schlecht sei.

Vererbte Sprachlosigkeit

Das Gefühl der Ungerechtigkeit, der Frust, sitzt in vielen ostdeutschen Wohnzimmern immer noch mit an der sonntäglichen Kaffeetafel. WhatsApp-Gruppen und Social Media sorgen beständig für neuen Zunder für die schwelenden Brandherde. Frust ist ein so bekanntes Gefühl, dass man sich darin eingerichtet hat.

Und gleichzeitig herrscht – wie im Film und wie auch ich es in meiner Familie erlebe – eine große Unfähigkeit zu diskutieren, zu reflektieren und Probleme anzusprechen. Es ist einfacher, die Missstände im Außen als im Inneren zu suchen und sich daran abzuarbeiten. Sobald es an der Kaffeetafel ungemütlich wird, wechselt man das Thema, und das wiederum hält eine Mauer aufrecht, die es eigentlich seit dreißig Jahren nicht mehr geben sollte.

Allerdings ist das kein rein ostdeutsches Problem, sondern eines, das uns alle betrifft. Prekäre Lebensumstände und Eltern, die ihr Unvermögen, über Gefühle und Konflikte zu sprechen, nicht überwinden können, gab und gibt es viele in der gesamten Republik. Es ist an uns, die Mauern Stück für Stück abzutragen, uns auch uns selbst zu stellen, um sprechfähig zu werden. Und dabei darf man trotzdem wütend sein.

Was dieser Film kann, ist eine Brücke bauen. Er kann über Bande gespielt einen Gesprächsanlass bieten, um so in einen Austausch zu kommen. Meine Mutter hat unser Gespräch noch länger beschäftigt, und als wir zuletzt telefonierten, sagte sie: “Ich bin darüber sogar mit Oma ins Gespräch gekommen, vielleicht ist inzwischen genug Zeit vergangen.”