Industriemesse: Industrie schließt auf der Hannover Messe die Reihen gegen die USA

Während die USA auf Zölle setzen, beschwört die Industrie auf der Hannover Messe den freien Handel – und die eigenen Stärken. Technologisch spielen viele Firmen ganz vorne mit

Während die USA auf Zölle setzen, beschwört die Industrie auf der Hannover Messe den freien Handel – und die eigenen Stärken. Technologisch spielen viele Firmen ganz vorne mit

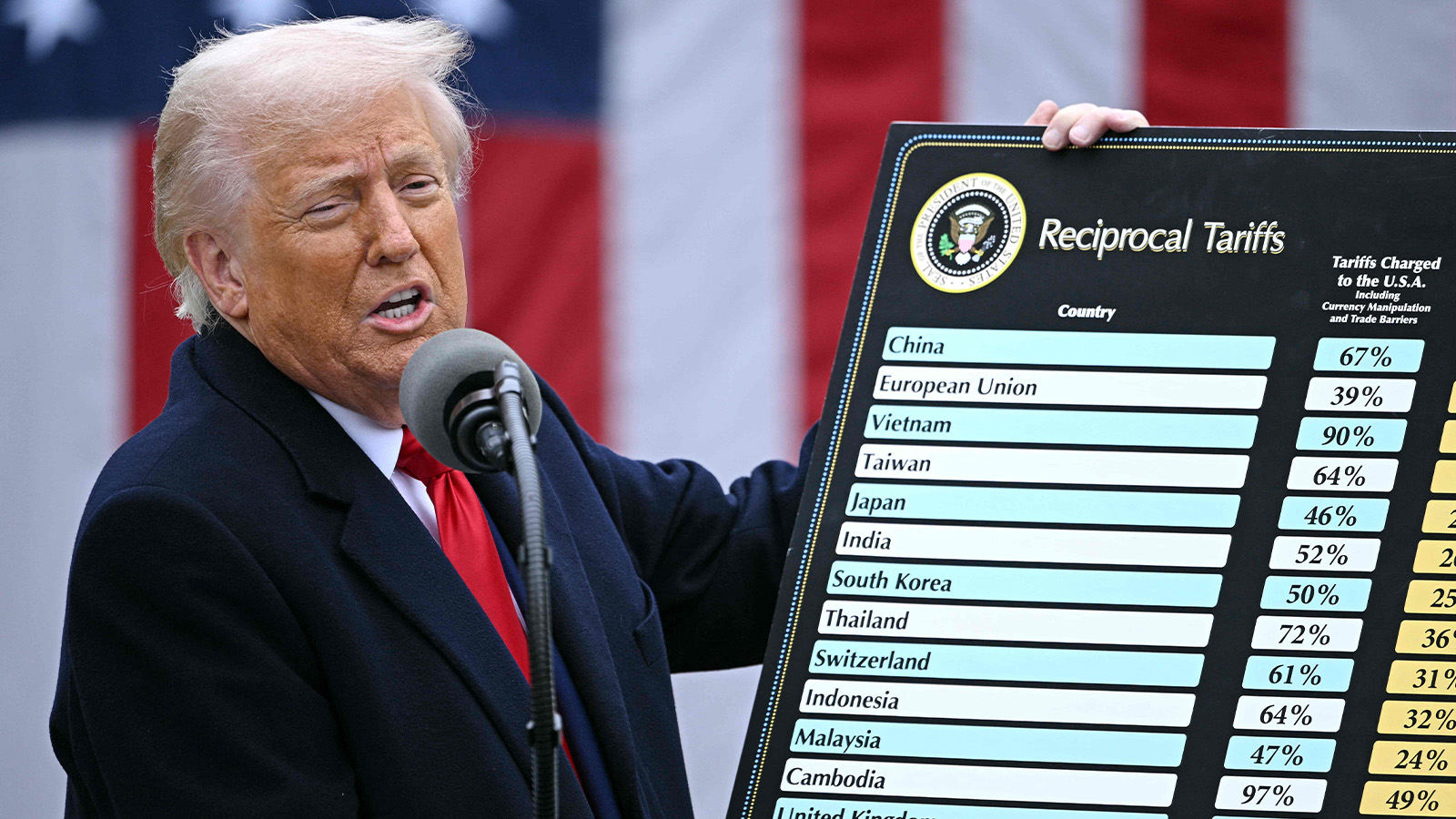

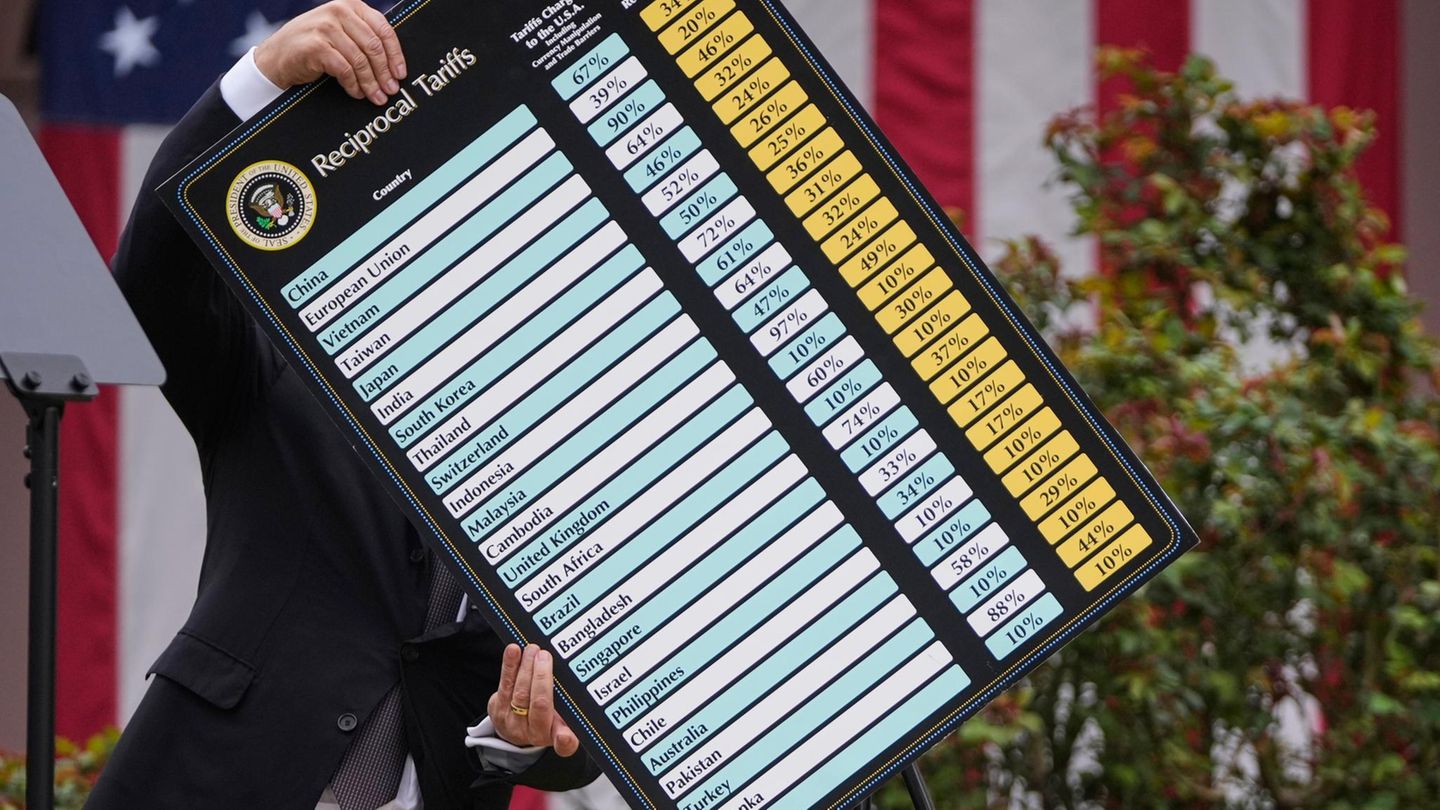

Wie ein Fußballprofi steht Robert Habeck jubelnd auf der Bühne. Der grüne Noch-Wirtschaftsminister trägt ein rotes, überdimensioniertes Eishockeytrikot, dreht sich mit dem Rücken zum Publikum und zeigt mit seinen beiden Daumen auf die Schriftzüge – „Habeck 25“ hinten, „Kanada“ vorne. Habeck lacht – gemeinsam mit der kanadischen Delegation auf der Hannover Messe. Die Freude ist echt, denn: Dass Kanada dieses Jahr Partnerland der Hannover Messe ist, steht schon seit drei Jahren fest. Das Timing ist aber nahezu perfekt, wobei das konnte 2022 noch niemand ahnen konnte. In einer Welt des Umbruchs, doziert der scheidende Wirtschaftsminister Habeck, seien neue, starke Partnerschaften wichtiger denn je. Er nannte zwar keinen Empfänger für seine Botschaft. Doch an wen sie gerichtet war, dürfte klar sein: Donald Trump und die USA.

Habecks Auftritt steht exemplarisch für die Stimmung auf der weltgrößten Industriemesse: Kaum jemand nennt die USA als konkretes Problem, aber unterschwellig klingt aus vielen Aussagen ein gewisser Trotz heraus – ein Unterhaken gegen die Isolationspolitik Trumps. Wenn die USA nicht mehr wollen, baue man eben neue Partnerschaften auf, auch wenn das lang und schmerzhaft werde. Bei Maschinenbau und Elektrotechnik, den Hauptthemen der Hannover Messe, kochten die USA ohnehin nur mit Wasser, sagen manche. In diesen Branchen seien Europa und vor allem Asien die treibenden Kräfte.

Das zeigt sich auch in der Ausstellung. Die USA sind trotz ihrer Größe gerade einmal mit rund 100 Firmen vertreten, vor allem aus dem Bereich Künstliche Intelligenz. Zum Vergleich: China ist mit knapp 1000 Unternehmen vor Ort – selbst die Niederlande und Südkorea sind mit mehr Ausstellern vertreten. Deutschland steht als Gastgeber natürlich an der Spitze.

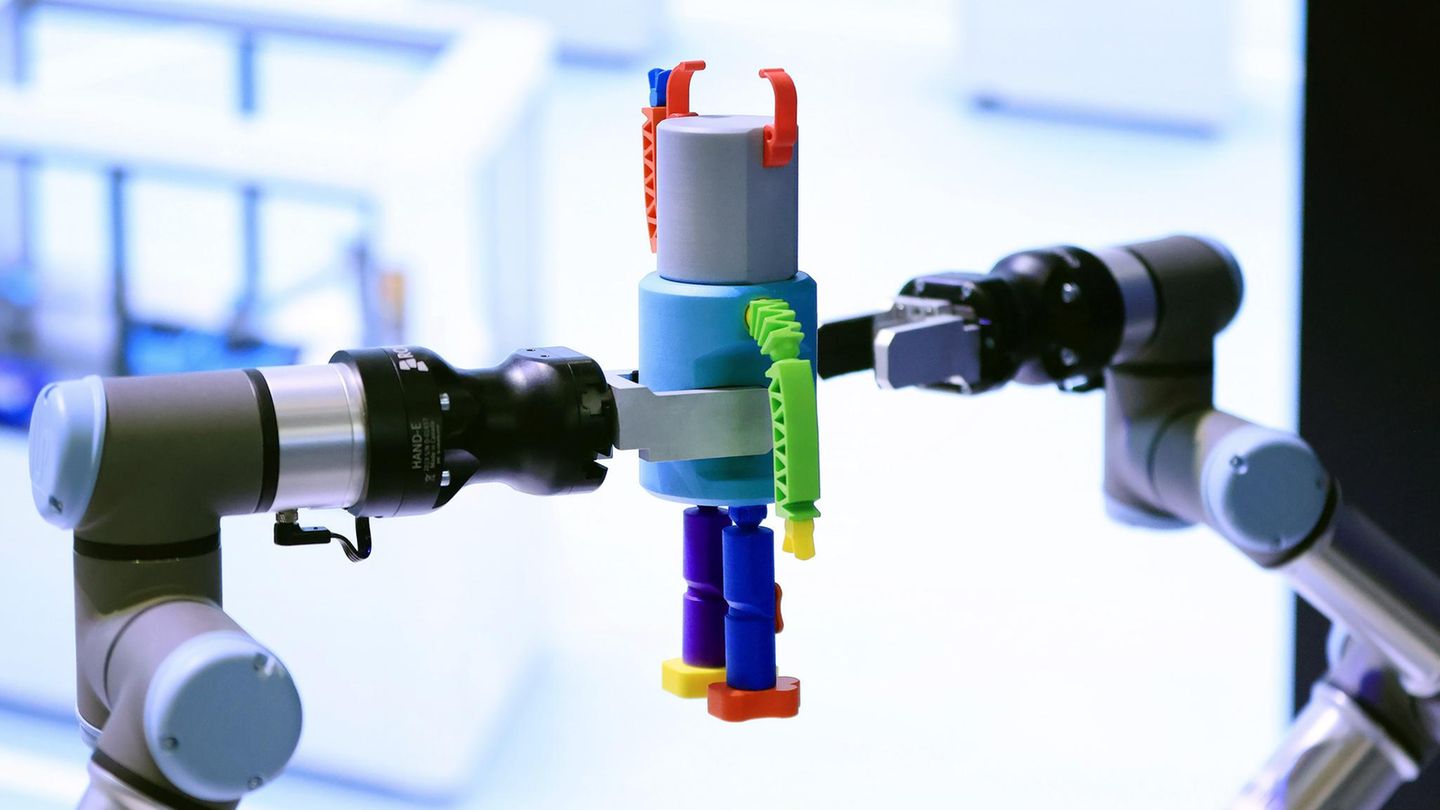

Das zeigt, Unternehmen aus dem Maschinenbau und der Elektrotechnik sehen die USA vor allem als wichtigen Absatzmarkt. Bahnbrechende Innovationen kommen jedoch aus Europa und Asien. Wie die von Schunk – einem Greiftechnik-Unternehmen aus Baden-Württemberg, einem der vielen „Hidden Champions“ in Deutschland. Dort, im 11.000-Einwohner-Städtchen Lauffen am Neckar, werden Künstliche Intelligenz und Mechanik zusammengeführt. Eine Sensorik analysiert, wie einzelne Teile angeordnet sind und erkennt, wie die Greifhand des Roboters zupacken muss, um das Teil tatsächlich zu greifen.

Hannover Messe mit vielen „Hidden Champions“

Was für Menschen nach einer einfachen Aufgabe klingt, ist es für Roboter noch lange nicht. Jedes Teil ist anders, also muss der Roboter immer neu prüfen und berechnen. Erst die Künstliche Intelligenz macht die Übersetzung möglich, was einem Quantensprung in der Szene gleichkommt. Dafür erhielt das Unternehmen zuletzt sogar den Hermes-Award der Hannover Messe, eine Art Technologiepreis.

Ob sich das auch verkaufen lasse, fragt Habeck am Stand von Schunk. Dessen COO Johannes Ketterer verkündet daraufhin stolz, dass man inzwischen in Serie produziere. 15 Produktionsstraßen, sogenannte Co-Labs, habe Schunk inzwischen gefertigt. Was nach wenig klingt, ist in der Branche ganz normal. „Kleine Losgrößen, hohe Komplexität“, erklärt Ketterer im Gespräch mit Habeck. Und das heißt: Die Nachfrage kann gar nicht ins Unermessliche wachsen, weil die Probleme schlicht zu spezifisch sind. Man sei aber der Beste in seiner eigenen kleinen Nische, was gute Margen und stabile Ergebnisse verspricht. Typischer deutscher Mittelstand eben.

Beispiele wie Schunk gibt es viele auf der Hannover Messe. Hinter jeder kleinen Steckverbindung, hinter jedem der vielen grauen Schaltschränke stecken andere Innovationen auf Weltklasseniveau. Häufig sind diese aber so spezifisch, dass sie überhaupt nur für eine Handvoll Unternehmen infrage kommen. Die Industrie, so scheint es, ist ganz offensichtlich noch deutlich fragmentierter als andere Branchen, in denen große US-Konzerne wie Nvidia, Apple und Meta fast alles überstrahlen. Das ist gleichzeitig auch eine Chance für Europa, denn der Zug scheint hier noch nicht abgefahren zu sein. Ganz im Gegenteil: Gerade Deutschland und Europa könnten bei der nächsten Stufe der Künstlichen Intelligenz ganz vorne mitspielen, wenn es darum geht, die Industrie zu digitalisieren. Dieses Szenario diskutieren Börsianer schon seit vielen Jahren. Allen voran Siemens, Bosch und Schneider Electric werden dabei große Chancen zugeschrieben.

EU hat es selbst in der Hand

An anderer Stelle werden manche Unternehmen dann aber doch deutlich, was ihnen dafür fehlt. In erster Linie seien dies „gleiche Wettbewerbsbedingungen“, sagt zum Beispiel Dominic Köfner von der Lenzing AG. Köfner wird auf einem Panel der Europäischen Kommission konkret. Lenzing, ein Textilunternehmen aus Österreich, habe im vergangenen Jahr 250 Mio. Euro in ein Werk in Asien investiert und es dabei so ausgestattet, dass die Produkte den Europäischen Richtlinien entsprächen. Freiwillig. „Unsere asiatischen Wettbewerber müssen das nicht machen und machen das auch nicht. Das versetzt uns in eine nachteilige Position, obwohl wir im gleichen Markt verkaufen“, sagt Köfner.

Dabei gehe es aber nicht um Zölle, sondern um einen einheitlichen europäischen Binnenmarkt. Darauf verweisen viele Aussteller. Allein im Abbau von immer noch vorhandenen Handelsbeschränkungen innerhalb der EU liegt bekanntermaßen ein enormes Wachstumspotenzial. Laut einer Studie des IWF entsprechen die verbleibenden Handelsbarrieren in der EU einem effektiven Zollsatz von 44 Prozent auf Waren und 110 Prozent auf Dienstleistungen. Würde Europa nur das Niveau der USA erreichen, könnte die Arbeitsproduktivität in der EU um 7 Prozent binnen sieben Jahren steigen. Anstatt auf die USA zu zeigen, könnte Europa also auch bei sich selbst anfangen.

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/8e/62/8e622dfaa28df750fcf665638019b9ca/0123375724v1.jpeg?#)

,regionOfInterest=(648,550)&hash=d618bba62fb1fc1a263ecfbdb9d19979b63732646f3caa5e872315b47a50ad3f#)

,regionOfInterest=(629,367)&hash=087c6b4e3aafc0322b2789229e0150a8dee81df430579d2f2daad91ddaa3f514#)

,regionOfInterest=(571,358)&hash=05e41e5ff906e36191327ab2e8bdb6d98473ede257c649ede87a4172a34b6bd4#)