Astronomie: Bei jeder Runde einen Berg leichter: Dieser Exoplanet löst sich langsam auf

In zwei Millionen Jahren könnte nichts mehr von ihm übrig sein: Forschende haben einen besonderen Planeten entdeckt

In zwei Millionen Jahren könnte nichts mehr von ihm übrig sein: Forschende haben einen besonderen Planeten entdeckt

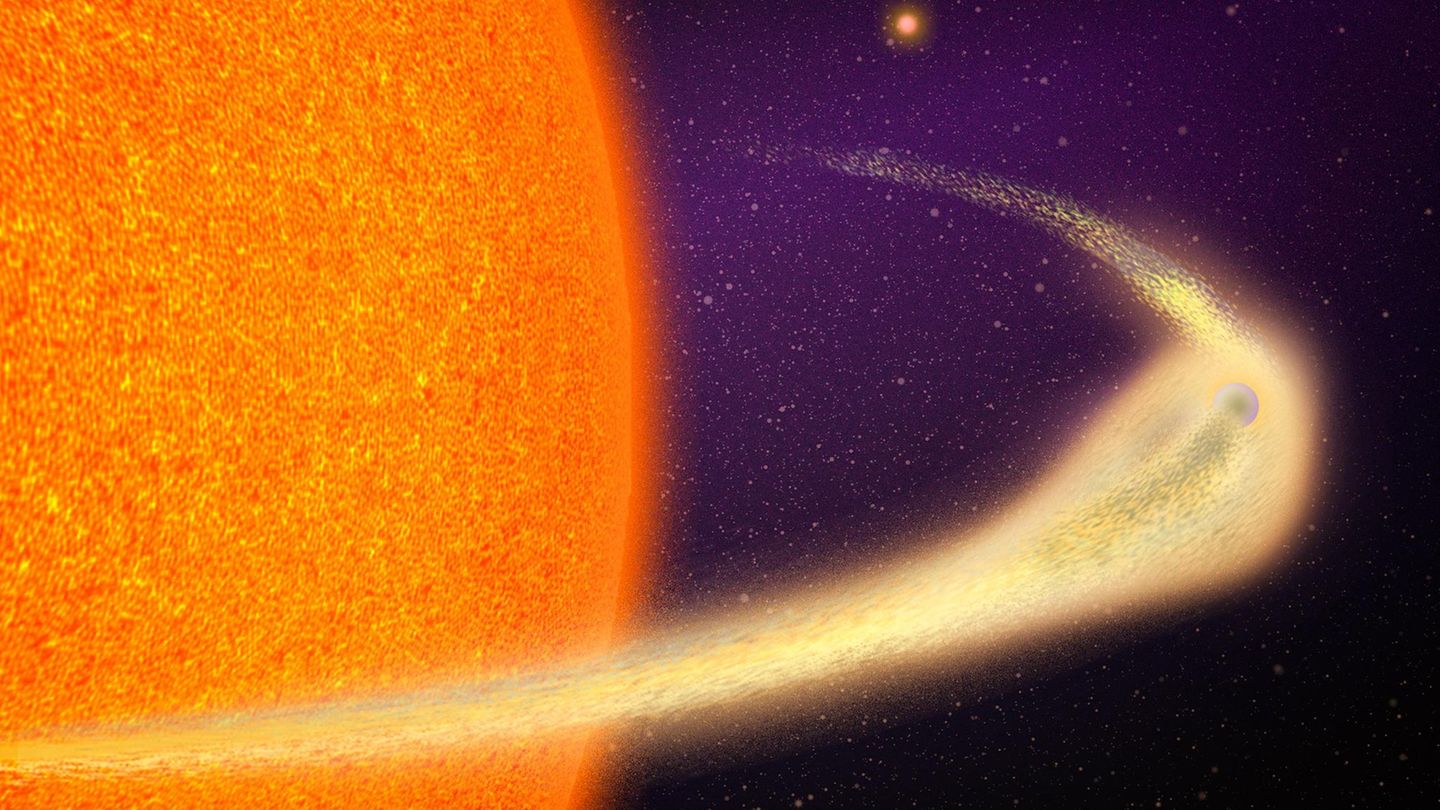

Astronomen haben einen Exoplaneten entdeckt, der sich langsam auflöst und wie ein Komet einen Schweif hinter sich herzieht. Der Schweif besteht vermutlich aus Mineralien, die auf der Planetenoberfläche verdampft sind, denn diese Oberfläche ist auf der Tagseite über 1500 Grad Celsius heiß.

Der Exoplanet mit dem Namen BD+05 4868 Ab ist erst der vierte der rund 6000 entdeckten Exoplaneten, die einen Schweif haben. Die Forscher hoffen, durch diesen Schweif mehr über die Zusammensetzung des Planeten zu erfahren. Die Studie einer Gruppe um Marc Hon vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge (Massachusetts, USA) ist im Fachmagazin "The Astrophysical Journal Letters" erschienen.

Planet dürfte in Millionen Jahren vollständig zerfallen

"Die Ausdehnung des Schweifs ist gigantisch und erstreckt sich über bis zu neun Millionen Kilometer, also etwa die Hälfte der gesamten Umlaufbahn des Planeten", wird Hon in einer Mitteilung des MIT zitiert. Den Modellen und Berechnungen der Forscher zufolge herrschen auf der Seite des Planeten, die dem Stern zugewandt ist, Temperaturen von etwa 1550 Grad, sodass dort Mineralien verdampfen können.

Im Weltall kühlen diese ab und bilden den staubigen Schweif. Dadurch verliert der Planet bei jedem Umlauf um den Stern schätzungsweise die Masse des Mount Everest. Bei dieser Verlustrate wird der Exoplanet Modellberechnungen zufolge in etwa zwei Millionen Jahren vollständig zerfallen sein.

Ein Stern gibt Hinweise auf den umkreisenden Planeten

Exoplaneten werden meist über die sogenannte Transitmethode entdeckt: Eine sich wiederholende leichte Abschwächung des Lichts von einem Stern zeigt an, dass ein Himmelskörper regelmäßig einen Teil der Strahlung abschirmt. Aus dem zeitlichen Abstand dieser Ereignisse kann auf die Umlaufbahn geschlossen werden, aus der Höhe der Abschirmung auf die Größe des Planeten.

Bei BD+05 4868 Ab, der in etwa 140 Lichtjahren Entfernung einen Stern im Sternbild Pegasus umkreist, war dieses Signal allerdings seltsam: Es dauerte länger als üblich, bis das Licht wieder den Wert ohne vorüberziehenden Planeten erreicht hatte. Noch dazu schwankten die Ausprägungen der Lichtkurve von Transit zu Transit.

"Die Form des Transits ist typisch für einen Kometen mit langem Schweif", erklärt Hon. Allerdings sei es unwahrscheinlich, dass der Schweif des Planeten flüchtige Gase und Eis enthält, wie man es von einem Kometen erwarten würde – diese würden in so großer Nähe zum Mutterstern nicht lange bestehen bleiben. "Mineralkörner, die von der Planetenoberfläche verdampft sind, können jedoch lange genug verweilen, um einen solch charakteristischen Schweif zu bilden", betont Hon. Der Exoplanet umrundet alle 30,5 Stunden seinen Heimatstern, hat also eine sehr enge Umlaufbahn und wird deshalb stark von der Strahlung des Sterns aufgeheizt.

Planet war einst vielleicht größer als Merkur

Über die Ursache, wie der Planet auf eine solche Umlaufbahn geraten ist, können die Forscher bisher nur Vermutungen anstellen. Eine Möglichkeit wäre der Einfluss eines zweiten Sterns, denn BD+05 4868 Ab befindet sich in einem Doppelsternsystem. Eine andere Möglichkeit ist, dass der Planet durch das Magnetfeld des Sterns ausgebremst wird. Bevor der Planet auf die enge Umlaufbahn geriet, war er laut Computermodellen womöglich größer als Merkur (Durchmesser: 4879 Kilometer); derzeit ist er nicht mehr viel größer als der Erdmond (Durchmesser: 3475 Kilometer).

Der Schweif des Exoplaneten ist sehr viel länger als die Schweife der anderen entsprechenden Planeten. Zudem ist der Mutterstern erheblich lichtstärker. Daher sind die Forscher zuversichtlich, mehr über die chemische Zusammensetzung des Planetenstaubs zu erfahren. "Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, die innere Zusammensetzung eines Gesteinsplaneten direkt zu messen; dies könnte uns eine Menge über die Vielfalt und potenzielle Bewohnbarkeit terrestrischer Planeten außerhalb unseres Sonnensystems verraten", sagte Hon. Er gehört zu einer Gruppe, die den Planetenschweif demnächst mit Hilfe des James-Webb-Weltraumteleskops beobachten wird.

"James Webb" wurde gemeinsam von den Weltraumbehörden in Europa (Esa), den USA (Nasa) und Kanada (CSA) gebaut und war am Ende 2021 ins All gestartet – nachdem es zuvor Kostenexplosionen und immer neue Verschiebungen gegeben hatte.

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/bb/81/bb818e1bdddd5bedf0c7b942fe8d5988/0123358373v1.jpeg?#)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d1/22/d122b73b7f9be7a99616009871c601ad/0124369392v2.jpeg?#)

,regionOfInterest=(824,227)&hash=e46718ab4ba963e7d4cef34541798b83e408b88a141cddf470514f9589cb40d2#)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/8d/1f/8d1f436e605504c8c4db42900b5a2a88/etas-standort-stuttgart-5-rdax-1683x1227s-1683x947v1.jpeg?#)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/2c/08/2c08657fa68c4d495577ae9905a2b3b4/smart-20factory-20day-202-16-7008x3940v1.jpeg?#)