Почему колосья, голоса и волосы, а не колосы, голосы и волосы

Недавно @Polyglot спросил меня, почему у слов колос, голос, волос так по-разному выглядят формы множественного числа – волосы, голоса́, колосья.И действительно, в других восточнославянских, а также в западнославянских языках картина выглядит иначе (южнославянские – отдельная история):Не было такого расхождения ни в древнерусском, предке восточнославянских языков, ни в праславянском, гипотетическом общем предке всех славянских языков.Теперь давайте проследим путь от древнерусских форм к современным. Важным изменением, начавшимся не позднее XII века было слияние форм именительного и винительного падежей существительных мужского рода с основой на твёрдый согласный. Изначально, как мы видим в таблице, разница была, но потом форма винительного падежа стала использоваться и в именительном падеже. Реликтами старого окончания именительного падежа множественного числа -и являются соседи и черти.Ещё одно изменение – это экспансия окончания -ья. Это достаточно древний формант (суффикс + окончание) с собирательным значением. Например, в древнегреческом φρατρία «фратрия» при φράτηρ «член фратрии». Эти греческие слова, кстати, прямые родственники наших братья и брат.В древнерусском изначально формой множественного числа от братъ было брати (затем браты), в то время как братья было собирательным обозначением, примерно как «братство», и согласовывалось по единственному числу.И бѣша три браты, единому имя Кии, другому Щекъ, третиему Хоривъ, а сестра их Лыбедь. [Новгородская Карамзинская летопись. Первая выборка (первая половина XV в.)]Однако со временем эта система несколько упрощается. Форма братья теряет значение собирательности и начинает восприниматься уже как просто множественное число от братъ, и согласовываться по множественному числу. Иногда можно найти забавные гибриды, как, например, в «Слове о полку Игореве»: Поидем на Киевьскую сторону, где суть (мн.ч.) избита (ед.ч.) братья наша (ед.ч.).Таким образом, мы переходим от состояниябратъ «брат» : брати (> браты) «братья» : братья «братство» : братьѣ «братства»кбратъ «брат» : братья «братья»В новом соотношении -ья уже переосмысляется не как суффикс собирательного существительного, а как просто окончание множественного числа.Это окончание начинает проникать и в другие существительные, обозначающие мужчин: князья, шурья, деверья, дядья, зятья, мужья, друзья. Соотношение сынъ : сынове сменяет новое сынъ : сыновья, которое тоже было переосмыслено (а точнее переразложено), и как отдельное окончание выделяется уже -овья, что в свою очередь порождает такие формы как кумовья и сватовья.Однако вынесенные в заглавия поста колосья объясняются несколько иначе. От неодушевлённых существительных в древнерусском образовывались собирательные существительные при помощи форманта -ье. В какой-то мере он представлен и сейчас, например, тряпка – тряпки – тряпьё. При этом, во-первых, в современный литературный русский вошли не все формы, известные нам из памятников, как, например, гвоздье, кирпичье, кнутье, лубье. Во-вторых, с XV века такие собирательные формы начинают образовываться и от одушевлённых существительных, ср. бабьё, вороньё, дурачьё, зверьё.Первоначально у таких собирательных числительных были возможны формы множественного числа (каменье – каменья), правда использовались они сравнительно редко. Но с того же XV века картина меняется, и, как и в случае с братьями, первоначальное соотношение колосъ : колоси (> колосы) : колосье : колосья упрощается, и у ряда слов множественное число собирательной формы вытесняет старую форму именительного множественного, что приводит к современному соотношению колос : колосья.Конечно, всё это происходило не одномоментно, и для ряда слов можно проследить конкуренцию форм. Так, Ломоносов в своей «Российской грамматике» писал, что от лист бывает как листья, так и листы, а от пень – как пенья, так и пни. В итоге, как известно, победили соотношения лист : листья, но пень : пни. Правда, если речь о листе бумаги, то мы говорим не листья, но листы. Аналогичным образом размежевались зубы и зубья, корни и коренья.Проиграли борьбу не только пенья, но и некоторые другие формы на -ья, например, бревенья, желобья, кусья, стебелья, трупья и волосья. Последнее хорошо известно в диалектах, но иногда ему удавалось пробиться и в литературу:"Эге-ге-ге! " ― сказал Ярослав Ильич, показывая в тюфяке одно худое место, из которого торчали волосья и хлопья. [Ф. М. Достоевский. Господин Прохарчин (1846)]В ряде случаев конкуренция жива и в современном языке. Так, в ходу как лоскуты, так и лоскутья, как суки́, так и сучья, как крюки, так и крючья.Если присмотреться к существительным на -ья, то видно, что они образуют лишь несколько семантических групп. Это части дерева (сучья, прутья, листья), изделия из дерева (брусья, колья, клинья, ободья, полозья, стулья), изделия не обязательно из дерева (крючья, зубья, поводья), мелкие, чаще всего неприятные, вещи (клочья, лоскутья, лохмотья, комья, струпья) и немного сельского хозяйства (колосья; гроздья – только во мн.ч.). В среднем

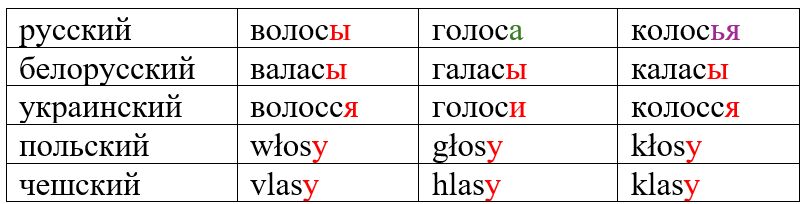

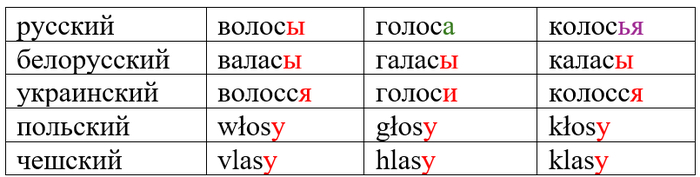

Недавно @Polyglot спросил меня, почему у слов колос, голос, волос так по-разному выглядят формы множественного числа – волосы, голоса́, колосья.

И действительно, в других восточнославянских, а также в западнославянских языках картина выглядит иначе (южнославянские – отдельная история):

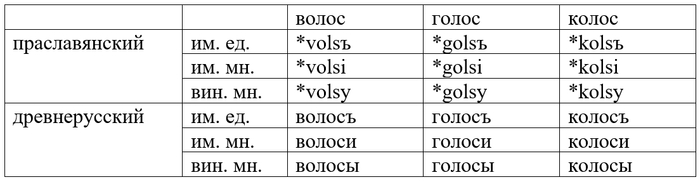

Не было такого расхождения ни в древнерусском, предке восточнославянских языков, ни в праславянском, гипотетическом общем предке всех славянских языков.

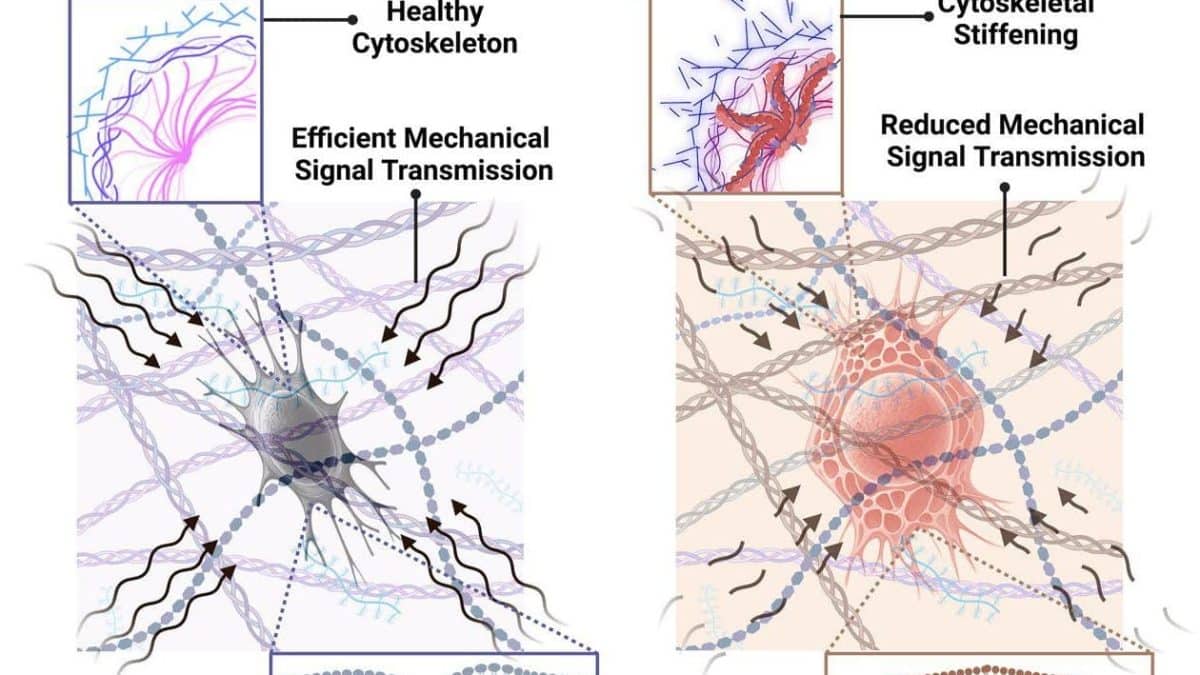

Теперь давайте проследим путь от древнерусских форм к современным. Важным изменением, начавшимся не позднее XII века было слияние форм именительного и винительного падежей существительных мужского рода с основой на твёрдый согласный. Изначально, как мы видим в таблице, разница была, но потом форма винительного падежа стала использоваться и в именительном падеже. Реликтами старого окончания именительного падежа множественного числа -и являются соседи и черти.

Ещё одно изменение – это экспансия окончания -ья. Это достаточно древний формант (суффикс + окончание) с собирательным значением. Например, в древнегреческом φρατρία «фратрия» при φράτηρ «член фратрии». Эти греческие слова, кстати, прямые родственники наших братья и брат.

В древнерусском изначально формой множественного числа от братъ было брати (затем браты), в то время как братья было собирательным обозначением, примерно как «братство», и согласовывалось по единственному числу.

И бѣша три браты, единому имя Кии, другому Щекъ, третиему Хоривъ, а сестра их Лыбедь. [Новгородская Карамзинская летопись. Первая выборка (первая половина XV в.)]

Однако со временем эта система несколько упрощается. Форма братья теряет значение собирательности и начинает восприниматься уже как просто множественное число от братъ, и согласовываться по множественному числу. Иногда можно найти забавные гибриды, как, например, в «Слове о полку Игореве»: Поидем на Киевьскую сторону, где суть (мн.ч.) избита (ед.ч.) братья наша (ед.ч.).

Таким образом, мы переходим от состояния

братъ «брат» : брати (> браты) «братья» : братья «братство» : братьѣ «братства»

к

братъ «брат» : братья «братья»

В новом соотношении -ья уже переосмысляется не как суффикс собирательного существительного, а как просто окончание множественного числа.

Это окончание начинает проникать и в другие существительные, обозначающие мужчин: князья, шурья, деверья, дядья, зятья, мужья, друзья. Соотношение сынъ : сынове сменяет новое сынъ : сыновья, которое тоже было переосмыслено (а точнее переразложено), и как отдельное окончание выделяется уже -овья, что в свою очередь порождает такие формы как кумовья и сватовья.

Однако вынесенные в заглавия поста колосья объясняются несколько иначе. От неодушевлённых существительных в древнерусском образовывались собирательные существительные при помощи форманта -ье. В какой-то мере он представлен и сейчас, например, тряпка – тряпки – тряпьё. При этом, во-первых, в современный литературный русский вошли не все формы, известные нам из памятников, как, например, гвоздье, кирпичье, кнутье, лубье. Во-вторых, с XV века такие собирательные формы начинают образовываться и от одушевлённых существительных, ср. бабьё, вороньё, дурачьё, зверьё.

Первоначально у таких собирательных числительных были возможны формы множественного числа (каменье – каменья), правда использовались они сравнительно редко. Но с того же XV века картина меняется, и, как и в случае с братьями, первоначальное соотношение колосъ : колоси (> колосы) : колосье : колосья упрощается, и у ряда слов множественное число собирательной формы вытесняет старую форму именительного множественного, что приводит к современному соотношению колос : колосья.

Конечно, всё это происходило не одномоментно, и для ряда слов можно проследить конкуренцию форм. Так, Ломоносов в своей «Российской грамматике» писал, что от лист бывает как листья, так и листы, а от пень – как пенья, так и пни. В итоге, как известно, победили соотношения лист : листья, но пень : пни. Правда, если речь о листе бумаги, то мы говорим не листья, но листы. Аналогичным образом размежевались зубы и зубья, корни и коренья.

Проиграли борьбу не только пенья, но и некоторые другие формы на -ья, например, бревенья, желобья, кусья, стебелья, трупья и волосья. Последнее хорошо известно в диалектах, но иногда ему удавалось пробиться и в литературу:

"Эге-ге-ге! " ― сказал Ярослав Ильич, показывая в тюфяке одно худое место, из которого торчали волосья и хлопья. [Ф. М. Достоевский. Господин Прохарчин (1846)]

В ряде случаев конкуренция жива и в современном языке. Так, в ходу как лоскуты, так и лоскутья, как суки́, так и сучья, как крюки, так и крючья.

Если присмотреться к существительным на -ья, то видно, что они образуют лишь несколько семантических групп. Это части дерева (сучья, прутья, листья), изделия из дерева (брусья, колья, клинья, ободья, полозья, стулья), изделия не обязательно из дерева (крючья, зубья, поводья), мелкие, чаще всего неприятные, вещи (клочья, лоскутья, лохмотья, комья, струпья) и немного сельского хозяйства (колосья; гроздья – только во мн.ч.). В среднем роде то же самое (деревья, поленья, донья, помелья, звенья, коленья, шилья), но плюс перья и крылья.

Таким образом, колосья и князья пришли к почти идентичному результату схожими, но несколько отличающимися путями. При этом важное отличие неодушевлённых существительных на -ья от аналогичных одушевлённых в современном русском заключается в ударении: у неодушевлённых оно всегда на основе, а у одушевлённых на окончании (кроме слова братья).

Теперь перейдём к окончанию -а. Здесь следует начать с того, что в древнерусском было не два числа, а три – единственное, множественное и двойственное. То есть, противопоставлялись не зуб – зубы, как сейчас, а зубъ – зуба (2) – зуби (> зубы). Постепенно двойственное число было утрачено, однако небесследно. Его окончание именительного падежа -а долго сохранялось у обозначений парных предметов – бока, глаза, рога, рукава. Кроме того, -а сохранилось в сочетании с числительным два, причём в XVI–XVII веках оно даже расширило сферу своего употребления на числительные три и четыре и превратилось в показатель особой счётной формы. Эту особенность русского хорошо видно при сравнении со старославянским и словенским, в которых есть двойственное число:

Появление счётной формы, совпадение с окончанием им.мн. среднего рода (места), а также экспансия окончаний дат.мн. -амъ, твор.мн. -ами, местн.мн. -ахъ, с которыми -а в именительном и винительном множественного отлично гармонирует, поспособствовали тому, что постепенно это -а начинает распространяться всё шире и шире. В XVII веке к обозначениям парных предметов добавились города, колокола, леса, луга, мастера, моста, месяца, образа, перста, струга, суда и тагана. В XVIII веке таких существительных стало несколько десятков, а в наше время уже несколько сотен, и это число растёт. Не все из них одобряются литературной нормой, но, скажем, даже у классиков можно найти форму волоса́:

Волоса, зачесанные сзади наперед, предполагают в женщине желание нравиться не только спереди, но и сзади. [А. П. Чехов. Руководство для желающих жениться (1885)]

В разговорном языке сильна тенденция к экспансии окончания -а, особенно в среде, где то или иное слово обыденно и часто употребимо, отсюда такие формы как шлема́, крема́, текста́ и т. д.

Краткое резюме:

Колосья вместо колосы – результат распространения собирательного -ья, а голоса́ вместо голосы – следствие распространения старого окончания именительного и винительного падежей двойственного числа.

Основной источник:

Число // Историческая грамматика русского языка / под ред. В.Б. Крысько. М.: Азбуковник, 2020.