«Однажды славный мышонок сделал кое-что очень нехорошее…»: почему детские книги не всегда должны быть добрыми

В начале мая в России выйдет книга «Секретная дверь. Почему детские книги — это очень серьезно», которую написал национальный посол детской литературы США Мак Барнет. В ней автор высказывает непопулярное мнение о том, что детская книга должна не навязывать мораль своему читателю, а приглашать к совместному созданию смыслов. С разрешения издательства «Альпина Паблишер» публикуем ее фрагмент.

В начале мая в России выйдет книга «Секретная дверь. Почему детские книги — это очень серьезно», которую написал национальный посол детской литературы США Мак Барнет. В ней автор высказывает непопулярное мнение о том, что детская книга должна не навязывать мораль своему читателю, а приглашать к совместному созданию смыслов. С разрешения издательства «Альпина Паблишер» публикуем ее фрагмент.

Прямо сейчас в Соединенных Штатах все всех учат доброте. Причин достаточно, особенно в последнее десятилетие: это и растущий ужас перед жестокостью мира, и усилия, вполне достойные, по искоренению буллинга в школах, — но дальше, как водится, подключилось старое доброе пристрастие американцев к зарабатыванию денег, и все это вместе породило огромный Комбинат Доброты. Футболки. Толстовки. Карандаши. Пуговицы. Силиконовые браслетики. Настенные вымпелы для детской.

Да что угодно — предложите любой слоган, восславляющий доброту, и вам продадут его хоть в геральдическом оформлении. «Выбирай добро». «Доброта имеет значение». «Добрые люди — бодрые люди». «Взрасти доброту». (И изображение букетика цветов.) «Добро, а не микробы». (И мытье рук на картинке.) «Будьте добры! Это не так уж трудно». (Гм-м…) Уточняю для ясности: я за доброту! Но я сомневаюсь, что вся эта продукция делает американцев добрее. (Хотя она точно делает некоторых американцев богаче.)

Ну и еще один наш продукт: «Чтения о доброте» — маркетинговое название для книг, в которых добрые персонажи добры друг к другу, разве что изредка встречается недобрый персонаж, который на предпоследней странице внезапно решает стать добрым. А иногда персонажей нет вообще, потому что это стихи примерно такого содержания: «Лучик добра — / и в школу пора! / Гонцы доброты / суперкруты!» (Эти строки я сочинил только что, но меня беспокоит, что, возможно, они уже до меня были кем-то сочинены и вставлены в книгу и теперь ее автор начнет слать мне рифмованные угрозы или придумает еще что-нибудь недоброе).

Эти «Чтения о доброте» пополняют уже весьма внушительный ряд таких же «чтений» — которые не то чтобы книги, а скорее системы быстрой доставки легкоусвояемых, самоочевидных посылов: «Будь собой!», «Маленький человек делает большое дело!», «Вместе мы справимся с любой задачей!».

Это прекрасные фразы, каждая из них может стать неплохой наклейкой на бампер. Но не книгой

Конечно, существует литература мудрости с ее богатыми традициями. Тут же вспоминаются притчи и басни — в книгах для детей те и другие занимают особое место. Но лучшие из них, как правило, содержат поразительные истины о человеческой природе, или ясно излагают сложнейшие мысли, или умудряются описывать мир, не разрушая его загадочности.

Даже когда книга чему-то учит, ее всегда следует оценивать по тому, хорошо ли она учит, а не по тому, насколько хорош или важен, с нашей точки зрения, заключенный в ней урок. Мы можем быть целиком и полностью согласны с содержанием урока и тем не менее признавать книгу художественно несостоятельной. В совсем запущенных случаях книга может даже работать против идеи, которую она пытается продвигать.

Каким количеством детских изданий под лозунгом «Не бойся быть другим!» нужно наводнить рынок, прежде чем мы поймем, что создали плоскую, однообразную и скучную литературу? Убеждать детей, что «быть уникальным — круто», отнюдь не «круто», а также не «уникально». Вместо лозунгов нам нужна богатая, полифоничная, смелая по форме литература, в которой будут представлены новые — и разные — голоса, несовпадающие точки зрения и многоплановый опыт. Вот это будет круто!

Дидактизм вредит повествованию, уплощает персонажей и разрушает красоту. В книге остается единственная точка зрения — авторская

Протагонист перестает быть героем и становится примером для подражания*. Прозрения являются ниоткуда, сами собой. Хуже всего, что при таком дидактическом подходе ребенок рассматривается только и исключительно как объект обучения. Есть книги, детские и взрослые, которые и должны обучать, — научно-популярные издания, учебники, справочники, пособия; и есть книги морально-этической направленности — духовные и религиозные тексты, книги цитат и афоризмов, книги по самопомощи, самокоррекции и самосовершенствованию.

Но художественная литература — это другое. Хорошая художественная книга не навязывает мораль, а приглашает читателя к совместному созданию смыслов. Мораль — готовый урок, вложенный в историю ее автором, и так, в готовом виде, этот урок и перетекает в сознание ребенка. Смыслы же создаются сообща: привнося в произведение собственное понимание и личный опыт, ребенок сам решает, что эта история значит для него.

Мы, разумеется, учимся и у искусства, но чему именно и как — сложно и не поддается прямому описанию. В культуре, привязанной к обучению, которая чем дальше, тем больше тяготеет к количественным оценкам, детскому писателю приходится упорно отстаивать невыразимое. Хорошая история бывает многозначной и запутанной, в ней есть место и парадоксу, и конфликту. А самой сильной ее частью может оказаться какая-нибудь «левая» и необъяснимая деталь — мелочь, застрявшая в памяти несуразица, но ты мысленно возвращаешься к ней снова и снова.

Интересно, что хорошую историю трудно сократить. Ее не перескажешь одним предложением, а если попытаешься, это будет сродни насилию. Помню радиопрограмму, в которой Леонард Коэн читал свои стихи, а когда ведущий спросил, в чем смысл этого стихотворения, Коэн просто прочитал то же самое еще раз**.

Я не говорю, что хорошую книгу нельзя изучать или обсуждать, — конечно, можно. Но именно в ходе обсуждения нередко выясняется, что каждый вычитал из книги что-то свое.

«Будь добрым» — это отправная точка истории, а не ее конец. Это аксиома, с которой мы как бы соглашаемся заранее. Можно даже представить себе некий условный, предваряющий любую историю пролог:

Мы должны быть добры друг к другу — всегда. Нам это хорошо известно. Но однажды…

Однажды в некотором королевстве завелось чудовище…

Однажды очень голодный мальчик проходил мимо богатого дома, а окно было открыто, и в этом окне остывал черничный пирог…

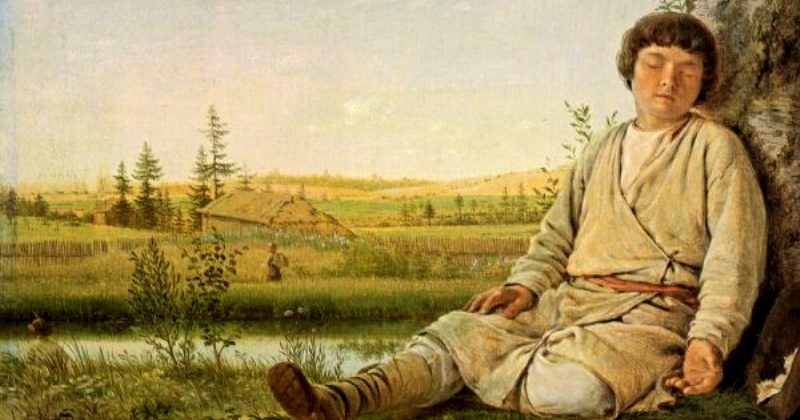

Однажды один славный мышонок сделал кое-что очень нехорошее…

Детскому писателю незачем повторять детям банальности, которые и так долетают со всех сторон; его дело — открыть читателю те истины, которые можно почерпнуть только из хорошей истории. Это наше призвание, наша уникальная роль, наш, говоря словами Дороти Столл, наставницы мисс Браун, «духовный вклад в наше маленькое сообщество».

* Герой служит истории, которую мы рассказываем, пример для подражания служит обществу. Отношение героя к нормам морали может заключать в себе интригу; отношение примера для подражания к ним же — ясно и так. Я встречал множество людей, которые уверены, что персонажи в детских книгах всегда должны вести себя образцово, потому что — а как же: вдруг читатели начнут подражать нехорошему поведению? Это абсолютное непонимание и ребенка, и детской книги. Дети не подражают просто так всему, что написано в книге. А персонаж, принимающий ужасные решения, — на самом деле двигатель сюжета и одна из глубинных радостей чтения.

** Вопрос, который после выхода новой книги мне задают чаще всего (еще одно доказательство, что в глазах взрослых роль детского писателя сводится к разъяснению урока), звучит примерно так: «Что, по-вашему, дети должны вынести из этой книги?» Каждый раз мне хочется забросить моего интервьюера в ближайшее озеро (если он, конечно, умеет плавать и при этом вода в озере некомфортно прохладная, а не смертельно холодная). Да, конечно, отпуская от себя книгу, я ожидаю от читателя эстетической и интеллектуальной реакции, даже целого спектра реакций. Но разъяснять детям, что они должны думать и чувствовать, — совершенно не мое дело. Это уже какая-то антилитература. Зачем автору, что бы он ни писал, отвечать на такой вопрос? И зачем читателю его задавать? Ответ только все испортит.

Иллюстрация на обложке: Shutterstock AI / Fotodom