Общество: Как медики и фармацевты приближали Победу

Забота командира любого уровня – обеспечить боеспособность солдата. В годы Великой Отечественной войны этот вопрос стоял особенно остро. Однако недостаточно дать бойцу оружие и замотивировать его. Необходимо еще обеспечить его физическое здоровье и возможность в случае ранения вернуться на фронт. Тут на помощь пришли медики, фармацевты и другие ученые, создавшие и внедрившие в войсках принципиально новые методы лечения. Великая Отечественная война стала одновременно самым трагичным и самым героическим событием в истории страны. По официальным данным, безвозвратные потери СССР составили 26,6 млн человек, из которых 8,6 млн – военнослужащие.Однако эти цифры могли быть еще выше, если бы не работа медиков всех уровней – от санитарок в поле до ученых-академиков, занимавшихся изобретением новых препаратов и методов лечения. В совокупности их действия повысили выживаемость бойцов после ранений, и это позволило более чем 17 млн бойцов вернуться на фронт.Антибиотики и борьба с инфекциямиПервые разработки всем известного пенициллина начались еще в начале XX века в Британии. Однако ни у Александра Флемминга, открывшего препарат, ни у британских фармкомпаний не было мощностей и ресурсов, позволявших масштабировать производство.Когда же началась Великая Отечественная война, советский микробиолог и эпидемиолог Зинаида Ермольева, получившая прозвище Мадам Пенициллин, приступила к своим разработкам в СССР. Ей с коллегами пришлось изучить свыше 90 образцов плесени, чтобы найти тот самый – Penicillium crustosum.В 1943 году препарат, названный в Советском Союзе «Крустозин», вышел в промышленное производство. Тогда же к вопросу подключился главный хирург Красной армии Николай Бурденко. Именно он впервые применил препарат на фронте и всячески способствовал его испытаниям. По разным данным, применение пенициллина снизило смертность от ран и инфекций в армии до 80%, а количество ампутаций конечностей – на 20-30%. Еще одним достижением в области антибиотиков стал грамицидин. Препарат, открытый микробиологом Георгием Гаузе и химиком Марией Бражниковой, помогал бороться с гнойными инфекциями в ранах. Применялся «Грамицидин С» наружно, преимущественно в виде пасты, а спектр его применения был внушительным: от язв и гнойных ран – до ожогов и конъюнктивита.Между тем, химик Исаак Постовский активно изучал антибактериальные препараты на основе сульфатиазола. Лекарства, созданные им, показали высокую эффективность при борьбе с пневмонией. Во второй половине войны он предложил медикам новое средство, получившее название «паста Постовского». Мазь значительно ускоряла заживление гнойный ран. В дальнейшем модернизированное средство применяли и для лечения ожогов.Мазь и новокаиновая блокада ВишневскогоВсем известная мазь Вишневского, или линимент бальзамический, была придумала советским хирургом Александром Вишневским еще до начала войны. Однако в период боевых действий она получила наибольшее распространение. В то время одной их основных проблем любого ранения было загноение.Препарат, состоящий из дегтя, касторового масла и ксеноформа, обладал бактерицидным свойством и оказывал слабое раздражительное действие внутри пораженного участка. Это активировало нервные окончания и ускоряло процесс заживления. Кроме того, мазь использовалась для лечения ожогов и язв.Еще одно открытие, неразрывно связанное с фамилией Вишневского – анестезия по «методу ползучего инфильтрата». Проще говоря – это местная анестезия, которую в условиях боевых действий сделать проще и безопаснее, нежели полноценный наркоз. Более того, такое обезболивание значительно сокращало время восстановления пациента.ВакцинацияАнтисанитария, сырость, холод и жара – неотъемлемые спутники любой войны и эпидемий. И Великая Отечественная не стала исключением. Так, перед учеными СССР встал очередной вызов – предотвратить возможные пандемии.Нина Гефен и Николай Александров в результате кропотливой работы в 1941 году создали «Поливакцину НИИСИ». Их работа стала настоящим прорывом. Один укол препарата – вместо привычного курса лечения в 30 дней – позволял выработать иммунитет сразу к семи инфекциям, среди которых холера, брюшной тиф, дизентерия и столбняк. За годы войны «прививку» получили более 30 млн. граждан.Кроме того, против туляремии использовалась живая вакцина Николая Гайского и Бориса Эльберта. Заболевание, именуемое также «малой чумой», разносилось грызунами, от чего вспышки инфицирования фиксировались по всему фронту. Согласно одной из военных легенд, во время битвы за Сталинград войска нацистов были ослаблены туляремией, чего нельзя было сказать о советских солдатах, которых массово прививали. Еще одна напасть той войны – холера. Автор пенициллина Ермольева еще в 30-е годы создала прививку от заболевания, а также разработала метод экспресс-диагностики холеры. Когда же в 1942 году в Сталинграде немцы массово стали заболевать этой болезнью, именно Мадам Пенициллин отправилась на подконтрольную советским войскам территорию города, чтобы иммунизировать население.В какой-то мо

Великая Отечественная война стала одновременно самым трагичным и самым героическим событием в истории страны. По официальным данным, безвозвратные потери СССР составили 26,6 млн человек, из которых 8,6 млн – военнослужащие.

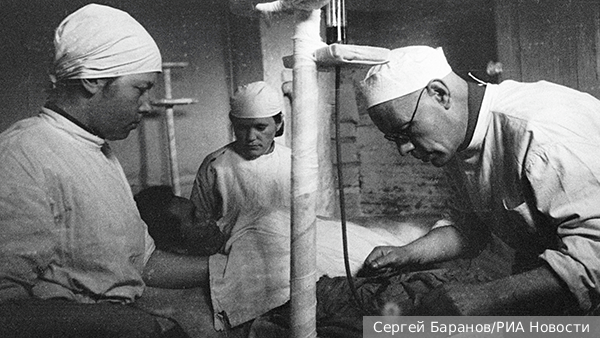

Однако эти цифры могли быть еще выше, если бы не работа медиков всех уровней – от санитарок в поле до ученых-академиков, занимавшихся изобретением новых препаратов и методов лечения. В совокупности их действия повысили выживаемость бойцов после ранений, и это позволило более чем 17 млн бойцов вернуться на фронт.

Антибиотики и борьба с инфекциями

Первые разработки всем известного пенициллина начались еще в начале XX века в Британии. Однако ни у Александра Флемминга, открывшего препарат, ни у британских фармкомпаний не было мощностей и ресурсов, позволявших масштабировать производство.

Когда же началась Великая Отечественная война, советский микробиолог и эпидемиолог Зинаида Ермольева, получившая прозвище Мадам Пенициллин, приступила к своим разработкам в СССР. Ей с коллегами пришлось изучить свыше 90 образцов плесени, чтобы найти тот самый – Penicillium crustosum.

В 1943 году препарат, названный в Советском Союзе «Крустозин», вышел в промышленное производство. Тогда же к вопросу подключился главный хирург Красной армии Николай Бурденко. Именно он впервые применил препарат на фронте и всячески способствовал его испытаниям.

По разным данным, применение пенициллина снизило смертность от ран и инфекций в армии до 80%, а количество ампутаций конечностей – на 20-30%.

Еще одним достижением в области антибиотиков стал грамицидин. Препарат, открытый микробиологом Георгием Гаузе и химиком Марией Бражниковой, помогал бороться с гнойными инфекциями в ранах. Применялся «Грамицидин С» наружно, преимущественно в виде пасты, а спектр его применения был внушительным: от язв и гнойных ран – до ожогов и конъюнктивита.

Между тем, химик Исаак Постовский активно изучал антибактериальные препараты на основе сульфатиазола. Лекарства, созданные им, показали высокую эффективность при борьбе с пневмонией. Во второй половине войны он предложил медикам новое средство, получившее название «паста Постовского». Мазь значительно ускоряла заживление гнойный ран. В дальнейшем модернизированное средство применяли и для лечения ожогов.

Мазь и новокаиновая блокада Вишневского

Всем известная мазь Вишневского, или линимент бальзамический, была придумала советским хирургом Александром Вишневским еще до начала войны. Однако в период боевых действий она получила наибольшее распространение. В то время одной их основных проблем любого ранения было загноение.

Препарат, состоящий из дегтя, касторового масла и ксеноформа, обладал бактерицидным свойством и оказывал слабое раздражительное действие внутри пораженного участка. Это активировало нервные окончания и ускоряло процесс заживления. Кроме того, мазь использовалась для лечения ожогов и язв.

Еще одно открытие, неразрывно связанное с фамилией Вишневского – анестезия по «методу ползучего инфильтрата». Проще говоря – это местная анестезия, которую в условиях боевых действий сделать проще и безопаснее, нежели полноценный наркоз. Более того, такое обезболивание значительно сокращало время восстановления пациента.

Вакцинация

Антисанитария, сырость, холод и жара – неотъемлемые спутники любой войны и эпидемий. И Великая Отечественная не стала исключением. Так, перед учеными СССР встал очередной вызов – предотвратить возможные пандемии.

Нина Гефен и Николай Александров в результате кропотливой работы в 1941 году создали «Поливакцину НИИСИ». Их работа стала настоящим прорывом. Один укол препарата – вместо привычного курса лечения в 30 дней – позволял выработать иммунитет сразу к семи инфекциям, среди которых холера, брюшной тиф, дизентерия и столбняк. За годы войны «прививку» получили более 30 млн. граждан.

Кроме того, против туляремии использовалась живая вакцина Николая Гайского и Бориса Эльберта. Заболевание, именуемое также «малой чумой», разносилось грызунами, от чего вспышки инфицирования фиксировались по всему фронту. Согласно одной из военных легенд, во время битвы за Сталинград войска нацистов были ослаблены туляремией, чего нельзя было сказать о советских солдатах, которых массово прививали.

Еще одна напасть той войны – холера.

Автор пенициллина Ермольева еще в 30-е годы создала прививку от заболевания, а также разработала метод экспресс-диагностики холеры. Когда же в 1942 году в Сталинграде немцы массово стали заболевать этой болезнью, именно Мадам Пенициллин отправилась на подконтрольную советским войскам территорию города, чтобы иммунизировать население.

В какой-то момент препарат – холерный бактериофаг – закончился и Ермольева просила Центр прислать новую партию. Однако эшелон на пути в Сталинград был разбит авиацией противника. Тогда эпидемиолог оборудовала лабораторию в подвале одного из уцелевших домов, где вместе со своей командой круглыми сутками производила необходимую вакцину.

Комплексная системная вакцинация в тылу и на фронте, а также разъяснительная работа на этом направлении позволяли значительно снизить эпидемиологическую нагрузку и избежать серьезных эпидемий на протяжении всей войны.

Служба крови

Само по себе донорство появилось в СССР еще до начала войны. Но чем дольше шли бои, тем сильнее был спрос на кровь: переливание требовалось проводить быстро, а везти раненого до тылового госпиталя – просто невозможно. Тогда хирург и трансфузиолог Владимир Шамов впервые организовал передвижные станции переливания крови. Мобильные лаборатории работали по всей линии фронта.

Однако донорская кровь – вещь капризная: она быстро портится и нуждается в особых методах хранения. До войны ученые пришли к выводу, что лучший способ ее хранения – это заморозка. Но в условиях боевых действий реализовать такое решение оказалось затруднительным.

Выход из ситуации нашел биохимик Сергей Северин – он разработал рецептуру раствора, продлевающего срок хранения крови. В состав жидкости-консерванта входила глюкоза. И именно она позволяла дольше сохранять эритроциты.

Согласно открытым данным, за все время войны донорами стали более 5,5 млн человек, которые сдали для фронта 1,7 млн литров крови. Другими словами, это почти 7 млн трансфузий (переливаний).

Не менее важным открытием стал тромбин, разработанный физиобиологом Борисом Кудряшовым. Препарат обладал впечатляющими свойствами: за 3-6 секунд он сворачивал вытекающую из раны кровь, формируя тромб и останавливая кровотечение.

Хирургия и реабилитация

Непросто приходилось и хирургам: совершенно новый по тем временам масштаб войны повлек за собой бесчисленное множество огнестрельных ранений. В таких условиях надо было не только спасти пострадавшего, но и как можно быстрее создать условия для его возвращения на фронт.

Тогда Бурденко настоял на использовании вторичного послеоперационного шва при поражении преимущественно мягких тканей. Суть новшества заключалась в следующем: первичный шов накладывался сразу после операции, вторичный же – спустя время, когда рана начала рубцеваться. Таким образом место ранения закрывалось повторно и способствовало более быстрому восстановлению бойца.

С свою очередь академик Юстин Джанелидзе создал особый метод операции, позволяющий сформировать функциональную культю при ампутации в области бедра, а также неспецифичные методы вправления вывихов плеча и локтевого сустава.

Особого внимания заслуживает и имя Владимира Филатова. До войны им были разработаны новые методы трансплантации кожи и пересадки роговицы глаза. В период Великой Отечественной, будучи эвакуированным в Ташкент, он проводил многочисленные манипуляции, помогая бойцам с повреждениями глаз и утраченным зрением снова видеть.

Система управления

Но все эти открытия и новшества не смогли бы дать должного результата без слаженной системы управления военной медициной и смежными отраслями, которые обеспечивали ее функционирование. Также медикам были необходимы единые алгоритмы работы, четкая система сортировки пострадавших по степени тяжести ранений и многое другое.

Так, после 1940 года создается Главное военно-санитарное управление РККА. Спустя год были введены единые формы индивидуального учета раненых. Кроме того, в 1942 году на свет появляется единая Военно-полевая медицинская доктрина.

Ефим Смирнов, возглавлявший в те годы Главное военно-санитарное управление, провел большую работу по анализу организации медобеспечения войск, которая позволила исправить многие недочеты и ошибки. Например, раненых после первичной обработки должны были отправлять в профильные госпитали с четкой документацией, минуя промежуточные этапы.

Кроме того, исправлялись ошибки в организации маневра полевыми медицинскими учреждениями и ошибки в планировании медико-санитарного обеспечения наступательных операций.

На этом фоне большое внимание уделялось времени работы с ранеными: медицинская службы была обязана доставить пострадавших в полковой медпункт в течение шести часов, а в медсанбат – не позднее 12 часов. При этом оптимальным для медсанбата считался интервал от шести до восьми часов. Далее пострадавшего доставляли в полевой госпиталь для возможной операции.

Далее, согласно поэтапному лечению, раненного могли перебросить либо в батальоны выздоравливающих легкораненых, либо глубже в тыл для серьезного лечения. Для эвакуации раненных активно создавались постоянные военно-санитарные поезда, самолеты санавиации, речные суда.

Остро стоял и вопрос кадров. Основной «кузницей» специалистов в период войны стала Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, где прошли подготовку более 1,8 тыс. военных врачей. Всего за годы войны вузы страны выпустили и предоставили фронту более 65 тыс. медиков разных специальностей. Именно они – вместе с учеными – и вносили свой вклад в приближение Победы.

Теги: медицина , День Победы , Великая Отечественная война , Вторая мировая война