Академик Андрей Зализняк известен не только своими открытиями, но и тем, что боролся с альтернативной историей. В день рождения лингвиста рассказываем, как грамматика и берестяные грамоты стали его аргументами в спорах с лжеучеными

90 лет назад родился выдающийся лингвист и популяризатор науки Андрей Зализняк. Он описал грамматику русского языка, изучал историческую лингвистику и старославянский язык, стоял у истоков расшифровки новгородских берестяных грамот и доказал подлинность «Слова о полку Игореве». На ежегодных лекциях Зализняка о берестяных грамотах не оставалось пустых мест, а его смерть в 2017 году стала ударом для сообщества русскоязычных лингвистов. В день его рождения «Медуза» рассказывает, как научные интересы и открытия академика побудили его заняться борьбой с лженаукой.

90 лет назад родился выдающийся лингвист и популяризатор науки Андрей Зализняк. Он описал грамматику русского языка, изучал историческую лингвистику и старославянский язык, стоял у истоков расшифровки новгородских берестяных грамот и доказал подлинность «Слова о полку Игореве». На ежегодных лекциях Зализняка о берестяных грамотах не оставалось пустых мест, а его смерть в 2017 году стала ударом для сообщества русскоязычных лингвистов. В день его рождения «Медуза» рассказывает, как научные интересы и открытия академика побудили его заняться борьбой с лженаукой.

Глава первая, в которой Андрей Зализняк сражается с мельницами и иногда побеждает

Лекция академика Андрея Зализняка «О ложной лингвистике и квазиистории» на ежегодной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction-2011 продлилась ровно одну университетскую пару. Первый вопрос из зала, заметно волнуясь, задал слушатель в очках, с волосами до плеч:

Если позволите, вопрос такой, по поводу [Анатолия] Фоменко… Это не любитель. Всем известно, что это профессионал в своей области, очень известный и крупный математик…. Что, на ваш взгляд, могло его сподвигнуть на это?

Под «этим» слушатель подразумевал систему антинаучных взглядов, получившую название «Новая хронология». С 1980-х годов на волне перестройки идеи народовольца Николая Морозова о том, что мировая история сфальсифицирована и насчитывает куда меньше столетий, чем описано историками, получили новую жизнь. Согласно его же теории, античных цивилизаций вовсе не существовало, а на Руси находилась столица великой средневековой империи, подчинившей себе несколько континентов. В то, что казалось безумной теорией заговора, поверили многие. Только за 1990–2000-е годы Анатолий Фоменко, о котором спрашивал слушатель лекции, и его постоянный соавтор, математик Глеб Носовский, выпустили более 70 книг о «Новой хронологии». В 2009 году на DVD вышел «документальный» сериал, посвященный их теории, а в 2019-м в Ярославле даже открылся частный Музей «Новой Хронологии».

За это время идеями Фоменко успели заинтересоваться знаменитости и политики, от Эдуарда Лимонова до Гарри Каспарова. Ее обсуждали депутаты Госдумы, а сами создатели хронологии третьей главе книги Фоменко «Как было на самом деле…» приводятся два примера, когда Путин «доброжелательно, хотя и кратко, высказывался» о Новой хронологии. Первый связан с ответом на один из вопросов на ежегодной пресс-конференции президента в 2004 году. Второй относится к 2013 году и приводится со слов знакомого Фоменко, которого он называет «доверенным лицом Путина». В обоих случаях отзыв Путина якобы имел отношение к «открытиям» Новой хронологии о Куликовской битве. Сведения, приведенные Фоменко, выглядят крайне сомнительно.">слышали отголоски своей теории даже в речах Владимира Путина. Популярность альтернативной истории исследователи связывают с упадком доверия к официальным нарративам после краха СССР и чувством ресентимента, которое легло в основу как исторической, так и внешней политики путинизма, проводящейся под лозунгом восстановления исторической справедливости.

На ярмарке Non/fiction Зализняк долго отвечал на вопрос слушателя о том, что могло сподвигнуть математика Фоменко на создание «Новой хронологии». Он отмечал, что хронология — вряд ли продукт намеренной фальсификации или «жульничества»: скорее, дело в фанатичной вере Фоменко в «сверхценную» идею. В завершение Зализняк добавил, что в «Новой хронологии» «началось очень печальное развитие в сторону национализма» и в целом идеи, что «Россия владела всем миром».

Для Зализняка такой уровень политизированности в высказывании на околонаучный сюжет — почти что нонсенс. Коллеги и друзья, вспоминая о лингвисте, всегда подчеркивали, что он избегал участия в любой деятельности, хоть как-то связанной с политикой. «Он невероятно брезгливо относился ко всему, что не касалось науки или серьезных занятий», — говорил лингвист Игорь Мельчук в интервью автору первой книге Марии Бурас «Истина существует. Жизнь Андрея Зализняка в рассказах ее участников».">биографии Зализняка Марии Бурас. Одноклассник Зализняка и преподаватель литературы Леонид Никольский называл друга «абсолютно асоциальной фигурой». А этнолингвист Светлана Толстая добавляла, что Зализняк «вообще был не борец» и иногда его общественная пассивность воспринималась как «эгоизм».

Не меньше удивления на первый взгляд вызывает и сам интерес Зализняка к «Новой хронологии». Знаменитый лингвист, автор «Грамматического словаря русского языка», специалист по берестяным грамотам и русскому ударению доклад «Лингвистика по А. Т. Фоменко» и одноименную статью (дважды: 1, 2). Затем, в 2010 году, написал книгу «Из заметок о любительской лингвистике» и выступал с публичными лекциями. ">посвятил много времени опровержению лженаучной теории. Дело в том, что многое в ней строится на народной этимологии — попытках интуитивно восстановить происхождение тех или иных слов. В рамках «Новой хронологии» из таких предпосылок выводятся заключения поразительного масштаба. Например, согласно Фоменко, этрусская древняя цивилизация возникла лишь в XIV веке — благодаря русским. А имя «этрусская» она получила потому, что «это русская цивилизация». Более того, следуя теории Фоменко, те самые русские-этруски основали и Рим, что объясняется так: если прочитать слово «Рим» справа налево, то получится русское слово «мир» — самое подходящее название для вечного города, столицы великой цивилизации.

Попытки приверженцев «Новой хронологии» построить квазинаучную конструкцию на псевдолингвистических основаниях противоречила всему, чем занимался Зализняк. Свою гражданскую ответственность он видел в том, чтобы не допустить подмены научных принципов спекулятивными теориями, сохранить авторитет и значимость науки.

Такая приверженность ученого борьбе за истину удивляла ближайшего коллегу и сподвижника Зализняка «Древнерусские берестяные грамоты» и «Древнерусская эпиграфика».">Алексея Гиппиуса. «Мне казалось, что он слишком много на это затрачивает усилий, — вспоминал Гиппиус, — на борьбу с тем, с чем спорить бессмысленно, с противником, которому все равно ничего не докажешь. А всем остальным и доказывать ничего не нужно. Потому что у всей этой фоменковщины была и будет своя аудитория, с которой все равно ничего не сделаешь. А для нормальной публики, готовой воспринимать настоящее знание, нужно именно это знание, а не разоблачение очевидной фальшивки».

Но если взглянуть на весь путь Зализняка не с таких строго лингвистических позиций, становится понятно, насколько естественным был его интерес к «Новой хронологии».

О работах Андрея Зализняка

Глава вторая, в которой главный герой демонстрирует суперспособности

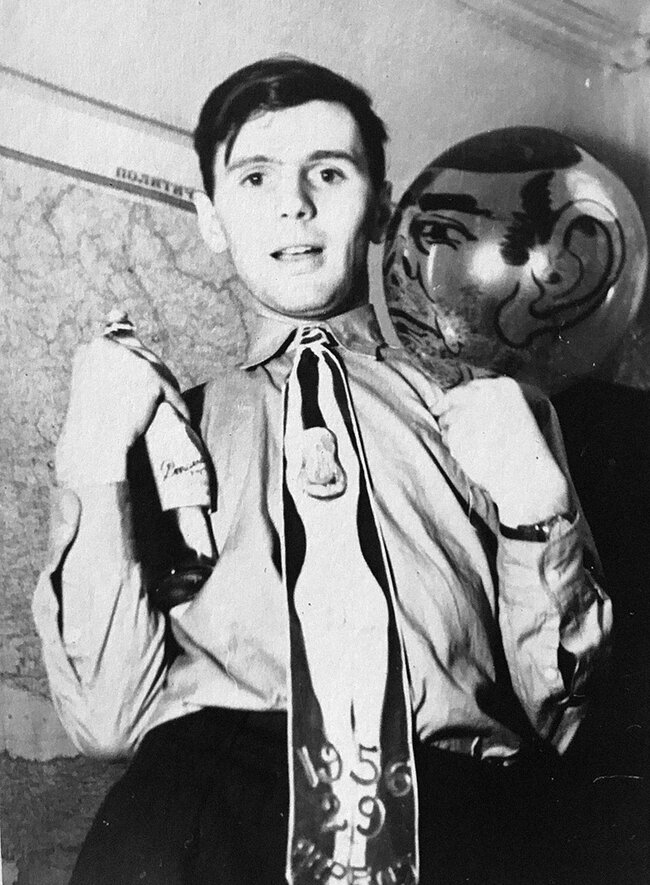

В 1946 году 11-летнего Андрея Зализняка отправили из голодной послевоенной Москвы к родственникам в Беларусь — «подкормиться». Выйдя из вагона в деревне под Брестом, мальчик увидел табличку с названием станции. «Надпись Orańczyce пронзила — латинскими буквами — меня настолько, — вспоминал он много лет спустя, — что лето мое прошло под знаком желания знать все про эти буквы, про этот язык». В пятом классе, по воспоминаниям матери Татьяны Крапивиной, он взял с собой в пионерский лагерь англо-русский словарь, читал его там — и выучил. А с 13 лет начал скупать «все грамматики всех языков, которые мог купить».

В 1950-м году, играя в футбол, Зализняк получил сотрясение мозга, и ему прописали постельный режим. Лингвист вспоминал, что «полежал так полдня, полежал день… А потом взял грамматику французского языка» — и выучил, как и англо-русский словарь.

Специализацией Зализняка на романо-германском отделении филфака МГУ, куда он поступил в 1952 году, были шведский и английский языки, а в студенческих работах он исследовал фонетику древнеанглийского. Однако именно благодаря знанию французского, выученного в юности, его выбрали для поездки по обмену во Францию. Оказавшись в Париже, он начал преподавать русский язык студентам престижной Эколь Нормаль, и когда перед юным лингвистом встала необходимость объяснить категорию склонения, которой во французском языке нет, он составил небольшой словарь и написал к нему очерк русской грамматики.

Вернувшись в Москву из Парижа в 1957 году, Зализняк стал все сильнее погружаться в русистику. В 1960 году он перешел на работу в Институт славяноведения РАН. Там он вскоре присоединился к новообразованному Сектору структурной типологии, который возглавлял Владимир Топоров. На фоне идеологического контроля властей за гуманитарными областями знания, включая языкознание, сектор даже по оттепельным меркам считался научным оазисом.

В этот момент в научной среде возрождался интерес к «Искусство как прием» Шкловского и «Как сделана „Шинель“ Гоголя» Эйхенбаума.">формальной школе и точным методам в литературоведении, формировалась новая наука о знаках — семиотика. Все это увлекало и Зализняка. В те годы он даже сделал доклад о правилах дорожного движения как языковой системе. Лингвист Николай Перцов так вспоминал выступление Зализняка: «Я подумал: „Что же это такое? Лингвист молодой, которого Шиханович нам рекомендует, занимается такими странными вещами! <…> Я уже знал немножечко о его выдающихся успехах на ниве изучения языков, но первое впечатление — двойственное: замечательный, интересный молодой человек, но почему я должен знакомиться с тем, кто говорит о такой странной вещи?!“». Одновременно с этими экспериментальными — по меркам того времени — исследованиями Зализняк продолжал заниматься начатыми еще во Франции описанием и систематизацией русской грамматики.

Им была посвящена и его кандидатская диссертация, которая произвела на оппонентов такое сильное впечатление, что по их рекомендации 30-летнему диссертанту сразу присвоили степень доктора наук, минуя статус кандидата. Уже через два года после защиты эта работа — «Русское именное словоизменение» — вышла отдельным изданием и быстро была признана классикой русистики. Следующим шагом стало издание «Грамматического словаря русского языка» (1977) — первого полного описания всех грамматических форм для почти ста тысяч слов русского языка. Все данные для словаря Зализняк собирал вручную и записывал на карточках, которые хранил в «четырех хлебных лотках, раздобытых в соседней булочной; в каждый входило по 25 тысяч карточек из тонкой бумаги», — сообщал он сам в предисловии.

Для неспециалистов этот словарь выглядит крайне непривычно. Слова в нем идут не по алфавиту, а после каждого слова стоит необычный символ вроде ж 3b÷ или св 11b ◑III. Этими символами обозначаются типы изменения, из которых почти нет исключений: если упрощать, то вместо привычных трех склонений система Зализняка предлагает целых 50.

Спустя годы словарь Зализняка лег в основу поисковых систем на русском языке и автоматической проверки орфографии. Например, когда текстовые онлайн-редакторы подчеркивают слово с опечаткой красной волнистой линией, а поисковик в ответ на запрос выдает искомое слово во всех грамматических формах, это происходит именно потому, что Зализняк классифицировал почти все возможные варианты изменения слов.

Глава третья, в которой Андрей Зализняк находит клад

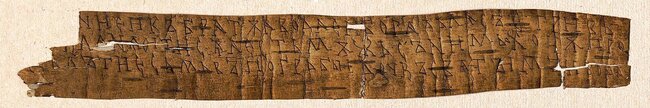

Если материал, необходимый для описания грамматики современного русского языка, был изначально доступен ученым в полном объеме, то материалы для следующего исследования Зализняка нужно было буквально доставать из-под земли. Берестяные грамоты, памятники древнерусской письменности, позволили лингвисту сформировать представление о живой повседневной речи людей XI—XV веков.

Когда в начале 1980-х Зализняк присоединился к изучению новгородских грамот, в распоряжении ученых было всего около 600 фрагментов березовой коры с текстом, найденных во время археологических раскопок. Эти обрывочные тексты в большом количестве сохранились в Великом Новгороде — благодаря особенностям его болотистой почвы. К 2025 году археологи обнаружили уже более 1250 грамот, а география находок расширилась.

В советское время многие филологи скептически относились к берестяным грамотам. Считалось, что они написаны неграмотными людьми, содержат множество ошибок и не представляют большой ценности для истории языка. Однако Зализняку часто удавалось увидеть систему там, где другие видели хаос и бессмыслицу.

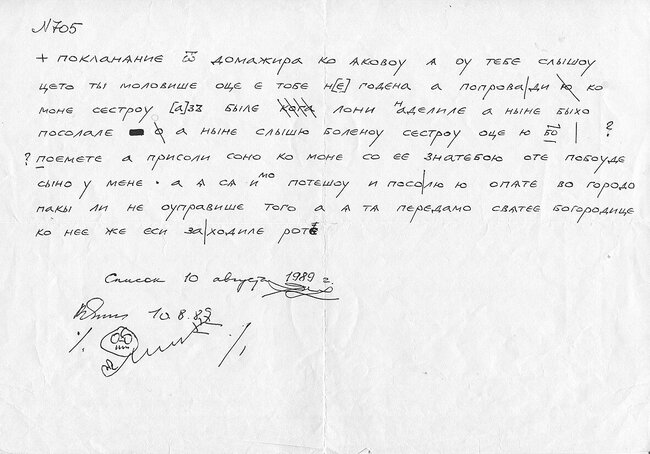

Чтение грамот осложнялось не только тем, что каждый из древних авторов по-своему процарапывал буквы и символы на коре, но еще и тем, что люди того времени не делили текст на слова, то есть не использовали пробелы. Для понимания текста грамоты ученым приходилось угадывать утраченные буквы на месте разрывов и трещин бересты, самим определять границы слов. Кроме того, правила орфографии, которым следовали в Новгороде, отличались от принятых в других городах, например Киеве, Рязани или Москве. Подобные отступления от «нормы» до Зализняка воспринимались исследователями как ошибки, и это вело к неверной трактовке содержания. Благодаря работе Зализняка значение многих грамот было пересмотрено.

Перевод, согласно данным ресурса «Грамоты.ру»: Поклон от Домажира Якову. Я слышу, что ты говоришь (т. е. мне прочтено твое послание). Если она тебе не угодна, то отошли сестру ко мне. Я в прошлом году [ее] наделил (т. е. выделил ей в надел какое-то имущество), а теперь я бы [ее наделок] послал. А теперь я слышу (= ты мне сообщил), что сестра больна. Если ее Бог приберет, то пришли сына ко мне с ее «знатьбой», пусть он побудет у меня за сына и я им утешусь, а потом отошлю ее («знатьбу») обратно в город. Если же не исполнишь этого, то я тебя предам святой Богородице, перед которой ты приносил роту (клятву).

В расшифрованных берестяных грамотах Зализняк и его коллеги увидели потенциал: эти записи были невероятно ценным источником знаний о жизни и речи новгородцев XI—XV веков. Оказалось, что грамотой тогда владели люди из самых разных слоев населения, а женщины того времени обладали юридическими правами. При помощи бересты и писáла одни признавались в любви, другие спорили из-за наследства, третьи обсуждали сбор налогов и вызывали друг друга в суд, а дети учили азбуку и рисовали картинки.

Исследуя грамоты, которые задокументировали срез живого языка XI—XV веков, Зализняк показал, что на Руси изначально существовали два главных диалекта: тот, на котором говорили в Новгороде, и тот, который использовали почти все остальные восточные славяне. Лингвисты долгое время предполагали, что современный русский язык возник из этого «общего» для восточных славян диалекта. Распространялся этот диалект в том числе благодаря тому, что Московское княжество (а затем царство) подчиняло себе все новые и новые территории. Однако Зализняк продемонстрировал, что современный русский язык — не наследник единой древней традиции, а результат слияния двух разных древнерусских диалектов, то есть следствие компромисса, договора, взаимодействия и смешения разных культур и говоров. Это открытие показало, что современная языковая культура россиян — результат скорее диалога между регионами, чем диктата Москвы.

Как проходили знаменитые лекции Зализняка

Глава четвертая, в которой истина существует

Наверное, самое значимое научное достижение Зализняка, о котором знают даже те, кто далек от изучения грамматики русского языка и его истории, связано с вопросом о подлинности «Слова о полку Игореве». Несмотря на то, что «Слово…» начали изучать в гимназиях еще в середине XIX века, споры о его подлинности продолжались с начала XIX века до 2000-х годов.

Впервые исследователи познакомились с этим текстом в конце XVIII века, когда по инициативе Екатерины II археографы и епархиальные власти собирали по монастырям рукописи для публикации летописей. Эта инициатива была частью подготовки к написанию истории российского государства. На манускрипт обратил внимание историк и собиратель рукописей граф Алексей Мусин-Пушкин. В 1800 году он издал обнаруженную рукопись, а сам манускрипт оставил у себя. В московском пожаре во время Отечественной войны 1812 года оригинал сгорел, это послужило причиной сомнений в подлинности текста.

В XIX веке идею о позднем происхождении «Слова» выдвигали историк Михаил Каченовский и журналист, востоковед и полиглот Осип Сенковский. В советские годы одним из самых активных сторонников этой гипотезы был историк русского средневековья Александр Зимин. Он считал текст стилизацией, созданной в XVIII веке. В это же время филолог Петр Калайдович, литературовед Дмитрий Лихачев и лингвист Роман Якобсон настаивали на его древнерусском происхождении. Доказательства в пользу подлинности находили в особенностях языка и параллелях с «Задонщиной» — памятником древнерусской литературы XIV века, рассказывающем о Куликовской битве. Скептики же, включая французского слависта Андре Мазона, указывали на возможные анахронизмы и элементы литературного подражания. Советская официальная наука послевоенного периода считала «Слово…» подлинным, однако принципиально новых весомых доказательств не приводила.

При работе со «Словом» Зализняк опирался не только на лингвистические методы, но и на хронологию развития науки о языке. Его аргументы в пользу подлинности текста утраченной рукописи убедили и научное сообщество, и широкую аудиторию. Для создания такого рода мистификации, объяснял Зализняк, автору потребовался бы научный аппарат, недоступный человеку, жившему в XVIII веке, а также знания о правилах древнерусской грамматики и синтаксиса, выведенные учеными только много десятков лет спустя. Получается, что создатель подделки должен был самостоятельно совершить множество открытий, описать принципы строения древнерусской грамматики, но сохранить свои открытия в тайне и использовать их только для того, чтобы создать невероятно точную и грамматически корректную фальсификацию.

Этот вывод Зализняк сделал, основываясь на ключевом наблюдении: в тексте «Слова…» соблюдены аутентичные грамматические принципы. Кроме того, анализ Зализняка показал, что структура предложений в «Слове…» архаичнее, чем в «Задонщине», которая, таким образом, не могла служить основой для мистификации.

Разбирая аргументы за и против версии о фальсификации «Слова…», ученый игнорировал политический аспект этой задачи. Вопрос о подлинности «Слова…» в советское время лежал в рамках борьбы буржуазной идеологии с социалистической. Политический пафос произведения делал его удобным текстом для пропаганды централизации власти, поэтому гипотезы о фальсификации или мистификации фактически подвергались цензуре.

Выступая с речью на вручении Солженицынской премии в 2007 году, Зализняк заявил: «Во мне есть некоторый патриотизм, но скорее всего такого рода, который тем, кто особенно много говорит о патриотизме, не очень понравился бы». Премию Зализняку присудили «за фундаментальные достижения в изучении русского языка, дешифровку древнерусских текстов; за филигранное лингвистическое исследование первоисточника русской поэзии „Слова о полку Игореве“, убедительно доказывающее его подлинность». В этой формулировке не нашлось места разоблачению «Новой хронологии», но для академика этот труд был не менее важен, чем строго «научные» достижения. Поэтому в той же речи он напрямую связал свою работу над доказательством подлинности «Слова» с разоблачением теории Фоменко:

Попытка раскопать истину из-под груды противоречивых суждений в вопросе о «Слове о полку Игореве» была также в значительной мере связана с более общими [моими] размышлениями о соотношении истины и предположений в гуманитарных науках — размышлениями, порожденными моим участием в критическом обсуждении так называемой «новой хронологии» Фоменко.

Чаще всего из этого выступления цитируют другую фразу академика: «Истина существует, и целью науки является ее поиск». Исследования Зализняка в буквальном смысле обеспечили возможность искать истину — заложив основы функционирования поисковых систем в русскоязычном интернете. Лингвист показал, что доверие к источникам, которые другим кажутся не стоящими внимания, открывают возможности для демократизации не только науки, но и представлений человека о языке и его истории.

Отрывок из книги академика Зализняка

«Медуза»