Zones à faibles émissions : au-delà de verdir l’automobile, un levier vers les mobilités durables

Une étude récente menée dans l’agglomération grenobloise déconstruit le paradoxe français des ZFE et montre que la frange de la population impactée sans alternative est très faible.

Les zones à faibles émissions (ZFE) cristallisent la controverse en France, alors que leur suspension est discutée à l’Assemblée nationale. Souvent présentées comme un outil permettant de verdir le parc automobile, potentiellement aux dépens des populations défavorisées résidant en périphérie, elles sont avant tout un levier permettant le développement des mobilités durables. Une étude récente menée dans l’agglomération grenobloise montre que la frange de la population impactée sans alternative est très faible et qu’elle pourrait bénéficier de mesures d’accompagnement ciblées.

Plusieurs centaines de zones à faibles émissions (ZFE) existent en Europe. Leurs bénéfices sanitaires sont avérés, avec notamment une réduction des maladies cardiovasculaires liées à la pollution atmosphérique. Pourtant, en France, alors que la pollution aux particules fines de diamètre inférieur à 2,5µm (PM2,5) et celle due aux oxydes d’azote (NOx) causent, pour la première, près de 40 000 et, pour la deuxième, 7 000 morts prématurées par an, le Parlement envisage de revenir sur les ZFE.

Les classes sociales les plus défavorisées sont celles qui auraient le plus à gagner de la lutte contre la pollution. En effet, elles sont les plus exposées à de forts niveaux de pollution de l’air.

Pourtant, les ZFE sont souvent considérées comme socialement injustes pour ces populations. Elles sont perçues comme un outil destiné à verdir le parc automobile en favorisant l’acquisition de véhicules récents, jugés plus propres. Comme les véhicules plus récents sont plus coûteux, les ménages aux revenus modestes, qui possèdent plus de voitures anciennes, se trouvent davantage pénalisés a priori.

Nos recherches invitent à dépasser cette vision. Les zones à faibles émissions constituent avant tout un levier permettant de développer les mobilités durables, tout en répondant aux améliorant les enjeux sanitaires liés à la qualité de l’air. Cela en fait un pilier pour la transformation de nos mobilités urbaines, et invite à repenser notre dépendance à la voiture individuelle, source de multiples nuisances.

Outre la pollution de l’air et ses effets sanitaires, l’usage massif de la voiture individuelle génère du bruit, contribue à la sédentarité (facteur d’obésité) et accapare l’espace public. Il en résultat un cercle vicieux bien connu : plus on lui réserve d’espace, plus les alternatives deviennent limitées et plus les habitants en sont dépendants.

Promouvoir le report modal plutôt que de verdir l’automobile

La vision des ZFE consistant en un dispositif de verdissement du parc automobile domine les débats qui passent ainsi à côté de l’essentiel.

Les ZFE peuvent être bien plus que cela, car il existe d’autres manières de s’adapter aux restrictions imposées par une ZFE que l’achat d’un véhicule conforme : changer son mode de transport (prendre les transports en commun, le vélo, marcher), adapter ses horaires de déplacement, voire modifier certaines destinations, sont autant de solutions souvent réalistes.

L’étude que nous avons menée sur l’agglomération grenobloise a quantifié les capacités d’adaptation des ménages à cette ZFE. Pour cela, nous nous sommes plongées dans l’enquête « Ménages mobilité grande région grenobloise » (EMC2) qui répertorie les déplacements (origine et destination de chacun des déplacements, modes de transport, motif de déplacement et équipements) d’un échantillon représentatif de la population du territoire.

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

Nous avons comparé, pour chaque mode de transport, les caractéristiques (distance, mais pas seulement) des déplacements et notamment des boucles de déplacement (ensemble des déplacements réalisés entre un départ du domicile et un retour au domicile). Nous avons considéré que les déplacements et chaînes de déplacements effectués en voiture qui avaient les mêmes caractéristiques que celles d’autres déplacement effectués avec d’autres modes étaient reportables vers ces modes.

Nous avons également examiné les motifs de déplacement (déplacements domicile-travail, courses, loisirs, rendez-vous médicaux…). L’enjeu étant d’évaluer si certaines destinations, au sein du périmètre de la ZFE, étaient substituables à d’autres en dehors de la ZFE.

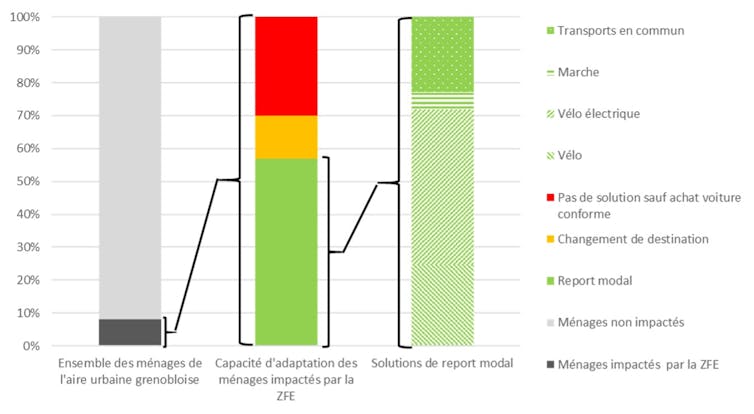

Premier résultat : seuls 8 % des ménages de l’agglomération sont impactés par la ZFE, c’est-à-dire ayant une voiture avec une étiquette CritAir non conforme et des déplacements dans le périmètre de la ZFE.

Pour ces ménages impactés, deux solutions peuvent être envisagées. D’abord le report modal pour 57 % d’entre eux, avec un potentiel extrêmement élevé du vélo conventionnel ou électrique, puis le changement de destination pour 13 % des ménages. Au-delà de l’amélioration de la qualité de l’air que ce report modal génèrerait, l’impact sanitaire lié à l’activité physique (marche, vélo ou même marche liée aux transports en commun) est considérable. Au niveau de l’agglomération grenobloise, nous montrons qu’au moins 300 décès prématurés par an pourraient être évités. Surtout, l’essentiel de ce gain ne vient pas tant de la baisse de la pollution que de l’augmentation de l’activité physique au quotidien.

Au final, seuls 30 % des 8 % de ménages impactés sur la totalité de l’agglomération (soit environ 2 % des habitants) n’ont pas d’autre solution que l’achat d’une voiture pouvant rouler dans la ZFE. En considérant le niveau de revenu de ces ménages, ils ne sont que 0,4 % de l’agglomération (soit environ de 300 à 1 500 personnes sur 826 000 habitants) à se retrouver dans l’impasse de la dépendance à un vieux véhicule sans moyen financier d’en changer.

Ce constat est à la fois inquiétant et rassurant. Inquiétant, car ces personnes ne pourront rester sans aide. Et rassurant, car le nombre de ménages concerné est finalement faible, et il est possible de mettre en place des aides financières ciblées pour ces ménages sans remettre en cause l’ensemble de la politique ZFE.

Ces proportions sont certes spécifiques à la situation grenobloise, mais elles montrent que l’adaptation des villes est possible, surtout si celles-ci sont bien accompagnées.

Le paradoxe de l’acceptabilité

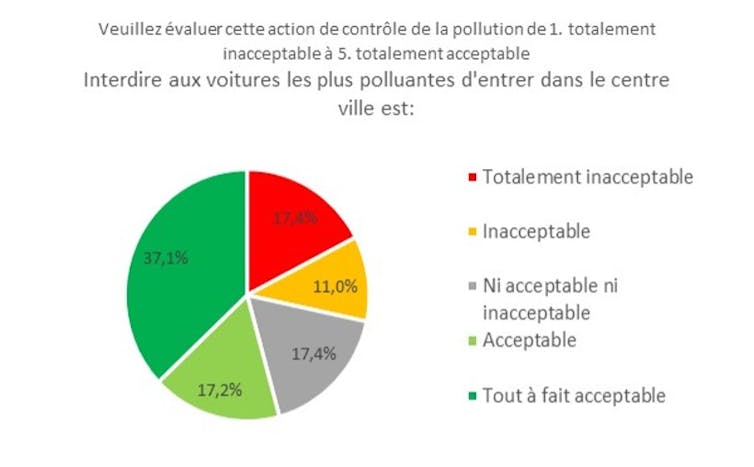

Un argument souvent avancé pour justifier de l’abandon des ZFE est leur manque d’acceptabilité dans la population.

Contrairement à l’image véhiculée d’une fronde généralisée, nos travaux basés sur un échantillon représentatif de la population dans la métropole grenobloise montrent que seule 1 personne sur 4 y est opposée. Comprendre : les trois quarts de la population sont soit favorables, soit neutres et plus d’un tiers se dit même « très favorable » à cette mesure.

Cet état de l’opinion révèle un paradoxe : une majorité est prête à accepter des restrictions de circulation, pourvu qu’elles soient efficaces et équitables, tandis qu’une minorité cristallise l’attention médiatique.

Nous avons alors cherché à identifier et à mieux comprendre les tenants et aboutissants de l’acceptabilité des ZFE. Or, résultat surprenant tout autant qu’instructif, il ressort de l’analyse que ce n’est pas tant le fait d’être impacté ou non par la ZFE qui détermine en premier lieu son niveau d’acceptabilité, mais avant tout les perceptions individuelles sur l’impact de la ZFE sur l’environnement, sur la santé publique, sur la mobilité et sur la justice sociale.

Certaines mesures d’accompagnement peuvent toutefois améliorer ce niveau d’acceptabilité :

ces mesures peuvent favoriser le report modal vers les transports en commun (développement de nouvelles lignes, parking relais…), éventuellement en jouant sur leur accessibilité financière (ticket unique, tarifs plus bas) ;

elles peuvent aussi inciter au report modal vers le vélo (développement de nouvelles infrastructures dédiées).

Il peut s’agir d’aides financières pour s’acheter une voiture conforme à la ZFE,

ou de l’introduction de dérogations pour certaines catégories d’automobilistes,

enfin, la création d’un service offrant des conseils personnalisés en fonction des situations peut aider à mettre en œuvre les solutions de report modal.

Le profil des partisans et des opposants

Notre travail révèle une très forte hétérogénéité de la perception de l’utilité de ces mesures, à la fois au sein des partisans à la ZFE et au sein de ses opposants.

Tout d’abord au sein des opposants, un profil se distingue. Il s’agit de personnes que l’on pourrait considérer comme réfractaires idéologiques, opposées par principe à toute forme de restriction de l’automobile, qui considèrent qu’aucune mesure d’accompagnement n’est utile. Quoi que l’on fasse, ces personnes resteront opposées aux ZFE.

Par contre, on retrouve chez les opposants un autre profil de personnes qui considèrent que certaines mesures d’accompagnement sont utiles : parking relais combinés à des transports collectifs renforcés, aides pour changer de véhicule ou de mode de transport, dérogation pour les commerces de centre-ville, par exemple. Ces personnes seraient susceptibles de mieux accepter la ZFE si ces mesures étaient mises en œuvre. Il s’agit donc d’une cible à privilégier pour les décideurs publics.

Parmi les partisans aussi, on distingue plusieurs profils. D’un côté, les personnes convaincues à la fois par l’utilité de la ZFE et les mesures d’accompagnement proposées pour en limiter les impacts en termes de justice sociale et pour favoriser le report modal.

Enfin, certaines personnes favorables à la ZFE pourraient ne plus la soutenir si trop de dérogations vers les automobilistes venaient amputer l’ambition environnementale et sanitaire de la ZFE.

Des ZFE socialement justes qui aident à développer les mobilités durables et actives

Si l’on souhaite pérenniser et généraliser les ZFE en France, les stratégies d’accompagnement devront donc être savamment dosées.

La priorité principale est d’expliquer et d’informer. Il est essentiel de montrer concrètement l’impact de la pollution sur la santé (mortalité, maladies chroniques) et comment les ZFE, dans le cadre d’un ensemble de mesures, peuvent améliorer la vie quotidienne de tous.

Le deuxième pilier doit être l’équité. Pour que la ZFE soit comprise comme juste, il faut accompagner les ménages modestes qui pourraient souffrir des restrictions de circulation. Cela passe bien sûr par des aides financières ciblées, mais aussi par le développement d’alternatives fiables : transports publics fréquents et abordables, pistes cyclables et trottoirs sécurisés, covoiturage organisé, autopartage, ainsi qu’une certaine flexibilité. Des dérogations permettant à chacun de se rendre dans la ZFE, par exemple, une fois par semaine, comme à Montpellier, ou pour les petits rouleurs, comme à Grenoble, faciliteront l’acceptabilité du dispositif tout en n’impactant son efficacité environnementale que de façon marginale.

Après l’abandon du plan vélo, des primes à l’achat du vélo électrique et le rabotage du budget consacré au leasing social des voitures électriques, que resterait-il des politiques de mobilité durable si les ZFE venaient à disparaître ?

Face à l’urgence sanitaire et climatique, les ZFE doivent constituer la pierre angulaire d’un vaste programme visant à repenser notre mobilité pour nous guérir de la dépendance à la voiture individuelle. Nos recherches montrent justement que des alternatives existent, et que celles-ci pourraient permettre de concilier objectifs environnementaux, sanitaires et sociaux, sans pénaliser les ménages les plus vulnérables.![]()

Sandrine Mathy a reçu des financements de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) et de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR).

Carole Treibich et Hélène Bouscasse ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

/2025/05/01/075-chobeaux-1maylabo240501-npc4u-1-6813819b7dd76069213705.jpg?#)

/2025/05/01/080-hl-epays-2468424-6813977623919356121173.jpg?#)