PJL simplification : déréguler l’IA, accélérer sa fuite en avant écocide

Ce soir ou demain seront examinés les amendements à l’article 15 du projet de loi « simplification » de la vie économique. La Quadrature du Net, en lien avec le collectif Le Nuage était sous nos pieds et les…

Ce soir ou demain seront examinés les amendements à l’article 15 du projet de loi « simplification » de la vie économique. La Quadrature du Net, en lien avec le collectif Le Nuage était sous nos pieds et les membres de la coalition Hiatus, appelle à sa suppression, et avec beaucoup d’autres actrices et acteurs de la société civile ainsi que des représentant·es politiques, à l’instauration d’un moratoire sur les gros data centers. Participez à cette bataille en vous rendant sur notre page de campagne !

Que prévoit l’article 15 ?

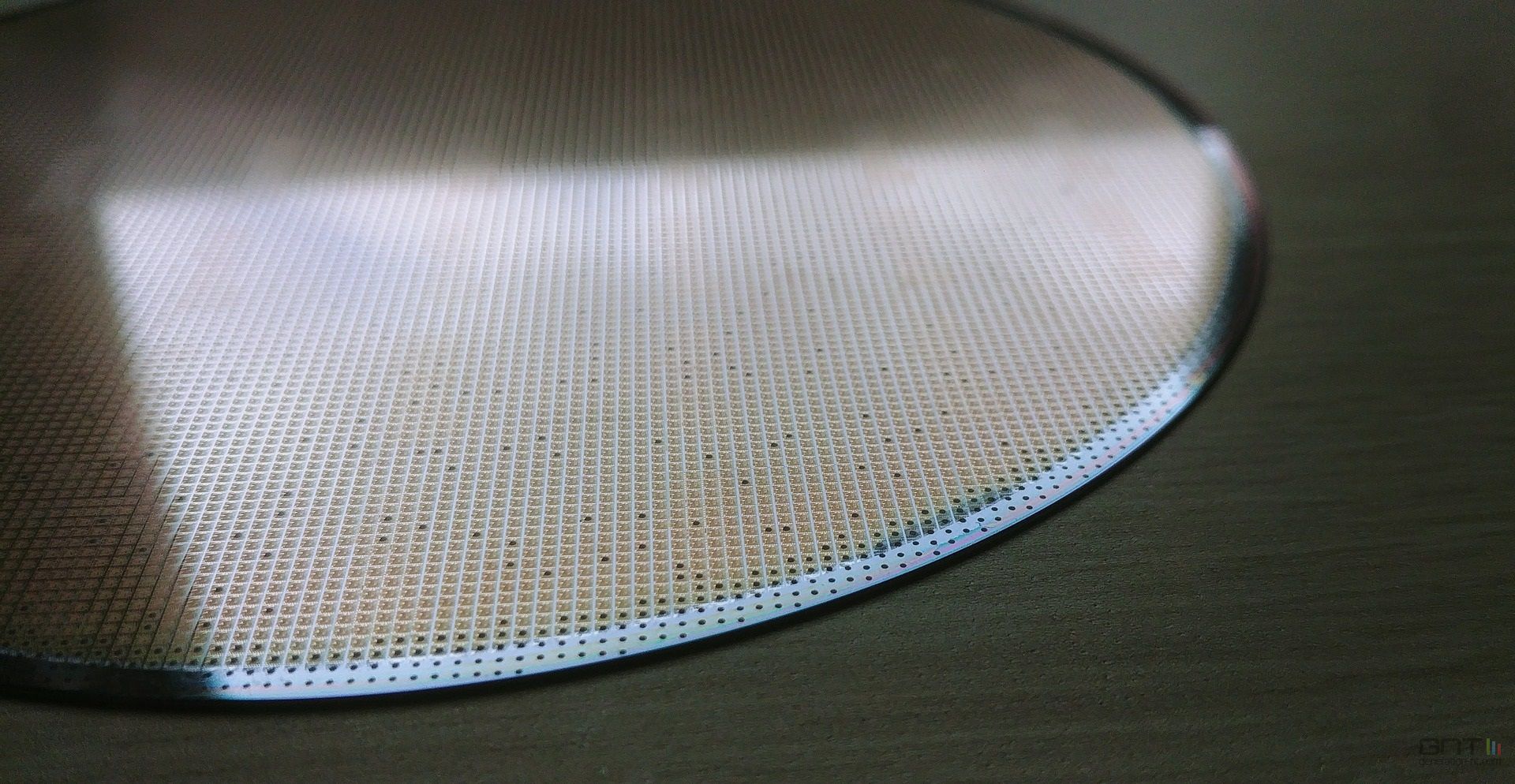

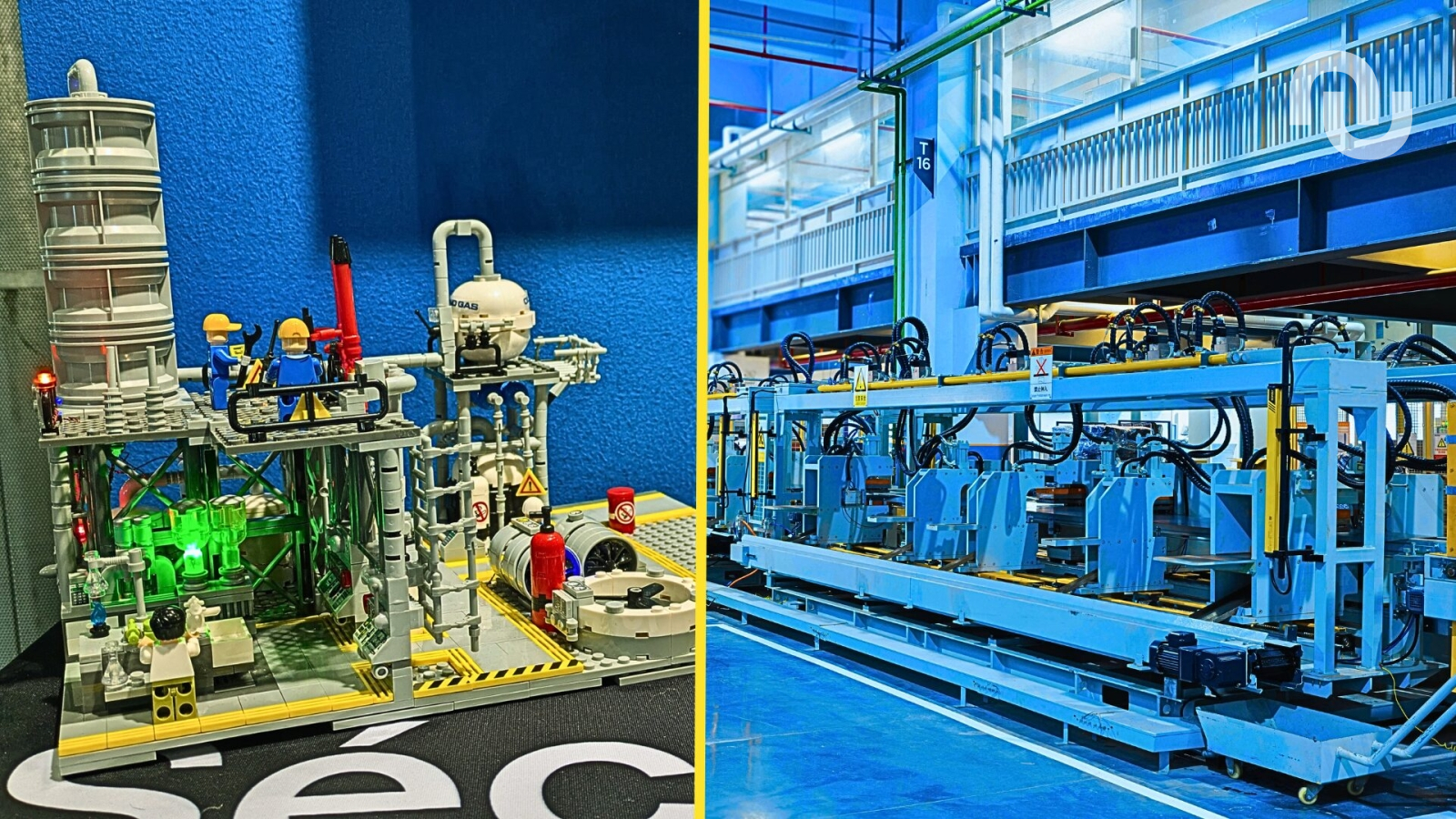

L’article 15 du projet de loi, relatif aux centres de données, s’inscrit parfaitement dans cette sombre histoire : il autorise le gouvernement à octroyer aux projets de construction de très gros data centers, extrêmement impactants sur le plan environnemental, un statut issu de la loi de 2023 sur l’industrie verte : le label « projet d’intérêt national majeur » (PINM). D’après le gouvernement, ce statut pourra être octroyé aux data centers d’une surface comprise entre 30 et 50 hectares (soit jusqu’à 71 terrains de foot) !

Avec ce statut PINM, les multinationales de la tech et les fonds d’investissements qui les soutiennent se verraient assistés par le gouvernement pour imposer les data centers aux communes : l’État prendrait alors la main sur les compétences des collectivités locales relatives à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire, en menant lui-même la réécriture des plans locaux d’urbanisme afin de les adapter aux projets concernés. Les procédures de consultation du public seraient encore allégées. Enfin, l’État pourrait accorder des dérogations aux réglementations environnementales, notamment celles relatives aux espèces protégées. En d’autres termes, l’État pourrait court-circuiter les règles existantes au nom de la « simplification » et « l’innovation » et imposer la construction de data centers polluants à des communes.

Déréguler la tech

La loi « simplification » marque donc une étape fondamentale dans la dérégulation de l’IA, le tout au service de l’industrie de la tech et dans le contexte d’une bulle spéculative autour des data centers et d’une rivalité géopolitique croissante entre les puissances impérialistes de ce monde.

Lors du sommet relatif à l’IA organisé par la France en février dernier, la couleur était clairement affichée. Dans son allocution, Emmanuel Macron affirmait : « Si on régule avant d’innover, on se coupera de l’innovation ». Le vice-président étasunien techno-réactionnaire JD Vance, qui avait fait le déplacement à Paris, n’avait pas caché sa satisfaction : « Je suis content de voir qu’un parfum de dérégulation se fait sentir dans nombre de discussions », avait-il déclaré lors de son allocution.

En réalité, dès 2023, la France avait fait des pieds et des mains au niveau de l’Union européenne pour faire primer la sacro-sainte « innovation » sur les droits humains, dans le cadre des négociations sur le règlement IA. Aiguillée par l’ancien ministre Cédric O devenu lobbyiste en chef de la tech française, et à force de coups de pressions voulus par Emmanuel Macron, Paris était parvenu à convaincre ses partenaires européens de privilégier une approche moins-disante. Ces renoncements se sont particulièrement fait sentir sur le front des IA policières, avec la légalisation de la reconnaissance faciale en temps réel et un certain nombre d’exceptions réservées aux forces de police et autres services de renseignement.

Dans le même temps, toujours au nom de l’IA, on multipliait les dispositifs dérogatoires au droit, par exemple via des mécanismes de « bacs-à-sable réglementaires ». Et c’est désormais le RGPD que certains aimeraient détricoter pour « libérer » les IA censément « entravées » par les règles adoptées pour protéger le droit à la vie privée et les données personnelles. Loin de défendre les « valeurs » associées aux droits humains, sociaux et environnementaux, l’Union européenne s’enfonce dans un suivisme mortifère face à la Chine et les États-Unis, deux puissances engagées dans une course à l’IA.

La technocratie en marche

Au nom de la « simplification », l’article 15 du projet de loi débattu par l’Assemblée nationale poursuit ce mouvement de dérégulation en rognant cette fois sur les législations environnementales et le droit à la participation des citoyens concernant les projets de gros centres de données.

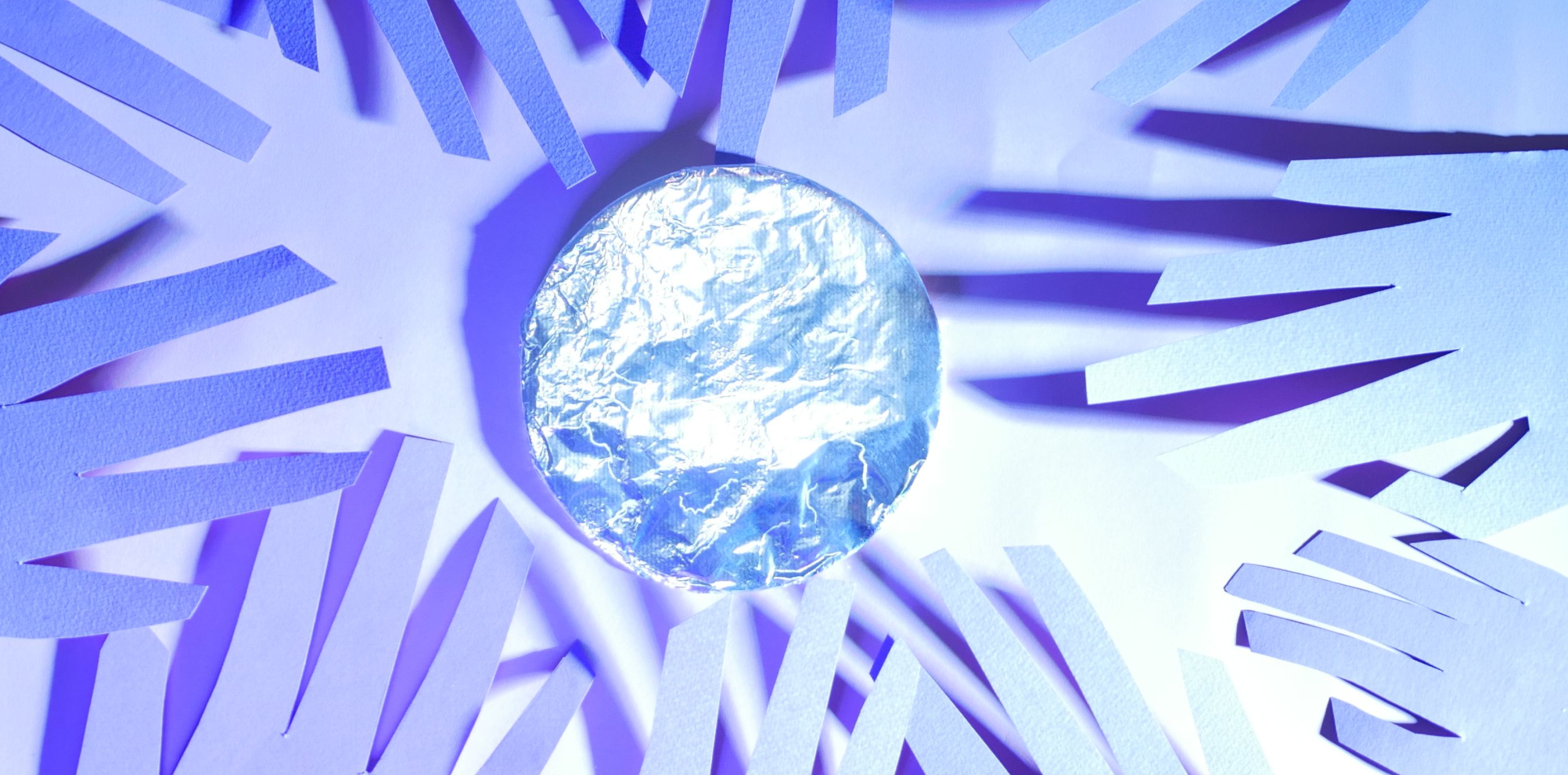

Parmi ces derniers, se trouvent les immenses data centers soutenus par le gouvernement français. Dans la perspective de développer ces infrastructures, ossature du numérique dominant, et d’accélérer l’accaparement des terres, des ressources foncières, minières, hydriques et l’exploitation des travailleur·euses qu’elles impliquent, nous voyons aujourd’hui des entreprises comme RTE, normalement garantes du service public de l’énergie vanter leur collaboration avec les multinationales étasuniennes du secteur, comme Digital Realty. Le bilan prévisionnel de RTE prévoit ainsi un triplement de la consommation d’électricité des data centers d’ici à 2035, soit autour de 4% de la consommation nationale.

Du côté du gouvernement, on voit dans les milliards d’euros d’investissements privés annoncés dans les data centers construits en France la confirmation du bien-fondé de sa politique de relance du nucléaire, quitte à passer sous silence les dangers et les grandes inconnues qui entourent ces programmes. Quitte aussi à engager une relance débridée de l’extractivisme minier et des prédations qui y sont liées, comme y encourage l’article 19 de ce même projet de loi « simplification ». Quitte, enfin, à museler les contestations, à s’asseoir sur le droit à la consultation du public et à rogner encore un peu plus sur les compétences de la Commission nationale du débat public, qui depuis des années demande à être saisie lors de la construction des centres de données.

À la clé, c’est d’abord l’impossibilité d’une politique de sobriété collective pour faire face aux crises sociales, climatiques et écologiques. Avec l’augmentation de la demande liée aux data centers, c’est aussi la perspective d’une explosion des prix de l’électricité, la précarité énergétique qu’elle suppose et des risques décuplés de conflits d’usage. Car, à la mesure de leurs moyens financiers, l’appétit des géants de la tech en électricité est insatiable. Il y a quelques jours, Eric Schmidt, ancien PDG de Google et émissaire de la Silicon Valley à Washington, l’admettait sans détour devant une commission du Congrès étasunien au sujet du développement de l’IA :

« Ce que nous attendons de vous [le gouvernement], c’est que nous [la tech] ayons de l’énergie sous toutes ses formes, qu’elle soit renouvelable, non renouvelable, peu importe. Il faut qu’elle soit là, et qu’elle soit là rapidement. De nombreuses personnes prévoient que la demande pour notre industrie passera de 3 % à 99 % de la production totale [d’électricité au niveau mondial] (…) ».

Aux États-Unis, de nombreux producteurs d’électricité s’apprêtent ainsi à rallumer des centrales à gaz ou au charbon, ou à retarder leur fermeture face à la consommation croissante des data centers. Technofascisme et carbofascisme vont indéniablement de pair.

Contre cette fuite en avant, il faut voter contre l’article 15 du projet de loi, et soutenir un moratoire sur les gros data centers, le temps que les conditions d’une maîtrise collective des infrastructures numériques puissent être posées. La balle est désormais dans le camp des parlementaires. Retrouvez notre pour contacter vos représentant·es à l’Assemblée et peser sur leur vote !

![[ENTRETIEN] « Seule la Russie peut réconcilier l’Inde et le Pakistan«](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/04/entretien-ecrit-del-valle-1-616x346.jpg?#)

/2025/04/29/000-32326eq-6810f182d6576370895970.jpg?#)