Mieux enterrer les défunts : le compostage, une nouvelle voie funéraire ?

C’est un nouveau type d’obsèques qui intéresse de plus en plus. En France, la « terramation » se heurte pour l’instant à des défis légaux et techniques qui ne semblent pas insurmontables, mais auxquels il faudra répondre.

C’est un nouveau type d’obsèques qui intéresse de plus en plus. En France, la « terramation » se heurte pour l’instant à des défis légaux et techniques qui ne semblent pas forcément insurmontables, mais auxquels il faudra répondre.

Pourra-t-on bientôt choisir d’être transformé en compost après notre mort ? Alors que la pratique du compostage funéraire, appelée terramation, se répand aux États-Unis et qu’elle est actuellement expérimentée en Allemagne, l’idée est à l’étude en France. Pour le moment, notre cadre juridique restreint les modes de sépulture aux deux seules pratiques citées dans la loi : l’inhumation et la crémation.

Mais cette apparente exclusivité cache en réalité une grande diversité de procédés et laisse ouverte la possibilité d’une évolution des pratiques funéraires.

Qu’est-ce que la terramation ?

La terramation, fusion de terra et transformatio qui renvoient respectivement aux idées de « surface au sol » et de « métamorphose », est un mode de sépulture inspiré du cycle de la nature.

La terramation repose sur l’emploi de copeaux de bois afin de créer des conditions propices à l’activité des bactéries dites aérobies, c’est-à-dire utilisant l’oxygène. Elle diffère ainsi de l’enterrement classique, qui place le corps dans des conditions anaérobies en le recouvrant de terre où en le plaçant dans un caveau hermétique. Faute d’oxygène, la décomposition est alors très lente et nécessite plusieurs années, et même parfois plusieurs décennies. La putréfaction génère également des résidus néfastes pour l’environnement.

La terramation propose au contraire un temps de dégradation du corps réduit (moins d’un an) et une nouvelle vision de la mort. Ce procédé produit en effet un humus sain qui peut alimenter la croissance des plantes. Il est dès lors possible de transformer les cimetières en espaces de mémoire végétalisés, riches et vivants. La mort (re)devient une étape du cycle du vivant.

Comme pour l’enterrement, qui regroupe un ensemble de pratiques (enterrement en pleine terre, mise en caveau ou encore enfeu hors-sol), le terme terramation recouvre en réalité différents procédés de compostage employés pour la réduction des corps. La terramation peut prendre place en surface, en sous-sol ou même dans des caissons hors-sol.

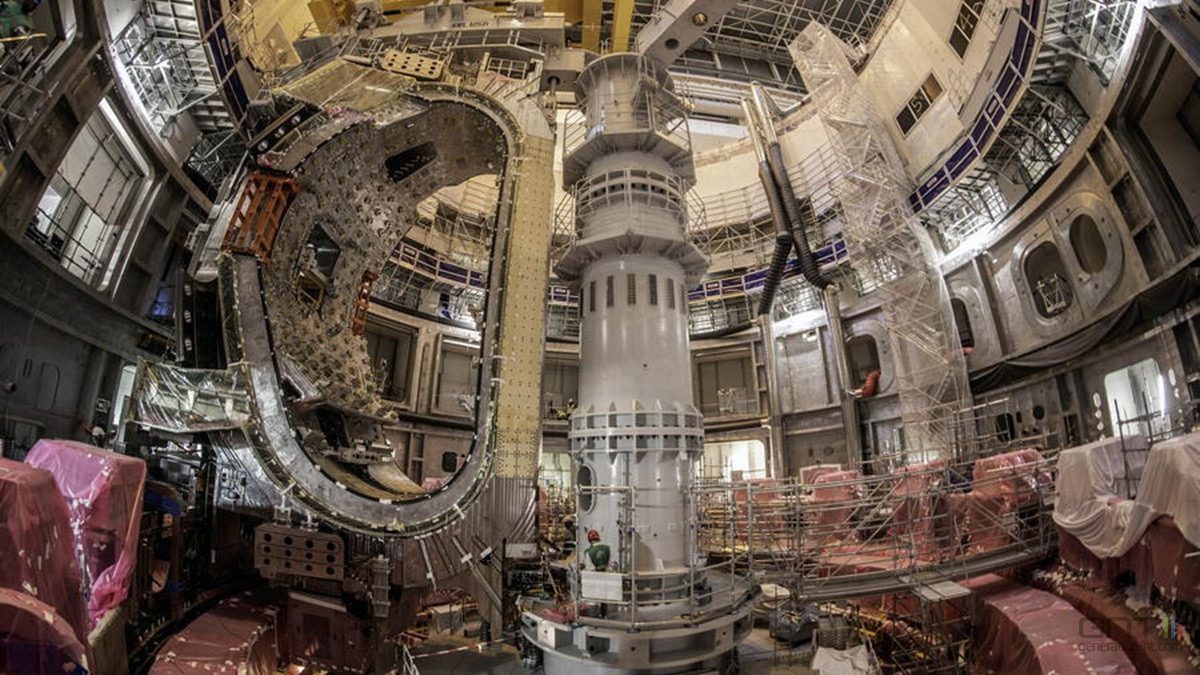

Cette dernière version, baptisée Natural Organic Reduction, permet de contrôler intégralement le processus de biodégradation. Son principal avantage est d’offrir un procédé fiable, hygiénique et réalisable en un temps réduit : un mois suffit à la biodégradation complète d’un corps. Cette Natural Organic Reduction est déjà légale aux États-Unis et est actuellement proposée à titre expérimental en Allemagne.

Une évolution portée par la société civile

En France, les études d’opinions démontrent un plébiscite en faveur de solutions funéraires plus écologiques, de 20 % à plus de 45 % des sondés, et une bonne acceptation socioculturelle de la terramation. Mais l’approche « hors-sol » états-unienne semble susciter peu d’enthousiasme.

Il existe cependant d’autres approches de terramation, plus naturelles. C’est le cas de l’humusation, un processus réalisé en extérieur et au contact du sol, sous une butte de broyat végétal. Bien qu’historiquement pionnier, ce procédé développé en Belgique n’a pas encore obtenu de reconnaissance légale et peine à démontrer sa faisabilité.

La lenteur de la dégradation des corps et le risque de pollution des sols en nitrate et amoniaque avaient notamment été mis en avant par les autorités de Bruxelles pour justifier leur refus de légaliser l’humusation.

Une autre version est également à l’étude : la terramation en sous-sol, sorte d’hybride entre l’enterrement traditionnel et le compostage en surface. Pour y parvenir, plusieurs contraintes techniques sont à considérer, dont la compatibilité avec les soins ante mortem, la robustesse aux diverses situations climatiques ou encore l’usage obligatoire du cercueil pour tout type d’obsèques. Cependant, depuis 2019, le matériau bois n’est plus le seul autorisé par les normes relatives aux cercueils : le développement de cercueil en matériaux rapidement biodégradables, plus compatibles avec la terramation, serait donc possible.

Pour suivre au plus près les questions environnementales, retrouvez chaque jeudi notre newsletter thématique « Ici la Terre ».

Dans ce contexte, un projet de recherche participatif sur la terramation, associant les universités de Lille et de Bordeaux et l’association Humo Sapiens, a débuté en 2024. Le développement d’un prototype fonctionnel est également annoncé pour 2026. Il permettra de tester la méthode, de la documenter scientifiquement et de mesurer son impact sanitaire et environnemental. Ces éléments devraient accroître la visibilité et la crédibilité de la terramation et faciliter le portage du sujet dans la sphère politique, avec pour objectif une révision favorable de la réglementation funéraire.

Le cadre légal en France

Le cadre légal français ne reconnaît pas encore la terramation qui ne peut donc pas actuellement être pratiquée. Se pose, cependant, la question de savoir si la terramation doit être envisagée comme une forme d’inhumation ou comme une nouvelle pratique à part entière. Par ailleurs, comme le souligne une récente étude, notre système juridique semble en capacité d’accueillir la terramation, moyennant des changements mineurs.

En effet, une telle évolution rappelle, dans une moindre mesure, ce que fut la légalisation de la crémation, difficilement acceptée en France à cause du fait religieux. Elle est advenue dans le cadre de la loi du 15 novembre 1887 relative à la liberté des funérailles, loi complétée par le décret du 27 avril 1889. Il suffirait de mettre à jour ce décret pour pouvoir reconnaître légalement la terramation, parce que la loi de 1887 ne dit rien à propos de l’inhumation ou de la crémation. Elle offre uniquement la possibilité de choisir parmi les possibilités prévues dans le décret de 1889. Autrement dit, elle laisse une porte ouverte consistant à actualiser ce décret pour proposer une troisième voie funéraire aux citoyens.

Les autres obstacles à la légalisation de la terramation concernent les problématiques de transport des corps et, plus généralement, celles des lieux, des enjeux sanitaires et du respect dû aux corps morts. Par exemple, certains soins de conservation des corps impliquant l’usage de conservateurs toxiques pour l’environnement semblent peu compatibles avec la terramation. Tous les thanatopracteurs ne sont cependant pas d’accord à ce sujet.

Cette liste, non exhaustive, donne un premier aperçu des enjeux liés à la reconnaissance et au développement d’une nouvelle pratique funéraire. Les recherches scientifiques et les réflexions en cours devraient permettre d’apporter les éléments nécessaires quant à la faisabilité technique du procédé, à son impact sanitaire et environnemental ou encore à sa dimension rituelle et spirituelle.

Le développement de la terramation semble donc être un changement conceptuel au moins autant que technique ou juridique.

Une décision politique ?

Si la technique fonctionne (ce qui reste encore à démontrer dans le cas des procédés au sol ou en sous-sol) et que le cadre légal peut être adapté sans trop de difficulté, reste la décision politique.

Le gouvernement français a déjà été interrogé plusieurs fois dans le cadre de projets de loi ou de questions directes demandant l’autorisation à titre expérimental de la terramation. Le sujet semble donc être considéré avec sérieux par l’ensemble de l’échiquier politique et ne suscite pas de franche opposition. L’argument de la dignité du corps, soulevé dans certaines réponses du gouvernement, traduit surtout l’embarras à apporter une réponse à cette demande. Le funéraire reste un domaine peu connu, sans réelle envergure politique et donc difficile à porter pour des élus. Une proposition de loi a néanmoins été déposé, début 2023, et la création d’un groupe de travail ministériel sur la question avait été annoncée par le gouvernement. Mais suite aux divers remous de la vie politique française, il est malheureusement difficile de dire si ces initiatives sont encore d’actualité.

Citoyens, associations, chercheurs et professionnels continuent de se mobiliser.

En décembre 2024, la métropole de Grenoble a organisé une journée des transitions funéraires consacrée à la terramation. La présence de nombreux élus, de gestionnaires de cimetière ou encore de représentants des entreprises du secteur funéraire confirme le signe d’une dynamique en cours.

L’idée de la terramation s’impose également progressivement dans l’opinion publique, comme en atteste la récente parution d’articles et de points de vue favorables dans divers médias de large audience : le Monde, les Échos, la Gazette des communes, le Point, etc. De curiosité de Toussaint, la terramation fait donc son chemin vers sa reconnaissance en tant que nouvelle voie funéraire.![]()

Jordy Bony a reçu des financements de L'Agence Nationale de la Recherche (ANR) dans le cadre du projet de recherche Sciences Avec et Pour la Société / Recherche-Action / Ambitions Innovantes F-COMPOST. Ce projet comporte une collaboration scientifique avec l'association Humo Sapiens, mentionnée dans cet article et qui milite pour la reconnaissance légale de la terramation.

Damien Charabidzé a reçu des financements de L'Agence Nationale de la Recherche (ANR) dans le cadre du projet de recherche Sciences Avec et Pour la Société / Recherche-Action / Ambitions Innovantes F-COMPOST. Ce projet comporte une collaboration scientifique avec l'association Humo Sapiens, mentionnée dans cet article et qui milite pour la reconnaissance légale de la terramation.

/2025/05/02/vacances-escale-a-sainte-suzanne-joyau-medieval-et-belle-surprise-des-routes-de-mayenne-6814e08901b68736514882.jpg?#)

/2025/05/02/000-ju3fp-edited-6814dbbaed09c798746204.jpg?#)